|

旧・深田村(ふかたむら)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

弥栄村黒部・船木・小田・国久・井辺 |

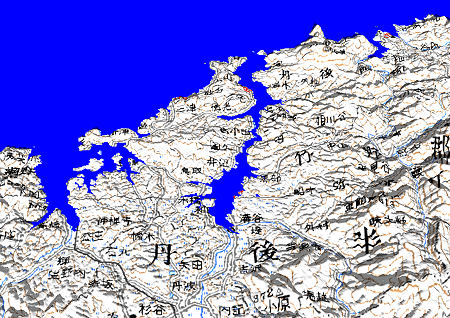

旧・深田村の概要《旧・深田村の概要》  ↑海面を15メートル上昇させれば、かつての弥栄入江が見える。 上流から流入する土砂により、この入江も次第に埋まり、汽水湖となり、さらに深田となったという。二千年来の社会的記憶が、この村名となったという。深田というのは背丈も超えるような深い泥田のこと、胸まで水に浸かって田植えするのだそう。 弥栄町には海はない、と言われ続け信じられ続けているが、意外にも過去には弥栄町に海があった! 古代の大繁栄はこの自然地形あってのことと思われる。  式内社・深田部神社(黒部)↑ 『弥栄町史』は、 〈 この村は字黒部、船木、小田、国久、井辺の五部落よりなり、黒部の庄とあるが、船木の庄の誤りのようである。また昔は黒部を春部の里といったとあるが、春部を玄部と書いたので、ついにクロ部と読み誤り、今は文字も黒と何気なく書くようになったものと伝えられるが確かでない。 春部村(藻塩草) けむりたつ春部の村は古への難波の宮のけしきもそする 明治維新前は五部落のうち、井辺村は宮津藩の領下に属し、他の黒部村、船木村、小田村、国久村は幕府領で、久美浜代官所の支配下であった。維新後は久美浜県、豊岡県を経て、明治九年八月京都府の管轄となり、他の村と同様数度の変革を経て、明治十八年前記の五ケ部落が連合して黒部に戸長役場を設置して、戸長用掛筆生を置いて統治していた。その後同二十二年四月町村制実施の際合併して、深田村と改称するに至った。深田の由来は深田部神社名記に曰く、当地の近辺往古は海原であったのが、漸次湖の水が引ぎ、その跡が深い沼田となったので、自然に深田と呼んだのが地名となって、深田村と称するようになったのであろう。 (丹後旧事記)久爾比久村また往昔国業(くにわざ)村ともいえる由。 (御檀家帳)に国久保は真木とあるが、後表にはくにひさの里とある。 船木村は由緒多く、早くから開け、豊宇賀比売の旧跡もあるといわれる。昔天女の一人が寄る辺なく行先さまよい、ここに来たり慟哭する。人よんで婦哭といったので船木と呼ぶことになったのであろう。 この天女の歌に 天の原ふりさけ見れば霞たつ 家路まどひて行先しらずも 哭木里 天正十一年順国記に哭木神社にて 蝉の羽 薄き衣に ほしわびて 森の梢の つゆになくなり 昭和八年二月一日合併して弥栄村となった。 旧・深田村の主な歴史記録『丹後国竹野郡誌』 〈 (深田村誌稿)(上略)維新前本村五部落の内字井辺は宮津藩の領なりしも外四部落は幕府領にして久美浜代官所の支配を受く、維新後久美浜県豊岡県の属を経て、明治九年京都府の管轄となり、明治十八年五部落(当時五ヶ村)聯合して一役場を置きしが、二十二年町村制実施の際深田村と改称し元の五ヶ村は各々字となる (伝説) 昔は春部の里といふ (丹後旧事記)当郡神戸所にて春部といふ今世黒部といふ誤か 関連情報 |

資料編の索引

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『弥栄町誌』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2013 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||