|

黒部銚子山古墳

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

黒部銚子山古墳の概要 丹後の巨大古墳の中では最も新しく5世紀前半、あるいは4世紀末くらいと推定されている。 日本海側では100メートルを超えるものは多くはない。西側では鳥取県馬山四号墳が110メートルともっとも大きいぐらいで、東側では越前に六呂瀬山1号墳147メートル、手繰ヶ城山古墳129メートルくらい。 竹野川の流域では、この下流に神明山古墳(198メートル)、上流に湧田山古墳(100メートル)があるし、網野銚子山古墳は198.5メートル、加悦谷の蛭子山古墳は145メートル、白米山古墳は92メートルある。  100メートルを越すようなものはデカすぎて古墳というよりももう山で、巨大古墳と呼ばれる。 日本海側に位置する丹後の古墳の特異性を示す、円筒埴輪は丹後形もあるが、墳形といい、段築、葺石、埴輪、周濠など大和的外表装飾をもち、京丹後ではなく、大和丹後とみられないこともない。朝鮮丹後、大和丹後、京丹後、それはいいとしても米帝丹後だけにはならないようにしよう。 全長などは調査のたびにより確かな安全性が確認される(それは原発や米軍基地だった)、古墳の全長は大きくなるようで、これらは現在の調査の数字、しかし世界は広くピラミッドは一辺230メートルもあるし、始皇帝陵は周囲25キロもあるという、富の違いで、当時の富はこんなことに消費されたようである。地山を整形してこうした形にしているのだが、木ではできない、豊富な鉄器があったのではあるまいか。     そこの案内板には↑ 黒部銚子山古墳 古墳時代中期前半(京都府指定史跡) 前方後円墳 全長105m 後円部径70m・高さ15m 前方部幅50m・高さ11m 二段築成 埴輪列 葺石 全長105mを測る弥栄町最大の前方後円墳で、京都府の史跡に指定されています。 墳丘は、前方部の方向に続く丘陵から切り離し削りだして成型されています。墳丘斜面にテラスを設ける二段築成で、円筒形の埴輪片が採取されていることから、テラスには円筒埴輪が据えられていたと推定されます。また、斜面には葺石が施されていたことが、今も整美な現状からうかがい知ることができます。 これまでに発掘調査は行われていませんが、現在採取されている埴輪片から推定すると、築造された年代は古墳時代中期前半と考えられます。埴輪の特徴が畿内でみられるものと酷似しているため、丹後と畿内との関わりを考える上でも貴重な古墳です。 古墳の周りの水田は周濠の跡で、遺存状態の良好なことは丹後随一といわれ、未発掘。丹波道主命の墓との伝承がある。 黒部銚子山古墳の主な歴史記録『弥栄町史』 〈 国久橋の東方三百メートル、府道峰山丹後線のかたわらにあり、前方後円の古墳で、先年東大教授黒板博士が踏査され、古墳であることが確認され、史学研究の学生等現地を視察するものは多いが、発掘されていないので由緒など判らない。 〔黒部の銚子山古墳〕 弥栄町黒部、竹野川右岸の丘陵端にある全長百五メートルにおよぶ西向きの前方後円墳ある。後円部直径七十メートル、高さ十五メートル、前方部幅四十五メートル、高さ十メートルを計る。規模においては網野町銚子山、丹後町神明山両古墳にやや劣るがその整美な形態と遺存状況の良好なことは丹後地方随一である。古墳の内部構造につ1ては未調査であるのでわからないが、外部施設としての埴輪円筒列、葺石は確認されている。現在町有地となり桧の植林が行われ名実ともに重要な遺跡として保存されている。 弥栄町には、銚子山古墳のほかに五世紀代に築造されたと考えられるものでは国久の田原古墳、鳥取のニゴレ古墳、和田野の大田古墳、吉沢の吉沢古墳などがあげられる。また、古墳時代後期になると、大陸朝鮮半島を経由して横穴式石室の築造技術がもたらされ各地に大小さまざまの古墳が作られるのであるが、弥栄町でも谷あいの丘陵斜面に多数の横穴式石室がある。国久の岡田古墳、塚田古墳群、鳥取の石穴古墳、御殿口古墳、木橋の遠所古墳群などはいずれも未調査であり、その規模は明らかでたいが、巨大な自然石を積み上げた横穴式石室であり六世紀後半から七世紀はじめにかけて築造されたものである。 『宮津市史』 〈 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

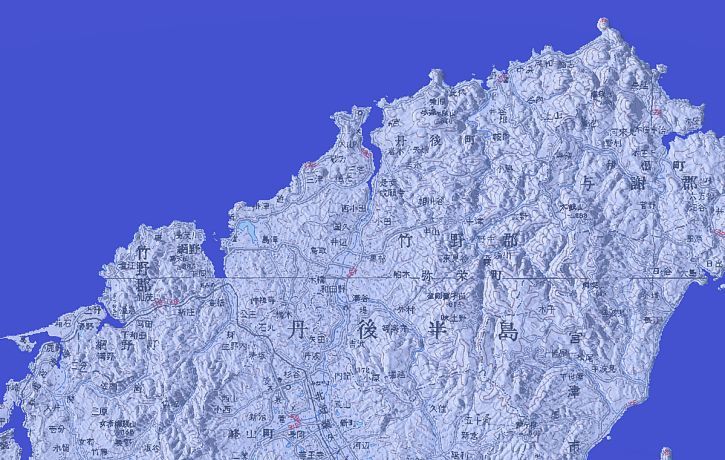

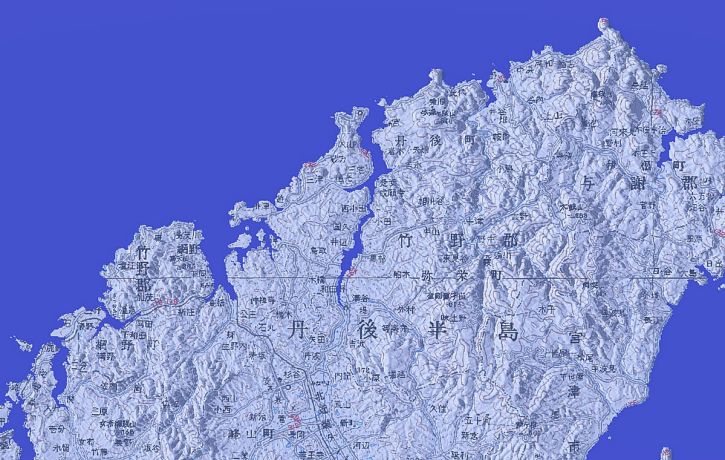

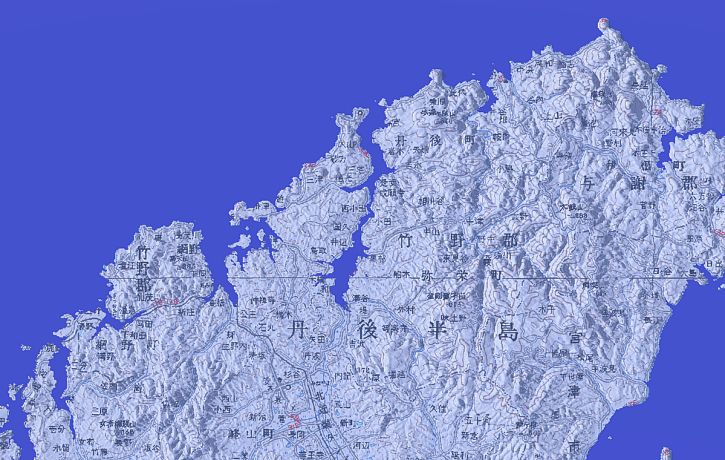

はえている木を切れば、すぐにも大崩壊してしまいそうな花崗岩の砂の山々である。その堆積土を取り除いてみると… ↑5メートル海水面が上昇した場合。一般には潟湖があったというくらいで、これほども古代と現代の差はないと見られているようである。 しかしこれでは離湖がまだ海から離れているので、もう少し高かったのではなかろうか。浦島神社のあたりも注意。  ↑10メートル上昇した場合。これで黒部銚子山古墳は海辺に位置する。もう潟湖ではない、地形的な入り海であろうか。  ↑ついでに15メートル上昇すれば。こうした時代も過去のいつかにはあったと思われる。弥栄町にも海があった。  ↑15メートルで丹後全域で見れば、加悦谷の蛭子山古墳も海辺になっている。加悦町にも海があった。 (これらの図は、海面を上昇させて描いているが、本当は海面が上がるのではなく、地面が下がるのであって、それができないから、近似的に描いたアバウトなものである) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関連情報【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『弥栄町誌』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2013 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||