|

由良川の概要

由良川は、京都府北部を流れ日本海に注ぐ大川。京都府・滋賀県・福井県境の三国岳(766m)に源を発して、丹波・丹後地方を流れ、宮津市由良で海に注ぐ。延長146km、流域面積1、882㎢。京都府の面積は4、612㎢なので、「千年の都」のちょうど4割を占めている。京都府下で降る雨の4割がこの川を流れる。 由良川は、京都府北部を流れ日本海に注ぐ大川。京都府・滋賀県・福井県境の三国岳(766m)に源を発して、丹波・丹後地方を流れ、宮津市由良で海に注ぐ。延長146km、流域面積1、882㎢。京都府の面積は4、612㎢なので、「千年の都」のちょうど4割を占めている。京都府下で降る雨の4割がこの川を流れる。

『由良川改修史』によれば、昭和53年4月現在1級水系には全国で109水系が指定されているが、これらの河川と由良川を比較すると、流域面積で33位、幹川流路延長19位にランクされる大河川で、近畿地方に限れば、1級水系10水系のうち流域面積で4位、幹川流路延長では2位に長い河川である。という。 『由良川改修史』によれば、昭和53年4月現在1級水系には全国で109水系が指定されているが、これらの河川と由良川を比較すると、流域面積で33位、幹川流路延長19位にランクされる大河川で、近畿地方に限れば、1級水系10水系のうち流域面積で4位、幹川流路延長では2位に長い河川である。という。

由良川に合流する主な河川は美山町で棚野川、和知町で高屋川、綾部市で上林川・八田川・犀川、福知山市で土師川・和久川・牧川、大江町で宮川(二俣川)、以下下流では両側から多くの谷川を合する。

古名を大芋(おくも)川(大雲川)、あるいは天田川などとも呼び、北桑田郡美山町付近では大野川、船井郡和知町付近では和知川、福知山市付近では音無瀬(おとなせ)川、舞鶴神崎あたりでは大川などの部分呼称名もある。 古名を大芋(おくも)川(大雲川)、あるいは天田川などとも呼び、北桑田郡美山町付近では大野川、船井郡和知町付近では和知川、福知山市付近では音無瀬(おとなせ)川、舞鶴神崎あたりでは大川などの部分呼称名もある。

「丹後旧事記」は、「大雲川」と記し「由良川を云、延喜式に宇良といふ」とある。ユラとはウラのことかも知れない。

金沢庄三郎によれば、「由良(紀伊)、奈良(大和)等も尽く村の古言フレより出でて、朝鮮の古語Por(村)と同語なるを知るべし。」何とギリシャ語のポリスとも通じるような世界語なのかも知れない。由良川のユラは河口西部の由良村の名を貰ったものだろうから、由良川水運が発達した江戸時代になってからの名かも知れない。残缺も大雲川と記している、舞鶴では東雲(しののめ)駅があるが、大雲川の東に位置するからこの名の村名にしたものである。八雲小学校の「雲」も元は大雲川のことである。『横山硯』には、河守から下流は小久保川という、とあるが、だいたい似たような名で呼ばれていたようである。

大江町有路に大雲橋がある。「大雲」というのはこの辺り、有路、河守、雲原あたりの古い地名かも知れない。「雲」は古ければ悪い意味もあり「蜘蛛」でもあって、大きな土蜘蛛のいる地の意味もあるいはあったのかも知れない。

『丹後風土記残欠』に、

川守郷。川守ト号ル所以ハ、往昔、日子坐王土蜘陸耳匹女等ヲ遂ヒ、蟻道郷ノ血原(今の千原)ニ到ル。先ニ土蜘匹女ヲ殺ス也。故其地ヲ血原ト云フ。トキニ陸耳降出セント欲シ時、日本得玉命亦下流ヨリ之ヲ遂ヒ迫ラントス、陸耳急チ川ヲ越テ遁ル。即チ官軍楯ヲ列ネ川ヲ守リ、矢ヲ発ツコト蝗ノ飛ブガ如シ。陸耳党矢ニ中リ、死スルモノ多ク流テ去キ。故其地ヲ川守ト云フ也。亦官軍ノ頓所ノ地ヲ名ツケテ、今川守楯原(今の蓼原)ト云フ也。其時、舟一艘忽ニ(十三字虫食)其川ヲ降ル。以テ土蜘ヲ駆逐シ、遂ニ由良港ニ到リ、即チ土蜘ノ往ク所ヲ知ズ、是ニ於テ日子坐王陸地ニ立チ礫ヲ拾ヒ之ヲ占フ。以テ与佐大山(大江山のこと)ニ陸耳ノ登リタルヲ知覚シキ。因テ其地ヲ石占(由良の石浦)ト云フ。亦其舟ヲ祀リ楯原ニ名ツケテ舟戸神ト称ス。

とある地だが、その雲だから蜘蛛であるのかも、あくまでも侵略側、王権側から見てのハナシであるが。

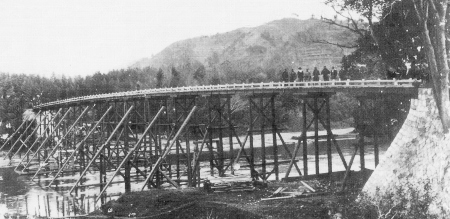

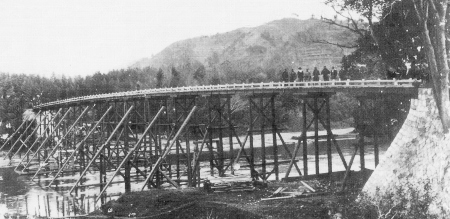

明治42年の大雲橋↑(『目で見る福知山・綾部の100年』より)。明40年の大洪水(14メートル)で流失し、この年に再建されたものという。

橋がない間は昔通りに「渡し」であった。立派な橋で、鎮守府街道の大川橋でもこんな橋はなかった。

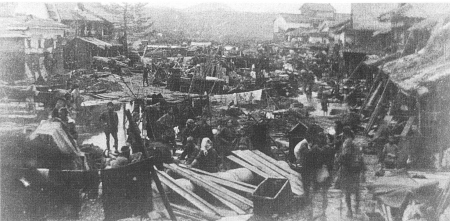

台風13号による流木↓(大江町・昭和28年)台風13号の被害は大変なものだった。大雲橋の橋桁に堆積した流木の山が、その惨禍を物語っている。(同書より)

現在の大雲橋と堤防↑。過去の記録にあるどんな大洪水もこれを超えたことがない。写真の位置は12メートルばかり。このあたりの水面で海抜0、堆積作用が働き、州が川の半分以上を占める。

由良川は、丹波山地内では蛇行しつつ南西流し、和知町で高屋川を合流する。美山・和知・綾部などの上流域では丹波山地の隆起によって峡谷や河岸段丘を形成しており綾部市付近の河岸段丘は5段に達する。 由良川は、丹波山地内では蛇行しつつ南西流し、和知町で高屋川を合流する。美山・和知・綾部などの上流域では丹波山地の隆起によって峡谷や河岸段丘を形成しており綾部市付近の河岸段丘は5段に達する。

最も広い流域は綾部・福知山両市にまたがる福知山盆地で、幅平均は約1.5㎞、長さは約25㎞である。

由良川は大河川のわりには平地は乏しく、福知山盆地を形成したあとも再び河口まで狭く勾配のない峡谷が断続的に続くため、しばしば大洪水におそわれた。川の構造的な特徴による問題で、特に川幅が狭まる地点の上流側。川幅というより、谷幅、というのか、こちら側の山裾と対岸側の山裾の距離が狭い場所、筈巻・天津の辺りの上流側の牧川との合流点あたり、千原・波美のあたり、それにこの大雲橋のあたり、さらに二箇・高津江あたりは狭く、ここが天然のダム、というか堰になって、上流からの水が滞留し、水位は信じられないほどに上がる。福知山盆地の下流に少なくとも4つも大きな「ダム」や「堰」があって、さらに州や中州があり川中島があり、河口は両岸から砂州が突き出ている、これらすべてが、これでもかこれでもか、と由良川の流れを遮る。洪水がなければおかしい、といった川である。特に大きな川が合流する所附近はヤバイ、堤防だらけのどれが切れても水は回り込んでくる。元々が氾濫原の低地に堤防を作りそこに人がたくさん住むようになって、安全と何となく考えられている所もヤバイ。安全は守られているとか、危機はアンダーコントロールだとか、クソみたいに者にそんなことができるものかどうかチと考えて見ればわかろう、大ウソである。ユメ過去の惨禍を忘れることなく、備えを忘れるなかれ。次も必ずやってくる。 由良川は大河川のわりには平地は乏しく、福知山盆地を形成したあとも再び河口まで狭く勾配のない峡谷が断続的に続くため、しばしば大洪水におそわれた。川の構造的な特徴による問題で、特に川幅が狭まる地点の上流側。川幅というより、谷幅、というのか、こちら側の山裾と対岸側の山裾の距離が狭い場所、筈巻・天津の辺りの上流側の牧川との合流点あたり、千原・波美のあたり、それにこの大雲橋のあたり、さらに二箇・高津江あたりは狭く、ここが天然のダム、というか堰になって、上流からの水が滞留し、水位は信じられないほどに上がる。福知山盆地の下流に少なくとも4つも大きな「ダム」や「堰」があって、さらに州や中州があり川中島があり、河口は両岸から砂州が突き出ている、これらすべてが、これでもかこれでもか、と由良川の流れを遮る。洪水がなければおかしい、といった川である。特に大きな川が合流する所附近はヤバイ、堤防だらけのどれが切れても水は回り込んでくる。元々が氾濫原の低地に堤防を作りそこに人がたくさん住むようになって、安全と何となく考えられている所もヤバイ。安全は守られているとか、危機はアンダーコントロールだとか、クソみたいに者にそんなことができるものかどうかチと考えて見ればわかろう、大ウソである。ユメ過去の惨禍を忘れることなく、備えを忘れるなかれ。次も必ずやってくる。

由良川の河口↑(『心のふるさと丹後Ⅱ』坂根正喜氏より)

流れの勾配がない。(『由良川改修史』より↓) 流れの勾配がない。(『由良川改修史』より↓)

河口から20㎞上流の大雲橋でも海抜0で、川面は海の水位と同じ。40㎞上流の音無瀬橋あたりで海抜10メートルである。滝のような川ばかりのせせこましい島国にしては、大陸の大河のような貫禄がありすぎて、これでは望むようには流れてはくれない。

舞鶴市の上水道の取水口は、上図で言えば、由良川橋(地頭・桑飼上)と大雲橋(有路)の間(二箇)に設けられているが、ここまでラクに潮が上がってくるので弱っているのである。由良川と「川」いうけれども波美橋あたりまでは半分「海」のようなものである。

こんなに勾配がないとは、信じられないような話である。↑ここは舞鶴市の丸山球場、夏の高校野球の地区予選などが行われることもある所で、海岸から3㎞弱の、別段高い所とかいう所ではない。それでも海抜17m。

伊勢湾台風による水害↑(大江町・昭和34年)伊勢湾台風による被害も、まさに惨禍そのものだった。狭い低湿地に位置する町の宿命とはいえ、上流地から水防整備が進んだ川の下流地の悲劇でもあった。(『目で見る福知山・綾部の100年』より)

この当時なら私もこの子供達の年頃だったが、この体験がありながら、あの役場を建てたのであろうか。

由良川近くでは、堤防も大切だが、こうした舟の用意は欠かせない。

由良川洪水の記録

有史以来何回あったものかわからないが、過去に発生した洪水の全てが人の手によって記録されているわけではなく、たまたま記録に残された一部分の水害についてだけなのだが、それでもクサルほども見られ、そのすさまじさは信じられないほどのものになる。ワタシのようにその流域に住んでいない者にはそうであるが、住んでいても目前の大洪水が信じられないのではないかと思いたくなるようなこともある。 有史以来何回あったものかわからないが、過去に発生した洪水の全てが人の手によって記録されているわけではなく、たまたま記録に残された一部分の水害についてだけなのだが、それでもクサルほども見られ、そのすさまじさは信じられないほどのものになる。ワタシのようにその流域に住んでいない者にはそうであるが、住んでいても目前の大洪水が信じられないのではないかと思いたくなるようなこともある。

洪水に襲われるのが決まっている氾濫常襲地の低地に役場を建ててみたり、氾濫水位以下の場所に危険を知らせる警報器のスイッチを作ってみたりしている。

地震津波が来るに決まっている所に原発を建てるような呆けたようなことが平然と行われる。それで誰に責任があるのかも恐らくわかるまい、かなり重度にボケが来ているのでないの、の感がつきまとう日本社会の風潮である。筆者の世代あたりはダメだから、1~2世代若い人たちに真剣に見直してもらいたい。

ざっと福知山水位の二倍半が阿良須の水位に当るのは、疎通力の乏しい暴れ河の惨害を象徴する値とみてよい。

これを要するに藩政の頃、由良川下流の住民は、三~四年に一度(慶応二年の如きは年内三度)一二メートルの高水に見舞われてきたとしてよいであろう。

過去八○年の出水記録から判断すると、その洪水頻度は次のようである。

五~八メートル 一年半ごとに

八~一○メートル 四年半ごとに

一○メートル以上 九年目ごとに

手を供いておれば五年ごとに国道にのるほどの氾濫を予想せねばならぬわけである。

(『大江町誌』) |

また同書は、

| 大野ダム構築は有力な治水策とされるが、反面下流域の滞水時間を長引かせており、上流各地の堰堤や護岸は、下流域の水禍を増加する結果を生み兼ねない。 |

ともしているが、最近は下流域の堤防が整備されてきているので、逆に反面下流各地の堰堤や護岸は、上流域の水禍を増加する結果を生み兼ねない、ということにもなろう。

信じられないほどの洪水になるので、この堤防で洪水はなくなるなどとは下流域では誰も信じてはいないようで、本流の洪水は仮に防げても内水氾濫で同じことになるだろう、内水はきれいだから、あの泥水の泥はなくなるかも知れない、とか言われている。

由良川洪水の記録としては、久安3年(1147)11月8日付丹波国留守所下文(東家文書・平遺2635)に「定道松尾社庄并証菩提院領三条院勅旨田内流失実検使事」とみえるのが資料としての初見であるとされる。 由良川洪水の記録としては、久安3年(1147)11月8日付丹波国留守所下文(東家文書・平遺2635)に「定道松尾社庄并証菩提院領三条院勅旨田内流失実検使事」とみえるのが資料としての初見であるとされる。

福知山市市街地付近に比定される松尾社領雀部荘流失について、建久9年(1198)12月20日付の後鳥羽院庁下文(鎌遺1020)には「雀部庄者、為流失弐拾伍町代」とあり、元徳元年1329)9月19日付の秦相衡・秦康冬連署和与状(同文書)には「雀部社用二百果事、地下流失之条顕然」と記される。

近世以後の洪水記録はきわめて多く、享保年間以降10数回の大洪水が知られている。その後、堤防補強工事が施行されたことはもとより、洪水調節など総合開発事業の一環として、昭和36年に上流に大野ダムが建設された。

何はともあれ、以下に簡単に取り上げてみる。(主に『由良川改修史』による)

天文1年(1550) 天文1年(1550)

8月15日大洪水にて於与岐八幡宮社殿一切破損。社殿を小字小田和馬場の奥に移転した。又下八田淵垣の御神輿は流失して行方不明となる。(何鹿)

寛文6年(1660) 寛文6年(1660)

3月より雨降り出して8、9月の候、大水7度この年麦取れず。(天田)

8月から9月にかけて大水7回。(加佐)

延宝2年(1674) 延宝2年(1674)

大水のため麦年貢が赦免された。(天田)

8月14日大風雨にて半壊以上15軒。(何鹿)

延宝6年(1678)

9月5日大洪水。(天田)

延宝8年(1680) 延宝8年(1680)

5月17日より8月まで出水8度、8月14日はことに大洪水であった。(天田)

この年8回出水。(加佐)

元和元年(1681) 元和元年(1681)

洪水、1丈8尺(5.45メートル)欄干門倒れ京口堤防が決潰し、領内に飢民が多く、城下のみにしても死者123人と注せられ、町方への救助米として領主から老若男女共正米5台ずつを給した。(天田)

貞享4年(1687) 貞享4年(1687)

9月9日大風洪水があり、流失戸数27、半壊15戸であった。(天田)

9月9日由良川流域大風雨にて洪水、綾部近辺で半壊以上236軒。(何鹿)

元禄10年(1697) 元禄10年(1697)

5月11日大洪水、1丈1尺(3.33メートル)。(天田)

5月11日洪水。(何鹿)

元禄16年(1703) 元禄16年(1703)

8月18日大洪水。(天田)

8月18日大洪水。(何鹿)

宝永4年(1707) 宝永4年(1707)

8月19日大洪水、綾部近辺にて死者1、負傷者12、半壊以上348軒。(何鹿)

享保6年(1721) 享保6年(1721)

閏8月15日洪水、1丈8尺(5.45メートル)欄干門倒壊、京口の堤防が決潰した。(天田)

享保8年(1723) 享保8年(1723)

8月15日大洪水。(天田)

8月15日の大水は郡内(何鹿)至る処被害甚だしく、殊に東西八田に出水多く卯の年の大荒と言伝え、山崩の赤はげが所々に残っている。(何鹿)

享保14年(1729) 享保14年(1729)

9月14日大風雨にて由良川流域洪水(何鹿)被害状況

享保20年(1735) 享保20年(1735)

6月21日洪水で死人が多かった。その時、堀村の井堰崩れ、長田の井堰の東側18間切れ、京口門が崩れ、扇屋庄右ヱ門の土蔵及び明覚寺の土蔵流失し、その他家屋の倒壊117軒。丹波志に下天津・筈巷間の狭隘増水5丈余とある。この時から京口内の城濠は空堀になったという。また、この時町方の古書類が多く流失した。(天田)

加佐郡で死者400人。(加佐)

6月20日大雨。綾部藩領にて行方不明及び死者14、浸水574軒、壊庭148軒、流失5軒、綾部領2万石の内9、800石の損害、山崩2、352、池決潰12、倒木1、812、牛流失1、東西八田地方被害甚大、卯の年の大荒という。(何鹿)

元文5年(1740) 元文5年(1740)

6月大洪水、堀・長田・土師井堰破損し、領分割で人夫並びに土俵を多く差出した。7月・8月にも洪水があった。(天田)

寛保2年(1742) 寛保2年(1742)

5月たびたび洪水あり、堀・長田の井堰が破壊した。修理人夫堀村より動員しただけでも680人に達した。(天田)

延享2年(1745) 延享2年(1745)

3月18日、6月4日大雨洪水。(天田)

寛延元年(1748) 寛延元年(1748)

9月3日由良川筋大風雨、綾部領内損耗2、500余石、潰家135軒、倒木2.580本、死人女1、けが人4。(何鹿)

寛延2年(1749) 寛延2年(1749)

5月23日洪水、また7月3日洪水、1丈7尺(5.15メートル)欄干橋が落ちた。(天田)

7月2日綾部常水に1丈8尺増水、田畑損耗6、312石6斗余、山崩1、230ヶ所、潰家15軒、倒木1、718本、水死男女各1名、堤防切れ38、井磧切れ大小262ヶ所。(天田)

宝暦7年(1757) 宝暦7年(1757)

8月22日洪水1丈5尺(4.54メートル)。(天田)

宝暦8年(1758) 宝暦8年(1758)

8月19日より25日まで連日降雨、同月22日洪水。(天田)

8月19日より5日間大降雨。(何鹿)

明和元年(1764) 明和元年(1764)

8月3日洪水、1丈6尺(4.85メートル)。(天田)

安永2年(1733) 安永2年(1733)

7月11日洪水、1丈5尺(4.54メートル)。(天田)

天明6年(1786) 天明6年(1786)

大洪水、米価83匁となる(前年57匁)。(天田)

寛政元年(1789) 寛政元年(1789)

6月、8月大洪水。(天田)

6月、8月大洪水。(何鹿)

寛政2年(1790) 寛政2年(1790)

8月大洪水。(天田)

8月大洪水。(何鹿)

享和元年(1801) 享和元年(1801)

7月20日豊富郷から出水し、流失、倒壊家屋が多かった。(天田)

文化3年(1806) 文化3年(1806)

8月9日大洪水。(天田)

文化4年(1807) 文化4年(1807)

9月17日洪水、1丈6尺5寸(5メートル)。(天田)

文化12年(1825) 文化12年(1825)

4月洪水のため長田井堰大破す。(天田)

文政8年(1825) 文政8年(1825)

7月18日大洪水、中村は由良川からかんがい用水路架設中のところ全工事破壊せられ大損害を蒙った。(天田)

文政12年(1829) 文政12年(1829)

7月17日から降りつづいた雨は18日に至ってなお止まず、洪水1丈7尺5寸(5.30メートル)あるいは2丈(6メートル)ともいう。(永領寺過去帳には7月17日2丈3尺とある)享保以来の大洪水の混雑は言語に絶し、飯櫃を抱えた老若男女手を引き合い堤防伝いに逃げたものも多く、また呉服・上下柳・東西長町等では最寄りの大家へ逃げ込み、あるいは助け船に乗って避難したものが多かった。京町・鍛冶町等では井水悪く濁って使用が出来ず、水中に水なきに苦しんだ。町方で床上に浸水しなかったものは明覚寺並びに呉服町土手、越山太左右ヱ門の裏屋敷だけであった。翌日に至りやや減水、正午になって御搗屋から炊出しを行ない、飲料水の無かったものは、3日間その施しをうけた。(天田)

7月17日夕方より大降雨、18日洪水、綾部藩損耗石高9、441石1斗余下延長源堂の前軒迄浸水、常水より1丈8尺高く卯の年(享保20年)より5尺高い、負傷者1名。(何鹿)

天保6年(1835) 天保6年(1835)

5月21日出水、1丈4尺5寸(4.39メートル)。(天田)

5月21日大洪水。(何鹿)

天保7年(1836) 天保7年(1836)

7月29日洪水。(天田)

4月2日綾部地方大洪水、7月1日大洪水、8月13日大洪水、抑4月より9月迄大雨降り続き、古今希代の大凶作。(何鹿)

天保10年(1839) 天保10年(1839)

4月26日(10日ともいう)出水、1丈6尺5寸(5メートル)。(天田)

4月10日洪水。(何鹿)

天保11年(1840) 天保11年(1840)

6月余りに降雨続き、日和乞を行った。(天田)

天保12年(1841) 天保12年(1841)

7月18日洪水、1丈7尺(5、15メートル)全町浸水、藩で救済すること3日間に及んだ。(天田)

天保13年(1842) 天保13年(1842)

5月17日京口の水1丈3尺(3.94メートル)。(天田)

弘化4年(1847) 弘化4年(1847)

4月10日出水、水高1丈4寸(3.15メートル)。(天田)

嘉永元年(1848) 嘉永元年(1848)

8月13日大洪水、1丈9尺5寸、寺裏7ヶ所切れ、畳並びに石でせき止めた。呉服・上柳の外浸水、鋳物師町は2階まで浸水。炊出し100人前。夜分は白粥五荷。下の町へ出る町役人出動のものへ褒美が出た。(天田)

8月12日夕より降雨、13日朝より大洪水、源は和知谷の奥、和知谷上林谷の橋皆落ちて流れ、綾部福知山間にて悉く留まる。福知山は左程になし、戸田流失家屋、死人多し。水位は文政12年より2、3尺高い。北桑知井の谷は山崩、人の死亡、牛馬の損耗甚大。(何鹿)

嘉永3年(1850) 嘉永3年(1850)

8月8日出水、1丈2尺9寸(3.91メートル)記録寺及び菅ケ瀬の堤防が決潰し、藩より蔵米250俵を得て修覆した。9月3日出水、1丈9尺(5.76メートル)。(天田)

5月15日、8月8日共に1丈8尺位の増水あり。9月3日綾部七ツ時、頂上にて大水、元年より1尺5寸程低い、諸所大荒、青野の東裏土手が切れた。(何鹿)

嘉永5年(1852) 嘉永5年(1852)

7月22日出水、1丈6尺5寸(5メートル)床上へ水上る。猪崎記録寺またまた決潰、修理にかかる。8月15日出水、1丈2尺(3.64メートル)記録寺堤防修理中に土砂流入し、大被害をうけた。8月23日出水、1丈5尺(4.54メートル)。(天田)

安政2年(1855) 安政2年(1855)

8月20日大洪水、2丈(6メートル)に達した。家崩れ10軒、西蓮寺裏から水多く吹き出る。町方へ米百俵余下さる。10月18日出水、1丈8尺(5.45メートル)。(天田)

大水あり。(何鹿)

安政3年(1856) 安政3年(1856)

5月15日出水、1丈4尺7寸(4.46メートル)。(天田)

5月16日洪水。(何鹿)

慶応2年(1866) 慶応2年(1866)

5月15日大洪水、1丈9尺(5.76メートル)8月7日2丈7尺(8.18メートル)同16日1丈4尺(4.24メートル)8月7日の時には京口堤防破壊し、京口門が長町筋の壷嘉の前まで流れて止まった。また、広小路も決潰し、茶屋作・黒庄等は全家御霊神社前まで押し流され、土砂は堆積してあたかも船興治の家を埋めるばかりの高さになった。同町の惨害夥しく、後の人これを寅年の大水という。寺町・西町・鋳物師町は2階より5尺許り上り、死人2人、潰家は5ヶ所にあった。8月16日出水、1丈4尺5寸(4.39メートル)。(天田)

5月14日夜の風雨にて綾部15日大水、昼九ツ時、頂上にて邑中、川淵田畑大荒、17日上様より検分受く、咄にこの近辺の橋皆落ち方々大荒という。(何鹿)

慶応3年(1867) 慶応3年(1867)

4月29日洪水、1丈4尺(4.24メートル)。7月19日洪水、2丈2尺。(天田)

4月29日洪水、(2丈2尺)水位6.66メートル。7月19日洪水、(2丈2尺)水位6.66メートル。(何鹿)

由良川の洪水

由良川の洪水は有史以来毎年の様に操り返されていると思われるが、殊に川筋が変化する程の大洪水も度々あつたにちがいない。史上記録として残っているのは、後土御門天皇文明七年(一四七五)「丹波大洪水 餓死多し」(丹波史年表)とあるのが初見で、江戸時代以後は比較的正確に伝えられている。次頁のものは綾部領に関する水害記録を年表にしたものである。

次の年表以外にも寛政三年(一七九一)八月、文化四年 (一八〇七)の大洪水には綾部井堰の樋口が切れ土橋が落ちているし、珍事箒集記によると、天保七年(一八三六)四月二日大洪水、それより八月迄雨降りつゝき古今稀代の雨ふり、土用に五日の照ばかり、七月一日、八月十三日の大洪水、続いて九月まで大降雨と云う大淋雨による洪水(飢饉の項参照)慶応二年八月洪水で天田井堰壊滅などの外、記録に残っていないものも随分あると思われる。

(『綾部町誌』) |

明治元年(1868) 明治元年(1868)

7月18日洪水、吉田三右ヱ門家床上3尺5寸(1.06メートル)永領寺過去帳には7月15日大水とある。(天田)

7月18日由良川増水。何鹿郡誌では8月7日とある。(何鹿)

明治3年(1870) 明治3年(1870)

8月5日出水、1丈5尺2寸(4.60メートル)。(天田)

8月7日由良川筋大増水、上林大荒にて山崩千余ヶ所、流失壊家、田地亡地数知れず、諸道具類仰山流れて来た。死者5村で50人、10日程にごりすまず。(何鹿)

明治3年(1870) 明治3年(1870)

8月20日又出水。(何鹿)

明治4年(1871) 明治4年(1871)

4月18日出水、1丈7尺5寸(5.30メートル)。(天田)

明治6年(1873) 明治6年(1873)

8月11日出水、2丈4尺(7.27メートル)。(天田)

8月洪水。(何鹿)

明治9年(1876) 明治9年(1876)

9月17日出水、1丈8尺(5.45メートル)。(天田)

7月25日由良川筋出水。(何鹿)

明治29年(1896) 明治29年(1896)

8月31日より9月1日にかけて水位2丈6尺(7.88メートル)、城址北麓朝暉口・京口上番所裏・広小路・常照寺裏等の堤防決潰すること70間(127メートル)家屋土蔵納屋等の流失183、全壊188、死傷者200人に及んだ。(あるいは水位2丈2尺〔6.66 メートル〕流失家屋300余戸、死者300余名ともいう)中部高等小学校・音無瀬橋が流失した、侍従東園基愛差遣。(天田)

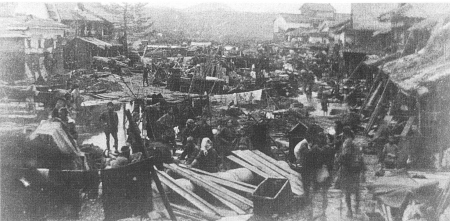

広小路の惨状↑(福知山市・明治29年・福知山市振興課提供)『(目で見る福知山・綾部の100年』より)

広小路堤防決壊による災害↑(福知山市・明治29年)西ヘ大拡張したばかりの御霊神社付近。この時隣接していた芝居小屋の常磐座は流失したが、高地にあった神社は難を免れた。(『図説福知山・綾部の歴史』より)

志高で最高水位10メートル、山崩れ、堤防の決潰、橋の流失、家屋の流失、倒壊多し。志高の薬師堂は裏山が崩壊して前の田の中へ押し流された。(加佐)

8月30日朝から大暴風で雨を交え、31日午前1時より出水最高に達した。(何鹿)

明治以後の水害で最も大きなものは、明治二十九年、四十年及び昭和二十八年の洪水である。明治二十九年の洪水は、八月三十日即ち二百十日の前日で、大雨激しく、夕方より刻々に増水、綾部に於ては三十一日午前三時頃を頂上として未曾有の大洪水となった。

味方に於ては浸水九十戸、流失家屋十六戸、半壊十六戸、死者六名、青野も死者七人ばかり、家流れも相当あった模様である。(御蔵米直段附)又並松の重ね橋附近より下手にあった十七、八軒の民家も皆流れてしまったので、人々は正暦寺へ逃こんだ。並松の大松が多く流れにのもこの時である。綾部井堰の樋口も切れ、由良川の上流から福知山までの橋は一つも残らず、その外山崩、浸水、倒壊家屋、流失、溺死等、その被害は言語に絶した。この洪水で味方の如きは井戸が全滅したので西八田区の下八田より飲料水を運び、町からの救援を分けあって一時を凌いだと云う。綾部小学校の沿革史にも、

大洪水に付三日間休業す、綾部橋に於で平水より三十尺 増水

とあり、又この水害で小学校児童の退学申出が相当あったが、万難を排して出校せしめるよう説諭して退学三名に止めたとあるから、被害の大きさが想像由来る。町の公式水害発表は次の通りである。

溺死十人 行方不明二人 負傷一人 潰家五戸

家屋流失四十 半潰四十三 床下浸水四十三

床上浸水四十五

小屋掛出願八十五人 食糧出願百十四人 農具料百三人

(綾部町会議一件)

翌年九月二十九日又々暴風雨による洪水の為並松の上溝口堤防が欠壊せんとしたが、町民は各戸より蓆、畳を持出して防禦に全力をつくしたので、やつと水害を喰止めることが出来た。次いで明治三十二年八月、同四十年八月と大洪水が続いて共に綾部大橋が落ちている。

明治四十年の洪水は、八月二十三日以来台風が襲来して各地に洪水を起していだが、二十五日朝には由良川の水位も漸減し標識で五尺を示していたので、一度警戒を解いていたが、午後三時頃からにわかに篠つく大雨となり、午後七時には水標九尺を示した。即ち郡役所、警察、町役場総出で防水の準備をすゝめたが、雨は愈々激しく、水嵩は愈加つて全く危険状態になった。十二時には水位十三尺八寸に達し、青野の民家、郡長製糸会社は危険が伝えられる有様となった。かくて二十六日年前三時には水位十九尺五寸に達し、濁流は綾部大橋の欄干を躍り越え、防水に努める人々の手にたく松明の焔は水煙に乱れ、人々の叱咤する声、岸辺にくだける波浪の音は交鎖して、身の毛もよだつ有様になったと記縁は当時の模様を物語っている。警備の人々の苦心も、荒れ狂う水勢には如何ともすることが出来ず、綾部井堰の樋のロより堤防百三十五間は見る見る中に押流された。この時西福院前の溜池の決潰の恐れありとの飛報もあったが無事であった。然し年前五時三十分、綾部大橋は轟然と押し流され、次いで白瀬橋、以久田橋と続いて流失してしまった。又舞鶴線の鉄橋も傾き、築堤線路は数十間流れ抜かれ、鉄条に枕木は肋骨のように附着して垂れ下り、その下を濁流が滔滔と流れていたと云う。被害状況は、

家屋流失全潰一八 半濱一二 被損六

床上浸水一〇七 床下浸水三七九 橋梁流失二三

同破損三 堤防決潰四ヶ所一五八間

同破損三ヶ所二〇間 道路流失埋没三七ヶ所五六五間

同破損五一ヶ所三三七間

殊に須知山峠の被害が甚しかったらしい。尚この水害の降雨量は八月二十三日午後二時から二十六日午前五時三十分までに五七三ミリであった。(四十年の水害記事は石原実氏の綾部の話より)

その後四十四年六月、大正十年九月、昭和五年と、由良川の氾濫による水害は後を断たず、由良川治水の問題は郷土の大きな懸案として残されている。

(『綾部町誌』) |

明治30年(1897) 明治30年(1897)

9月30日由良川筋大洪水あり、水位2丈2尺(6.66メートル)この年福知山堤防嵩上げ完成した。(天田)

9月30日由良川筋出水、水位6.66m、雨量綾部で24日~30日迄に194.3ミリ。(天田)

明治32年(1899) 明治32年(1899)

9月7日~8日大水にて綾部橋流失。(何鹿)

明治40年(1907) 明治40年(1907)

8月26日2丈8尺(8.48メートル)(あるいは3丈〔9メートル〕以上ともいう)上柳町裏・広小路・明覚寺裏・京口及び朝曙口堤防決潰。今の内記町筋の被害ことに甚だしく全町の倒壊流失350戸。音無瀬橋再び流失し損害すべて500万円に及び10月2日再び東園侍従を差通わされた。(天田)

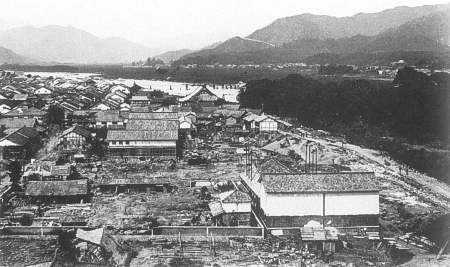

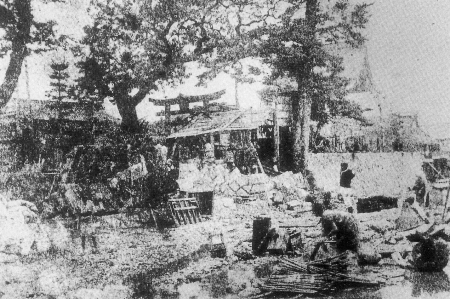

大水害による下柳町の浸水状況↑(福知山市・明治40年)明治29年を上回る増水で前回同様の被害が出たが、前回の165名の死者に対しわずか5名の死者にとどまったのは工兵第16大隊の活躍が大きかった。(『図説福知山・綾部の歴史』より)

下柳町は今は「治水記念館」のある通りで、堤防とは背中合わせである。

城跡より見た京口堤防決壊現場↑(福知山市・明治40年・陸上自衛隊福知山駐屯部隊提供)右手に見える、すでに復旧工事がかなり進んでいるあたりが結界箇所。蔵だけが残ったことがうかがえる。(『図説福知山・綾部の歴史』より)

大水害後の広小路の中央↑(福知山市・明治40年)この正面の堤防が決壊して濁流が広小路へ流れ込んだ。京町以北は幸い流失を免れたが泥土・古木材・流失物で埋まった。(『図説福知山・綾部の歴史』より)

大水害による下紺屋町通りの惨状↑(福知山市・明治40年)横町であるため流失は免れたが、ほとんどの家は破壊され道路は流失物で通行も出来ない状態だった。遠くに久昌寺が見える。(『図説福知山・綾部の歴史』より)

堤防と背中でくっついている下柳町通りの次の次の通りになる。

『図説福知山・綾部の歴史』には次の記事がある。

濁流にのみこまれた福知山 明治の大水害

明治二九年(一八九五)八月三一日、夕方から道路の歩行も困難なほど激しい雨が降りつのり、九月一日午前二時すぎ、朝暉山下蛇ケ端口の堤防が切れ、内記町を奔流が走った。

東長町付近では一時間ほどの間に一階が水没し、二階も六〇㌢ほど浸水してきた頃から、あちこちで助けを求める悲鳴や船を呼ぶ声が聞こえた。今の市役所の所にあった連隊区司令部も中部高等小学校も流失、ただ鍛冶町と内記町の角西側にあった収税署、旧井上眼科の位置にあった元藩医有馬氏の土蔵だけが激流の中に危なげに立っていて、西側の桑畑は一面海のようであった。藁屋根に五、六人乗ったまま流れて行くのを見てもどうすることもできない。一〇時頃をピークにようやく減水しはじめたが、同時に倒壊する家が多く、ものすごい水煙・土煙が各所であがり、屋上にいた人びとが方々で叫び声をあげた。午後四時頃になって、水はようやく腰ほどになり、裾をからげて通行する人も増えたが、家の中には一五㌢もの泥がつもり、薪も塩もなく、井戸水も使えない。近郷の親類縁者から握り飯やろうそく・水などをもらって夕食をすませ、湿った雨戸を倒して床にする人もあったが、どこからか蚊がやって来て寝つかれない。

この時の水位は七・八㍍、堤防の決壊は朝暉口・常照寺裏・京口より広小路口に及ぶ一二七か所、死者二〇〇名、流されたが助かった人二五七名、家屋の破損・傾斜合わせて五六三戸、同じく全壊一八八戸、二階まで浸水四四五戸で、音無瀬橋も流失した。ちなみに明治三〇年における当町の人口は五、三七六人、戸数は一、〇〇四戸であった。

生活綴方運動の先駆的指導者として有名な芦田恵之助は当時、惇明小学校の訓導であったが、以上は彼の書き遺した「丙申水害実況」 の要約である。彼は、当地の窮状を訴え援助を乞うため、九月一三日から二〇日間、同僚の公手益謙とともに幻燈機を持って、ほとんど徒歩で口丹波・京都・宇治方面の、主に学校を回った。また明治二六年に設立され、会員はわずか二〇余名の天田郡教育会は、手わけして救援の品を募り、罹災の教員や生徒に配布した。淑徳女学校の創立者山口(架)之助は当時、細見小学校に勤務し、会の幹事であった。数里を遠しとせず奔走して、わらじ・マッチ・米など多少をとわず募集して配布した。

明治四〇年八月二四日、当日夜からの豪雨で二六日の水位は八㍍に達し、午前四時に音無瀬橋南端が流失、同二九年に修理した朝暉口・常照寺裏堤防も再び決壊した。たまたま来ていた特令検閲使黒木大将も旅館から退避している。二九年の水害以来、伏見から分遣されていた工兵隊が舟を出して人命救助に当たった。この時の水死は五名、床上浸水一、三五四戸・流失一五一戸・全壊一二三戸・半壊四二戸。二九年の教訓を得て多少の準備があり、ことに工兵隊の活動のおかげで水死者は僅少であった。(大槻昌行) |

志高で最高水位11.5メートル。岡田下村では流失家屋24戸、浸水家屋270戸倒壊家屋約50戸という大打撃を受け、田畑も全面積の約8割が冠水、収穫は皆無に近かった。又役場の重要書類もことごとく濁流に呑まれ事務処理に難渋を来たした。岡田下村で最も被害の大きかった志高の被災状況は家屋流失3戸、全壊27戸、半壊17戸。(加佐)

25日朝より降雨、夕7時ごろ最高、水位3丈余、由良川筋は甚大な被害を蒙った。天皇は水害状況視察のため侍従を派遣した。(何鹿)

明治45年(1912) 明治45年(1912)

8月23日より降雨、25日午後から26日前にかけて極度に達す。由良川洪水被害甚大。(何鹿)

大正5年(1916) 大正5年(1916)

9月24日水位3.94メートル。(天田)

大正7年(1918) 大正7年(1918)

9月24日水位5.35メートル。(天田)

大正10年(1921) 大正10年(1921)

9月26日水位7.37メートル。(天田)

志高9メートル。(加佐)

9月26日関西中心に台風、由良川筋出水、水位6.3メートル。(何鹿)

大正12年(1923) 大正12年(1923)

9月16日水位6.24メートル(午前3時)。(天田)

大正14年(1925) 大正14年(1925)

9月18日水位5.76メートル、17日より大雨あり。惇明校においては出水のため登校する者百余名に過ぎず、笹尾・和久市の児童は午後1時に帰宅させた。和久川出水またはなはだしく堤防はんらんし、橋梁の多くは流失した。(天田)

9月18日由良川大洪水、水位6.66メートル。(何鹿)

昭和5年(1930) 昭和5年(1930)

8月1日水位7.09メートル、午前1時ごろから豪雨襲来、水は迂回して和久市・鋳物師・寺町方面より浸水、旧全町に及んだ。午前10時半ごろ惇明校の校庭及び校舎の一部に浸水し、午前11時ごろより漸次減水し始めた。(天田)

福知山町の水害↑(福知山市・昭和5年)町内の低地帯である鋳物師町の状況。水害に馴れた福知山人は減水が始まると速やかに後始末にかかり、他地域の人を驚嘆させた。(『目で見る福知山・綾部の100年』より)

川漁の舟や町内や村で各何隻かのこうした舟を予め備えていた、今はどうなのか、エンジン付きゴムボートだろうか、どこが用意しているものか。この時代はまだないだろうが、テレビや冷蔵庫洗濯機、車やバイクなどの文明の利器はすべてアウトになり、膨大な量が廃棄されるという。水が引いた後には長靴を越すほどの泥が一面に残される。9月くらいならまだいいらしいが、10月となれば、乾燥しなくなりあとあとまでジメジメで大変だったという。

8月1日水位6.06メートル。(何鹿)

昭和6年(1931) 昭和6年(1931)

10月13日水位5.79メートル、午後9時ごろより蛇ケ端・鋳物師に浸水し始め越えて14日午前零時ごろ最も水量多く、当日の浸水家屋206、床上浸水家屋67、床下浸水家屋139。(天田)

昭和7年(1932) 昭和7年(1932)

7月2日水位5.94メートル、午後1時ごろ出盛、浸水家屋330、内床上100戸、午後4時ごろ減水し始めた。(天田)

7月2日由良川水位6.06メートル。12日にも又増水。8月1日綾部雨量299.1ミリ。(何鹿)

昭和9年(1934)(室戸台風) 昭和9年(1934)(室戸台風)

9月21日水位3.45メートル、午前8時ごろから暴風あり、京阪神地方の被害甚大で当地方では樹木の倒れるもの最も多く、家屋の損害もまた少なからず、午前11時暴風雨の小止みを待って児童を帰宅させた。(天田)

9月21日近畿一帯に台風来襲、風速40メートル、由良川筋一帯洪水となり、桑畑、田地は泥海と化し、住宅の倒壊、半壊及び浸水おびただしかった。(何鹿)

昭和13年(1938) 昭和13年(1938)

7月5日水位3.80メートル。8月2日水位3.20メートル。(天田)

昭和17年(1942) 昭和17年(1942)

9月21日水位4.90メートル。(翌22日3.20メーメル)。(天田)

昭和19年(1944) 昭和19年(1944)

8月10日水位3.0メートル。10月8日水位4.50メートル。(天田)

由良川洪水、最高水位7メートル、岡田下橋一部破損。(加佐)

昭和20年(1945) 昭和20年(1945)

10月9日水位6.0メートル、台風20号により10月8日から11日まで降雨がつづき、9日には最高水位6メートルに及んだが雨なお止まず、翌10日においても4.40メートルを維持したほどであって、当時の市内の河川堤防の決潰したもの4ヶ所、計249メートル。道路の破壊されたところ1ヶ所30メートル、市道の橋梁の墜落したもの12ヶ所に及び、住宅の流失崩壊したもの49棟、毀損したもの58棟、浸水田畑387ヘクタールと算定された。(天田)

岡田下橋3分の1流失。(加佐)

10月8日浸水家屋多数、流失も相当あり。綾部~福知山問鉄道寸断さる。(何鹿)

昭和23年(1948) 昭和23年(1948)

9月11日水位3.80メートル。(天田)

昭和24年(1949) 昭和24年(1949)

7月30日水位4.40メートル。(天田)

岡田下橋108メートル流失し仮橋を架設。同年9月3日ジェーン台風のため岡田下橋は6橋梁が川上へ吹き落された。(加佐)

7月28日京都府全般水害、雨量知井で490ミリ。(何鹿)

昭和27年(1952) 昭和27年(1952)

6月24日水位3.30メートル。(天田)

岡田下橋仮橋流失。(加佐)

昭和28年(1953)(台風13号) 昭和28年(1953)(台風13号)

9月24日夕刻より25日夜半にかけ台風13号により、当地方に大水害をもたらした。市の約6割の家屋に浸水、約7割以上の田畑が流失・埋没ないし冠水し、莫大な損害をこうむった。由良川水位は25日午後11時で8メートル10という記録的水位に達した。戸田、川北堤防は決潰。土師川の濁流は堀堤防を越えて市街地に流れ込んだ。由良川堤防は和久市附近で決潰。市街は一面泥海と化した。府は直ちに災害救助法を発動し応急救急処置を講じた。死者4人、負傷者788人、流失家屋55戸、全壊428戸、半壊1、181戸、家屋被害額は31億1、600万円であった。(天田)

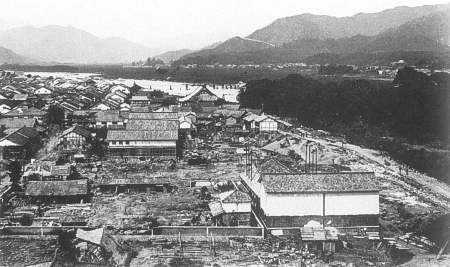

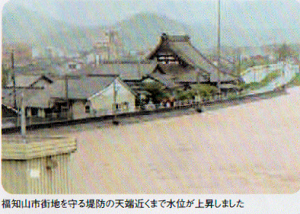

市内低地部では濁水が2階軒下に達し、逃げ遅れた市民は大屋根に避難して不安の一夜を明かした。(福知山)「恒見勝氏蔵」(『由良川改修史』より)

同氏の写真。昭和28年 2階の屋根まで水没したまちのようす↑(「福知山市治水記念館」のパンフ)

2階の天井裏・大屋根裏まで逃げて、それでもダメなら、そこから大屋根に下から穴をあけて、屋根の上に逃れるのだそう。このあたりの家はそうしたことに備えて2階天井裏へ繋がる梯子などが備えられ、天井裏もしっかり作られていた。今の家はそうした備えはない、写真↑のようなことはできないので早く避難することである。

台風13号水害による廃棄物の山↑(福知山市・昭和28年9月27日頃)市の目抜通新町の街路は流れ疊その他の廃棄物が山と積まれ、足の踏み場もなく、悪臭が鼻をついた。(『目で見る福知山・綾部の100年』より)

今ならこれに電化製品の山が出る。オール電化も水にはオール廃棄になる。

岡田下橋附近で最高水位10メートル、久田美川決潰、被害甚大。(加佐)

9月25日上林川、由良川の沿岸、特に奥上林・中上林・口上林・綾部・豊里の被害甚大。雨量は24日9時~26日9時までに中上林中学校(約470ミリ)綾部(360ミリ)豊里農事研修所(約355ミリ)、最高水位は7.2メートル。(何鹿)

昭和28年(1953)9月25日の洪水

福知山の状況・‥台風13号水禍全市域に及ぶ

昭和28年9月25日、南大東島附近に発生して北北東に進行中だった台風13号は、豪雨を伴いつつ和歌山県潮岬から遂に本土に上陸。東海近畿地方一帯を荒し、南山城水害からわずか40日を経たばかりの京都府下各地で暴威をふるったが、殊に福知山市では由良川大堤防の一部が決潰したため満水が市街地に侵入、上豊富地区と下豊富、岡地帯の一部を除いてほとんど全市が湖水化し、明治40年8月の大洪水を凌ぐ水禍を被った。

24日夕6時ころから暴風雨となった福知山地方は、市内を貫流する由良川が刻々に増水し京都府北部への強風注意報が発令されて間もない25日午前8時45分には早くも3.5mの警戒水位を突破、同9時30分に復旧後いくばくもない由良川本流の川北橋が先ず流失し、続いて土師川の高畑橋も流失した。既に猪崎、荒河、土師新町など河川流域の民家に浸入しはじめていた濁水は、正午近くになって和久市、堀、西岡の三方面から旧市街地を襲い午後2時25分になって市消防本部は遂に全市民に退避を発令、消防団員や警察官に助けられ川舟やボートで二階から脱出した市民は、市公会堂をはじめ各学校などの指定避難者収容所へ続々と難を避けた。午後9時、由良川大堤防に続く左岸新築堤が、突如として和久市北方で延長150mにわたって決漬、暗黒の街に非常サイレンが鳴り渡る中に市街地の水は急速に増し、逃げ遅れた市民は雨中の大屋根に逃れて救いを求めた。

家は流れ人を失う恐怖の一夜が過ぎ、午後10時30分の最高水位8.1mを峠に由良川もようやく減水しはじめ26日朝には天候も回復して市民は始めて生気を取り戻したが、連続降雨量278.5㎜、福知山市創生以来の悪夢の記録だった。「朝日新聞」より

△ 死者 4人 重傷 27人 軽傷 761人

△ 家屋流失55戸 全壊(災害救助法規定範囲)428戸 半壊(同)1、181戸

階上浸水3、202戸 床上浸水439戸 床下浸水195戸

△ 田畑流没 248.8町歩 田畑冠水 864町歩

△ 市道損壊 33ヶ所 河川堤防決潰 8ヶ所 市橋流失 24ヶ所

△ 市関係被害総額 665、000万円

市施設20、954万 民家311、650万 商工業185、522万 農林業146.960万

綾部市の状況

9月24日から25日にかけて、中部日本を北上通過した台風第13号は、当地方末曽有の降雨を伴い、最高雨量400㎜に達し、本市を東西に流れる由良川、支流をなす上林川、八田川等の各河川は夜半に至り大氾濫を来し、明治29年の丹波大水害より約1mの水位の増高を示し、建物、橋梁、耕地の流失、埋没並びに堤防、道路随所に決潰す。市全域に亘り凄惨実に目を覆わしむる荒蕪に、凡てを失った市民の姿は実に悲壮を極め、市制3周年を迎え本市の発展途上において物心両面に亘る市民の受けた打撃は誠に言語に絶するものがある。

市においては、この大災害に直面して救助の万全を期するため、9月25日午後6時、京都府の災害救助法の発動に即応し、直ちに災害救助隊綾部支隊の編成を行ない、関係各団体地区市民の協力のもとに応急措置と復旧対策に全力を傾けている。然しながら市制施行日まだ浅くその財政力に乏しく加えて今次災害は更に財政の負担を加重するものであるが、市民一体となってこの災害の復旧に全力を注ぎ、万全の措置と市百年の計を樹てたいと念願している。

道路、橋梁、河川の応急措置、食糧、住宅、金融、生活保護、民生の安定のための各般の措置については、政府並びに京都府の指導と援助とによって、着々施行に遺憾なきを期しつつあるが、今後これらの復旧、流失した堤防、橋梁流失埋没した農業用施設耕地の復旧等についても国並びに府等関係機関の強力なる援助を得て復旧に全力を注ぐ覚悟である。

災害救援に関しては、政府国会並びに京都府を始め各方面より受けた絶大なる協力と援助に対し、深く感謝を捧げると共に今後共「昭和28年6月及び7月の大水害に関する特別措置法」の全面的通用をはじめ、各般に亘り協力と援助を懇請する次第である。 「綾部市資料」より

豊里村の状況

9月25日午前3時には、室戸岬南方約400㎞の海上に達し梢方向を東に転じ、午後2時過ぎには潮岬附近に迫り、紀伊半島東岸をかすめて午後5時30分頃志摩半島に上陸、伊勢湾を経て名古屋の東を時速60㎞で北東進し、午後9時頃には長野県に入った。この頃より中心は二つに分れ、主台風は福島県に入って消滅し、勢力の移った他の中心は、新潟県より奥羽地方を北東に斜断して、26日早朝三陸沖に抜け、北海道南東沖より南千島を経てオホーツク海に去った。

その間における当地方の雨は、23日夕刻から小雨が始まり、24日夜から25日夜まで続いたが、災害を惹起した問題の豪雨は、25日朝7時頃(上林では午後2時頃)であった。

同時に風向及び風力については、25日午前9時頃は北東の風、風力2-4、11時半頃より次第に強くなり、午後1時頃最大となっている。風向、北北東又は北北西、風力は6-7であるが、瞬間風速10mの所もあり、午後6時頃から次第に弱まり、午後8時頃には風力2以下となった。

この暴風と豪雨(平均300㎜を超え、最高は500㎜以上)による大風水害は、当地方に於ては実に古今未曽有の大災害であった。(郡内に於ては上林谷、由良川流域が殊に甚大なる被害であった。)本村では2名の尊い犠牲者を始め、人的被害、住宅被害、田畑、道路、橋梁、堤防被害等、荒涼慌憺、誠に目を蔽わしめるものであった。左に災害対策本部の発表を抄録すると、

9月25日

午前7時30分、台風紀伊水道北上の可能性増大の警報に接し、又由良川の増水甚だしく、ために、消防団員一同警戒配置に就く。

午前9時、以久田橋堤頂まで1.7mに増水、老幼、婦女子、病人等に避難勧告命令を出す。両小学校、中学校臨時休校決定。

午前11時、岩井橋、八田川橋流失の報入る。城山地境項溢水、役場重要書類の避難開始。位田地区浸水床上1m余、位田橋流失。

午前11時30分、城山道路上山崩頻々として起る。東小、役場、農協倉庫危し。位田、東以外の地区より、第二消防団、青壮年動員(約400)

正午、大橋古市庭問浸水により道路の所在不明となる中を、待避の家畜続々として東小へ、堤防補強作業続行、長砂、三宅浸水し始む。

午後2時、大橋古市庭間路上浸水1.5m、舟を以て避難民救助に当る。

午後2時10分、大橋地区上流堤防溢水し始む。犀川堤防三宅上流にて50m余決潰。長砂橋流失。

午後3時、栗町、栗揚両地区、老幼婦女子豊中へ避難開始。

午後3時30分、防衛作業中の大橋堤防後方決潰。止むなく作業員引揚開始。

午後5時、以久田橋より粟井堰まで由良川堤防全線溢水を始む。物凄き景状、堤防決潰必至の形相に不安愈々つのる。犀川唐部橋流失。

午後6時、舟を以て避難者を運ぶこと6回、大橋地区青壮年24名、家と共に現地に止まる決意、

悲壮!!栗町浸水を始む。朝来の暴雨は小止みとなるも、風加わり愈々不安。

午後8-9時、栗町最高水位路面上3m余、田の村地区は庇に透す。第二消防団より、古市庭地区住民の救助を求むるも、激流のため決行困難。

午後10時30分、位田井堰附近由良川堤防決潰、下位田地区の人家突如として急流に入る。

午後11時、雨漸くにして止み減水始まる。折しも下弦の月皓々として清流に映じ、凄惨極まりなし。

舞鶴市の状況

昭和28年9月25日、突如として本州を襲った台風第13号は、京都府下全域にわたり、甚大な災害をもたらしたが、なかんずく舞鶴市は未曽有の大暴風雨をこうむり、連続雨量実に471.6㎜ないし590㎜に及ぶ稀有の大豪雨となり、風速最高40.6mに達し、ために堤防の決潰295ヶ所、橋梁の流失99ヶ所、道路の決潰274ヶ所、砂防埋没9ヶ所、鉄道不通6ヶ所等の土木被害により東西間はもちろん、隣接市町村との交通網は全く杜絶し、電信、電話は送電不能となり暗黒の連続にて全く孤立状態に陥った。

また田畑の流失埋没574.4町歩、冠水735.3町歩に及び住家の被害は数百ヶ所にわたる山崩れが頻々としておこり、それによる全壊家屋339戸、半壊家屋1、856戸、流失16戸、床上浸水4、602戸、床下浸水14、011戸、計20、814戸にて、山崩れと田畑の流失等による土砂は市街地へ流入し、全市泥土の海と化し、莫大なる堆積のため車馬はもとより人間の歩行すら困難をきわめる悲惨な状態を露呈したのである。

されば確災者総数実に8万8千余に達し、あまつさえ人命の喪失53人というその惨状は真に目をおおわしむるものがあり、市民の被った物心両面にわたる打撃は言語に絶するものがある。

その他、漁港、水産、学校、水道、電気、交通、商工、公共営造物施設の被害を併せて列挙するとき、その被害額は実に57億5千3百万円余に達し、舞鶴市創始以来の最大の惨禍であり、市民生活並びに市行政に及ぼす影響は甚大にしてまことに憂慮に堪えないものがある。

惨禍以来、挙市一体、機能を傾け、禍を転じて福となすために雄々しく立ち上がり、あらゆる困難を克服し、復興への力強い一歩一歩を進めつつあるのである。 「舞鶴市資料」より

(『由良川改修史』に) |

私は当時小1だった計算になる。東舞鶴は海岸に近い住宅地でも浸水したとか、山崩れで人が亡くなったとかの話を聞いた記憶がある。海一面はおびただしい流失物で覆われていた。私の家は別に被害らしいものもなかったが、それでも救援物資が貰えたようで、親は「いらん言うのにくれた」と古着を貰ってきていたと覚えている。

被災地に必要な物資が、うまく届けられないミスマッチはこの当時もそうであったよう。なかなか改善はされないよう。私が住んでいる東舞鶴ではそれ以来救援物資が貰えるような災害らしい災害は発生していない。伊勢湾とか紀伊水道を抜けて北上し当地一帯を直撃してくるコースをとる台風が一番恐れられている。

昭和29年(1954) 昭和29年(1954)

9月26日台風15号が来襲し、市内に浸水。死者1、家屋全壊12戸、半壊48戸出した。(天田)

昭和34年(1959) 昭和34年(1959)

8月12日台風6号の来襲により洪水、最高水位5.20メートルに達した。流失家屋1、全壊1、半壊9、床上浸水425戸、床下浸水720戸。8月14日前線及び台風7号による豪雨。最高水位5.48メートルに達した。9月26日伊勢湾台風により大水害。全壊5、流失4、半壊101、床上浸水3、278、床下浸水1、528であった。最高水位7.10メ・-トル。(天田)

8月13日由良川洪水、降雨量198.3ミリ、大川橋附近の最高水位6.7メートル。床上浸水30戸、床下浸水25戸、田畑冠水115ヘクタール。(加佐)

9月26日伊勢湾台風による由良川大洪水降雨量286.6ミリ、最高水位大川橋附近で8.4メートル、家屋全壊39戸、半壊543戸、流失7戸、浸水家屋10、190戸、負傷者85人、死者1人、田畑の冠水多く農作物の収穫は皆無に近かった。(加佐)

昭和36年(1961)(第二室戸台風) 昭和36年(1961)(第二室戸台風)

9月8日第二室戸台風により、大きな損害をこうむった。死者3、行方不明1、重傷2、住家全壊9、半壊67、浸水19、損壊1、396。

10月28日台風26号により大洪水、最高水位5.25メートル。家屋の被害や刈取った稲の取入れが出来ず、損害は大きなものであった(被害額 4億3、262万円)。(天田)

10月27日大川橋附近で最高水位6.8メートル、浸水家屋438戸、冠水田畑243.3ヘクタール。(加佐)

昭和37年(1962) 昭和37年(1962)

6月10日梅雨前線による豪雨、由良川流域にほぼ一様に平均170ミリメートルの雨量があり、そのため最高水位5.15メートルに達した。早期栽培の稲の冠水による被害が甚大であった。(天田)

昭和38年(1963) 昭和38年(1963)

6月4日大雨災害、被害総額1億1、081万円、水位4.38メートル。(天田)

大川橋附近4・8メートル。(加佐)

昭和40年(1965) 昭和40年(1965)

9月10日台風23号により洪水。9月14日秋雨前線による豪雨、最高水位5.42メートルに達した。(天田)

昭和42年(1967) 昭和42年(1967)

7月8日より降り始めた雨は、梅雨前線により9日に入って集中豪雨となった。10日午前1時30分最高水位4.33メートル、被害総額は4、300万円。(天田)

昭和44年(1969) 昭和44年(1969)

7月2日梅雨前線による豪雨、水位2.05メートル。農林、土木面の被害大。7月9日梅雨前線による豪雨。被害2、300万円。9月17日台風20号による豪雨。(天田)

昭和47年(1972) 昭和47年(1972)

9月17日台風20号による豪雨。最高水位6.15メートルに達し、被害額は約6億8千万円。(天田)

7月10日大川橋で5.39メートルに達し国道175号、178号線は通行不能となり、田畑もほとんど冠水、加佐地区は孤立した。橋梁流出1ヶ所、浸水家臣1、070戸、炊出しを行なう。13日には久田美川へ乗用車が転落し、父子3人が行方不明となり、後に水死体で発見された。9月16日大川橋附近7.17メートル、交通はとだえ田畑は完全に冠水、泥海と化し待望の収穫を前に大被害を受けた。死者3人、全壊5戸、浸水家屋5、187戸、田畑冠水405ヘクタール。舞鶴市内の被害総額は約18億円に上った。(加佐)

昭和49年(1974) 昭和49年(1974)

9月9日台風18号による豪雨、最高水位4.06メートル、被害総額2億700万円。大江町、舞鶴の被害甚大。(天田)

昭和51年(1976) 昭和51年(1976)

9月10日台風17号による豪雨、23時で最高水位となる。4.19メートル。被害総額は1億800万円。(天田)

平成16年(2004) 平成16年(2004)

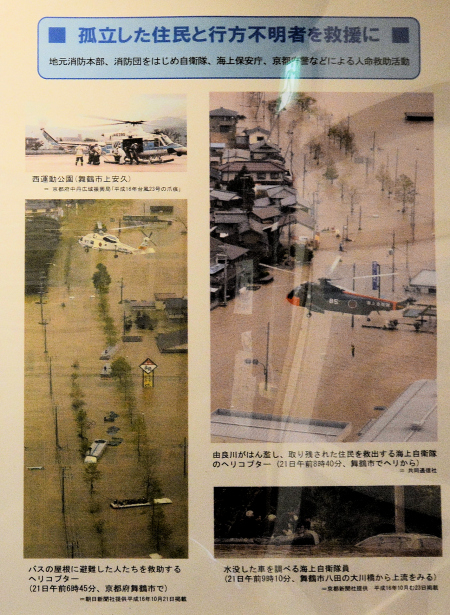

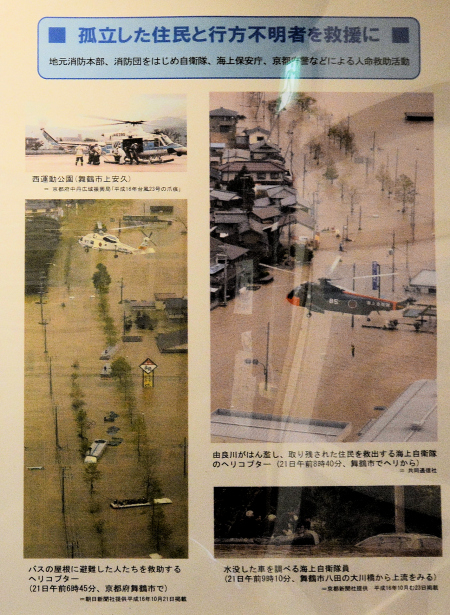

10月20日の台風23号。昭和28年の台風13号以来の大洪水となり、バス孤立↓などが大きく報道され、一挙に由良川治水問題が全国的にクローズアップされることになった。

左手に水位計が見えるが、青色がこの時の水位で8.24m、赤色は平成25年の台風18号で7.54mであった。大型トラックの屋根まで水がきた。水没バス事故現場の200メートルばかり上手↓

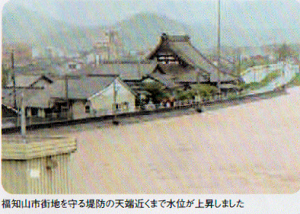

福知山市では観測史上最高水位の8.3メートルに達し、市街地では堤防ギリギリまで濁流が上昇渦巻いた。一部切れた所もあった。

治水記念館の展示写真より↓

舞鶴市志高だが、このあたりには堤防がなかった。

今はこんな立派な堤防ができた。↑土なのでノリ面の草刈りだけでも大変なような大規模なものである。バス事故のようなことはもうないかも知れない。あとは内水氾濫だが、きれいな水ばかりではない、大洪水となればナニでもカニでも流れてくるのでポンプも故障することがある。

自然がなくなる、の声が聞こえてくる、川で遊ぶこともなくなる、川と隔てられ、自然と隔てられ、人間性はゆがみダラクしていかないか、心配しすぎならいいが。

平成25年(2013) 平成25年(2013)

「由良川水害2013」 「由良川水害2013」

台風18号

大江駅の裏側にも同じようにある。一番下の赤が平成25年の台風18号で14.27m、真ん中が平成16年の台風23号で14.60m、一番上が昭和28年の台風13号で水位は正確には不明だが、23号より1m以上高そうに見える。

福知山市治水記念館

常照寺の少し上側の下柳町の堤防を背にした商家が「福知山市治水記念館」になっている。明治13年(1880)建築された築130年超の呉服屋さんだった大洪水仕様の町家を修復して記念館としている。

床下浸水はいまでもよくあるそうだが、この建物は当地特有の大水害の備えが仕組まれている。

最も特徴的な所は、「タカ」と呼ばれる1階から2階の天井裏(大屋根裏)までの吹き抜けが備えられているところ。1坪くらいの広さがある、垂直の避難路とでも呼ぶ空間。。

大屋根の一番高い棟に滑車が付けられていて、2階の屋根裏というか中2階というのか、そこまで1階から一挙に荷物が釣り上げられるようになっている。人用には2階から2階中2階まで梯子がある。

3階建のように見えるが、一番上は2階の当地特有の中2階(しっかり作られた天井裏。3階といってよいような避難用の空間が設けられている)である。

水が来たら、2階中2階まで荷物を持って避難する、それでもダメなら後は大屋根に下から穴を開けて屋根の上に逃れる仕組みになっている。

裏ヘ回ると過去の洪水の水位がわかる。↑

堤防が見えるが、過去はもっと低いものだったらしい。ここは2階からみているのだが、水位が7mあると2階まで浸水してしまう。

一番高い青色は、明治40(1907.8.26)で8.48m(推定値)

次は平成25(2013.9.16)で8.30m

明治29(1896.8.31)で7.88m(推定値)

昭和28(1953.9.25)で7.80m(推定値)

赤い線は「計画高水位」というもので7.74m。何なのかよくわからないが、このあたりまでは想定内ですよ、の線のことか。

平成25年にはこれを5時間にわたって超えたが本堤防は大丈夫だった、何とか持ちこたえたということでヤバイことだったように思われる。

←「由良川緊急治水対策」という国土交通省のパンフより

明覚寺裏の法川の堤防ギリギリまで迫っている。明智薮の裏手になる所だが、法川排水機場より写したものか。この堤防は本流堤防ほどにはしっかりしたものではないようだから、明治40年はここが切れた、盲点みたいな場所だが、どこであれ、どこか一点でも切れると市街地は全面的にヤバイ。

別の角度から↑。左から由良川本流、明智薮、法川。明覚寺や排水機場、法川堤防が見える

このほかにも洪水や治水の歩み、先人達の智恵や工夫などが展示されている。

参考文献など

国道178号の和江の由良寄りにこんな記念碑↓がある。瀨戸島があったのをすべて取り除いた記念碑である。

瀬戸島

舞鶴市・八雲小 四年 山上正文

ぼくの家の前に、瀬戸島記念ひがあります。高さは、三六三センチメートルぐらいあり、ぼくのせの高さよりずっと高いです。その記念ひに書いてある字は、漢字ばかりで、読めない字が多く意味もぜんぜんわかりません。それでおじいさんに聞いて、話してもらいました。

和江の瀬戸島は、一名、寺島とも言い、昔は、今の寺山が遠く由良川の中まで続いて出ていましたが、細川ゆうさいが田辺城の城主としておさめていたころ、一五九九年ごろ川の流れのじゃまになって、大水の時、水が流れないので、寺山と瀬戸島の間の続いた部分を取ったそうです。そのおかげで大へん水の流れがよくなってきたそうです。

しかし、まだ川の中に瀬戸島が残っていて、大水の時大へんじゃまになったので、由良川えんがんの人々の強い希望で府会議員であった平野吉左工門さんが、府に働きかけて取りのぞくことにしたそうです。当時の京都府知事は、大森しょう一さんでした。

島の長さは、九〇メートル、高さは一八メートルあまりで山全部が固い青岩でした。その岩石を、火薬でぼく発させてくだきました。細かくなった岩石で、川に道をつくり、その上を、トロッコに岩石をつんで和田の川へ持ってきて、うめ地を作りました。トロッコを、二、三人でおしたそうです。ぼくは、このころは機械がないのによく島取りができたなと思いました。

この工事にかかった人夫は、全員で二四四九八人で、これに使ったけい費は、二一二〇〇円でした。今にくらべてお金のねうちがちがうので、びっくりしました。

このうめ地に一ヘクタールの畑ができて、村の人が、六一戸で分けてくわを作ったり、やさいを作ったりして、大へん役にたって来ました。

この工事は、大正二年一月にはじめ、十二月二十五日に、ようやく完成しました。

これができたことをはめて、瀬戸島記念ひができました。

けれども、大正二年にとったあとが、水面より一メートルほど岩石が残っていたので、また、これも大水のじゃまになると言うので、昭和三十一年ごろ、また、火薬でぼくはして水中一メートルの所までとってしまいました。

由良川すじ十二町村の人たちは、水害のたびに、大へんよくなりました。

昔の人は、機械もないのに、苦労して、くじけず、がんばりとおしたのにおどろきました。

ぼくは、おじいさんの話を聞いてから、この記念ひのそばを通る度に、苦労があって大へんやったなあと感しゃして見ています。

(『由良川子ども風土記』より) |

もう少し厳密に言えば、『由良川改修史』に、(写真も)

細川忠興の河道掘削

田辺城主(舞鶴城)細川忠興は、慶長4年(1955)洪水被害を軽減するため河道掘削を行なった。由良川河口から4.2㎞地点の和江地先にて左岸より由良岳の一部が突出し岬を形成していた。これが流水を疎害し洪水毎に濁流は氾濫し上流域は相当の被害を受けていた。

忠興はこれを救うため、岬の一部を除去しようとしたが、岬端は岩石は硬く当時の技術では容易に目的を達することが出来なかったので、止むを得ず下流の耕地を犠牲にし、その鞍部である支脈の中央を切断して、幅員20間余(約36m)を開削し、2川に分派し2流としたため1個の巌山、即ち瀬戸島が出来た。掘削推定量20万立方米で当時この開削工事は画期的な大事業であった。掘削残土の処分箇所、工期等は不明である。その後下流区域の耕地は洪水による流失が減少し僅かに2個の三角州を残すこととなった。

(大正2年に京都府の施工によって瀬戸島掘削工事が行なわれた。大正年間の改修参照) |

突き出し部分の幅は10~20m程度のよう、今の土木力なら屁でもない所だろうか、今ならゴッツイ大工事でもないと思われるが、当時の力では計画通りには全部取り除けなかったようである。

ジェットが走っているあたりまで岬になって突き出していたのであろうか。海はすぐそこだけれども、このあたりでもS28の台風13号では5.9m。S34の伊勢湾台風で4.8mもあったというから、このカメラの高さよりも高い所まで水位は上がる。

忠興は見所がある。ワイワイ言われながらもチっとも手をつけないのが、このあたりの政治屋どもは実行力はないのがつねで、票だけだま取っているようなことだが、そうした舞鶴田舎に置いておくのは勿体ない人物のように思われる。

つぶれる私の家

大江町・大江中 三年 丸山みゆき

私の家は道のまん中にどすんとすわっていた。そして、私の家の屋敷には、新治さんの木小屋、便所、風呂、などがでんとすわっていた。私の家の屋根は、電話線にひっかかって「ぶかぶか」と浮いていた。水が目立って、へっていくにつれてこけかけている私の家は「メキッ、メキメキ」とおそろしい音をたてて傾ぶいていく。屋根だけしか見えないのでどの柱が折れたのか私にはわからないが、母が、

「どうやら大黒柱が折れたらしい」

と、言っていた。家のまん中が傾き、屋根が二つにわれて、屋根に使ってある木や竹が半分に折れていく。まるで映画でも見ているようであった。私は思わず目をつむった。と同時に「バリバリ」とものすごい音を立ててこけかけた。大きな波がよせて、私達が乗っていた舟が、大きくゆれた。三度目の音は「ガチャガチャ」という、二階のからつ類のわれる音であった。そして家は、水しぶきをあげ、水の中へ消えてしまった。後には波紋が大きく大きくわを措いた。私たちの舟はふたたび大きくゆれて、水は急にそこへ流れこんでいった。

(『由良川子ども風土記』) |

明治の水害

由良川の水害は古くからたびたび繰り返され、過酷に郷土の富をうばい去っていった。郷土の人々の生活は、この由良川の水との闘いの歴史といっても言い過ぎではなかろう。藩政時代は分割支配の性格上、根本的な治水は困難であった。明治になっても市街地周辺のみに、低い堤防と防水林がつくられた程度で、上流対策までは考えられなかった。自然はきびしく、由良川の洪水は毎年のように繰り返されたが、なかでも明治三・十八・二十・二十九・三十二・四十年は被害が大きかった。明治三年八月七日「上林で死者行方不明者五〇人、山崩れ一千か所、家屋流失・潰家・田地流亡数を知らず」と記録に残されているが、特に古老から言い伝えられているものは、「明治二十九年と四十年の大水」といわれているものである。

明治二十九年の水害

二百十日の前日にあたる八月三十日、朝からの大雨は午後から夜にかけていよいよ激しく、夕方より由良川は刻々増水、午後七時ごろから土砂降りとなり、午前三時ごろを頂点として未曽有の大洪水となった。夜になって味方・並松は急に増水し、並松の人々は正暦寺へ避難した。樋の口の堤防は決壊し青野村一帯は泥海となった。綾部から福知山までの橋も全部流失した。綾部町の被害は大きく、床上浸水九一戸・全壊家屋四戸・流失三一戸・半壊および破損一三二戸・死者一〇人・行方不明二人であった。小屋掛を出願したもの八五人・食糧出願一一四人・農具出願一〇三人であった。皇室からは救恤金が下賜された。

各村の被害状況はおよそつぎのようであった。

中筋村 三十日夜九時ごろ、安場川土手破損、新築の小学校校舎倒壊。下延・岡はことごとく床上六〇~九〇センチメートル浸水、流失家屋一戸・全壊一戸。高津では土手決壊、床上六〇センチメートル浸水、半壊家屋が多かった。上延の東光院仁王門が倒壊。

豊里村 流失家屋 市場三戸・下位田二戸・岩井八戸、死者四名、行方不明四名。以久田橋流失。

山家村 増水五・四メートル、家屋流失八戸・全壊三戸・半壊一戸、なお暴風雨のため全壊三戸、死者一名。

口上林村 流失一八戸・全壊五戸・半壊三九戸・大破一八戸・床上浸水八五戸、新装の役場も浸水床上二・五メートル、死者八名。

中上林村 三町四面川原の如くなる。

奥上林村 山崩れ二〇〇か所、浸水家屋へ土砂流入堆積。故屋岡で四戸流失・二〇戸破壊。

明治四十年の水害

明治四十年八月二十五、六日の水害は明治で最大のもので、七〇年を経た今なお語りつがれているほど、当時の人々に衝撃を与えた。八月二十三日の午後二時より降りだした雨は二十四日まで降りつづき、由良川の水量は、綾部水標で二・六メートルまで増水したが、中央気象台は「低気圧は既に通過し副低気圧を残すのみで、遅くとも二十六日には日本海より樺太方面へ去るであろう」と報じた。二十五日の朝になって、水標は一・五メートルまで下り、警報も解除されて人々はほっとした。ところが午後三時より、しのつくような雨となって降りやまず、午後七時、綾部水標は二・七メートルとなり、田の面は稲の穂先を浸すようになった。激しい雨が絶え間なく降りしきり、午前零時には由良川の水位が四・二メートルに達し、二十六日午前三時に五・九メートルと増えつづけた。濁流は山となり綾部橋を躍りこえた。上流山家の肥後橋の流失によって、午前五時三〇分には綾部橋が連鎖的に流失した。つづいて白瀬橋・以久田橋と、下流の橋すべてを流失した。二十六日夜明けごろからようやく雨もやんだ。翌二十七日には味方・栗の渡し船がはじまるようになった。総雨量は綾部観測所で五七三ミリを記録した。

由良川支流の各地区も被害は多大であった。家屋・橋梁・道路・土地の被害状況は、表(18)ようであった。損害額は、家屋八万二千円・土地二九万五千円・土木関係五万八千円・米二二万一千円・その他作物五万五千円など、総額一一七万円の巨額となり、そのうち個人負担分は六五万円であった。このころの何鹿郡の年間養蚕収益がおよそ一〇〇万円であり、また日露戦争の増税公債の何鹿郡負担分が約五〇万円であって、米は一石につき一四、五円であった。このようななかで人々は懸命の復旧作業を行ったが、土地の復旧工事は数年間、郡民にとって厳しい負担となった。

綾部町 八月二十五日の午前、城丹蚕業講習所では創立十五周年記念式と一五回卒業式が挙行され、大森知事など七〇〇名が参列していた。午後は熊野神社で園遊会が開かれ、町も協賛して催しものが計画されていたが、午後三時より大雨となり殺風景な結果におわった。午後七時には水標二・七メートルとなり各役所総出動で防水準備にあたったが夜半より危険となり、この日卒業した城丹生も土俵運搬に従うなど、全町こぞって防御にあったが、樋の口堤防二五〇メートルが決壊し、青野地区で民家が流れ、舟で避難民を救援した。郡是製糸も濁流にのまれ、綾部駅付近は滞水して腰までつかる有様となった。西福院前のため池が決壊し町中央部を襲う恐れがあるので、羽室助役の一隊がこれを防ぐために急行した。綾部橋が流され、鉄橋は傾き、線路も一〇〇メートルが礫床を打ちぬかれて肋骨のようにつり下った。味方・以久田・中筋は濁流の広々とした一大湖水となった。味方では浸水床上一・五メートルに達するところがあった。

中筋村 延・岡部落はほとんどが浸水、延・大島の桑園は被害が大きかった。高津では部落の中央を曲流している荒倉川の堤防が各所で決壊し、山崩れが川をせきとめて氾濫し、民家には浸水して土砂を押しこんだ。桑園の被害も多く、数戸の蚕室が半壊。安場では溜池が決壊し耕地の損害が多かった。

以久田村 上位田沿岸・下位田・栗・栗橋・長砂の全部が床上浸水一・五メートル、栗村井堰は損傷、粟・下位田の堤防が決壊して付近の家屋が半壊、以久田橋付近の護岸が決壊したため全戸が浸水し、そのうえ流木による被害が大きく、二年前に二一戸が全焼したその火災復旧がなされつつあったときこの災害となり、惨状は甚だしいものがあった。位田の浄泉寺は山崩れで堂宇が半壊した。

佐賀村 小貝・私市各一か所堤防が決壊、床上浸水一メートル、砂礫が流入し家屋・耕地を害し、印内・山野口は特に山崩れの被害が多く、このため三戸が倒壊した。

小畑村 被害を受けたのは、犀川に沿う小西だけで、他の村落は高所にあり山崩れによる田畑の被害が少しあったのみである。

物部村 物部を中心に浸水、郵便局では床上浸水一メートルであった。岸田は犀川の決壊で民家一戸流失、四戸半壊、耕地が四、五メートルも掘れたり、土砂の流入で復旧の困難な所が多かった。白道路は山崩れで圧死者が三名で、馬一頭が負傷した。

志賀郷村 浸水が多く倒家一戸、山崩れのため家屋の破損・半壊一二戸があった。南河内・内久井にため池の決壊があり耕地の荒廃するものが多かった。向田・遅岫では向田川に沿う護岸がさらわれ、道路の破損が大きかった。

吉美村 里では村中総出で、白瀬橋の防護につくしたがついに流出し、濁流は堤防を越え、一時に浸水した家が多かった。有岡・多田の両川の出水が多く、護岸の崩壊が各所にあった。小呂・星原には山崩れのため人家崩壊三戸と、耕地の被害も多かった。小呂峠の山の峰が崩れて家屋二戸が倒壊し、一家五名が死亡した。

西八田村 八田川の沿岸が浸水した程度であったが、七百石で山崩れのため家族四名が死亡、重傷が一名あった。土砂が尺幅の小満を氾濫させ、道を掘りさらい、その土砂が下流の耕地に流入した。

東八田村 安国寺・梅迫では高槻川沿いの人家が浸水し、耕地も被害があった。黒谷の橋梁・道路の破壊のため舞鶴街道の交通は途絶した。山崩れのため耕地の被害も多かった。於与岐では浸水による田畑の損害があったがその被害は少なかった。東八田より口上林に通じる周山・舞鶴街道は暗きょ・橋梁すべて流失し、上林から梅迫駅に通じる路線は交通が途絶し、復旧工事は困難であった。

口上林村 本郷街道を横断している山家境の谷川があふれ、人家に土砂が多く流入して被害が大きかった。これはこの街道の小橋が府の管轄となり、丈夫な橋杭を用い橋脚を堅ろうにしたことで、かえって水が橋にせかれて災害を大きくしたためであった。十倉沿道の民家地・耕地はすべて浸水し、十倉・忠の上林川堤防の決壊と山崩れは田畑にはなはだしく土砂を流入し、桑園の被害も多かった。橋という橋はすべて流失した。武吉・佃は土地が高く被害は少なかった。

中上林村 何鹿郡では佐賀村とともに耕地の被害が最もはなはだしかった地域である。畑口川と上林川の合流点から下流の大場・土櫓・下河原・七木・引地・真野・小山・増河原等は堤防も全部決壊し、特に川の屈折部が破壊され、被害を大きくした。土櫓の堤防は石張りで堅固なものであったが、二六〇メートルがあとかたもなく決壊し、寺町の田畑はほとんど廃滅し、郡是製糸の分工場裏手も田畑の七割まで流失した。この辺の流路は無理な形状で洪水ごとに決壊している。五泉谷も家屋の倒壊があった。本郷街道に沿う各部落は床上浸水、畑口川橋のみが災難をまぬがれた。八津合城下の堤防が決壊し、田畑十数ヘクタール・桑園一ヘクタール余が浸水した。五津合は堤防の決壊をまぬがれた。遊里で山崩れがあり民家数戸と蚕室に土砂が流入した。

奥上林村 長野区は、全区民が夜を徹して堤防の決壊を防ぎ被害は少なかった。同地の慈慶寺は山崩れで堂宇全部が倒壊したが、傷ついた住僧は脱出して救われた。睦寄は草壁街道の分れ道より堤防が決壊し、本郷街道を流れる濁流は人家をかすめ長野井堰に落ち、志古田は土砂が流入し桑園などの被害が多かった。草壁橋および役場付近の故屋岡橋の二橋とも落ちた。古和木・老富・洞峠一帯は各所に多くの山崩があった。

山家村 道路の欠損は多かったが、民家は高所にあるため浸水の被害が少なかった。釜輪奥山で道路や橋が壊れた。和木で山崩れ、西原で民家の浸水数戸があった程度。上林川・和知川の合流点は川幅がせまく、肥後橋は流失し、上原渡船場降り口にあった茶屋が流れた。何鹿郡で被害の最も少ない村であった。

(『綾部市史』) |

台風十三号来襲

昭和二十八年九月二十三日、年前八時から正午過ぎまで降った雨はすでに土中飽和状態にあった。つまり大地はすでに雨を吸収できないまでに水をふくんでいた。引きつづき二十四日の降雨により河川は増水しはじめ、二十五日の朝来台風が近づくとともに、風をまじえた雨はいよいよ強く、午前十時由良川は綾部大橋で危険水位(二・五メートル)に達し、正午には同橋下流の紫水園付近に浸水しはじめた。そのころ福知山-綾部間は電柱が倒れて送電線が切れ、午後二時半には市内の国鉄山家-綾部間、綾部-梅迫間は不通となり、各地とも交通ならびに電灯線は寸断され、風速は二〇メートルに達し歩行困難となった。雨は益々はげしく刻々増水、雨量は遂に三五〇ミリに達し、午後八時ごろには暗黒の中に家屋が流れはじめ、被害は時がうつるとともに次第に増大した。

特に由良川の支流上林川流域は、二十四、二十五の両日に降雨量五〇〇ミリを記録、特に二十五日夕方にかけては時間雨量四〇~四五ミリという滝のような大雨が数時間降りつづき、上林谷に未曽有の大惨害をもたらした。奥上林の田ノ谷部落では避難先の家が山崩れにあい一九名の尊い命が一瞬のうちに生き埋めにあうという痛ましい事故が発生した。また、二〇〇か所以上の山崩れがおこり、堤防はいたるところで決壊し、上林川沿岸平野いっぱいに氾濫した水が湖のようになり、厚さ二メートルもの砂礫と泥土、流木が堆積するに至ったのである。

その他綾部市内でも、綾部唯一の観光地帯並松河畔は惨たんたる残がいを横たえ、綾部大橋下流の堤防約三〇〇メートルが根こそぎ流失し綾部井堰は決壊した。激流が堤防を突破し、二十五日夕刻から市街東北部は浸水、郡是製糸工場地帯やその周辺の社宅、一般民家は全面的に床下あるいは床上に浸水し、吉美社宅はわずかの残がいを残し全戸流れ去った。このような予想外の増水で人々は荷物も家も捨てて避難せざるをえなくなり、綾部市では避難は警防団の指図で、部落または小地域ごとに行われた。味方は下八田へ、青野は大本へ、井倉は綾部中学校へ逃れた。ある家では老人が家を去ることをきかず、家族数人が濁流の中で家を守った例もあった。吹き降りの中を傘もささず老人や子供を背負い、次第に濁流の中に沈む家を涙ながらに見捨てて避難する有様は、言いようのない悲惨なものであった。豊里村栗橋では濁流の中を舟で住民を避難させ、二四名の青壮年が残って家を守ったが、以久田橋上手右岸の堤防決壊により中心部十数軒が次々と流されてしまった。口上林十倉では役場に避難したが、思いのほか増水するのでさらに小学校講堂に避難した。綾部堤防の決壊で由良川に架設の国鉄舞鶴線由良川鉄橋の岸二か所約六〇米が奔流のためぶち抜かれ、レールだけが縄ばしごのように宙にぶら下っていた。残った家もまるで骨と屋根だけで、家の中も泥にぬられているといった惨たんたる有様、また中筋地区平坦部の冠水により、下延の農家約一五戸は急流にはばまれて逃げおくれ、水中に孤立状態となった。山家大橋は流失し、上林川の橋も二十五日午後にいたり次々と流失し一橋さえも残らなかった。国鉄京都線は全線不通、その機能は停止状態であり、舞鶴線も決壊か所が多く救援物資輸送に支障をきたし、その復旧も急を要するが見込みは全くたっていなかった。その他各所における災害状況は、一々ここに書きつくすことはできないが、当時市役所・地方事務所等がまとめた管内の被害状況は表(20)(21)のとおりで、被害総額は実に八九億円に達した。当地方未曽有の大水害といわれる明治二十九年のときより、綾部大橋付近でさらに三尺(九一センチ)水位が高かった事実によって、今次の災害がいかに大きかったかを想像することができよう。

ではこのような大水害をもたらした台風十三号は、どのような経路をたどったのであろうか、舞鶴海洋気象台発表の経路図をみると図(3)のとおりであった。台風十三号は、二十四日午前六時南大東島の東方約一五〇キロの洋上に達したが、小笠原高気圧の勢力が強くて、北東に転向できず依然として北上をつづげ、このまま進めば四国または紀伊半島に上陸の公算が大となった。そのため午後四時京都府の北部に対して、風雨注意報を発令し午後九時に台風情報一号を発表した。二十五日午前三時には、室戸岬南方約四〇〇キロの海上に達し、幾分進行方向を東に変え午後二時過ぎ潮岬付近に迫り、紀伊半島東岸をかすめて午後五時三十分ごろ志摩半島に上陸、伊勢湾を経て名古屋の東を時速六〇キロで北東進して午後九時ごろ長野県に入ったもので、台風進路の西側にこのような大雨をもたらした。

(『綾部市史』) |

明治二十九年洪水

(1)災害の状況

明治二十九年八月三十日午後八時ごろから、三十一日午前三時ごろにかけて府下を襲った暴風雨は、特に由良川筋に大きな被害をもたらした。その被害状況が新聞紙上には連日報じられた。福知山では蛇ケ鼻口・広小路口などの堤防決壊によって市街浸水ははなはだしく、ほとんど水底にあるの感があったとある。河守付近では、二階建ての屋根瓦に塵芥が止まり、三階建ての家尾も二、三尺を余して浸水の跡を残したほどで、土木出張所の調査によると水量四〇尺ともいわれた(『日出』明治二九・九・五~一一)。

参考までに上由良川川沿いの記事を挙げておこう。

北桑田郡の水害

丹波北桑田郡にては棚野川二丈(六㍍)の増水、上由良川三丈(九・一㍍)の増水にて橋梁は悉く流失し、道路は大破せしを以て、消息を通ずるに由なかりしが、同郡静原に於て物置二戸流失し、大野にて神社全潰し小屋も二十棟全潰、約ケ岡にて三戸流失し溺死六人あり……。

(『日出』明治二九・九・四)

上下和知村

上和知村の概況を記すれば、同村にある舞鶴街道中、桝谷橋は常に水面より三十六尺の上に架設しあるに、同橋の傍にある山林に緊(かか)りある木片を見るに、橋上より十七尺の上にありたれば、常水より増せしこと五十三尺の水量なりしと…。

(九月一日園部発通信『日出』明治二九・九・三)

前林角太郎は上和知村役場書記として被害調査と、災害復旧に当たり、のち村長となる。上和知村の水害について長文の覚書を残している。その中から二、三を取り上げる。

暴風水害景況

和知川橋あたりは常水より四五尺の増水となり、橋も流失。橋詰の野間弥左衛門建家は庇までつかり家財流失。その下にあった和知運送合資会社の木材もみな流失した。被害は上乙見、仏主、上粟野などが特にひどく、上乙見は戸数三三戸田地六町歩であったが岩ケ谷などの山崩れで、半分の一五戸に土砂が流れ込み、四戸は潰家となり、田面の九割は流失した。農商務省係官巡視の際差し出した調書には、被害総見積七万七五五二円とあった。

・田畑家屋人畜の被害数

田畑失地一三町 土砂入地二七町 浸水地六町

畑流失七町 土砂入地八町

家屋 流失三戸 潰家九戸 半潰二〇戸 浸水一八戸

付属建物流失二〇棟 全潰四〇棟 半潰一九棟 浸水二四棟

人畜死傷なし

・道路堤防橋梁の破壊ヶ所及間数

道路破壊ヶ所 一八七カ所 間数八四二一間

堤防破壊ヶ所 五五カ所 間数一四二四間

柄梁流失ヶ所 一一九カ所 間数五九五間 最大二四間 最小四間

同 破壊ヶ所 一〇カ所 間数五〇間 最大八間 最小四間

・山岳崩壊の箇所数・箇所別坪数

(「明治三十年度郡部諮問報告綴」府庁文書)

甲第五十七号・報告

昨廿一日来降雨出水ノ上、昨廿一日午前三時頃ヨリ非常ノ暴風トナリ、午後第四時一層甚敷為メニ和知川増水、平常ヨリ一丈余ノ多キニ至リタルヲ以テ臨時人夫ヲ出シ、京都ヨリ舞鶴ニ達スル街道線字升谷和知川橋保護ニ尽力方致居候得共、何分大水ノコト故尽モ及ヒ難ク、終ニ本日午前十時流失致候間不取敢此段報告候也

明治三十年七月廿一日

船井郡上和知村長 野間幸治郎(印)

京都府知事 山田信道殿 (「明治三十年治水事件」府庁文書)

明治四十年洪水

明治四十年八月二十三日からの風雨で、二十五日まで三日間の総雨量は綾部五七二㍉、宮津六〇〇㍉に達した。洪水量は由良川本流の綾部では二十九年に比し二尺低かったものの(『日出』明治四〇・八・三一)。土師川の氾濫で福知山では二十九年の洪水より三尺五寸高かったという。水位は、二十六日午前由良川(綾部)二〇尺五寸(六・一㍍)、福知山三〇尺八寸(九・三㍍)に達した(『府誌』)。このとき福知山では京口・明覚寺裏・広小路で堤防決壊し、民家三〇〇余戸を流失し、全町の堤防はほとんど溢水した(明治四二・七・二五、福知山堤防工事竣工における府の工事報告)。綾部でも、樋ノ口堤防決壊で付近村落は泥海と化し、綾部大橋や福知山の昔無瀬橋なども流失した。園部警察署の被害調査によると、両和知村の被害は表14のとおりであった。

(『和知町誌』) |

関連情報

「由良川の水害1」 「由良川の水害1」

「由良川の水害2」 「由良川の水害2」

「由良川の水害3」 「由良川の水害3」

「 「

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|

←大江町河守にある水位計頭上はるか空の彼方にある

←大江町河守にある水位計頭上はるか空の彼方にある