|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

宮津空襲の概要

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このホームページを見させていただいて、私の、高校時代の授業の際、様々な先生方が戦争の惨禍を私たちに伝えるため、滋賀県大津市における東レ空 襲(長崎型原子爆弾の模擬爆弾による空襲)や舞鶴空襲における実体験談を話してくれています。その中で舞鶴空襲について語っていただいたことを思

い出しましたので、ご紹介させてただ来ます。 私の恩師は、 当時、軽巡洋艦『酒匂』に乗艦しておられました。 そのころ、他の軍艦でも行われていましたが、酒匂でも対空砲火を船から取り外し、陸上部に対空砲火を移設して、船をカモフラージュし港湾の防衛 に当たっていました。私の恩師が配属されていた25mm.三連装高角機銃も舞鶴空襲時には、陸上部に移設されていました。 25mm.三連装高角機銃は、『男たちの大和』などを見ていただければわかるかと思いますが、機銃の左側に砲手、右側に旋回手、3名が装弾とい う5名にて構成されています。 舞鶴空襲の際、敵艦載機の機銃掃射受け、砲手であった私の恩師は、艦載機に対し応射したとのことです。当時酒匂の 25mm.三連装高角機銃の砲手席には防弾板が装備されており、その裏より敵艦載機に対し、機銃を発射したとのことでした。敵艦載機が頭上を通り 過ぎた際、ふと気付くと、私の恩師を除く4名の方が戦死、私の恩師は、防弾板に弾がはじかれ助かりましたが、非常に怖かったとのことでした。 機銃掃射をした艦載機は頭上を通り過ぎ去った時、油の尾を引いて飛んでいったので、恐らく航空母艦にまで戻れず墜落しただろう。と話をされてい ました。 戦争によって、打つ者、打たれる者双方の犠牲が、2度と繰り返されるようなことがあってはならないと思うと同時に、亡くなられた方々のご冥福を お祈りしたいと思います。 |

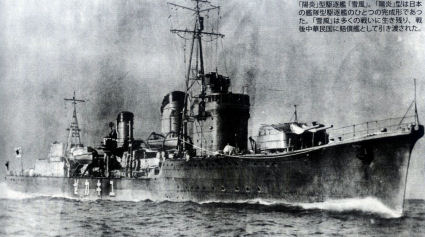

阿賀野型軽巡↑で4艦つくられた。「酒匂」(サカワが正式のようサコウとも読む)もこの型になる。水上機2機を搭載し36ノット。戦時中に建造され、対潜艦隊旗艦用の最新の軽巡だが、海戦にはほとんど参戦する機会はなかった。

『日本海軍軍艦総覧』(写真も)

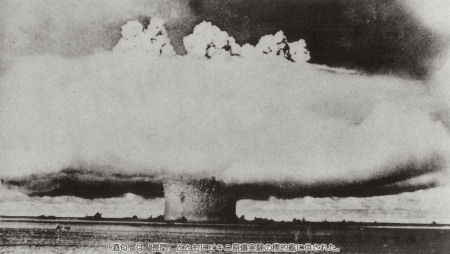

| 昭和十九年末の竣工、出番なし 軽巡 酒匂 日本海軍が建造、完成させた″軍艦″としでは最後の艦に入る。「酒匂」が完成したときは、いわゆる〝大戦末期〟で、それまで日本が太平洋、インド洋一帯で繰り広げてきた海戦はすべて終止符を打っていた。このあと行われた作戦は「大和」を中心とした海上特攻だけで、日本海軍は事実上終焉していた。「酒匂」には、もはや出撃すべき海はなかったのである。 もっとも出撃できたとしても、その新鋭巡洋艦としての高性能に期待を寄せることはできなかった。他の日本の巡洋艦群と同じく、水雷戦隊の旗艦として造られた「酒匂」だが、時すでに遅く水雷戦の時代は過ぎ去っている。海戦の様相を決するのは航空機であり、水雷戦隊の活躍しうる余地はあまりに少なかった。 「酒匂」は、昭和二十年一月に第一水雷戦隊旗艦になったが、まもなく連合艦隊付となって待機部隊に編入され、呉付近に在泊していた。 だが、空襲が激しくなったため舞鶴に回航されここで終戦を迎えた。無傷のままで終戦を迎えた軍艦は、この「酒匂」ただ一艦のみだった。 終戦後は武装を外して復員輸送艦となって活躍していた。 やがて米軍に接収され、マーシャル群島に曳航されてビキニの原爆実験に供される。昭和二十一年七月一日のことだった。他の原爆標的艦には、戦艦「長門」、米空母「サラトガ」、独重巡「プリンツ・オイゲン」などがあった。「酒匂」が南海の海に消え去るのは翌二日であった。 |

先の初霜だけでなく雪風も、そして長鯨も行動不能艦艇となって終戦を迎えている、病院船や小船以外はいずれの艦艇も米軍は見逃さずそこそこの被害を与えていたと思われる。

湾を取り囲む舟屋も機銃の流れ弾で穴だらけになり、伊根湾はたくさんの魚が白い腹を上にして浮かび上がっていたという。

戦死者は町内の火葬場で荼毘にふされて、慈眼寺に安置されたという。

波静かな伊根浦を一望にする同寺には「英霊之碑」が建てられている。

「昭和二十年七月卅日伊根港内ニテ米機ノ襲撃ニヨリ戦死セル長鯨乗員中百五霊冥福爲」「発願六ヶ寺建焉」と刻まれて、伊根港内を見下ろしている。

あの時私は小学校の1年生でしたという近所のオバアちゃんが時たま掃除をしてあげているそうである。

↑「長鯨」はその後引揚船としても使われた。その模型が舞鶴引揚記念館にある。

『山家史誌』は、与謝海への機雷投下の凄まじい様を伝えている。

(山家は綾部市の山家。文中には舞鶴市田井とあるが、宮津市栗田の田井のことと思われる)

| 昭和二十年の空襲の状況を当時舞鶴市田井分校に勤務していた梅原建治郎(西原町)は日記に次のように記している 「四月以来月明の晩は必ずといってよいほどB29爆撃機が襲来、宮津湾封鎖の機雷を投下した。一機が六個ずつ投下する。二機三機、時には四、五機が来て落とすのだから物騒この上もない。三千メートルの高度だから狙いがはずれて山や田園へも落ちた。私のおった田井分校の宿直室から直線にしたら百五十メートル以内の所へ四回も落ちた。対岸の日置の妙見様へ落ちて爆発した時にはびっくりした。大音響と大震動で天井から瓦下の土がバラバラ落ちた。機雷は直径四〇センチ、長サ二メートル、それにドンゴロスのパラシュートをつけて尻から落ちるようにしてあるので、高空から落下するとヒユーと昔をたてて落ちてくる。大体それが二〇〇メートル間隔に落ちた。七月三十日には舞鶴・宮津方面は朝から十一回にわたって波状攻撃を受けた。宮津方面だけで延二〇〇機が来襲した。今加悦町になっておるが桑飼村日晩寺が焼夷弾を装填した機銃掃射を受けて大火災を起し京都府唯一の戦災村になった。(註 戦後になって前掲のように府下の空襲の被害が明らかになったが当時は勿論戦後もこのように信じられていた。)橋立沖に碇泊しておった駆逐艦「初霜」・「初雪」?が一日中高射砲を撃ち続け夕刻移動した。初霜は直撃弾ほうけなかったが、至近弾のため浸水しかかったので栗田村獅子へ接岸しようとして機雷に觸れ爆沈した。伊根港は潜水艦基地になっておって朝七時母艦「長鯨」がグラマン戦闘機の急降下爆撃をうけ大損害をうけた。伊根への空襲は午前中四回六機編隊のグラマンが繰返した。栗田航空隊の水上機・飛行艇では対抗できんので方々へ疎開しておったが片端から銃撃を受けて焼けた。以下略 |

南側になる大江山の方から敵機の大編隊は降りてきて、狭い宮津湾内を逃げる艦船を攻撃した。

金屋谷の妙照寺に学童疎開していた学童は寺の大屋根に米軍機の空薬筴がコロコロと転がる音を聞いている。海軍の死亡者はこのお寺にも運び込まれた。栗田航空隊にも1発の爆弾が落ちた。

軍事施設だけでなく市街地も射爆撃された。軍港舞鶴は市街地には幸いに何も被害らしきものがなかったので、今以て海軍さん賛美の合唱団のような町になっているが、宮津はそうではなかった。軍事基地がある場合は何か事あれば周辺も巻き添えを食うし、そこの被害の方がたいていは大きくなる、他国を武力で攻撃しようとする軍隊であり、それと共存共栄する運命共同体を決め込んだ町なのだから、逆に攻められても何も文句はいいようがない、イザの時は軍が守ってくれたりはしない、基地からかなり離れていても何時爆弾や弾丸が降ってくるかも知れず、ワシは関係がないから落とすなといってももう遅い。自国に軍隊があれば決して平和で「住みよい」「住みたくなるような」「安全安心」の町にはならない。いつ何時他国、米軍のことをいっているのだが、そこが勝手に始めた戦争であっても巻き添えを喰って死ぬのはあなたなのかも知れなくなる。我国は独立国ではなく米国の属国であることを忘れてはなるまい。天橋立を本気で世界遺産にしたいなら、隣接する舞鶴の軍事基地は勿論として米国との軍事同盟の問題も決して避けてはいられない、と歴史は教える。

宮津駅前の三階建て「松花軒」は直撃弾を受けて崩壊した。駅や近くの郡是の工場にも落ちた。大手川高女という学校にも爆弾は落ちて女学生がなくなっている。

桜山天満宮の裏山に小さな桜山公園があるが、そこの地下には3000人も避難できるという大防空壕が掘られていたのだが、その周辺も爆撃され民家で数名が亡くなった、防空壕が落盤して4名の子供がなくなった。新浜の女郎衆もこの防空壕へ逃れた、商売柄、派手な姿していたので見つかって爆弾を落とされた、という話もある。上宮津の元村長さんも田で草取り中を銃撃されてなくなっている。そうしたことなどで合計15名がなくなったという。宮津市はHPは作っているが、現地にはそうした案内板などは何もない、しかし決して忘れてはならない歴史である。

この日の新聞記事(『京都空襲-語り伝える京都の戦争2-』より)には、

| 「墜落機の多くは日本海のもくずとなったが、地上に落ちたものの中で午後四時十五分ごろ、一機の小型機が天橋立の上空をのたうちまわり、宮津近くの海岸道路上に墜落し、その醜翼をさらしていた。この黒焦げになった搭乗員(一名)の所持品の中には、二メートル大の東洋地図と大日本帝国、および大阪を中心にした地図のほかに反射鏡などもあった。このほかにも孤島に不時着した時の用意なのか、魚釣りの道具や餌類も散乱していた」 |

もう少し行って、橋立にはいる直前左手に墓地があるが、ここに死んだ操縦士を弔う白い十字架が立っていたといわれる。写真でいえば左手のブロック塀の中である、そう広くはない墓地だが一応は探してはみたが今はないようである。

もう少し行って、橋立にはいる直前左手に墓地があるが、ここに死んだ操縦士を弔う白い十字架が立っていたといわれる。写真でいえば左手のブロック塀の中である、そう広くはない墓地だが一応は探してはみたが今はないようである。戦後すぐに家にある刀などはみんな海へ捨てたという、きれいな海で2、3年後でもまだキラキラと光って見えたとか、そんなもし戦犯者でも出すようなことがあれば困るの進駐軍こわさの誤魔化しのためのものか、あるいは衷心から弔おうとしたものかはわからない、しかしたぶん真心からのものなのでしょう。

墜落戦闘機の破片(宮津の戦争展に展示されていたもの)

| 宮津空襲時撃墜グラマン機破片 1945(昭和20)年7月30日、この地方は、宮津湾・伊根湾にいた艦船を中心に、アメリカのグラマン戦闘機の空襲を受けました。宮津湾にいた駆逐艦「初霜」、関釜連絡船「昌慶丸」が沈没・座礁。伊根湾の潜水母艦「長鯨」が大破、それぞれ100名以上の死傷者を出しました。また地上でも宮津駅付近、桜山などて10人以上がなくなっています。 グラマン機の破片は、日本軍の砲撃を受け宮津市文珠の「にわとり塚」付近の道ばたに墜落したものです。今日までさびない良質の金属でできていることが分かります。 |

宮津空襲、伊根空襲の主な歴史記録

《京都の戦争遺跡をめぐる》| 宮津湾と宮津市内空襲の戦争遺跡 伊根と同じく、舞鶴軍港周辺の艦船停泊地になっていた宮津も、一九四五(昭和二十)年七月三十日、アメリカ軍の艦載機によって攻撃されました。 当時宮津湾には、巡洋艦「酒匂」、駆逐艦の「雪風」「初霜」、関釜連絡船の「慶尚丸」などが停泊していましたが、そのうち「慶尚丸」は被弾座礁し、終戦後も放置されてその姿を見せていました。また、「初霜」も被害を受け、合計百数十人の乗組員が死亡したとされています。さらに栗田の海軍航空隊にも爆弾が一個落され、施設の一部が壊されました。 一方、銃爆撃は湾内だけでなく市内に対しても行われ、市街東側の丘の上にある桜山公園に建設中の大防空壕の周囲数個所に爆弾が落ち、防空壕の一部が落盤を起こして数人の子どもが亡くなりました。また、宮津駅とその周囲も爆撃され、駅前の弁当屋「松花軒」が直撃弾を受けて消えうせ、駅のプラットホームや郡是(グンゼ)株式会社の工場裏にも爆弾が落ちるなど、合計十五人の市民が亡くなっています。 伊根空襲 戦争末期、舞鶴軍港はアメリカ軍によって落とされた機雷のために事実上その機能を失いました。そのため海軍は、多くの艦艇を舞鶴に隣接する宮津湾、伊根湾、小浜湾などに分散させていました。一九四五(昭和二十)年七月三十日早朝、舞鶴軍港を襲った米艦載機の一部が伊根湾に飛来し、その日伊根沖に停泊していた潜水母艦「長鯨」(五、一六○トン、乗組員四○○名)と潜水艦一隻に向かって三発の爆弾を投下、機銃掃射を加えました。潜水艦は海中に潜航し難をのがれましたが、爆弾の一発が「長鯨」の艦橋に命中、その後約二時間ごとに六回にわたって繰り返された爆撃と機銃掃射の結果、「長鯨」の乗組員一○五人が戦死、負傷者も一○○人以上にのぼりました。翌日、「長鯨」は自力で青島の北側(湾の内側)にのがれ、敵機の目をごまかすため、村中総出で切り出した樹木や竹で偽装が行われました。伊根小学校の桜もこの時に切り倒されたと伝えられ、また、艦の被害については一切口外しないよう、村人に対して指示が出されたという記録も残っています。戦死し湾内に浮かんだ乗組員の遺体は、空襲直後、在郷軍人や、警防団員ら村の人々の手によって収容され、荼毘にふされました。 現在、伊根港を見下ろす慈眼寺の墓地には亡くなった乗組員の慰霊碑が建っています。. |

《宮津市史》(地図も)

| 宮津空襲 アジア・太平洋戦争において、日本軍が優勢であったのは緒戦のみで、昭和十七年六月のミッドウェイ海戦、同年八月から翌十八年二月にかけてのガダルカナル島での敗北を機に日本は守勢へと追い込まれていった。とくに、十九年七月にサイパンを中核とするマリアナ諸島が陥落すると、そこを基地として、本格的な本土空襲が始まり、二十年六月以降、中小都市にたいしても容赦なく無差別爆撃がおこなわれるようになった。京都府北部では、同年七月二十九日、海軍鎮守府のある舞鶴市に艦載機での大規模な空襲があり、勤労動員されていた学徒や女子挺身隊を含む海軍工廠の従業員を中心に多数の犠牲者が出た。その翌七月三十日、爆撃は、舞鶴だけでなく、伊根と宮津にもおこなわれた。 七月三十日午前四時五分、宮津に空襲警報が発令された。爆撃機B29高度九○○○から一万メートルを南から北へ通過した後、午前七時頃から夕方四時頃まで数回にわたって、艦載機グラマンによる爆撃と機銃掃射が繰り返された。 この日、宮津湾には、駆逐艦「雪風」・「初霜」、関釜連絡船「慶尚丸」などが停泊中で、これらの艦船が撃沈、大破し、乗組員百十数人の死者を出した。また、栗田村の舞鶴海軍航空廠にも爆弾一個が落とされ、工場の一部が破壊された。一方、桜山公園の丘には、市民が避難する一○○○人規模の防空壕が完成間近であり、空襲を受けた多くの町民がこの壕に避難したが、米軍機はこの周辺に爆弾を投下した。この爆弾作裂の衝激で防空壕の一部が落盤を起こし、子ども数人が死亡した。その近くの民家の防空壕も直撃され、その中の二人が即死した。宮津駅前の松花軒には、五○キロ爆弾が投下され、鉄筋三階建ての建物が跡形もなく破壊され、数名の死傷者が出た。このほか、宮津駅のプラットホームや郡是株式会社の裏にも爆弾が着弾した。また、埠頭で大豆の積み下ろしをしていた米軍捕虜二人が爆撃で即死し、上宮津では、自宅付近の水田で除草をおこなっていた一人が機関銃の掃射を受けて死亡した。またこの爆撃の最中、米軍艦載機一機が雪風の対空砲火を受けて鶏塚付近に墜落した。宮津空襲では、一般市民から一五人の死者を出したといわれている(京都空襲を記録する会・京都府立総合資料館編 「かくされていた空襲-京都空襲の体験と記録」 久津間保治「語り伝える京都の戦争2京都空襲」 山本正昭「激烈だった宮津湾空襲の一日」吉津地区公民館「青春の追憶-戦中戦後の手記」)。 宮津空襲にみられる本格的な本土空襲は、連合国軍の本土進攻が間近に迫っていること暗示するものでもあった。すでに、沖縄では、民間人を巻き込んだ二か月間の凄惨な地上戦闘の末、六月二十三日、守備軍が玉砕していた。本土決戦のための国民義男隊の組織化を進めていた政府は、同日、義勇兵役法を制定して、十五歳から六十歳の男子、十七歳から四十歳の女子に兵役を与え、国民義勇戦闘隊を編成することに着手した。日置村では、前年の十九年九月十日、在郷軍人分会員を中心に国土防衛隊が結成され、二十年五月三十一日、国民義勇隊が結成された(「日置村役場日誌」)。「昭和二十年養老村役場事務報告」(養老村役場文書)には、「国民義男隊」と「郷土防衛ノ特別地区警備隊」の編成等によって「本土決戦態勢二即応スベク鋭意準備中」であったが、八月十四日、「終戦ノ大詔」が下ったとある。 |

《伊根町誌》

| 伊根大空襲と潜水母鑑「長鯨」の被爆 昭和二十年(一九四五)七月三十日午前六時すぎ、空襲警報とほとんど同時に、米軍艦載機グラマン三機が青島裏の南方上空より飛来し、伊根湾内の立石沖に停泊中の潜水母艦「長鯨」(五一六○トン)に対し、三発の爆弾を投下し機銃掃射をあびせかけ、そのうちの一発の爆弾が指令塔に命中し、大爆音と共に指令塔がくずれおちた。 「長鯨」が伊根湾内に入港したのは、前日の七月二十九日夕刻舞鶴より廻航し投錨していた。このときに湾内には潜水艦も一隻入港しており、後日「長鯨」乗組員の語るところによると、爆撃が行われたのは、この潜水艦からグラマン機に対し発砲したことが直接の動機となり、「長鯨」に対する攻撃が始まったといわれる。潜水艦は発砲すると海中に姿を消したが、「長鯨」に対するグラマン機の空襲は、その後約二時間ごとに六回襲来し、米軍艦載機グラマン四五機が一五機ごとの編隊を組んで、くりかえし攻撃を加え、午後五時過ぎごろまで延べ二○○機以上に及んだと数えられている。一番激しかったのは午後二時ごろから三時ごろの空襲で、グラマン機が低空で襲いかかり、爆弾と機銃掃射をあびせかけ、山は鳴り、家は揺れ、伊根湾内は機銃の嵐と爆弾の水柱が立った。それに反撃して「長鯨」からは、八センチメートル高角砲二基と、一四センチメートル連装砲二基により迎え打ち、激烈な戦闘がくりかえされたのである。この大空襲により「長鯨」艦長溝畠定一海軍少将以下約四○○名の乗組員中、一○五名が戦死し、負傷者も約一○○名にのぼった。(当時の乗組員中最年少者は一六歳の少年もいた) 空襲のあと 第一回の空襲の直後、当時在郷軍人、警防団員などが、小舟にて消火に出掛けたが、再襲来があれば危険であるから引き返すよういわれ、戦闘が終わったあと、湾内に浮ぶ遺体の収容に全力をあげた。翌三十一日に「長鯨」は自力で青島の湾内側に避難し、村民は村中総出で樹木や竹林を切り、偽装した。小学校の桜の木もこの時に切り倒して運搬している。この空襲の際に一般地域住民のうち、老人や子供は多くいも穴(甘藷保存用)に避難したり、裏山にふとんを運んで逃げるものや、家屋内にいて畳を立てあげ、その間に身をかくすなどさまざまであった。また爆弾投下によって、伊根湾内の黒鯛、鱸(すずき)、コノシロなど無数の魚が海上一面に浮き、漁民は空襲の合い間をぬって持ち帰り、コンロに火をおこして焼いて食したと語りついでいる。戦死者の遺体はその後数日間にわたり、大浦火葬場の前庭にて荼毘(だび)に付され慈眼寺に安置された。 「一切口外せざる様……」 一○五名の戦没者と、多くの負傷者を出した伊根大空襲の記録は、当時、軍の命令として、役場の公的書類をはじめ、何も残されていない。ただ一つの当時の記録としては、伊根小学校の七月三十日付の学校日誌に、日直の教員から校長への伝達事項として「注意、艦ノ被害状況等ニ就テハ一切口外セザル様周知セシメラレタシ」とのみ書き残されている。 … 長鯨戦没者追悼法要 昭和五十七年(一九八二)三月、「軍艦長鯨戦友会結成準備会」が結成され、墓碑を火葬場より慈眼寺境内に移し、同年七月二十四日午後五時より、戦友会の主催による「軍艦長鯨戦没者之英霊追悼大法要」が修行され、第十一潜水戦隊の関係者家族八三名が参集し、盛大に追悼回向が営まれた。 |

『両丹地方史』(96.04)に、(図も)

| 宮津空襲とその後 丹後地方史研究友の会 久古睦治  〔はじめに〕 昭和二十年七月三十日、午前七時頃から午後五時頃まで(最初一機で偵察)アメリカの艦載機「グラマソ」を主体とした数十機ずつが数回(延べ二百数十機)宮津湾にいた艦船を襲撃した。そのため、駆逐艦「初霜」と関釜連絡船「昌慶丸」が沈没座礁したが、それだけでなく、米軍機は地上でも銃爆撃を行い、「初霜」の戦死者十五名に匹敵する十四人の非戦闘員がなくなり、戦争の非情さを感じさせる。なお、戦後処理で廃棄された銃砲弾が、近年でも漁網にかかってくるということから、戦後はまだ続いていることを感じさせる。以下、宮津空襲及びそれ等と関わる戦後のことについて、不充分ながらのべて見たい。 一、宮津空襲の様子 1、宮津港・湾付近-午前中が中心 ○駆逐艦「初霜」(戦艦大和の護衛艦だった) ・蛇行しながらグラマンを迎撃している中府中沖で触雷し、獅子沖で座礁した。一緒にいた巡洋艦「酒匂」や駆逐艦「雪風」は助かる。他に小艦艇で被害をうけたものもあるようだ。 ・戦死者十五名。そのほとんどは妙照寺(金屋谷)に収容、翌日火葬し、同寺で葬儀を行う。一部の遺体は後日艦から引き上げられて府中で葬儀を行う。 ・負傷者一説に約六十名。獅子地区の七戸にとりあえず収容し(吉岡氏宅に十八名)あと容体に応じ、宮津町内の公会堂(現郵便局の場所)や医院、舞鶴海軍病院(現国立舞鶴病院)へ運ばれた。 ・獅子地区の作業場には、「初霜」から持ち込まれた防毒マスク等軍関係の備品がたくさん置かれていた。 ○上陸用舟艇四隻が獅子、矢原沖にいた。 -広島から来た暁部隊といわれ「湾の防衛に配置されたらしい。夜は民家に分宿。訓練以外の時は、のんびりしており、近所の子ども達と仲よしになり、また、半交代で舟を使って宮津へ遊びに出かけたりしていた。 ・空襲時は、各艇の機銃や「わきの浜」の偽装された八サソチ機関砲で応戦していたが、当たらず、また被害もなかった。 ※戦後、この舟艇の兵士の話によると、八月十四日、朝鮮方面への出動を片道だけの燃料で命じられた。ところが、その航海中、日本の降伏に関わるただならぬ内容の無電を聞き、行っても無駄と独自の判断で鳥取県境港に寄港したという。もし朝鮮に上陸していたら、簡単には日本に帰国できなかっただろう。 ○関釜連絡船「昌慶丸」 -当時、宮津港運の配下にあって、火豆等を大陸から運んでいた。 ・至近弾をうけて沈没座礁。岸壁で作業中の捕虜二名死亡。この油もれが湾一帯に及び、しばらくは漁網がひけなかった。 -「宮津港運」はもと飯野海運宮津出張所だったが、軍の指令により、宮津港の荷揚物資をとりしきる会社になっていた。(昭和十九年五月以降) ○機雷投下 宮津湾の海上封鎖の目的と思われるが、七月はじめ頃から湾に数回米軍の大爆撃機B29により行われた。落下傘づきで、ちょうど、五十キログラムのガスボソベ状のもの。目標が定まらなかったためか、すべてが湾に落下せず七月三日夜には加悦谷与謝地区あたりに五発以上落下(内一発は爆発)、七月二十日頃には日置の浜でも爆発しているし、獅子の現し尿処理湯あたりにも落下した。前述の「初霜」は、この機雷に触雷したのである。機雷除去作業は戦後も続けられた。  2、宮津駅付近 -午諭中三発の爆弾で六名死亡。いずれも直径十メートル程の大穴が残る。 ○松嘉軒直撃(現駅前自転車置場の所)。ここは、当時宮津港運の食糧調達所になっており、作業員(捕虜を含む)の弁当を作っていた。三階建のモダンな木造モルタル建築が完全に破壊。捕虜二名、事務員一名、炊事婦一名とその幼児一名の計五名が死亡。けが人も出たもよう。近くの家も爆風で窓ガラスはとび、建物の破片や泥土(ここは、昔の宮津城の内堀の跡地)がまきちらされた。ガラスの破片が三百メートル程先の大手川までとんだという。 ○宮津駅の引込線直撃。貨車がたおれ、下敷きになった作業員一名死亡。 ○現興和乳業横の田んぼに落下。この前面の山の手には、当時地域の人の防空壕があり、そこへ出入りする人をねらったとも言われているが人に被害はなかった。 ※現宮津市健康センターの場所には、戦時中「憲兵隊」があり、飛んで来るグラマンを目がけ、パンパンと日本兵が銃を撃つていたそうであるが、そんな銃で当たるはずがない。グラマンの機銃掃射の音は、そんなノソビリしたものではなかった。  3、桜山付近-十時頃 四発の爆弾で五人死亡 ・当時は、全国的に、各戸で或いは地域で防空壕を作っているが、宮津中心部の五町内会は、桜山の下に連日の動員で大規模な壕を掘り、七月三十日頃では七分通り完成という段階だった。グラマソ空襲のために住民はここへおしかけ、非道にも米兵は、それをねらったと思われる。もともと桜山は、江戸時代から埋立用の土とり場に利用された所で、地盤がやわらかく、爆撃の振動で壕の天井が落盤したと思われる。 ○桜山防空壕上直撃 三名生き埋め死亡。比賀医師の息子(十一才)、疎開家族長山さんの娘二人(十二才・二才) 比賀医師は、空襲でけが人が出たため家を出たが、その時息子には「防空壕には行くな」と言った。しかし、近所の人に誘われ息子は家を出たらしい。直撃をされた所には、川戸さんという水道の管理者の家があったが、吹っとんだ。 ○中村氏宅裏の防空壕に直撃、母子二名死亡。 肉片が、本町あたりまでとんだといわれる。 ○他に、万町会議所(現桜山会館の場所)と少し東にある稲荷さんの向いにも小型爆弾が落ち、計四発で、二百メートルぐらいの範囲に瓦、ガラス、石、じゃり等がとばされた。近くの家には、庭石のような石が二階にとび込んだと言う。 ※グラマン一機が日本軍に撃たれて、午後四時頃文珠街道杉ノ末よりに墜落した。死体は一時近くに埋め、後文珠の墓地に移され、其後アメリカへ持帰ったと聞く。その米機には、地図や魚釣道具があり、孤島に不時着した際の用意と考えられ、当時の日本軍では考えられない品物である。 爆撃は主として以上だが、機銃掃射は現市内全域の田んぼや建物がうけ、けが人も各地にあった模様。以下、わかっている被害の大きい所をあげると、 4、由良の海岸-四人重傷 舞鶴から栗田の方へ向かった二機が、浜辺で塩くみをしていた人を見つけ反転して銃撃する。防空壕へ逃げ込むまでに、おばあさん二人、子供二人撃たれる。四方医院へ運ばれる。 5、「栗田海軍航空廠」を中心に数回銃爆撃 現海洋センターの場所にあったフロートづき水上機の組立修理工場。二十キログラムの小型爆弾一発が、午前中組立工場の一角を破壊した。銃撃は数回行われ、近くの日本軍が機関銃の基地から応戦していた。従業員や動員学徒は防空壕にみんな避難していたから、ここでの人的被害はなかったが、栗田の住民にはあったようだ。 午後、日本の偵察機が、空襲の間隙をねらって、栗田航空隊(現海洋高校の場所)近くに着水しようとすると、たちまちグラマソに襲撃されて炎上。乗員はすぐに海にとびこんで助かったようだが、空も海もアメリカに支配されていることが実感された。 6、上宮津の小田関ヶ測-上家利次郎氏(元上宮津村長)死亡 上家さん夫婦が、昼前田打車で除草中のできごと。約二、三十機の編隊が宮津の方から大江山へ向け南下して行ったが、約三十分後、その一機が引き返して来て上家さん達を攻撃。すぐ土手にかくれたが、運悪く石に当たった弾丸の破片が背中から肺に入り、一発は大腿部にあたる。すぐに地元の人々により、即製担架で坂根病院(大手川湊橋の東側、現浜見医院付近)へ運ばれたが、軍人優先で適切な手当を受けられず、二日後出血多量と弾丸の毒のために死亡。 二、戦後のこと 1、「初霜」の撤去 -関釜連絡鉛「昌慶丸」は昭和二十二年頃撤去されているが、「初霜」は、ずっと遅れる。 ○艦上の大砲の爆破 昭和二十一年頃、予告なしに実施。破片が獅子姫神社までとび、住民は驚いた。京都新聞の防人の詩二四八九(京都空襲一一一の「初霜」の写真では、砲身が上向きに写っているが、これは爆破以後のもので、それまでの写真は、横向き二門である。 ○船体引揚 昭和二十八年頃、艦の両脇に上陸用舟艇改造の浮きの役目をするものをワイヤーでくくり、サルベージ船も来て引揚げようとしたが、何しろ、艦は海底に突っ込んで止まったのだから不成功に終わった。仕方なく水中爆破をしたが、海底にめり込んだ部分は残ったままで、今でもその場所には網がひけない。 2、火薬、銃砲弾等の処理 ○米軍投下の機雷の処理 宮津湾は、海上保安庁によって昭和二十二年にほぼ終了しているが、日本海七港の安全宣言は昭和二十七年。 ○水上飛行機(フロートつき) 小天橋の浜に十機程しばらく置かれていた。 ○火薬・銃砲弾・刀剣類の処理 宮津港運に集め、昭和二十年十一月~二十一年二月頃、宮津湾の入口黒埼沖まで船で運んで棄てる。ところが、実際は、作業が早く終わるように、運ぶ道中も棄てながら行った。火薬(ニトログリセリソ)の袋が浮かんで、獅子の海岸に流れついたものがあり、これは甘みがあるので、少量をつけものに利用した人もいた。この廃棄物が、宮津湾での漁網のじゃまになり、その掃海のために舞鶴や小浜から数隻の舟に来てもらい「マンガン引き」(図参照)を実施した。(昭和三十年頃)それによって、何万発という銃砲弾が拾われたが、陸上と違って完全には掃海できていない。  ○戦前、「とり貝引」(方法は、前記マソガン引きの小型)は手作業できたが、砲弾がひっかかったり、更に昭和二十七年よりナギサン丸がニッケル鉱石(当時は今と違って岩石だった)を運ぶようになり、その荷移しの失敗で海に落ちた鉱石がひっかかるようになると、手作業で引き場げられなくなり、「ウインチ」(昭和三十年頃で約十五万円)を取付けねばならなくなった。最近は砲弾こそ揚がらなくなったが、銃弾はまだ時々「とり貝引き」にかかり、戦争のきずあとの深さを感じさせる。 〔おわりに〕 五十年前の宮津の戦争体験をふりかえり、「戦争は人命を粗末に扱い生活を破壊する、二度とくりかえしてはならない」とつくづく感じさせられた。特に強調したいことは、○海も空もアメリカに支配されていて、勝てるはずがない戦争を、日本帝国の支配者はぎりぎりまで続けたことに腹が立つ。一年早く終結しておれば、宮津空襲はもとより、沖縄占領も原爆投下も各地の空襲もなかった。 ○日本の海軍は、自分の艦を守るために戦ったが、宮津の住民を守ってくれなかった。それどころか、まきそえで、大勢の死傷者を出した。戦争とはそういうものである。 ○戦争は人間の気持を異常にする。遊びのように住民に銃爆撃を加えたアメリカ兵も、おそらく家庭ではふつうの人だったであるう。 ○「とり貝引き」に銃弾が揚がるように、戦争のきずあとは今でも宮津に残っている。 ◆この報告書を作る際、教えて頂いた方々及び参考にした資料 宮津市字万町 山田貞雄氏 同 漁師 坪倉典雄氏 他二名 同 矢原 尾浪憲雄氏 同 新浜 岩瀬英輔氏 同 難波野 古森敏夫氏 その他、丹後地方史研究友の会の会員の方「平和への願いをこめて」宮津戦争体験文集編集委編(一九七三年六月発刊〉 「宮津空襲の記録」宮高郷土研究クラブ編(一九七五年十二月) 「次代へおくる私達の戦争体験」加悦町郷土史研究会編(一九九五年八月) 「防人の詩 京都空襲」京都新聞連載(一九九五年九月) 「恒久の平和を念願して」宮与平民退教編(一九九五年九月) ※ できるだけ正確にと努力したつもりですが、何分五十年前のことですから、間違いや不充分さが多いと思います。お気付きの点がありましたらお教え頂きたいと思います。 |

《八雲のれきし》

| 空襲の想い出 半世紀も前のことなのに、色あせず今もいきいきとよみがえる思い出、それは昭和二十年夏のことである。- 南太平洋の日本軍占領地域はアメリカの強大な戦力によって次々に奪還され、昭和十九年七月、サイパン島が陥落してアメリカ空軍基地となると、日本の本土の各地は直接激しい空襲を受けるようになった。 硫黄島の陥落、日本の本土外の最後の拠点沖縄も陥落、ここに米軍の本土上陸は必至の情勢となっていた。 敗戦の色が日一日と濃くなって行く昭和二十年七月三十日、八雲村はいつに変らぬのどかな夏の朝を迎えた。この日は宮津の与謝地方事務所で、分与税の協議会が開催されることになっていた。当時、私は八雲村収入役奉職中であったので、出席のため朝の汽車(蒸気機関車)で宮津に向った。車内はいつもと同じ通勤通学の人々でかなりこんでいた。モーンと牛の鳴くような汽笛を長々と残して、列車は丹後由良駅を発車した。列車が徐々に速度をあげ始めた頃、突如として空襲警報発令のサイレンが鳴り響いた。警報発令は日常のこととなっていたので乗客にさほど動揺はみられなかった。私はふと窓ぎわの風景に眼をむけた。その時である。夏の緑につつまれた由良岳の裏手から、いきなりグラマン機の編隊が、列車目がけて急降下、機銃掃射を浴びせた。機銃の音と轟くグラマン機の爆音の中で乗客は無意識に先を争って座席の下にもぐり込み息をこらえた。列車は全速力で奈具のトンネルに避難した。車輪のきしむ音をトンネル内に響かせて列車は停止した。機関車の吐き出す黒煙が客車内に満ちる中で乗客一同はヤレヤレと座席の下から這い上った。ごくわずかの時間のように思われたが、車内はまさに戦場の様相であった。トンネル内の安全地帯で停車している間に車掌が巡回してきた。そして、「乗客の皆さんに申上げます。軍人と警防団員以外はすべて私の指示に従って下さい。車外へ出ることは絶対しないよう願います。」と非常に権限をもった言い方で通告した。 しばらくして空襲警報解除になり栗田駅に到着、またもや空襲警報発令、駅長は急速発車を指令した。列車は栗田トンネルに急行し難をのがれた。この時宮津駅周辺と宮津湾に停泊中の駆逐艦が爆撃されているとの情報が車内に伝わった。空襲時間はかなり長く感じられた。警報解除とともに宮津に入ってみると、情報の通り、駅のホームの建物と駅前の飲食店が焼失していた。宮津の町は急に戦場に変っていた。 当日の会議は与謝地方事務所の二階で行われた。地方分与税の会議中、二、三回空襲警報が発令され、その度に防空壕に避難をくり返しながら何とか会議は終り三々五々帰途についた。 さて、宮津駅にたどり着く途上、またしても警報発令・六機編隊のグラマン機が上宮津の奥、大江山方面から宮津に向けて来襲して来た。駅前には大規模な防空壕が設けてあったので急いで入り込んだ。中は立錐の余地もなくすし詰めであった。外は敵機の機銃掃射と駆逐艦との砲撃戦が始まった。すると突然一人の勇敢な男が外に飛び出して「敵機が落ちた。敵機が落ちた。」と手をたたいて中の者達を呼び出した。私は壕の入口近くにいたのでその方向に視線を向けると、敵機墜落の一瞬が目に入った。文珠の手前あたりの路上らしいという。間もなく空襲警報が解除されたので宮津駅に走り込んで列車運行状況を尋ねたが、列車が来る可能性はないとの回答であった。 しかたなく線路伝いに歩く以外にないと決めて歩きはじめた。栗田トンネルを抜ける頃、太陽はすでに西に傾いていた。この時またもやグラマン機の波状攻撃が始った。栗田湾に停泊している艦艇と舞鶴海軍航空隊(現在の栗田中学校、府立海洋高等学校の一帯)が敵機の攻撃目標と思われた。艦艇の高角砲と機銃の応戦である。一方航空隊の屋上にある機銃台からは敵機が急降下する度に勇敢に応戦する隊員の姿が手に取るように見える。更に手前の農道にも機銃陣地があって、何一つかくれるもののない所で雄々しく戦っている様子を見て、かつて自分が実戦に参加した当時を思いおこし、さすが軍人魂、立派なものだと期待を深めたものであった。私はその実戦の様子を国道(現在の旧道)の上の木陰で眺め敵機の去るのを待った。空襲が終り、あたりに静けさがただよいはじめたころ、勇ましく応戦していた隊員達に死傷者はなかったかと案じつつ栗田駅に入った。栗田駅には丸田出身の千阪行平さんが勤務されていたので汽車の状況を尋ねたが、やはり見通しがつかないとのことなので、同氏の助言を胸にまた線路伝いに歩いたのである。月の光に鈍く反射する二本の鉄路をたよりに注意深く歩いたのである。奈具トンネルの中は真暗である。どこでつまづくか、穴に落ちるか、汽車が通りはしないか、不安と危険が一ぱいで思うように足は進まない。栗田トンネルと奈具の栗田寄りのトンネルの二つは通り抜けたが、最後の由良寄りの(長尾山トンネル)はとても危険だと感じるようになっていた。国道にすべり降りようと思ったが、昼間見た様子から考えて容易に降りられるところではない。思案の上、「後には引けない」と決めて、一歩一歩、安全を確かめながら下り始めた。たよりにするのはかすかな月の光だけなのである。最後は三メートルもありそうなところから一足飛びに路上に飛んだ。我と我が心を励ましての決断だった。ようやく丹後由良駅に到着した。しばらく待つうちに灯火管制をした列車が入った。九死に一生を得た思いで、この列車で無事帰宅することが出来、家族の喜びに迎えられたのであった。 華々しく戦った舞鶴海軍航空隊将兵の栄光と武運を祈りながら寝についた…… 花散り星移りてあれから五十年……あゝ…… (加藤誠太 記) |

新人物往来社の『日本海軍軍艦総覧』に記事がある。沖縄や宮津の頃にはもう乗ってはおられなかったが、それ以前の海戦がわかる。

| 駆逐艦「雪風」で闘った日々 語る人・元「雪風」水雷長斎藤一好 … 駆逐艦「雪風」へ ミッドウェー海戦から瀬戸内海に帰投すると、転勤命令が釆まして、「お前は『雪風』乗組だ」って言うんです。ひょいと見ると、そこに「雪風」がいるんですよ。小さい艦です。「長門」は四万五千トンの大艦でしょ。それにくらべりやゃ、駆逐艦の「雪風」は二千トンの小艦です。それで少尉のポストといえば、通信士なんです。水雷長、砲術長、航海長、その下の通信士と序列が決まってるんです。ですから「通信士ですか」と確認したら、電話帳みたいな士官名簿をもってきて、 「(兵学校では)結構いい成績なんだなあ」なんていって、優遇してくれました。席順ですか、えーと、えーと、二番……。 ところで、駆逐艦「雪風」は、戦後伊藤正徳が『連合艦隊の栄光』のなかで、好運な駆逐艦と書いたために、有名になりましたが、そのころはそんなことは知らないから、駆逐艦なんて消耗品みたいなもの、「いよいよ死期が近いかなあ」なんて考えました。 それで最初に出くわしたのが、南太平洋海戦です。連合国側ではサンタクルーズ沖海戦と呼ばれていますが、ガダルカナル東方サンタクルーズ沖で、彼我の空母を含む大部隊の間で行われた海戦です。 「雪風」は僚艦「時津風」とともに、先遣隊としてヌデニ島の飛行艇母艦を攻撃せよという命令を受けて、湾内に突入したんですけど、幸か不幸か、敵の艦影を発見できず、反転して、本隊と合流、空母「瑞鶴」の護衛に当たったわけです。 昭和十七年十月二十六日、敵空母を含む大部隊と飛行機による艦隊襲撃が行われた。結局この海戦では、アメリカ側の空母三隻全部が使用不能に陥り、わが方は「翔鶴」「瑞鳳」が傷ついたものの、「瑞鶴」「飛鷹」の二隻は安泰。しかし、日没と燃料不足から追撃は中止になりました。 ガ島砲撃の「比叡」「霧島」を護衛に 「雪風」がトラック島に帰って間もなく、ガダルカナル島の飛行場を、戦艦の「比叡」「霧島」が砲撃することになりました。「雪風」はその護衛に加わったんです。われわれがそこへ行く以前に栗田中将率いる「金剛」「榛名」の二隻が十月十三日砲撃して飛行場を数日間、使用不能にしたという戦果があったんです。そのときのアメリカ軍の平電報を傍受したら、ものすごい恐慌を来たしてるんですね。 もう一回それをやろうということですね。私は中尉に昇進したばかりでした。 十一月十二日夜、スコールがあったために反転して、晴れ上がるのを待って、水道を再突入したんです。すると、敵は待っていたんですね。いきなり一斉射撃を加えてきました。狭い水道で、単艦対単艦の乱戦です。私は通信士だから、戦闘中は仕事がない。それで艦橋から見ていたんですけど、「比叡」がやられているんです。「雪風」は魚雷を射とうと思っても、敵味方入り乱れているから射てない。 それでも、この戦いはあっという間に終わりです。夜空に赤、黄、青の花火とまごう撃ち合いだったんですが……。あとは静寂です。「雪風」はその場を反転、僚艦の「夕立」が燃えているのをしり目に、北西に離脱しました。あとで開いたところでは、「夕立」 の乗員は他艦に救出されたということで、ほっとしたことを覚えています。 ところで、「雪風」の六六センチ測距儀を操っていた水兵長が、不幸にしてひとり、流れ弾に当たって、戦死していました。……それから夜明け、トラック島に向けて航行中の「雪風」に山本長官から「『雪風』は引き返して、航行不能になった『比叡』を護衛せよ」と電報が来るんです。われわれ一同愕然としました。 そこでまた反転して現場に着いたところが、他に駆逐艦が四隻いて、やれやれと思った。ところが、ガダルカナルの飛行場から、敵機が来襲してくるんです。彼らの狙いは「比叡」です。「比叡」は何回となく攻撃されました。ついには傾きはじめて、第十一戦隊司令部は「雪風」 に移乗して来ました。司令官もいっしょです。司令官は阿部弘毅中将で、兵学校時代の教頭です。「おお、斎藤君じゃないか。君はこんなところにいたんか」って、声をかけられました。 それで、「雪風」のマストに中将旗が掲げられたのです。それがデカいんです。「比叡」みたいな大艦のマストに掲げられるのとは、わけがちがう。そうしたら敵の飛行機がこっちに向かって来るんです。いきなり爆撃されるんです。至近弾の破片が艦橋に飛びこんできて、私の隣にいた水雷長、白戸敏造大尉の頭を直撃したんです。白戸さんは血を流して倒れました。私はばっと伏せたんです。 白戸大尉は兵学校五年先輩で、水雷学校高等科を出たベテランです。トラック島に帰投後、白戸大尉を第四野戦病院に送りました。のちに横須賀海軍病院に送られ、私がお見舞いに行ったときはお元気でしたが、不幸にして戦後亡くなりました。 それで、「雪風」の中将旗は降ろされました。「比叡」のほうは総員退去です。 「雪風」がトラック島に帰るとすぐ、艦長は水雷長の後任人事を海軍省に要請したんですが、折り返し電報が届いた。「あとサイトウ」っていうのです。なんと後任の水雷長は私なんです。 ガ島から撤退、陸兵を運ぶ 「雪風」はガダルカナル沖で至近弾を受けた際、カマ(汽罐)にひびが入ってました。そこで、トラックで工作艦「明石」の応急修理を受け、カマにバンドを巻いてもらったんです。その後、内地の呉工廠で精密検査を受けている間に、私は横須賀の水雷学校に派遣されて、水雷長としての講習を受けたんです。が、これがわずか一週間。その後は、就役したばかりの戦艦「武蔵」、巡洋艦「大淀」を呉からトラックまで護衛した。 トラックに着くやいなや、今度はラバウルです。艦長の管間良吉中佐が艦隊司令部で受けとってきた命令書が、「ケ」号作戦、ガダルカナル撤退作戦です。 命令書どおり、私たちはショートランドに行きました。そうしたら、駆逐艦が二十隻もいるんですよ。艦隊司令部もラバウルからショートランドに移動してきました。 昭和十八年二月一日、四日、七日の三回、私たちの「雪風」も撤退作戦に参加したわけです。そのときは往路も復路も空襲がありまして……。結果的にはガダルカナル島に上陸していた三万数千人のうち、生き残りの約一万二千人を救助しました。 私は舷側作業の指揮に当たっていましたが、舟艇から引き揚げられる飢餓とマラリアにうちひしがれた将兵の姿を見たとき、なんと残酷なことかと思いました。これが戦争なんだと。後日談になりますが、この作戦に参加した二十三隻の駆逐艦のうち、二十年八月の敗戦のとき、生き残っていたのはわずかに「雪風」のみでした。 ダンピール海峡の悲劇を目撃して 約半年に及んだガダルカナルの攻防戦が終わって、次に「雪風」が参加した作戦は、安達中将率いる第十八軍の司令部と第五十一師団主力を、ニューギニアに送り込む八十一号作戦でした。 忘れもしない昭和十八年三月三日の桃の節句の当日です。ラバウルからニューギニアのラエに向けて駆逐艦八隻に護衛された輸送船八隻が、ダンピール海峡にさしかかったとき、アメリカ、オーストラリア空軍の大空襲に遭遇しました。味方の直衛機は見当たりませんでしたね。そうなれば相手の飛行機はやりたい放題です。 輸送船は八隻すべてが沈没、駆逐艦も四隻が沈没」惨憺たる結果でした。あとで聞いたところでは、三千人以上が溺死、二千四百人が文字通り裸でラバウルに帰るという有様です。 このときの光景は一生忘れられませんね。輸送船が火災を起こして沈没していく姿を、私たちは手をこまねいて望見していただけなんですから。 それにつけても、作戦の企画者、第八艦隊の先任参謀神童徳大佐は許しがたいです。この作戦は、制空権がわが方になく、成功はおぼつかないのに、命令だから全滅覚悟でやってもらいたいと言ったそうです。しかも、のちの戦艦「大和」による沖縄特攻の計画者が彼なんです。 神大佐は八十一号作戦の失敗も不問に付されて、何ら責任を問われることなく、要職に栄転です。ついでにいえば、この悲劇について、大本営は何の発表もしないで終わりました。 「雪風」水雷長として唯一の魚雷戦 「雪風」はこのあと、コロンバンガラ沖夜戦に参加するんです。ソロモン諸島の離島やナウルなどの守備隊への物資の補給と援護に当たる。その一環として、コロンバンガラ島守備隊への物資を輸送する際に起こった夜戦なんです。 そして、この夜戦で、「雪風」水雷長として、後にも先にもただ一度の魚雷戦を経験しました。 ちょっと芝居がからた言い方をすれば、時は昭和十八年七月十二日、三三〇〇、月齢九・六、視界良好。この護衛部隊、「三日月」「神通」「雪風」「浜風」「清波」「夕暮」の順で進んでいったんです。「三日月」は軽巡「神通」の直衛、あとに続く「雪風」以下の駆逐艦四隻は、「雪風」の鳥居威美大佐の指揮下にありました。 私は艦橋の最も大きな双眼鏡の前に立っていて、敵の艦隊が白波を蹴立てて走って来るのを発見したのです。 私は即座に、目測による敵方位角、速力、距離をもとに、射角を計算しまして、射手に魚雷発射の用意を整えさせ、かたわらの島居司令に「早く射たせてください」と叫んだのです。 島居司令も、私の叫びにうながされて 「発射始め」の号令をかけてくれました。私は夢中です。眼鏡の真ん中に敵艦が映ったとき、「射て」の合図をしました。 魚雷が相次いで舷側を離れて、敵艦めがけて突進していきました。すると後続の駆逐艦からも一斉に魚雷が発射された。 われわれの駆逐艦は即座の回頭です。そのころ敵のレーダーの有効距離に入っていたんでしょう敵艦から一斉射撃が始まりました。 一方、ストップウオッチの魚雷到着予定時刻が来ました。……固唾を飲みましたよ。 敵の一斉射撃は「神通」に向けられまして、「神通」は火炎に包まれました。 すると、敵艦とおぼしきあたりから、三本の火柱があがりました。魚雷が命中したんです。艦内は大拍手です。とたんに相手の攻撃がパタッと止まりました。 私はさっそく戦況報告の電報を起案しました。「敵巡洋艦三隻撃沈」です。当時、駆逐艦から発射した九三式酸素魚雷は、一発で一隻撃沈は間違いなしといわれていましたから、三隻撃沈間違いなしと思ったんです。 戦後、アメリカ側の 『キング元帥報告書』というのが刊行されて、それを見ますと」 コロンバンガラ夜戦について、「巡洋艦セントルイス、及びホノルルは魚雷による損害を受け、駆逐艦グウィンは火災を起こして沈没した。またニュージーランド巡洋艦レアンダーは魚雷一本を受けた」とあります。結局、沈んだのは駆逐艦一隻だけで、あとの三隻は魚雷を受けても沈まずに浮いていたわけです。そうしますと、私は嘘の報告をしたことになりますね。 こうして私は、いくつかの作戦が終わって、一年八カ月の「雪風」勤務を解かれ、昭和十九年二月、広島大竹の潜水学校高等科の学生になった。 いまになって考えてみると、「雪風」という艦はたいへん好運な駆逐艦だといわれていますが、たしかにその通りではあるのですが、運だけじゃなかったと思いますね。艦長以下、乗員全員和気あいあいなところがありまして……。艦長の肝っ玉も据わっていましたしね。 しかし、最後に言いたいのは、今では私は、こんどの戦争は間違った戦争だったと考えており、そのような認識を持たず、漫然参戦したことを反省している次第ですから、私の体験談が単なる自慢話に受け止められるようだと、不本意なんですがね。 (文責・栃窪宏男) |

『語りつぐ京都の戦争と平和』

| 宮津湾周辺の軍事施設 一九三一(昭和六)年九月、日本軍は満州事変を起こして大陸侵略を開始し、三三年には国際連盟を脱退して国際的な孤立の道を歩み出します。また、三四年には、ワシントン海軍軍縮条約の廃棄を通告、三九年には、軍縮条約の下で「要港」へと格下げされていた舞鶴軍港に再び海軍鎮守府が復活することになります。このような情勢の中で、舞鶴軍港の軍備強化のために、その周辺の丹後地域に新たな軍事施設が設置されることになりました。 舞鶴海軍航空隊と第三十一海軍航空廠 森鴎外の小説『山椒大夫』で知られる白砂の丹後由良の海岸の西北には、波穏やかな栗田湾が続いています。一九三四 (昭和九)年、この静かな半農半漁の与謝郡栗田村(現・宮津市)の上司と中津の中間付近の海辺に、舞鶴要港部に所属し、水上機を主体とする海軍航空隊の設置が決まりました。埋め立て・造成工事は朝鮮人人夫二〇〇人を動員して始まり、翌年一一月に開隊式が行われました。現在、航空隊の兵舎が建ち並んでいた跡地は京都府立海洋高校となっています。 また、戦時中の四三(昭和一八)年には、ここから北東へ約二キロの栗田村小田宿野(現在の京都府立海洋センターの場所)に、第三十一海軍航空廠(舞鶴海軍航空廠)も設置されました。ここでは、木製の複葉水上機の製作や、その他の水上機の修理を行っていました。当時、航空廠の正門を入った所に飛行機組立工場が四棟あり、島陰へ抜ける所に兵器科や計器科の建物がありました。この付近の海岸には今も、水上機の発着用とみられるコンクリートで固めたスロープが残っており、漁船置き場などに利用されています。そのすぐ近くの山の崖面には、防空壕の跡と思われる大きなトンネルの入口が見えます。 戦後、航空廠の建物は解体されましたが、組み立て工場の一部は、一九五九年に建設された綾部市民センターの建物に転用されています。この建物は、建坪二四四九平方メートル、軒高一六・五メートル、棟高二五・五メートルという大きなものです。 舞鶴湾防備の新井崎砲台 舞鶴港を南東に望む、現在の与謝都伊根町付近も、舞鶴軍港防備の拠点と位置づけられていきました。 一九三四(昭和九)年、丹後半島の東端にそそり立つ新井崎で砲台の建設が始まりました。砲台には、大型の二一センチカノン砲四門が配備され、舞鶴湾、宮津湾、栗田湾、内浦湾といった若狭湾一帯の防備を担いました。 戦後、砲台は米軍によって破壊されましたが、現在でも瑠璃色の海を見下ろす畑地の中にコンクリートの砲座や倉庫跡を見ることができます。 伊根湾青島魚雷発射場 一九四三(昭和一八)年、戦局が悪化すると、伊根湾に浮かぶ青島に、舞鶴軍港防衛のための魚雷発射場が建設されました。発射場は、舞鶴を望む島の南側に設けられ、島の頂上には監視所が置かれて警備に当たりました。この発射場は結局一度も使用されないまま終戦を迎え、米軍によって爆破されましたが、島には今でも当時のコンクリートの突堤の跡が残っています。 峰山海軍飛行場の建設 日中戦争が泥沼化して行くころ、日本はソ連とも、ソ満国境の画定をめぐってノモンハン事件のような大規模な軍事衝突を引き起こしていました。ソ連との戦いになれば、日本海に面する重要拠点である舞鶴にはソ連軍の空襲も予想されますが、当時、舞鶴周辺には日本軍の飛行場は一つもありませんでした。宮津の栗田には海軍の水上機基地がありましたが、これは本格的な戦闘に対応できるものではありませんでした。そこで舞鶴港防衛を目的にして建設されたのが峰山海軍飛行場でした。 一九三九(昭和一四)年、中郡峰山町新町から河辺村(いずれも現・京丹後市)にまたがる地域の農地が買収され、工事が始まりました。工事は舞鶴海軍建築部(後、施設部)が担当し、大谷川の改修と南北約一キロ、東西約五〇〇メートルの規模の飛行場の敷地を造成する第一期工事が四一年に完成しました。続いて、長さ約一キロ(後に一・五キロに延長)、幅約八〇メートルの滑走路や、四棟の格納庫、誘導路などを建設する第二期工事が行われ、四四年頃にはほぼ完成しました。 現在の飛行場跡は、大部分が農地にもどっていて、当時を物語る遺構はほとんど残っていませんが、木造の第四格納庫は現存し、織物会社の倉庫として使われています。その北側の民家の敷地内に残るレンガ積みの上にコンクリートを塗った平屋の建物は、ドラム缶などを貯蔵する燃料庫でした。また、その北側の田んぼの中には、頑丈なコンクリート製の四角い構造物の残骸がみられますが、これは、火薬庫として使われたもので、米軍機の機銃掃射によって受けた傷痕が残っています。滑走路は、現在の国道三一二号線の東側に平行に走っていましたが、その東端は、現在、一直線の農道になっており、その上に立ってみると、かつての滑走路の雰囲気が感じられます。滑走路の両側には側溝がつくられていたようで、今もその名残とみられる一直線の水路が見られます。また、滑走路とクロスする形でつくられていた暗渠式の排水溝は現存し、コンクリートの蓋の上に海軍の碇のマークが入ったマンホールが一個残っています。 峰山海軍航空隊の創設 日本軍の劣勢が明らかとなっていた一九四四(昭和一九)年三月、不足する航空機パイロットを急速に養成するため、峰山海軍飛行場に、島根県の第二美保海軍航空隊の分遣隊が設置されました。当時は、基地の存在は軍事機密とされ、国鉄の列車が付近を通過する時には、窓に覆いがかけられたほどでした。 峰山分遣隊は、予科練を修了した練習生を訓練する部隊で、主に「赤トンボ」と通称される二枚翼の九三式陸上中間練習機が一〇〇機ほどそろえられ、全国各地から集まった延べ三〇〇〇人が厳しい訓練を受けました。 四五年に入ると、本来、練習部隊だった峰山分遣隊も、峰山海軍航空隊として独立し、隊員たちは 「特攻」要員として突入訓練を繰り返しました。訓練には、舞鶴湾上に浮かぶ艦船を目標にしたてましたが、性能の低い練習機が昼間にアメリカの艦船に特攻攻撃をかけるのは無理ということで、危険な夜間突入訓練が強行されました。そのため事故が頻発し、何人もの若者が戦場に飛び立つ前に命を落としました。 峰山海軍航空隊からは敗戦までに一一八人の兵士が特攻隊員に選ばれ、特攻機の発進基地であった鹿児島県鹿屋基地に向かいましたが、幸いなことに、出撃前に終戦を迎えることができました。 戦後の一九七三(昭和四八)年、峰山海軍航空隊の元隊員たちは、「峯空会」の第一回総会を大宮町で開き、七七年には、地元の人の協力を得て、元の飛行場の跡地(現・丹後織物工業組合の敷地)に「峯空園」という小さな公園が造成され、沢山の桜が植樹されました。そこに建立された記念塔には、飛行場跡地に残っていた海軍の錨のマークの入ったマンホールの蓋がデザインに使われています。 |

関連情報

CG動画

資料編の索引

| あ | い | う | え | お |

| か | き | く | け | こ |

| さ | し | す | せ | そ |

| た | ち | つ | て | と |

| な | に | ぬ | ね | の |

| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| ま | み | む | め | も |

| や | ゆ | よ | ||

| ら | り | る | れ | ろ |

| わ | ||||

市町別 |

市町別 |

|---|

| 市町別 |

『角川日本地名大辞典』

『京都府の地名』(平凡社)

『宮津市史』各巻

『丹後資料叢書』各巻

その他たくさん

Link Free

Copyright © 2009-2018 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com)

All Rights Reserved

(イラストはいいかげんなものです)

(イラストはいいかげんなものです)