|

熊野郡(くまのぐん)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

湯舟坂2号墳出土の環頭大刀 |

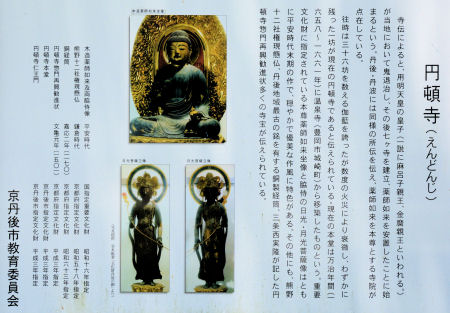

丹後国熊野郡の概要《熊野郡の概要》 平成16年の京丹後市の成立で消滅したが、それまであった丹後国5郡の中で最西端、旧久美浜町の地域である。藤原宮出土木簡に「熊野評私里」とみえるのが初出で、「和名抄」刊本には「久万乃」と訓じられる。 北は日本海に面し、沿岸部には丹後砂丘が広がる。全体に沈降している地なのか、北には日本海岸の三大砂洲の1つ小天橋によって内湾化した久美浜湾が入り込み、兜山や大明神岬などと相まって白砂青松の風光美を呈する。南部は山地で、中央に川上谷川、東に佐濃谷川、西に久美谷川の形成する沖積地がある。郡の西・南は但馬国に接して古来より交流が盛んであった。  〔先土器時代~古墳時代〕 約2万5千年以前とされる黒曜石の石器(布袋野)や約1万年前の有舌尖頭器(湊宮)が出土しているが、確実に集落が形成されたとされるのは縄文時代で、函石浜遺跡・浦明遺跡などは沿岸部古砂丘上に位置する古代集落跡で縄文中期~晩期の遺物を出土する。 両遺跡は次の弥生前期にまで継続して生活が営まれる。丹後で縄文晩期と弥生前期の土器が1遺跡の中で共伴するのは浦明遺跡のみ。  弥生式土器は九州遠賀川系のものなど西日本各地出土のものと同じで、北九州に始まる弥生文化を受け継いだものと考えられる。また勾玉の硬玉は日本には多く産しないので、大陸のものかもしれないとされ、王莽の貨泉が出土したところからも、大陸とのつながりが考えられる。 弥生中期から後期にかけては内陸部へと集落が広がり、川上谷・佐濃谷両河川の沖積地に遺跡が点在する。橋爪遺跡・須田遺跡、竹藤遺跡などがある。 中・後期を代表するのは橋爪遺跡で、中期の土器は畿内色の濃い文様をもち、後期は日本海側に特徴的な擬凹線文土器を主体としている。また山陽や因伯地方との交流を示す分銅形土製品も出土している。 古墳は現在200基余り確認されていて、丹後ではきわだって多い。 前方後円墳は島に茶臼山古墳、下流の甲山に甲山古墳、芦原に芦高神社古墳がある。前方後円墳が川上谷川流域に集まっていることから、4、5世紀における熊野郡の政治的中心はこの地域と考えられる。 6、7世紀頃の横穴式石室古墳は須田の伯耆谷に70-80基の古墳群があり、金銅装双龍環頭大刀←を出土した湯舟坂2号墳↓はよく知られている、対岸の新谷付近にも古墳群があり、川上摩須の伝承からも、熊野郡内の政治的中心地であったと思われる。  当郡の後期古墳の特徴の1つは陸路では行くことができないような海辺に群集墳が存在することで、蒲井・旭・大明神岬などの古墳群は、海にかかわってきた人々の古墳とされる。 〔飛鳥~平安〕 熊野郡は初め丹波国に属した、和銅6年(713)加佐・与佐・竹野・丹波の4郡とともに丹波国から割置され丹後国となった。 大宝令に基づく郡制施行により熊野郡が成立したが、それ以前の評(こおり)制の時代にすでに熊野評が存在していたことは、「熊野評私里」との藤原宮跡出土木簡によって明らかになっている。 「和名抄」は、郷名として、田村・佐濃・川上・海部・久美の5郷をあげる。 藤原宮跡出土木簡に「熊野評私里」。平城宮出土木簡に「丹後国熊野郡私部郷高屋□□大贄[ ]納一斗丘升」と記されるが、「私部郷」については未詳。平城宮跡からは田村郷の名を記した木簡も出ている。 郡衙所在地は不明。久美郷の「クミ」は郡名「クマ」に通ずるものかも知れない。 式内社には熊野郡11座(並小)がある。郡名を冠する熊野神社のほか、意布伎・伊豆志弥・矢田・丸田・売布・衆良・三嶋田・神谷・村岳・聞部の諸社。 古代の文化財は、国重文の木造薬師如来および両脇侍像3躯(円頓寺・平安期)が伝存する。  但馬海岸から若狭湾に至る海部族を支配したといわれる海部直の根拠地は熊野郡と伝え、海士に海部直の祖である建田背命およびその子武諸隅命・和田津見命を祀る矢田神社↓があり、海部直の子孫が代々祝として仕えたと伝えている。  時代が前後するが、開化記に「其の美知能宇志王、丹波の河上の摩須郎女を娶して」とあり、河上は熊野郡川上郷であるとされる。「丹後旧事記」の伝承によると河上摩須郎女は須田に居住した川上摩須の女で、摩須は美知能宇志王(将軍道主命)に服属し、伊豆志弥神社・丸田神社・矢田神社・三島田神社などを祀ったとされる。摩須郎女の生んだ日葉酢媛は垂仁天皇の皇后になり、川上摩須はこれを喜んで甲山の奥山に宝殿を建て伊奘册尊を祀り、これが熊野神社であるといわれる。 〔中世〕 長禄3年(1459)国富兵庫助帳写の「丹後国諸庄郷保総田数帳目録」で室町期の諸荘・郷・保・田数を知ることができる。 熊野郡の田数は632町4反44歩。内訳は元重保12町余、川上郷38町余、川上本荘107町余、川上新荘40町余、海士郷44町余、佐野郷25町余、佐野荘9町、佐野一色13町余、近末保10町余、友重保10町余、永富保16町余、為延・吉岡・竹藤三ケ保25町余、稲光保1町、為光保3町余、刑枝名(海士郷混入)8町余、鹿野荘30町余、円頓寺1町、万願寺1町、田村荘123町余、御品田46町余、久美荘62町余があるが、元重保・近末保・稲光保・為光保・刑技名は比定地不明である。 御料所が久美荘に41町余。八幡領が佐野一色。近末保・田村荘に39町余、長福寺領が川上本荘に26町余。また、丹後守護一色義直の守護代・延永左京亮直信が川上本荘に50町余、佐野四郎が元重保・海士郷・佐野郷に69町余、氏家遠江が川上郷・友重保・為延吉岡竹藤三ケ保・御品田に42町余、式部少輔が佐野郷・田村荘・御品田に41町余を領していた。 南北朝期には、元弘3年(1333)5月安芸国三入荘の熊谷氏が後醍醐天皇の綸旨を奉じて当郡に入り、、家荘で北条氏の属城を攻め、竹野郡・丹波郡・与謝郡に向かい都合11か所で城郭を攻め落としたという。 明徳3年(1392)山名氏に代わって一色氏が丹後国守護となった。永禄-天正頃の一色氏諸将地侍の居城は大向・久美浜・奥三谷・油地・坂井・海士・友重・畑・芦原・新谷・浦明・鹿野・三分・一分・竹藤・安養寺・佐野にあった。 戦国期には、明智氏・細川氏によって攻略され天正8年、丹後は織田信長によって細川藤孝に宛行われ、同9年検地の実施が命じられた。天正10年郡内の一色氏支配下の諸城は、細川藤孝の将松井康之のために落城し、松井康之は軍功により1万3千石を与えられて久美の館(久美浜城)に入った。久美浜城=松倉城は久美浜(一区)の西端、久美浜小学校の裏山にあって小字を古城山という。松井康之は南禅寺聴松院玄圃霊三を請じて常喜山宗雲寺を亡父の菩提寺とした。豊臣秀吉の鳥取城攻めや朝鮮に出兵した。関ヶ原の戦後は、細川氏とともに九州へ移り肥後八代3万石を与えられた。 中世の文化財としては国重文の本願寺本堂1棟(鎌倉期)↓が伝存する。  〔近世〕 慶長5年細川忠興は豊前中津へ転封となり、京極高知が丹後5郡12万3、200石を拝領した。慶長7年検地が実施されて丹後5郡で村数292・小村数106・高12万3.175石。熊野郡は村数41・小村数11・高l万5、546石余とされた。 元和8年に丹後は宮津藩・田辺藩・峰山藩の3藩に分かれ、熊野郡は全郡が宮津藩に属した。宮津藩は寛文6年京極氏除封以後は譜代大名の更迭が繰り返される、永井氏時代の延宝3年には全郡53村・1万5、546石余が、阿部氏時代の天和元年にも全郡53村・1万8、274石余が、奥平氏時代の宝永2年は27村・8、842石余および拝領後改出新田26石余が宮津藩に属した。そのほかの時期、そのほかの地域は幕府領に属した。 享保2年青山氏の宮津藩入部以降の宝暦13年~天保6年の間は、当郡のうち12村(海士・橋爪・油池・坂井・谷・芦原・平田・三分・一分・神崎・鹿野・葛野 )・7、105石余が但馬出石藩に属したことを除いて、全郡が幕府領に属して明治期に至る。 丹後国における幕府領は寛文6年には但馬国生野代官所管下で加佐郡波美村の陣屋に、延宝8年には与謝郡日置村の陣屋に、元禄10年には近江大津代官所管下で熊野郡湊宮村の船番所に支配されたが、正徳元年に京都代官所に移管され、享保2年には湊宮陣屋へ、あるいは享保2年波美村、同4年日置村を経て湊宮村へ移ったともいう。ついで享保20年代官海上弥兵衛のとき久美浜村に陣屋を建立して湊宮陣屋から引越したという。 宝暦9年には丹後5郡のうち126村・4万余石、7、277軒・3万2、449人、同13年には同じく107村・3万3、501石余、7、123軒・3万2、646人を支配した。また寛政11年には丹後分107村・3万3、500石余のほかに但馬分85村・1万9、017石余、美作吉野郡35村・1万293石余をあわせて合計227村。6万2、813石余を久美浜代官所が支配したという。 久美浜代官所管轄地の公租は、但馬は銀納、丹後は七分米納、三分銀納と定められていた。卸城米は各村々の郷倉から長柄・川崎・久美浜の津出倉に集められ、艀で旭港の千石船まで運ばれた。湊宮には小西・木下・五宝などの廻船業者がいて活躍した。 寛文年間宮津藩主京極氏のとき、年貢・御用金の取立てが厳しく、丸山村18軒の百姓が逃散したと伝える。また寛文4年は、郡内の庄屋・百姓代が二俣の奥山に会合し強訴の謀議を行った。この謀議は密告によって失敗し、主だった庄屋七人が捕らえられ、宮津に送られる途中の大内峠で打首になったと伝えられる。 天明4年の一揆は、佐野村幸左衛門が発頭で前年分の石代銀上納御免などを強訴した。代官所からは近国大名へ加勢を依頼し、豊岡藩から240人、峯山藩から160人、宮津藩から630人がかけつけ、騒動は6日に及んだという。  〔近代〕 慶応4年(1868)代官所は官軍出張所となり、四月には久美浜県が置かれ、久美浜・生野両代官所支配地、但馬・丹波に所在した元旗本の知行地を加え、丹後・但馬・丹波・播磨・美作の5ヵ国にわたる23万余石を管轄した。 明治4年(1871)12月久美浜県が廃止されて豊岡県が置かれ、同9年豊岡県が廃止され京都府の管轄となった。同22年町村制実施により、都内は旧53村を統合して、久美浜・久美谷・川上・海部・上佐濃・下佐濃・田・神野・湊の9村となった。同27年久美浜村が町制を施行。明治23年に制定された郡制が大正12年廃止され、同15年久美浜町に置かれていた郡役所が廃止された。 昭和26年久美谷村が、同30年川上村等5村が久美浜町に編入、同33年に佐渡村が編入され久美浜町となった。平成16年に京丹後市に編入された。(大刀宮考古館は以前の久美浜県庁舎の建物↓)  明治8年創立の天橋義塾を拠点にして同13年から丹後でも国会開設運動が展開されるが、そのときの国憲制定・国会開設の建白書に、熊野郡では稲葉市郎右衛門・奥田新之丞が記名している。この自由民権の高揚期に熊野郡では「同人会」・「同仁会」という団体を組織して活動していた。 災害は、大正14年5月23日の北但震災。倒壊家屋69戸、半壊および破損家屋無数、死者7名、重軽傷者多数という。昭和2年3月7日の北丹後地震は、死者6名、負傷者74、家屋の全半壊から破損までの集計は675戸(住家)、1330戸(非住家)。 大きな火事が発生しなかったため、先の北但地震の経験があったためとも言われるが死者は多くなかった、そういえば語弊があるかも知れないが、しかし隣郡などへ出稼ぎに出ていてそこで被災した者が意外に多く、その数は死者84名、重傷15名、軽傷23名にのぼっている。  地震の被害(久美浜町・大正14年) 同年5月23日の但馬震災により大きな被害をこうむった際の記録。 (『舞鶴・宮津・丹後の100年』より キャプションも) 熊野郡の主な歴史記録『京都府熊野郡誌』 〈 孝徳天皇大化二年始めて国郡の制を定め、郡を分ちて三等こし、四十里を大郡、三十里以下四里以上を中郡、三里を小郡となし、郡毎に郡司を置く。里は後の郷に同じく、五十戸を以て一里とす。蓋し戸口に依り郡の大小を定めしなり。其の後変遷あり、和銅六年諸国郡郷名は好字を著けしむ。醍醐天皇延喜式を撰せらるゝに及び、国郡名は二字を用ひ、且つ嘉名を採用せしめらる。これより郡名は二字に定まれり。 熊野は往古よりの名称にして、郡の総社たる熊野神社あり、共に郡名の起る所以なり。 熊野の名称につき考察するに、先づ出雲の熊野と紀伊の熊野より講究すらを要す。由来伊奘冊尊は出雲の熊野に神蹟を留め給ひ、御子素盞嗚尊の経綸せらるゝあり、素盞嗚尊の子五十猛命は、韓風より持来れる樹種を諸国に分布し、遂に紀伊国に止まり給ひし事は、古史の伝ふる處にして、出雲を起点とし丹後地方を経て近畿に出で、紀伊国に到りましゝ事を想察せらる。斯く出雲と紀伊との関係あり、神社の関係を考ふるも、神裔移住の蹟に徴し、子孫蕃衍の関係上其の祖神を奉齋せる事は明にして、伊奘冊尊を奉祀せる熊野神社の出雲と紀伊とに存せるも亦故なきにあらず、本郡の総社といひし熊野神社も、此の例に漏れざる處なり。さて熊野の名義に就いては諸種の異説あるを思ふ。 一、隅野といへるもの 熊野は隈野なり、クマは隈取の隈にて物に隔あり、裏の見え難きを言ひ、野とは広き地をいふ。 二、樹木の蓊鬱たるよりいへるもの 熊は隠るの意にて、隠るは樹木の繁茂せるをいひ、野は成すの約言にて、隠り成すの意よりいふ。 三、籠居の義となすもの 熊野は「こもりぬ」にて籠居の義なり、伊奘冊尊のかくりましゝよりの義なりといふ。 四、神蹟地の義となすもの クマは神なり、神稲をクマシネ神代をクマシロと訓するが如し。熊野は伊奘冊尊を初め、多くの神々の鎮ります霊地にして、野は広き地をいふ。 斯く諸説はあれど、神蹟地の義より起れる名称と見るを適当と考ふ。 (大日本地名辞書) 熊野郡 竹野の西なる小郡にして.地勢むしろ但馬に属すらものゝ如し。面積凡そ五方里一町八村に分つ、人口一葛八千、郡衙は久美浜に在り。 熊野郡和名抄久萬乃と註し、五郷に分つ、古書に見ゆる所なし、延喜式に初出するのみ。熊野の名は出雲の熊野神を比に移し祭れるより起る歟。 関連情報 |

資料編の索引

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『京都府熊野郡誌』 『久美浜町史』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||