|

「戦火の馬」の最後

舞鶴海軍工廠建造艦艇85隻の最後 |

今では大きな艦も作れる、南極観測船「白瀬Ⅱ」↑(12500トン)も当造船所の建造だが、舞鶴工廠(=舞廠↑)当時の建造艦艇は3500トンくらいが最大の小型艦ばかり85艦で駆逐艦や水雷艇などであった、戦艦「大和」「武蔵」などを浮かべる巨大要塞とすれば、舞廠の艦はちょうど最も苛酷な戦場を駆けた抜けた浮かべる軍馬のようなものであった。 今では大きな艦も作れる、南極観測船「白瀬Ⅱ」↑(12500トン)も当造船所の建造だが、舞鶴工廠(=舞廠↑)当時の建造艦艇は3500トンくらいが最大の小型艦ばかり85艦で駆逐艦や水雷艇などであった、戦艦「大和」「武蔵」などを浮かべる巨大要塞とすれば、舞廠の艦はちょうど最も苛酷な戦場を駆けた抜けた浮かべる軍馬のようなものであった。

(「白瀬Ⅱ」を白瀬矗が見たら驚くことであろう。明治45年の彼の探検船・開南丸は204トンの全長30メートル木造帆船の漁船で、18馬力の補助動力をつけた船であった。南極海など行くだけでも「白瀬Ⅱ」でも大変であるのに、ボロ船で乗り切るなどは奇跡のようなもの、北前船の船員であったころのウデであったという。命名は東郷平八郎。探検隊員は5名、犬28頭、これで南緯80度5分まで行った、全員無事帰還、犬は1頭も連れて帰れなかった。政府からカネは出ず、すべて寄付金であった)

先般の戦争では、農家などから挑発され海外の戦場へ向かった馬は100万頭くらいと言われる、自動車化した師団は3つほどしかなく、そのほかは第一次大戦のように馬に頼るものであった。しかし馬はまったくの消耗品の扱いで、人類愛すらもない連中に愛馬精神などあるはずもなく、兵士さえ食料弾薬がない軍で、しかも下層兵から順に餓死した軍隊であった、ガダルカナルでは敵のタマに当たって死んだ者約5千、餓死した者約1万5千、約1万のみが救出されたが全員が極度に衰弱し餓死寸前であった、「転進」などと言ってごまかしたが、戦争大好きなくせに戦争できる程度のアタマすらない、人の命などは屁以下としか考えていないアホばかりが日本軍部にも政府にも揃っていたことがよくわかる。 先般の戦争では、農家などから挑発され海外の戦場へ向かった馬は100万頭くらいと言われる、自動車化した師団は3つほどしかなく、そのほかは第一次大戦のように馬に頼るものであった。しかし馬はまったくの消耗品の扱いで、人類愛すらもない連中に愛馬精神などあるはずもなく、兵士さえ食料弾薬がない軍で、しかも下層兵から順に餓死した軍隊であった、ガダルカナルでは敵のタマに当たって死んだ者約5千、餓死した者約1万5千、約1万のみが救出されたが全員が極度に衰弱し餓死寸前であった、「転進」などと言ってごまかしたが、戦争大好きなくせに戦争できる程度のアタマすらない、人の命などは屁以下としか考えていないアホばかりが日本軍部にも政府にも揃っていたことがよくわかる。

戦後70年、今の世の政治屋どももまたも戦争したくてしたくてたまらぬ様子だが、その犠牲になる国民は次の生命判断を覚えておかれるといいかも、決して外れることはないという。 戦後70年、今の世の政治屋どももまたも戦争したくてしたくてたまらぬ様子だが、その犠牲になる国民は次の生命判断を覚えておかれるといいかも、決して外れることはないという。

立つことが出来る人間は…寿命30日間

身体を起こして座れる人間は…3週間

寝たっきり起きられない人間は…1週間

寝たまま小便するものは…3日間

もの言わなくなったものは…2日間

またたきもしなくなったもりは…明日

ワタシのオヤジもガダルカナル向けの船団の中にいた、呼ぶのも忌まわしいのか、フルネームで呼ばずにガダと呼んでいたが、さいわいにも船内でマラリアにかかり途中で下船となったのでこの運命にならなかった、しかし下ろされた「野戦病院」も名だけのもので、医者はおろか薬も食料もなく、ただ餓死を待つだけの所であった。この時はまだ戦争の初期だが、それでもそうであった、だから兵隊達は「病気」になっても「野戦病院」送りを嫌がった、「病院」から帰ってきた者がなく餓死するに決まっていたからである、ガンバルで部隊に置いておいてくれないかと懇願したという。オヤジは初期であり比島に下ろされたから助かった、まだ現地民の部落へ行けば食料が手に入った、タバコと交換して平和的に食糧が手に入れられたという。もう少し後になると対日感情悪化していて平和的には手に入らなかったことと思われる。「サルの肉」と呼ばれた実は戦友の肉体を喰うことになっていたかも知れない。

ガダへ行ったオヤジの戦友たちは一人も戻らなかった、「戦友会もないわいや、みんな死んでしもたで」。遺骨もほったらかしであった。

クソうるさく言うが今の日本の避難路もないままに原発再稼働という、アトサキ考えないアホ政治屋どもが戦争をすればこれを繰り返すことは必定。

(オヤジの体験でガダばかり私は書くが、ここはまだよい方であったかも知れない。ニューギニアでは14万8千もの兵士を送り込んだが、生還者は1万3千。実に13万5千もの戦没者を出している。補給などはもとより現地の地理すら知らない大本営が積極的攻勢無謀大暴走ムチャクチャ主義で送り込んだためで、その思いつきエエカッチョだけ作戦の戦没者は9割が餓死であったという。遺族などでは餓死などとは言わない、戦時栄養失調症とか病没とか言うのであるが、大本営語でなくわかりやすく言えば餓死ということである。兵隊が大量に餓死する、これが近代の軍隊であろうか。いかにクソな連中であったかがよくわかる。

補給無視の作戦として有名なインパール、インドを攻撃するとアホな妄想で動員された兵力30万、戦没者18万、帰還者12万という、退却路は「白骨街道」「靖国街道」と呼ばれ骨だけに痩せた戦没兵士が街道一面に転がっていたという、18万のうち8割程度が餓死(栄養失調による病没も含む)。米軍の飛び石作戦で取り残された南洋の島々、たとえばウェーク島の戦没者は陸軍921名、そのうち戦死87名、栄養失調による病死は834(90%)、海軍は710名、戦死204名、栄養失調死506名(7割)。50万の戦没者を出した比島、京都16師団がヌシのようしてにいた所で、ここで亡くなられたられたふるさとの若者は多い、米軍との死闘が繰り返された所なので、ここは戦死者の方が多いかと思えばそうではないようである、16師団は全員死んでいるのでわからないが、30師団では総員1万5千、戦死2500、生還3000であった、ということは残りの6割以上が餓死と推定され、戦死の2倍以上になる。戦友の肉をサルの肉として食ったという小説もある。中国でも同じ東史郎氏の手記などみても食料補給を受けたというハナシがない、現地挑発しかなかった、しかしすでに敵味方の部隊が荒らし回っているので食べ物はなかった。中国本土での戦没者は45万人、その戦死・戦傷・戦病死はおおむね5・5・90と言われ、戦病死となっているが、大半は栄養失調で体力消耗し風土病などにやられてしまうのである。中国もロシアと同じで広大な国土を生かして退却作戦をする、勝った勝ったなどと思って追って行けば補給線が伸びきってそれでなくとも頼りない補給はどうにもならなくなり、前線の兵士は餓死することになってしまう。要するにどの戦場もガダで「飢島」であった。その末裔どもの、ススメススメヘイタイススメにはユメ乗せられないよう願う。

舞鶴では「露助が黒パンしかくれなかった」と腹を立ててそうしたマネキンまで作って宣伝しているが、日本軍は兵士に黒パンすらくれはしなかった、その史実は知らないのか、それとも知っているが知らん顔なのか。どっちにしてもしっかりベンキョーされるとよろしかろう。)

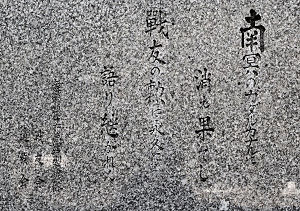

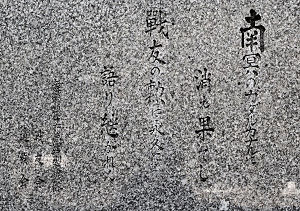

オヤジはトラック野郎だったので、兵站にいたと思うが、路もないガダへ何故に派遣されたのかは不明。このあたりで亡くなった兵士はオヤジの戦友だけではなく、舞鎮関係でも多い、その慰霊碑が舞鶴海軍墓地にある。写真は舞鎮第四海軍特別陸戦隊↑の碑で、「南冥のガダルカナルに消え果てし戦友の勲は永久に語り継がれん」とある碑文などによれば、この隊の973名がガダルカナルに派遣され、312名が戦没、その後生存者105名と遺族などでこの碑を建立したという。このほかにニューギニアに派遣された第二陸戦隊と、呉鎮と合同の第七陸戦隊の碑がある、この隊は南洋の島々に派遣されたとある。碑がある部隊ですべてなのかは資料がなく不明。大半は餓死したなどとは書かれてはいない、兵士は餓死し骨もいまだ拾ってもらってないのではなかろうか、それをカメラにピカピカと光りになって知らせているような、まことに無念な悲惨極まる話であって、それは秘密なのであろうか、日本とは実は近代国家とは呼べない。最悪にまで腐り果てた軍部や政府とそれにもかかわらずの彼らの勲功、ともに日本ある限りは永久に語り継がれるであろう。

日本軍は特に差別社会であって、別に軍隊だけではなくその母体の日本社会そのものがそうしたクソの社会なのだが、特に日本軍はそれが濃縮されていた、兵士の命は下へ行くほど軽く見られてムシケラと同等であった、ムシケラのように人を殺し、ムシケラのように殺される、それが日本軍であり、日本による戦争である、何もカッコなどは良くない、日本人の愚かさのキワミでしかなくド恥ずかしい限りである。そうした最下層の兵士よりさらに下の馬の糧秣などがあるはずもない、彼らは痩せて細り1頭とか数えないで1枚2枚と数えられていたとか、そして「1枚」とて帰国できた馬はない。路もないインパールでは荷を運ばせて用がすめば殺して喰うという作戦であったという。 日本軍は特に差別社会であって、別に軍隊だけではなくその母体の日本社会そのものがそうしたクソの社会なのだが、特に日本軍はそれが濃縮されていた、兵士の命は下へ行くほど軽く見られてムシケラと同等であった、ムシケラのように人を殺し、ムシケラのように殺される、それが日本軍であり、日本による戦争である、何もカッコなどは良くない、日本人の愚かさのキワミでしかなくド恥ずかしい限りである。そうした最下層の兵士よりさらに下の馬の糧秣などがあるはずもない、彼らは痩せて細り1頭とか数えないで1枚2枚と数えられていたとか、そして「1枚」とて帰国できた馬はない。路もないインパールでは荷を運ばせて用がすめば殺して喰うという作戦であったという。

さて「海の馬」はどうであったろうか。小さな「海の馬」も消耗品で、乗る辞令がでるとワシも死が迫ったと覚悟を決めたという。

『中舞鶴小学校百年誌』には、これらの艦艇を心血注いで建造した労働者の声がある。

〈 軍艦は戦争のために作られていたものである。いつかは戦争により沈めるか沈められる運命におかれていたにしろ数限りない尊い人命と多くの資材を浪費した戦争の空しさを老生は感ずるのである。 軍艦は戦争のために作られていたものである。いつかは戦争により沈めるか沈められる運命におかれていたにしろ数限りない尊い人命と多くの資材を浪費した戦争の空しさを老生は感ずるのである。  〉 〉

当ページは、そうした戦争のむなしさ、愚かさ、平和の尊さ、大切さを再認識じてもらえばと書いてみるもの。

舞廠の花形艦「秋月」型駆逐艦の「冬月」↓

舞廠建造の一番の大型艦と思われるもう舞廠最後の艦で、誰もが誇らしげに語る花形艦、駆逐艦らしからぬビリビリとシビレる姿をしている。軽巡「夕張」よりも大きく偵察米軍パイロットは巡洋艦と見誤ったという。「秋月」型の「冬月」↑。3500トン、33ノット。巨砲はなくスピードが命の艦で全力後進すると船尾では波が家ほどの高さも盛り上がり、後甲板上に滝のように流れ落ちたという。 舞廠建造の一番の大型艦と思われるもう舞廠最後の艦で、誰もが誇らしげに語る花形艦、駆逐艦らしからぬビリビリとシビレる姿をしている。軽巡「夕張」よりも大きく偵察米軍パイロットは巡洋艦と見誤ったという。「秋月」型の「冬月」↑。3500トン、33ノット。巨砲はなくスピードが命の艦で全力後進すると船尾では波が家ほどの高さも盛り上がり、後甲板上に滝のように流れ落ちたという。

昭和19.5.25竣工の空母護衛専門の大型防空(対潜)駆逐艦(10センチ2連高角砲×4は優秀なもので米パイロットからはアタッチアブルと怖れられた、しかしすぐ砲身はイカレた(寿命350発)というが重巡なみに4門を積んでいた、ほかに25ミリ機銃×4、魚雷など、カッコが重巡を彷彿させる)であったが、しかしその2年も前にミッドウェーでその護るべき空母機動部隊は壊滅していた、最初の艦が竣工した時は空母はまだ少しはいたが、サイパンへ米軍が上陸してくる時代であった。最後の艦になれば日本には空母も、航空機も搭乗員もうなかった。ヤマトダマシにゃテキはない。とカラ念仏を唱えるだけの時代であった。

「冬月」はまだしも幸運な艦であった、最後の戦歴は沖縄「大和」特攻にも参戦したが、生き延びて門司で終戦を迎えた。(高角砲は陸軍で言う高射砲のことで主に対空用だが、水平撃ちも出来て対艦用の砲でもあった)

同型艦は12隻あるが、舞廠製は4隻で、

「花月」は、昭19.12.26竣工。沖縄特攻「大和」を途中まで護送した、樹木で艦を覆い島かのような装いをして終戦を迎え、のち賠償艦として米に引き渡された。

「秋月」は、昭17.6.13竣工。19.10.25レイテ沖海戦で米潜の雷撃を受けてルソン島北東で沈没。敵潜の雷撃でないの見方もあり、原因はよくわからない。

「初月」は、昭17.12.29竣工。「秋月」と同じようにレイテ沖海戦で実によく戦い米海軍は、コイツは戦艦、少なくとも重巡だと思い違いするほどに1艦でよく奮戦したが、ルソン島北西で沈没した。

|

お探しの情報はほかのページにもあるかも知れません。ここから検索してください。サイト内超強力サーチエンジンをお試し下さい。 お探しの情報はほかのページにもあるかも知れません。ここから検索してください。サイト内超強力サーチエンジンをお試し下さい。

|

京都府舞鶴市余部下 京都府舞鶴市余部下

|

舞鶴海軍工廠の概要

舞鶴海軍工廠は、明治34年10月舞鶴鎮守府開庁と同時に工廠の前身である造船廠、兵器廠、需品庫等が開設された、次で明治36年11月6日海軍工廠条例発布とともに合併して舞鶴海軍工廠となったもの。主に駆逐艦、水雷艇など小型水上艦艇の建造、一般艦艇の修復及び水中兵器の製作を担当していた。 舞鶴海軍工廠は、明治34年10月舞鶴鎮守府開庁と同時に工廠の前身である造船廠、兵器廠、需品庫等が開設された、次で明治36年11月6日海軍工廠条例発布とともに合併して舞鶴海軍工廠となったもの。主に駆逐艦、水雷艇など小型水上艦艇の建造、一般艦艇の修復及び水中兵器の製作を担当していた。

大正11年7月ワシントン軍縮会議で舞鶴鎮守府は廃止され、大正12年4月鎮守府は要港部に切り換えられ、海軍工廠も工作部に格下げとなり、機構も大幅に縮少された。従来の造兵、造船、造機各部は課となり、外に総務、会計、医務の各課がおかれ、明治36年以来の需品庫と明治42年以来の兵器庫(いずれも今の「赤れんが倉庫群)は廃止された。

昭和6年9月満州事変、7年1月上海事変と続くなか、同11年9月ロンドン軍縮会議脱退など、国際情勢の変遷に伴って戦事体制を強めていき14年ぶりの、昭和11年7月海軍工作部は海軍工廠として復活した。昭和16年12月大平洋戦争突入により、繁忙極限に達し、工員の外に全国各地から徴用された工員、女子挺身隊、大戦末期には学業をなげうった動員学徒、と工廠従業員は最盛期には4万人を超したという。

舞廠は余部下だけでなく、倉谷(今の日赤病院などがある一画)に第二造兵部(機雷製作)、伊佐津河口(舞鶴運動公園の一帯)に艦材囲場(製材)、雁又(今はヘリ基地などがある)に機関実験部(艦艇用ボイラーの実験研究)などの概ね総務、会計、医務、造船、造機、造兵の各部と職工教習所の機構の下に主として駆逐艦、水雷艇(戦時になって海防艦、特攻兵器の製造を始める)の製造修理および砲熕、水雷、電気関係の諸兵器の製作に当ったてきた。 舞廠は余部下だけでなく、倉谷(今の日赤病院などがある一画)に第二造兵部(機雷製作)、伊佐津河口(舞鶴運動公園の一帯)に艦材囲場(製材)、雁又(今はヘリ基地などがある)に機関実験部(艦艇用ボイラーの実験研究)などの概ね総務、会計、医務、造船、造機、造兵の各部と職工教習所の機構の下に主として駆逐艦、水雷艇(戦時になって海防艦、特攻兵器の製造を始める)の製造修理および砲熕、水雷、電気関係の諸兵器の製作に当ったてきた。

従業員数では作業開始時の約130名が日露戦争2年目の明治38年には一躍前年の1000名から4800名に急増した。大正9年には7500名を算したがワシントン軍縮会議で要港部に格下げのため3000名が整理された。太平洋戦争突入とともに徴用工員の数は次第に数を増し戦局の悪化に従い中学生、女学生はおろか小学生の高学年生まで勤労学徒として軍需生産に投入され、乏しい資材と食糧難に堪え、施設の一部を疎開しながらも、只一途に建艦と特攻兵器の増産に励むさなかに昭和20年8月15日終戦を迎えるが、その半月前の7月29日と30日に舞廠は米軍機の空襲を受けた、29日は長崎原爆の模擬弾で死者84名、30日は空母から飛び立った艦載機によるもので死者83名とかいわれる、兵ばかりでなく工員や学徒動員の生徒などが犠牲になったが、軍機なのでいずれも公表の数字が正確かは不明である。

現在は舞廠の敷地や設備、技術などを引き継いだ、「ジャパンマリンユナイテッド」という民間の造船所になっていて、海自護衛艦や商船などの建造や修理などを行っている。 現在は舞廠の敷地や設備、技術などを引き継いだ、「ジャパンマリンユナイテッド」という民間の造船所になっていて、海自護衛艦や商船などの建造や修理などを行っている。

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|

舞鶴海軍工廠建造艦艇

一覧とその最後

舞廠は海戦の主力役者(戦艦や空母など)は建造していない、補助艦と呼ばれた小物の脇役ばかりだがちょっと面白いキャラという艦艇の建造が専門であった。軍艦は当時の超ハイテク技術の集大成であり、国策で進められ当時の日本社会組織の最先端の部分でもあった。機密機密の世界でもあり、今の原発みたいな性格もある、何もスンバラシイスンバラシイばかりではない、一歩道を誤れば世界終了の超ヤバイ所でもある、高い工業技術とともに高い平和と安全性が保障される社会制度が何重にも整備されていなくては、こうした物はキチガイに刃物を持たせることになる、舞廠はどうであっただろうか、のぞける穴から少しのぞいてみよう。

一番艦の進水 一番艦の進水

1「追風」(おいて)(3駆逐艦)380トン、29ノット、8センチ砲×6、45センチ単魚雷発射管×2など、明39.8.21竣工。最後は高知県沖で魚礁となったという。

日露戦争に備えて同型艦が32隻も作られたが、すべて戦争には間に合わなかった。神風型に分類される。舞廠ではそのうちの5艦が建造された。国産艦としているが英国ヤロー社製艦→のコピーで、俗に「英式」「380トン型」駆逐艦と呼ばれていた。

2「夕凪」(3駆)「追風」と同型。39.12.25竣工。こうした艦はだいたい20年で除籍となっている。除籍後にどうなったのかは不明。たぶん鉄くずか。

3「浦波」(3駆)「追風」と同型。41.10.2竣工。

「浦波」のボイラーは石炭・重油混焼型というもので、その混焼装置は舞廠製であった、他の工場でも試験的に装置を製作したというが、舞廠製が最優秀であった。以来この装置製造の担当工廠となりひいてはボイラーそのものの担当工廠となったという。近くでも雁又にボイラーの研究所があったが、そうした伝統によるものか。今もあるのか不明。

4「磯波」(3駆)「追風」と同型。42.4.2竣工。

5「綾波」(3駆)「追風」と同型。42.6.26竣工。

6「海風」(1駆逐艦)1150トン、33ノット、12センチ砲×2、8センチ砲×4、45センチ2連魚雷発射管×2など、明44.12.23竣工。

ナニもカモが画期的といわれた純国産駆逐艦。まずデカイ、従来の380トン型の3倍もありスピードがすごい、さらに備える火力もスゴく、380トン型の2倍はある。当時の世界最強最大クラスの駆逐艦であった、同型艦はカネがなく「山風」だけで、これは三菱長崎の後に戦艦「武蔵」を作った造船所が作るという、駆逐艦専門の舞廠はその名にかけて負けられじと大いに張り切ったという。

このスゴイスピードを生み出すのは20500馬力の蒸気タービンにしたためで、機関車のような、自動車のような従来の往復運動のレシプロ型ではなくロータリー車のようなものにしたのであった。ボイラーは8基あり、うち2基は海軍初の重油専焼缶であった。残念ながら初のタービン事故を起こしている。

7「桜」(2駆)600トン、12センチ砲×1、8センチ砲×4、45センチ2連発射管×2など。明治45.5.21竣工。「海風」と平行して建造されたセカンドカー的な「軽駆逐艦」の元祖ともされる、エンジンはレシプロ。「海風」のような「世界最強」がいつでも必ずしも必要となるわけではなく、こうした艦もまた必要であった。同型は「橘」のみで、いずれも舞廠で建造された。

8「橘」。「桜」と同型。明治45.6.23竣工。

さてこのあとはさっぱり仕事がなかったという。

9「第一測天丸」(敷設艦)420トン、12ノット、8センチ砲×1。大正2.3.15進水。機雷を敷設するための艦というか艇というか小さな船である。

10「戸島丸」上と同型艦。大正3.10.5進水。

11「黒島丸」上と同型艦。大正3.10.25進水。

12「楓」(2駆)665トン、30ノット、12センチ砲×1、8センチ砲×4、45センチ2連発射管×2など。大正4.3.25竣工。

日露戦争により砲熕(大砲)が海戦の勝負を決めるということが知られ、また弩級戦艦の登場で主に巨艦巨砲戦艦建造に力が注がれて、駆逐艦は後回しになっていたが、大正3年7月に発生した第一次大戦に参戦したことにより、臨時軍事費が認められ、それにより戦時下に急遽建造された老朽艦の代艦で、「樺」型といい10隻がいづれも工期5、6ヵ月で建造されたもの。舞廠は「楓」だけであった。「桜」型と同じだが、欧州まで行かなくてはならないため重油タンクを大きくし、ロ号艦本式重油専焼缶を初採用して缶を一つ減らした、1割ほどトン数は増えた。

13「葦崎丸」(敷設艦)420トン、12ノット、8センチ砲×1。大正4.10.6進水。

14「加徳丸」(敷設艦)上と同型。大正4.10.25進水。

15「樫」(2駆)835トン、31.5ノット、12センチ砲×3、45センチ3連発射管×2、大正6.3.31竣工。

16「桧」上と同型。大正6.3.31竣工。

前級の「楓」などの樺型が第一次世界大戦中に急造された艦型であったため、実は満足できるデキではなかった。そうしたことで最新技術を採用した大型・中型駆逐艦各4艦が作られた。大型艦は磯風型というが舞廠では1艦も建造されなかった。中型艦を桃型といい、舞廠では「樫」「桧」の2艦が建造された。「樫」と「桃」は純国産のタービンを初めて搭載したものであった。また魚雷発射管に3連装発射管を初めて装備した。艦尾波が大きく立たなため夜戦に有利と言われていたという。

17「片島丸」(敷設艦)420トン、12ノット、8センチ砲×1、大正6.2.1進水。

18「円島丸」(敷設艦)上と同型艦。大正6.3.1進水。

19「7番艦」大正6.7.17竣工。

20「8番艦」大正6.9.3竣工

この艦は「楓」型だが、大正6年フランス政府の発注で全国で12隻が作られた。舞廠では7、8番艦を担当した。アラブ級駆逐艦と呼ばれフランス海軍で運用された。

21「谷風」(1駆)1300トン、37.5ノット、12センチ砲×3、53センチ2連発射管×3、大正8.1.30竣工。

舞廠の過去最大最速の艦であるだけでなく、いろいろエポックを切り開いた艦で、2基の主タービンは計34000馬力で海軍初のオールギャード(減速装置)、4基のボイラーはすべて重油専焼缶であった。「江風」(かわかぜ)(二代目)型で、この型は「谷風」と「江風」(横廠)だけであった。

後には主力艦のすべてに用いられたギャードタービンだが事故が多い、ただ「谷風」だけは事故がなかったという。こうした最新技術品はもとは輸入もので、他国から買ってそれを据え付けていたものだが、それではイザの時に手に入らないかも知れない、自国で作りたいと国産化されていくが、舞廠は新参者、製造は不慣れで未熟とよく自覚しておそるおそる慎重に慎重に作業をした結果といわれている。ナニでも同じで仕事に慣れてしまい、たるんで緊張心を失い横着心を起こし日々の注意深い点検も努力もしなくなると事故になる。世の中、ほぼだいたいはこんな何十年もたるみきったのばかりで、ヤバイという自覚さえなく事故なんかあるはずがない、絶対安全ですといい、自らがそう信じている、そんな連中で動いている、恐ろしい話である。

22「榎」(2駆)850トン、31.5ノット、12センチ砲×3、45センチ3連発射管×2、大正7.4.29竣工。

楢型と呼ばれ6艦作られたが、舞廠では「榎」だけであった。地中海派遣駆逐艦補充のため臨時軍事費で建造された。前型の桃型と同型であるが、桃型の使用実績から船体の各部を補強するなど若干の変更が加えられて15トンふえている。

23「江の島丸」(敷設艦)420トン、12ノット、8センチ砲×1、大正7.9.25進水。

24「峯風」(1駆)1345トン、39ノット、12センチ砲×4、53センチ2連発射管×3、大正9.5.29竣工。昭和19.2潜水艦から雷撃を受けて台湾沖で沈没。

25「時津風」上と同型。大正9.2.17竣工。昭和10除籍。

26「沖風」上と同型。大正9.8.17竣工。昭和18.1潜水艦からの雷撃を受けて千葉県沖で沈没。

27「島風」上と同型。大正9.11.15竣工。昭和18.1潜水艦からの雷撃を受けてニューギニア沖で沈没。

28「灘風」上と同型。大正9.9.30竣工。昭和20.7英潜水艦からの雷撃を受けてジャワ沖で沈没。

29「汐風」上と同型。大正10.7.29竣工。昭和19回天搭載艦に改造。無事に終戦を迎えた。

30「太刀風」上と同型。大正10.12.5竣工。昭和19.2艦載機攻撃によりトラック島沖で沈没。

31「帆風」上と同型。大正10.12.22竣工。昭和19.7潜水艦からの雷撃を受けてセレベス島沖で沈没。

32「野風」上と同型。大正11.3.31竣工。昭和20.7潜水艦からの雷撃を受けて東シナ海で沈没。

33「沼風」上と同型。大正11.7.24竣工。昭和18.12潜水艦からの雷撃を受けて沖縄沖で沈没。

34「波風」上と同型。大正11.11.11竣工。昭和19回天搭載艦に改造。戦後賠償艦として中華民国に引き渡された。

この当時に建造された艦は第二次大戦に参戦して、もう老朽艦であったので、後方での船団護衛任務や、空母部隊の随伴艦として訓練時の事故救難任務に当たっていたが、大半は悲惨な最後を迎えることになった。

駆逐艦は奇襲に最適の先訓に基づいて「艦隊駆逐艦」思想が芽生え、その強化のための「谷風」改良型で、さらに凌波性、運動性を与え、兵装も強化したもので、一等駆逐艦「峯風」型12隻と二等駆逐艦「樅」型21隻を建造した。「峯風」型は舞廠が7隻「峯風」「沖風」「島風」「灘風」「汐風」「太刀風」、三菱長崎が5隻を建造、後に「峯風」型にさらに改良を重ねた「峯風改」型の「野風」「沼風」「波風」これはすべて舞廠で建造された。「樅」型は1隻も作っていない。

「峯風」型は「谷風」型に比べると主砲が1門増えている、エンジン出力は13%強化されて39ノット、「島風」は40ノットを上回った、しかしタービン動翼の事故が多かったという。

舞廠、工作部に格下げ 舞廠、工作部に格下げ

海軍トップはまともにワシントン条約の精神を遵守しようと、自ら身を切った。このあたりが「海軍はちがう」と高評価を受け、いまも一部国民の憧憬を集めている由縁ではなかろうか。これに引っ張られ陸軍も4個師団の軍縮をしている、将校下士官らの兵員34000余と、軍馬6000が整理されたという。チットも身を切らないすくなくとも今のほとんどの政治屋や役人どもクズどもよりははるかにエライ。防衛費を年々増加させながら「積極的平和主義」など言うのは子どもでも笑いこける詭弁の大ウソである、これは積極的戦争主義である。本当に平和主義ならまずは自国の軍事費を大幅に減らして、自衛隊の船も半分は廃船として戦争への相互のエスカレート風潮をまず自国からビシと止めることである。ワシとこでは軍事費を半分にしたアメリカよオマエも在日基地を半減以下にしてくれ、袖志のレーダーも持って帰れ、外交はすべてオープンにするクソ官僚による秘密外交はしない、国民に隠すような国家の大事などはありません、憲法の平和条項や歴史認識は変える気はまったくありません、そうしたことをするのなら平和主義と言ってもよいだろう、その反対ばかりをしていて何が平和主義か。エエトシこいていて平和とは何かも知らないのか。

「大正十一年二月六日、ワシントン会議で海軍軍備制限条約の調印を終わったが、制限外の一万トン以下の巡洋艦、駆逐艦等補助艦の建造に力を注ぐ形を変えた海軍拡張は、なお継続されるとの風評があり、舞鶴海軍工廠は従来以上に繁忙となるとさえみなされ、この年の前半を舞鶴海軍と住民は平静のうちに過ごした。ところが同年七月三日、海軍省発表によってこれら一切の期待と希望は絶たれた。海軍省はワシントン条約に基づく日本海軍軍備制限計画を立て、その具体的な実施方策を発表したのである。すなわち、日本海軍はワシントン条約の規定を厳守し、補助艦艇についても条約の精神にそって縮小するというのである。さらに、条約批准書交換終了後は、軍備制限の実施、経費節減のため「舞鶴軍港を廃して要港部とする」ことをも公表した。」と市史は記している。

続いて「補助艦は増大せず 我海軍の新計画(海軍省発表)

日本海軍は華府会議に於ける海軍条約にある巡洋艦以下補助艦艇の制限に関する不備に乗じ間隙を潜りて会議の平和的精神が容認せざる施設をなさんとするの意思毛頭なし即ち主力艦、航空母艦等華府会議に於て制限を設けられたる諸艦種に対し厳に規定を恰守すべきは勿論補助艦艇の建造に於ても飽く迄条約の精神に副はん事を期するものなり…

軍備制限実施、経費節減の為め条約批准交換を了せば舞鶴軍港を廃して要港部とし旅順要港部を廃し防備隊を置き又主力艦を廃し其他に依る過剰人員は士官以下下士官補を合し約一万二千人となる見込なり」の報道を引用している。

舞鎮は大正12年3.31廃庁式を行った。鎮守府時代の人事部、経理部、建築部、監獄、海兵団が廃止され、工廠、港務部、病院等は現施設を縮小して存続することになった。

さすがに高邁な精神を持つ尊敬に値する海軍であった。趣旨まことに立派であったが、困ったのはメシの種を縮小される下々やそうした精神もあることすら理解もできないドクズどもであった。

大正12年4月1日より舞廠も、海軍工作部となり、機構も大幅に縮小された。従来の造兵、造船、造機各部は課となり、外に総務、会計、医務の各課が置かれ、明治36年以来の需品庫と同42年以来の兵器庫は廃止された。しかし、造船施設や能力の縮小はほとんどなかった。それは、海軍当局としては鎮守府廃止により制度的に工廠は存続出来なくなるが、これを全面的に解体してしまうと、駆逐艦や小艦艇の建造修理に支障を来たすので、従来の工廠に比べると約二分の一に工事量を維持させる、という中間変則的な改組にとどめることにしたものという。工作部時代は昭和11年7月1日の舞廠復活まで続く。

米騒動と職工大幅整理 米騒動と職工大幅整理

大正7.8.13は舞鶴でも米騒動があった、工廠から残業を追えて退社してきた職工たちに米価が上がったことが伝えられた、それはムチャだと約1000名が騒ぎはじめ、周辺からも人が集まり約3000人の騒動が発生した。舞鶴の現代史が舞廠から始まった暗い夜明けであろう時代であった。

また大正10.11締結のワシントン軍縮条約により舞鎮籍の5隻の戦艦「三笠」「香取」「鹿島」「安芸」「薩摩」の廃棄解体。いずれも日露戦争当時の艦で惜しくはないが、職工たちはみなオイオイと泣きながら作業に当たったという。「三笠」は記念艦として保存された。新造駆逐艦は年3隻くらいのペースであったが、1隻となった。

舞廠は京都府下最大の軍需工場で、当時7000名超の従業員がいたとされるが、労組としては大正4年結成の「友愛会」(1200名)があったが、これは労働貴族と資本家の上のニセ組織で下々の職工組織ではないが、よその一部では労組的な動きもしたので、その切り崩しのための「工友会」が作られたりその他いろいろな「懇談会」「修行団」なども作られてはいた。またILOへ送る労働者代表が必要で政府が作った御用組合(舞鶴共立会)があったが、まともに反対などできる労働者組織はまったくなく、会社都合による一方的大量首キリと賃下げとなり、自己防衛する組織を持たない職工たちは泣き泣き散っていくより道はなかった。

自分も護ることもできない者がいくらいたとしてもそれで本当に国を護れるのだろうか、隊員たちが自衛する組織を持たない自衛隊のようなものかも知れない。警察にしてもそうだが、自分も護れない組織が、一体ドナタを護りますのやら、ニセモノでなかろうかと疑われるのは避けられまい。こうした特別なというか「権力の犬」の労働者は別としても日本の労働組織率は20%以下、しかも「友愛会」「工友会」的なものがほとんどではなかろうか。日本は誰の国であろう、資本家と労働貴族のみの天国と見る以外にはなかろうか。労組だけでなくごく一部を除くと政党もマスコミもまずそうしたものである。「日本の防衛力強化を、それで日本を守ろう」などという宣伝には乗せられないようにしていただきたい、自分の生活を守るための自分の組織も持たない国民が何で国を守れるだろうか、まずは自分の生活を守り向上させるための組織に加わるなり、なければ作ってくれないか。国のことはその先のハナシである。

従業員数は大正9年の約7400名がピークで、大正15年には3400名となった。

35「春風」(1駆)1400トン、37.25ノット、12センチ砲×4、53センチ2連発射管×3、大正12.5.31竣工。昭和19年11月に、潜水艦の雷撃により艦尾を亡失、応急修理の上日本に回航し、戦後まで現存した。終戦時は艦尾を失った状態で残存。のち船体の一部は丹後半島竹野港の防波堤に転用された。「春風」は、開戦から地味な船団護衛に従事し、終戦時には傷つきながらも最後まで軍艦旗を翻していた名誉の艦であったとして、戦後海自の最初の国産護衛艦の名に引き継がれて「はるかぜ」となっている。

36「松風」上と同型。大正13.4.5竣工。昭和17年のバタビア沖海戦で、米軍の巡洋艦2隻と駆逐艦4隻を撃沈するという快挙を成し遂げた。昭和19年6月、小笠原諸島父島沖で、潜水艦の雷撃をうけ沈没。

37「旗風」上と同型。大正13.8.30竣工。昭和20年1月米軍機の攻撃により台湾高雄にて沈没。

38「如月」(1駆)1445トン、37.25ノット、12センチ砲×4、61センチ3連発射管×2、大正14.12.21竣工。昭和16年12月ウェーク島ピーコック岬沖で米軍機の攻撃により爆沈した。

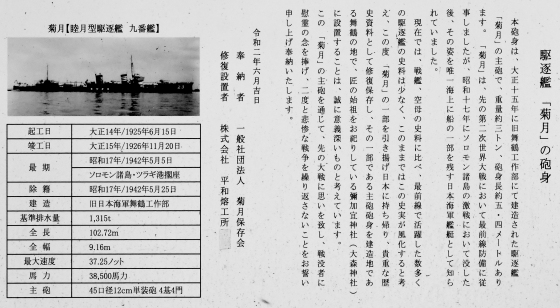

39「菊月」上と同型。大正15.11.20竣工。昭和17年5月の珊瑚海海戦の前哨戦で航空機からの魚雷を受けて擱座、今もフロリダ島(ジェラスール島)(ガダルカナル島の北方の鉄底海峡を挟んだ対岸の島)のトウキョウ・ベイと呼ばれる湾内に座礁した状態で残っている。遺骨も拾っていないくらいだから、こうした武器や危険な弾薬などもほったらかし、戦後70年すぎてもそうした状態という。まともな国だろうか。外国で戦争できる国にしたいなら、それよりもこうした問題に真剣に取り組めよ。

グーグルマップの衛星写真で「菊月」の姿を見ることができる。 「駆逐艦菊月」 「駆逐艦菊月」

菊月の第三砲台を故郷舞鶴へ持ち帰ろうという団体もある。 「菊月保存会」 「菊月保存会」

12センチ単装砲の朽ちた砲塔と砲身がまだ残っているようである。61センチ3連装魚雷発射管のほうが興味あるが、それは朽ちたか。

前型の「峯風」型とほぼ同じだが、少し速度が遅い神風型(二代目)駆逐艦9隻と睦月型駆逐艦12隻が建造され、舞廠では「春風」「松風」「旗風」の3隻の神風型と、「如月」「菊月」の睦月型が建造された。いくつかの艦では「艦本式」と呼ばれる艦政本部開発のタービンが用いられ、これ以後はすべて艦本式を採用するようになった。睦月型は駆逐艦としては初の61センチになった。

2020年6月。菊月の砲身が弥加宜神社(舞鶴市)に奉納された。

駆逐艦「菊月」の砲身

本砲身は、大正十五年に旧舞鶴工作部にて建造された駆逐艦「菊月」の主砲で、重量約三トン、砲身長約五・四メートルあります。「菊月」は、先の第二次世界大戦において最前線防備に従事しましたが、昭和十七年にソロモン諸島の激戦において没した後、その姿を唯一海上に船の一部を残す日本海軍艦艇として知られていました。

現在では、戦艦、空母の史料に比べ、最前線で活躍した数多くの駆逐艦の史料は少なく、このままではこの史実が風化すると考え、この度「菊月」の一部を引き揚げ日本に持ち帰り、貴重な歴史資料として修復保存し、その一部である主砲砲身を建造地である舞鶴の地で、匠の始祖をお祀りしている彌加宜神社(大森神社)に設置することは、誠に意義深いものと考えています。

この「菊月」の主砲を通じて、先の大戦に思いを致し、戦没者に慰霊の念を捧げ、二度と悲惨な戦争を繰り返さないことをお誓い申し上げ奉納いたします。

令和二年六月吉日

奉 納 者 一般社団法人 菊月保存会

修復設置者 株式会社 平和熔工所

まだ若いのに立派な文章で、舞鶴人としてはマッサオで恥ずかしいの限りである。舞鶴人が第一にやらねばならないような事業をやって下さって感謝申し上げる。案内板は薄い板なので何か朽ちない物にしてこの文章も保存したいものである。

『京都新聞』(20200628)

*南太平洋に沈む旧海軍艦 建造の地へ* *「菊月」砲身 舞鶴に奉納*

*保存会引き揚げ大森神社に 平和の祈り込め*

太平洋戦争でソロモン諸島沖に沈んだ旧海軍の駆逐艦「菊月」の砲身が27日、舞鶴市森の大森神社に奉納された。砲身は一般社団法人「菊月保存会」(千葉県)が現地で引き揚げ、建造の地・舞鶴市で修復保存していた。戦争や舞鶴の歴史を物語る貴重な資料が、平和への祈りを込めて古里の神社の境内に設置された。

菊月は1926(大正15)年に舞鶴海軍工作部で建造され、42年にソロモン諸島沖で米軍の攻撃を受けた。現地では現在も、海上に船の一部が出た姿を見ることができる。

戦争の史実を伝えるため、同保存会が現地や関係機関の許可を得て2017年に重さ約3トン、長さ5・4メートルの砲身を海中から引き揚げ、舞鶴市に運搬。市内の工場でさびの除去や塗装を施し、設置場所を探していた。

大森神社は正式には弥加宜神社といい、金工鍛冶の神「天之御影命」を祭る。境内には日露戦争で活躍した軍艦「春日」の砲身を旧海軍が奉納していたが、太平洋戦争中の金属供出で無くなったという。台座の基礎が残されており、同神社は以前から備え付ける砲身を探していた。

田中国雄宮司(78)は 「舞鶴の匠が精魂込めて造った砲身が帰ってきた、奇跡のような出来事。神社は鉄の神様を祭り、舞鶴では海軍の艦船が造られてきた。まちの歴史に思いをはせてほしい」と話す。

この日、境内に菊月の砲身が運び込まれて台座に設置され、神事が営まれた。祖父が特攻隊員だった同保存会代表理事の会社員佐瀬賢太郎さん(22)=千葉県=は「いろいろな人のご支援で奉納ができて感無量。砲身は素晴らしい技術の産業遺産であるとともに、戦争を物語る貴重な資料。戦争があったことを忘れず、砲身が平和の象徴になってほしい」と願った。

二等駆逐艦は前型「樅」型に続いて900トンの「若竹」型を8隻建造したが舞廠では1隻も作っていない。

40「吹雪」(1駆)(特型)1980トン、38ノット、12.7センチ2連砲×3、61センチ3連発射管×3、昭和3.8.10竣工。

昭和17.10のサボ島沖海戦で砲撃を受けて沈没した。

41「初雪」上と同型。昭和4.3.30竣工。昭和18.7ニューギニアのブインで輸送物を揚陸中に米軍機の爆撃を受け沈没。

42「敷波」上と同型。昭和4.12.24竣工。昭和19.9、船団護衛して内地に向かう途中、海南島沖で潜水艦の雷撃を受け沈没。

43「夕霧」上と同型。昭和5.12.3竣工。昭和18.11、セント・ジョージ岬沖で米駆逐艦部隊と交戦し沈没。

44「漣」上と同型。昭和7.5.19竣工。昭和19.1ヤップ島沖で潜水艦の雷撃を受け沈没した。

45「響」上の同型改。昭和8.3.31竣工。幸いにも終戦まで生き延びて新潟港で防空砲台となっていたが、復員輸送にたずさわった後、賠償艦としてソ連に引き渡された。

ワシントン軍縮条約は大正11年発効になるが、これは主力艦を制限したもので、「訓練に制限はない」と強烈な艦隊訓練にツッコメーと、味方艦に突っ込むことになる、昭和2.8には「三保ケ関事故」が起きた。猛訓練中に島根県美保ヶ関沖で軽巡と駆逐艦の二重衝突事故で、暗夜の水雷部隊の高速集訓練において、軽巡「神通」が駆逐艦「蕨」と衝突、「蕨」は船体切断で沈没、「神通」も艦首に大損傷。その直後、後続する軽巡「那珂」が駆逐艦「葦」に衝突、「葦」は艦尾を切断、「那珂」も艦首を損傷した。これら損傷艦が修理のため舞廠に曳航されてきた。 ワシントン軍縮条約は大正11年発効になるが、これは主力艦を制限したもので、「訓練に制限はない」と強烈な艦隊訓練にツッコメーと、味方艦に突っ込むことになる、昭和2.8には「三保ケ関事故」が起きた。猛訓練中に島根県美保ヶ関沖で軽巡と駆逐艦の二重衝突事故で、暗夜の水雷部隊の高速集訓練において、軽巡「神通」が駆逐艦「蕨」と衝突、「蕨」は船体切断で沈没、「神通」も艦首に大損傷。その直後、後続する軽巡「那珂」が駆逐艦「葦」に衝突、「葦」は艦尾を切断、「那珂」も艦首を損傷した。これら損傷艦が修理のため舞廠に曳航されてきた。

条約では戦艦や空母は制限を受けたが、巡洋艦はトン数と搭載砲の制限で保有トン数に関しては合意がなく、1万トン以下の空母は制限外、駆逐艦は備砲は5インチ以下と決まったのみ、その他艦艇に関しては備砲8インチ・排水量1万トン・速力20ノット以下と決定したものであった。

主力艦は5・5・3なので、その足らずの2を補おうと、制限外に置かれた軽巡や駆逐艦にねらいを定めて抜け道をさぐり大幅な強化が進められることになる。条約の精神を遵守し世界平和に向けて進もうなどという高邁な姿勢はなく、軍縮の名の元で軍拡も進む、日本ばかりではないが、日本もとてもではないが平和に向けて国際社会で努力したと言えたりはしない、国家という巨大なものがヘンな方向へ暴走し始めるとそれを止めることは至難のことである。国民の全員が必死になって止めないともう止まらない、誰かが止めてくれるやろ、などと甘いことは考えてもらっては破滅である。平和憲法があるから大丈夫などというのは甘い話で、平和憲法下で、国民の監視の弱まるスキをついてまもなく一内閣の勝手な判断で「自衛のために、情勢の現実に合わせて」核装備すら始まることになる。

駆逐艦は制限外と「理解」して格別の強化がはかられた。「特型」と呼ばれる、ついさっきまでいた護衛艦などにも似た、ワタシなどには軍艦というものはこうしたものとアタマにあるなじみのイメージのカッコになってきた。「特型」というのは「在来の駆逐艦に比して性能等に特段の違いある」ということらしい。前型の「睦月」型と比べてもトン数は4割近くアップ、艦本式タービン2基2軸50000馬力で3割アップしてスピードも上回る。兵装は5割アップした。この当時の技術革新のスピードは凄まじく同型といってもあとになるほどそうした新技術が導入されている、電気溶接、油圧舵取機、操舵テレモーターなどを採用したり拡大している。

ただそうしているとトップヘビーと呼ばれる船全体の重心が高くなり転覆しやすくなってくる。何号だったか、韓国で転覆した船はわずかに傾いただけで復原できずそのまま転覆してしまったが、軍艦は90度、あるいはそれ以上に傾いても復原することが求められる、海で横倒しになっても自力で即もとの姿勢に戻ることが求められる。重い大砲など積んで重装備すればするほどどう工夫をしてもそれがムリになってくる。またガードが甘くなる、小さな船に何もかもすべてを積むことはできない、攻めることしかアタマになくなり、大砲ばかり積めば防禦隔壁などは省かれ、船体自体も鋼材をスリムにし強度が下がるざる得なくなる、攻守などトータルのバランスを欠いてくれば、一見強そう、しかし攻撃を受けると一発で沈没する、攻撃されなくとも自然の波でも転覆したり、船体が分解してしまうといった弱さもまた同時に抱え込んでしまう覚悟もしなくてはならなくなってくる。

野球のチームと同じで仮に世界一の攻撃力があっても守備力がボロボロでは一流チーム相手には勝てまい、ましてやメシも無しで、大和魂だぁでは勝てるわけがない。「守るも攻めるもクロガネの浮かべる城ぞ、頼みなる…」の軍艦マーチの歌詞を聴いたとき、私は別に軍国主義者でもなかったが、何とも奇異に、何とも実際とは違う感覚に戸惑った記憶がある、まだ子供の頃であったが、一般に「守り」は戦後の私の同時代でも重視されてはいない、「攻めるも守るも」ならわかるがなぜ「守る」が先にくるのか、ヘンだな、と思った。日本人は一般に攻撃こそが最大の防禦、と考えることが多く、これが守備や兵站軽視と一億総ヒットラー化してしまう思想的な基盤になっているように思われる。

ヒットラー一人のみがヒットラーであったわけではない、皆が大なり小なりヒットラーであった、そして今もそれは続いているのであろう。この怖さをよく理解しておかないと戦争館や引揚記念館も大方の平和勢力も存在意義の根本を失うことであろう。守る守ると口先では言い、被害を誇大に前面に出しながら、実際はヒットラー同様に攻め侵略し植民地とした、疑いもせずにそれに万歳し喜んだのであった。ワシらがヒットラーだったから、ワシらの頭上に原爆が落ちた、何も平和な市民の頭上に原爆が落ちたのではない、この反省というか確認の上に原水爆反対運動が始まったというが、その精神はよく忘れられてしまう。

「ひどいアホばっかりやで、レーダー制御のテッポー(艦砲のこと)で夜中に発砲訓練してマトに弾が命中するやろ、それがなんで見えんマトに当たるんかわからん言いよるんや、そんなんばっかりや。ひどいアホばっかりやでー」と、これは一昔前の自衛官の話だが、陸軍さんよりは科学的で、チトはマシとされた海軍さんもこんなアホばかりであった、レーダーなどは必要とも考えなく、せっかく附けてやってもジャマモノ扱いした、そんなものは役にたたない無用でござる、という。もちろんアメリカのレーダーに比べられるような性能の良いものではなかったが、これが自分を守り国を守るなどとはユメ考えてもいなかった。攻撃しか頭にはない。こうしたバカが注文の船だから、詳しく分析すれば問題だらけの船であろうと思われるが、日本の軍艦スバラシイデスと今にいたるも自画自賛するぱかりの様子。スバラシイ日本の原発技術というようなものであろうか、モノを何のタメに作るのかの基本的な問いかけのない哲学も思想もゼロ、ゼニとアメリカ様崇拝しかないカラッポどもがいくら小手先の技術を自画自賛してみても所詮は敗北でしかなかろう。

また「吹雪」では復水器細管の亀裂事故が起きている、別に「吹雪」だけでなく、列強どの国の軍艦でも発生し、今の「絶対安全」の原発でも多発するもので、いまだに解決できない困難なものである。「吹雪」は細管製造メーカーが問題のない新品と交換してくれたが、原発は格納容器内にもあり、これは格納容器を毀さないと交換もできない。

「特型」は24隻作られた、「吹雪」型が20隻、うち4隻が舞廠で建造。「吹雪」改の「暁」型が4隻で、1隻が舞廠で建造された。

「夕霧」は我国初の電気溶接採用艦である。これは船体の電気溶接だが、リベットで止めるよりは工事スピードは速いし重量低減になるし費用もずっと安い。「溶接の舞鶴」の名はこの時から始まったという。またたとえば車のエンジンブロックのような従来は鋳物で作っていたものも溶接で作り始めている。これもよい効果が得られる。また無煙化もこの頃になされている。軍艦の煙突から黒煙モクモクということがなくなった。

三・一五事件 三・一五事件

昭和 3.315の日本共産党に対する大規模な弾圧が行なわれ大量(約1600名)検挙された事件だが、舞廠でも4名の職工が検挙された。4名は25~22才のいずれも好青年の模範職工ばかりであった。家宅捜査で共産党の声明書やこの年から発行された新聞「赤旗」などが出てきたとして送検されるに至った。

米騒動にしろ時代を前へ進めたのはやはり舞廠で、まったくの御用労組、検察でも右翼団体という「共立会」にも中には進歩した若者も少しはいたようで、治安維持法違反容疑で取り調べを受けた。

予審終結決定書によれば、

被告人(四氏名略)ハ右翼団体タル舞鶴要港部工作部海軍職工ヲ以テ組織セル舞鶴共立会ニ加入シナカラ左翼的言動ニ出ルコト多ク、以上各被告人ハ共ニマルキンズム、レーニニズムノ革命思想ヲ抱懐シ従来各種ノ無産者解放運動ニ熱中セルモノナル処、前示日本共産党ノ主義政策ニ賛同共鳴シ、吾国家組織力無産階級ノ独裁ニ進ミ共産主義社会ノ実現ニ致ランコトヲ希望シ、其目的ヲ達成スルカ為メ左記ノ如ク右共産党ニ加入シ若クハ未タ加入ニ到ラスシテ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関スル協議ヲ遂ケ、或ハ目的タル事項ノ実行を煽動シタルモノナリ…

この中に丹後岩滝出身の河田賢治氏(共産党設立時のメンバーで、のちの京都府委員長、衆議院議員、参議院議員など)もいたという話もあるが、年齢からしても合わないし、どこかで検挙されたことには違いないが、小学校を出てすぐに舞廠に務めてはいたが、検挙の当時は上京してどこかで潜っていて舞廠にはいなかったと思われる。

模範青年ばかりなので何かの間違いだろう、と工廠でも皆がうわさしていた。そのうち疑いが晴れて帰ってくるに違いないと、しかし4名は1年6月の刑となった。(本当はデッチアゲ捏造か)

そう何かの間違い、国家の方がおかしいのである。何のカニといいががりをつけて誰もが認める好青年ばかりを正当な根拠もなく検挙するようになり、秘密だ機密だとたいしたものでないものまでも主権者である国民から隠しそれで国民を怖れさせ縛ろうなどとたくらむようになれば国家がテロ国家であって、そうした国家は間もなく終了することになる。そして、自分らの都合の良いニセ情報だけを流そうなどとするわけだから国はとんでもない方向へ行ってしまう。

ロンドン軍縮条約 ロンドン軍縮条約

舞鶴では機関学校の開校があった昭和5年はロンドン軍縮条約が締結された。軍縮は軍都舞鶴ではまったくもって誰にも喜ばれない、ましてやこれまで制限外に置かれていた駆逐艦を制限するという。

舞鶴はすでに草の根からの首刈族のマチであった。昭4、新舞鶴町民は町民大会を開き舞鶴要港部工作部縮小絶対反対を決議し、新・中舞鶴町長、倉梯村長らは軍縮会議出席全権委員に再縮小反対の陳情書を提出した。

テレビや映画などで首刈族を見ても、アイツラは野蛮人だ、ワシらは文明人だなどとは言えたギリでないぞ、彼らの方がロマンチック近代化舞鶴人よりもずっとずっと文明人かも知れないゾ。首刈族と死神ばかりが徘徊する人間文明以下の野蛮族のマチになってしまっていた。

第一次大戦勃発時(1914.8)のド級戦艦(12インチ砲×10、21ノット)は、イギリスが20、インビンシブル級巡洋戦艦(12インチ砲×8、25ノット)9、ドイツは戦艦14、巡洋戦艦4、アメリカが戦艦10、フランスが戦艦4、イタリアが戦艦4、日本が戦艦2(「河内」「摂津」)、巡洋戦艦2(「金剛」「比叡」)であったのだから、海軍軍縮は彼ら帝国主義列強のサイフの都合からも進めねばならなかった。アメリカと日本は大戦の被害少ないというか大儲けしたのだが、それに付き合わされるのであった。戦争の怖さを知っていてもドイツのようなことであるし、それも国民体験として知らないまま、指導部も戦争からの教訓は何も学ぶことなく次の時代に入っていくことになる、神に見放されたこれから先は書いてくのも気が進まぬが、いよいよヤバイ話が次々にやってくる。

駆逐艦は主砲は5インチ以下、排水量は600トンを超え1850トン以下、1500トンを超える艦は合計排水量の16パーセント。合計排水量は、15万トン(米)・15万トン(英)・10万5500トン(日)比率、10:10:7。

日本の補助艦全体の保有率を対米比、6.975とすること。排水量1万トン以下、速力20ノット以下の特務艦。排水量2000トン以下、速力20ノット以下、備砲6.1インチ砲4門以下の艦。排水量600トン以下の艦は無制限であった。

昭和10年12月の第2回軍縮会議では、各国の対立が激化して日本は翌11年1月、同軍縮会議を脱退、同年2月ワシントン、ロンドン両条約とも満期となり、軍備制限は無条約時代に入った。

世界大恐慌と満州事変勃発 世界大恐慌と満州事変勃発

昭和4年のBlack Thursday、社会主義国を除く全世界同時の大恐慌で、日本では昭和恐慌と呼ばれる農業分野も巻き込んだもの、また満州事変が昭和6年から始まった。チョクには海軍と関係ないものまで取り上げるとキリがなくなるが、大きな背景として、そういえばガッコで習ったようなと思い出しておいていただきたい。

46「千鳥」(水雷艇)615トン、30ノット、12.7センチ単と2連各1、53センチ2連発射管×2、昭和8.11.20竣工。昭和19.12御前崎沖、潜水艦の雷撃により沈没。

47「友鶴」上と同型。昭和9.2.24竣工。昭和20.3東シナ海で航空機の攻撃を受けて沈没。

友鶴転覆事件と第四艦隊事件 友鶴転覆事件と第四艦隊事件

「友鶴」転覆事件(昭和9)で有名な「友鶴」型というか正式には一番艦の名を取って「千鳥」型が作られた。4隻作られたが、そのうち2隻は舞廠(舞工だがここでは舞廠で通す)で作られた。600トン以下は無制限の制限外艦艇で、駆逐艦」とは呼ばずに「水雷艇」と呼ばれる。明治期にも威海衛夜襲で有名な水雷艇があったが、あれは50トンとかのミニサイズだが、それと名は同じでも、こちらは根本的に異なり強力なベツモノもので、「桃」型2等駆逐艦を上回るほどで、実質2駆である。しかし小さな艦に甲斐性を越えた重装備をすればひっくり返るのも当然なことで、40度程度傾くと復原できなかった、舞廠で2週間前に引き渡されたばかりのピカピカであったが、この夜の佐世保沖、風速20メートル、波高4メートルのやや荒天、さらに悪化しそうだというので訓練中止して帰投中であった。波と船体固有の振動数が共振を起こしたようで後の計算でも確かに発生すると出た。4メートルなどは、舞鶴沖あたりでも冬場なら普通にある波の程度である。小さな魚釣船が沖へ出て行く、2メートルで禁止されているのでプロの魚釣漁師は行かないが、個人所有の船ならなかには「ベタやー!」と言って出て行くものもある、魚釣りも出来なくない程度のものなのかも知れない。敵が出てこない荒天下の奇襲夜襲先制攻撃こそが本来の活動域ではないか、それでひっくり返っていては何の水雷艇か、となる。原因を探っていくと、先から書くようにトップヘビー、ムリと知りながらワルノリして重装備を要求する海軍もおかしいし、それを拒否しない技術者もまた技術者ではないか、どっちもエエカゲンなモンやないかいとなった。「千鳥」型は軽巡「夕張」重巡「古鷹」の設計者として有名な平賀譲門下優秀生の設計になったがいかに秀才とてムリはムリ。特型駆逐艦「吹雪」や重巡「最上」空母「蒼龍」「飛龍」など名艦の設計者だが、それだけに神様でオカシイのではと疑問に感じても誰もハッキリ言うことができない存在であった、いかに神様でも失敗はある、113名のクルーのうち110名が亡くなった。舞廠も試運転をして全速で15度舵を切っただけで船は30度も傾いた、ヤバイ船だ重心を下げてくれ、と意見を上げているのだが、両舷にバルジを付けるくらいの対策しかしなかった。「ペンキを塗りすぎれば船沈む」と英造船界では言うそうである。厚化粧して表面ばかりのええカッコを積み重ねていては身を滅ぼす、グっと重心を下げる努力を船ばかりではなくワレラもまた心がけたい。ひっくり返った「友鶴」は舞廠へ曳航されてきた、テングリチングリと横揺れの激しいフネだということは舞廠でもよく知っていて、もしかして試運転の時に冠島あたりでひっくり返っていたらワレラがこうなっていたか、とその無残な姿を見てみなが蒼ざめ手を合わせて震えていたそうである。

さらに翌10年には「第四艦隊事件」(9.26)が発生した。

第四艦隊というのは、重巡や空母も含めて41隻から成る演習のために臨時編成された艦隊で、三陸沖250海里の演習域に向かう途中超大型台風に遭遇し、沈没や転覆はなかったものの死者54名、艦首切断など19隻に大被害が発生したもの。

駆逐艦「初雪」「夕霧」は艦首部分を切断し流失させた。駆逐艦「菊月」「睦月」「三日月」「朝風」は艦橋倒壊、空母「龍驤」は艦橋圧潰、空母「鳳翔」は甲板前端圧潰、重巡「最上」は艦首外鈑に亀裂、重巡「妙高」は船体中部外鈑の鋲接弛緩、特型駆逐艦数隻の舷側鈑に危険皺(切断の一歩手前)などというものであった。神風で沈んだ蒙古の軍船のような話だが、台風2号だそうで少し手前での観測では中心気圧720ミリ、今で言えばヘクトパスカルだったという、風速50メートル以上、波高35メートル。強い強いと今でも信じられている日本海軍の軍艦で、しかも最新の駆逐艦が台風でポキっと折れるようでは、「友鶴事件」で弱い所は徹底して補強したはずであったのだが、これでもクロガネの頼みの浮かべる城であろうか、ブリキのおもちゃでも折るのは難しいのだが。重い武器を積むための代償として船体の重量を減らそうとして要するに鋼板が薄い、船体の強度が弱いということのようである。この時はすでにかの神様設計者は亡くなっていた。車も同じで鉄板を薄くして車体が軽いとスピードもブレーキも燃費も何もかも性能はよくなるが、ぶつかった時はヤバイようなものである。想定外の猛烈な台風に揉まれたことは違いはなく、手すりなどはどの艦もすべて流されていたという。想定外も自然ではよくあることで、なにもかもそこそこのバランスを、ちょっとくらいの技術力を過信してヤリすぎはつつしもう、まして百億年かの歴史を持つ自然が相手では屁のような人間ごときが勝てるワケがないのだから。大津波が来たから事故が起きたのではない、大津波が来ることは初めからわかっているのに、そんな大津波はないとか都合の良い勝手な予測を立てて、津波対策など言えば「クビになるぞ」と圧力を受けたとかで、何の対策もなかったから事故が起きたのである。何も過去の話ではなく、最近はさらに悪いのである。

軍艦を電気溶接で舞廠では作ったのだが、それは防禦力などははじめからない小艦だからできたのであって、たとえば戦艦大和の主要部分の装甲板40センチ以上もあるものなどは当時の技術では溶接できない、「妙高」は10センチほどだが、仮に溶接したりすれば焼き鈍しが発生してせっかくの硬度が下がってしまう、それで鋲(リベット)でとめてあった、ところがこの鋲どめが弱点で、横から魚雷を喰らったりすると、折れたり矧がれたりしないまでも弛緩して、隙間ができてそこから海水が入る、台風に揉まれた「妙高」の外板と同様の事態になる、台風ですらもたない程度のものだったのだから、魚雷など一発でも喰らえば、鉄板がいかに厚くとも、帝国海軍が誇った不沈戦艦もタイタニックのように、リベットの弛緩で沈んだといわれる。

舞廠が自信を持って建造した溶接艦「初雪」と「夕霧」の被害が最も大きかったため、舞廠は大変なショックを受けたというが、それは舞廠の責任ではないだろう。同型艦「叢雲」がすでに2ヶ月前に高速巡航中に舷側にシワが出来ていた、これはヤバイ強度不足だ、この型の艦すべて今回の演習は取りやめて強度の点検をすべきだと進言した者もいたのに、それは握りつぶして演習を行った者に責任はある。「神様」が設計し「溶接の舞廠」が建造した日本海軍の優秀艦だぞ、何を下っ端技師ごときがネゴトを言うか、ということであろう。自らの根拠なき奢り、神懸かり的誇大妄想による日本海軍自滅への道筋はすでに始まっていた。人間が作った物である以上は完全などはありえない、大事にならないうちに欠陥が見つかれぱ゛もっけの幸いではないか、すぐに改良の手を加えるのが、当然のとるべき道であった。欠点を指摘されて怒っているようなトップでは自滅が間近である、偉そうにしているだけのバカでしかない、「オマエええとこを見つけたくれたな、オオキニオオキニ」と喜び、言ってくれる者に敬意のはしくれでも持つ組織でないと将来はあり得ない。日本はおべんちゃらいいにはソンケーをはらうが、批判する者は「密告しやがって」などと考えているようなことで、キツイことを言う「敵」こそが味方であり、スンバラシイスンバラシイのおべんちゃらだけの「味方」こそが敵であるが、日本はおべんちゃら言うだけのカラッポバカが出世し大事な部署でタダメシ喰っている頽廃ダメ社会である、従って日本が本当に強いということはあり得ない、情けない属国がええとこである、

本当にいい商品が作れるわけでもない、マネから抜け出られない、そのためには基礎研究もそうだが、人作り、国作りの基本の基本から始めなければなるまい。

ゴマすりが勝ったりはしない、負けるが、次は強い方にゴマすって生き延びる、さっさとアメリカにすりよるように。勝つようなことだあれば、そんなバカどもトップ層に率いられた日本よりもまだダメな国か、だまし討ちしかあり得ない。

折れて流失した船首部分(艦橋部分から先)は曳航しようとしたが荒天のためムリと判断して僚艦が砲撃して沈めた、中には生存者がいたかも知れないが、暗号装置など重要機密部分があり、もし敵の手に渡ると大変とこうした処置をしている。事件後両艦は舞廠へ回航され艦首部分を作りまた取り付けた。

48「夕暮」(1駆)1680トン、36.5ノット、12.7センチ砲2連×2、単1、61センチ3連発射管×3、昭和10.3.30竣工。昭和18.7ソロモン諸島チョイセル島沖で航空機の攻撃を受け沈没。

「初春」型駆逐艦で「初霜」も同型艦であるが、6隻建造された、舞廠は「夕暮」だけだが、この型もトップヘビーで、最後の2艦「夕暮」も改造をうけたので「初春改」型とも区別される。次第に主機はタービンになったのだが、補機はレシプロを残していたのをこの艦から補機も旋転化、また密封給水装置、加熱蒸気の採用、機会室、缶室に操縦室を設けるなど新機軸が多かったという。一番艦「初春」が公試中に旋回中に大傾斜したにかんがみ、「夕暮」は2枚舵になっている。

舞廠復活 舞廠復活

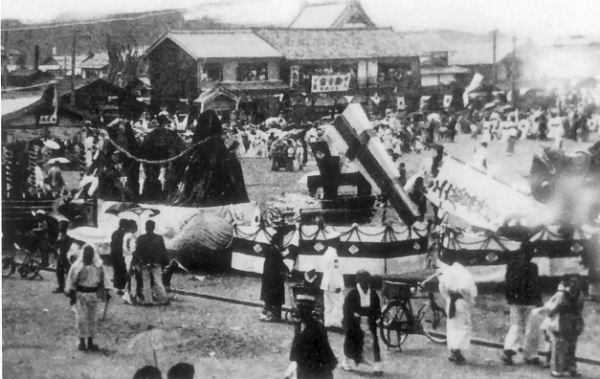

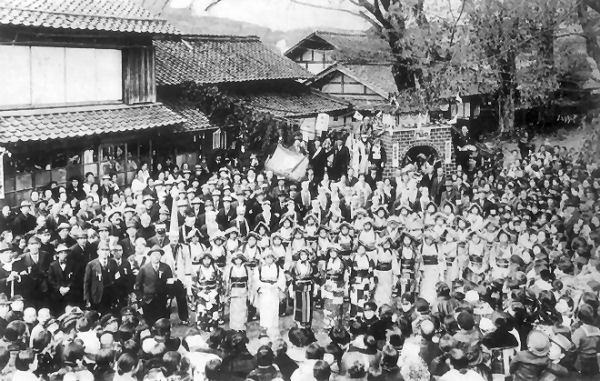

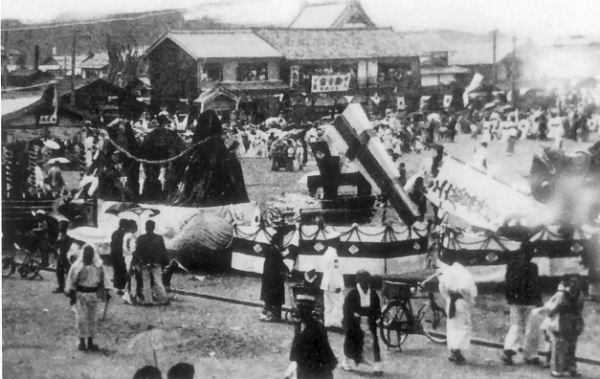

昭和11年7月1日、舞鶴要港部工作部は14年ぶりに海軍工廠に復活し、14年9月には第二次世界大戦が勃発、そして12月1日に舞鶴軍港が復活、要港部は鎮守府に昇格した。マチは喜びにわき返り、バンザイバンザイ、オイオイ泣いて祝賀パレードを繰り出した、建造につぐ建造、いそがしいいそがしい、残業につぐ残業、ヘトヘトだが、月給袋がどんどん厚く重くなってくる、うれしいうれしい。

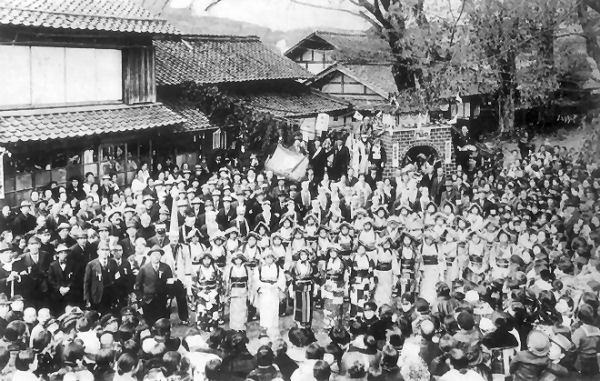

町営運動場(舞鶴市・昭和11年) 現在の市民病院付近にあった町営運動場。同年7月舞鶴工廠の復活祝賀で賑わう。

舞鶴鎮守府の復活(舞鶴市・昭和14年) 世界的な軍縮のなかで海軍は縮小されたが、太平洋戦争勃発で舞鶴軍港は復活し、同年12月1月要港部は昇格して鎮守府となった。芸妓たちも出て様々な祝賀行事が市内各地で行われた。

祝う人びと(舞鶴市・昭和14年) 舞鶴鎮守府の復活に際し舞鶴の各地区で祝賀行事が開催された。弥加宜神社(大森神社)で記念の撮影をする人びと。

(『舞鶴・宮津・丹後の100年』より キャプションも)

かように侵略戦争拡大に向けて一途に突っ走っていった、100%の市民も含めて。草の根のファシズムのそのままの写真である。この熱狂なくては国策は遂行困難になる。アホなことすな、などと正論を吐く者は国賊であった。情報操作され何も知らずかみごとに踊らされている。これらの写真に写っている市民のなかで、このすぐあとに戦死した者もあろうし、戦争で肉親を一人も失わなかったという者は一人とてなかろう。その当然の避けられない未来を考えることもなくこのバカ騒ぎである。大問題は軍部と大財閥と天皇制などウエの方だけでなかったことがこの写真で理解できる。そしていまもまたそうなのであろう。

これがワレラ舞鶴市民のおサトの本当の姿である。口をわずかに糊するために、不本意ながらもこんなことをしているが、ワシがしていることは世界的に見れば、どうした意義づけになるものだろう、世の中に役立つことなのか、してはならぬことなのか、とか言った自問はもちろんカケラも持たない、みんなしてっとやも~ん、だけ。馬や鹿のムレと変わることはなく、姿は人だが、人間さまのムレではない、何も考えないニセ人間の愚かの見本のようなムレ。ワタシはここに写っている人達の直接の子なので、あまりきついことも言えないのだが、もしも日本に肉親を殺された側の国々の人達が見ることがあるなら、「みんな人間ではないですね」と言うことかも知れない。

アホどもに乗せられてワルノリしてはならない、キミらは多少ナリトモ脳味噌があり、多少ナリトモ周囲と先が見える能力が備わっている人間なのだから。

その中でも最もイカレたファシストどもが担ぎ出したものか、赤れんがのアーチのような物も見える、赤れんがキチガイの市当局のバカどもはよく見ておくべき写真である。何とゴマカシを言おうが、赤れんがはファショのクソどもの象徴物のようである(こんな構造物は弥加宜神社参道にはなく、ハリボテだろうか、5万くらいでできよう、50億円もほかしただいぶにのちのおバカちゃんどもよりはマシか)。赤れんがを担ぎ出すかと、そのすぐあとに戦死が来る、多量の死者がすぐに出るの歴史の教訓は学ばない、ノスタルジックやね、ロマンやね、一番肝心なことはわからないそんなアホばかり。「先輩市民をホコリに思います」いまだにこれを恥とは心得てはいない者ばかりが、どこかの町でははしゃぎ廻っている。おサトがマル見えである。人間間違うこともあるなどとノンキのことはこの場合は言ってはいられない。

これらは昔の写真であって、今の舞鶴市民はゼンゼン違いますで、と言えるだろうか。愚かとしか言いようにない戦争推進、原発推進の権力側・国策側に無批判に迎合して、赤れんがを担ぎ出してその結末を考えもしない脳天気ぶり、彼らの子孫ではないと言い切れるか。アホをしてると子孫が泣くぞ。理念も理想もないアホな市民が権力のアメに飛びついて踊らされて、愚かで情けない、その超重大な結末の責任もとらない、あれは戦争が悪かったから、軍部が悪かったから、ワタシ一人の責任ではない、と誰かほかの者が悪かったかのようにしか見ていない、自己の責任は免罪するばかり、責任もとれない、お子ちゃまから発育していない見たくもない草の根市民の政治史だなどと言われないようによ~く考えてから何事もするとよいであろう。

写真の世代はワタシの世代からは親の世代である、ワタシらはこうした戦争大バンザイの家庭で、この文化レベル・意識水準の家庭や地域や学校で育ってきた、だからこうした愚策国策に市民ともあろうものが無批判に迎合してしまう事態に対する免疫がはじめからない、大バカの壁の内だけで育ち、壁の外の世界を知らない。外が存在するという意識がない。大バカの壁の内だけが全世界だと勝手に思い込んでいる。世界平和とかそんなことは一度も考えたことはない。大パカの壁の内で自分の取り分を最大にすることを考えるだけが全てである。おサトがマルミエのようなことだが、この大バカの壁(貧困と無知の実家の、おサトの事情)を自らで壊した、あるいは乗り越えた市民は、10万近くもいるなかで指を折って数えるほどしかいない。これらの写真は過去の写真では決してない。今現在の舞鶴市民を写したものでもある。過去に向き合わないから過去を乗り越えられない、過去の亡霊にいまもって呪縛から逃れられない。これが2000万人とかを殺した者に下された、最も厳しい恐ろしい天バツかも知れない。

復活と同時に、従来の造兵、造船、造機はじめ各課はそれぞれ部に昇格。昭和12年7月の日華事変以後、戦局の進展につれて各部とも膨脹につぐ膨張、16年12月太平洋戦争に突入するや、その繁忙は極限に達した。本来の工員の外に全国各地からの徴用された工員、女子挺身隊員、更に大戦末期には学業をなげうった動員学徒などで、工廠従業員は最盛期には4万人を超すまでになった。

あの日の夢よもう一度と、現在の一部の連中すら赤れんが赤れんがと言い、憲法改悪したいわけである。しかしよき日は長くは続かなかった、すぐに滅びが迫ってきていた、いよいよ1億総員死ニ方用意、心血を注いだほぼすべての艦船を失い世界三位の海軍は壊滅、ふるさとを焼け野原にし、日本だけでも300万の犠牲者を生み、祖国を今もなお失う完璧なまでの敗戦はこのわずか9年後であった。いかにむなしいアホげな軍事景気であったことだろう。しかし当時の彼らを笑える舞鶴人は多くはあるまい、あれだけの苦しく悲しい体験を積み重ねていながらも、進歩はなくいまなお似たり寄ったりのレベルである。

景気というのはそうしたもので、好景気と恐慌が周期的に繰り返すのが資本主義の特徴、後には人為的に景気対策がなされるので、恐慌はあまり破壊的ではなくなって不況などというが、そのかわりに好景気もたいしたことがない、貧乏人には好景気は何も恩恵はない、この循環は人為的にはコントロールできない資本主義経済の人間社会からは独立した経済法則である。円を刷ったり、地方にバラマキをしても基本的には変わらない。不況や好景気にかかわらず、金持ちはますます金持ちに、貧乏人はますます貧乏人に、地方はますます中央との格差が広がる、これが資本主義の本来の自由の姿である、経済活動を営む主体全員がみな金儲けに狂奔するのだから、金を持つ強い者が勝つ、簡単なリクツでこの道がさけられないのである。金持ちさんにもっともっと金持ちになってもらい、貧乏人はそのおこぼれを頂く、というのが今の政権の政策である。本当におこぼれがあれば、もうしばらくは政権はもとうが、金持ちがクソ政治屋の言うことなど聞いておこぼれなどほどこすほどには単純なことではなかろう。そんな楽観的なハナシなら労組などは何も必要ではなかろう。ソンすればナンとかしてくれ税金タダにしてくれなどと言うが、トクしたらその分は独り占めにして分配しないが我国の資本家どもの伝統的とおり相場ではなかったか。

そしてそれかも70年が過ぎて、それも忘れられようとしている。そして次の戦争が「集団的自衛権」とか名を変えて近づいていて、その第一弾が丹後では袖志の米軍レーダー設置であった、赤れんが赤れんがの大合唱で50億とかの大金の投入であった、大々的に外堀が埋められていくが、ま関係ないでしょ、がどこかのメデタイ市民の大方ではなかろうか。

ウソだろう、などと言う人もあるかも知れないが、戦後70年は日本政府が主体となって戦争することはなかった、しかし隠れながらも世界5位とかとされる自衛隊と自称する軍隊はできた、原発で原爆も装備できる。戦後70年にわたって日本政府が主体になって平和に貢献することもなかった、今の政権はすぐの隣国とすら会話もできない、アメリカさん頼みます、中国さん頼みますの情けなさ、世界5位程度は平和に貢献したとの評価は取れまい。戦争はしなかったが、それは憲法もあったし悲惨を極めた戦争の記憶がなまなましく国民にあったため、しかし平和については何一つとしてなしはしなかったしそうした努力をする本物の政治家もいない。

国民の悲惨な記憶は薄れ、戦争が何かカッコイイと戦争を知らない国民の間で思われるようになり、憲法の縛りもあやしい、勝手に一内閣が解釈改憲をしたがそれを国民は支持した(いやそんな事は支持していない、経済がよくなるというので投票しただけだと言う人も多いかも知れないが、子どもでもあるまいしそうした言い分は通らない、怪しげなアメダマとセットの隠されたというかわかりきった政策も支持したことになる)、もう縛りが効かなくなっている。過去を忘れる者は未来も忘れる。:しっかりとした原点を失い進むべき方向も見失い漂う日本、足元があやしいのに未来など生まれてくるわけがない、自分の甲斐性で平和国家を築くこともせず、戦争大好きの大国によりかかるばかり、もしその大国に何かが起きれば明日にも自動的に他国の判断で開戦で戦争体制に巻き込まれ組み込まれるように法体系の整備も進んでいる。これまでは日本の基地から米軍だけが戦場へ出て行ったが、今後は自衛隊も自衛だと言って地球の裏側でも一緒に出て行き、そこで殺したり殺されたりすることになる。

過去を忘れる者は未来も失う。都合の悪い過去に真摯に向き合うことなしには、舞鶴の未来はあり得ない。

49「鴻」(おおとり)(水雷艇)960トン、30.5ノット、12センチ単砲×3、53センチ3連発射管×1、昭和11.10.10竣工。昭和19.6サイパン沖で航空機の攻撃を受け沈没。

「千鳥」型が転覆したため設計をやりなおし、一回り大きい当型となり、2駆を上回る実質駆逐艦となった。昭和12年初頭から軍縮条約は廃棄されることを考え、当初16隻建造予定であったが、8隻で打ち切り、あとは駆逐艦に切り替える予定であった。「鴻」はその一番艦である。

50「春雨Ⅱ」(1駆)1980トン、34ノット、12.7センチ2連砲×2、単1、61センチ4連発射管×2、昭和12.8.26。昭和19.6ニューギニア、マノクワリ沖にて航空機の攻撃を受け沈没。

51「海風Ⅱ」上と同型改。昭和12.5.31竣工。昭和19.2トラック島沖で潜水艦の雷撃を受け沈没。

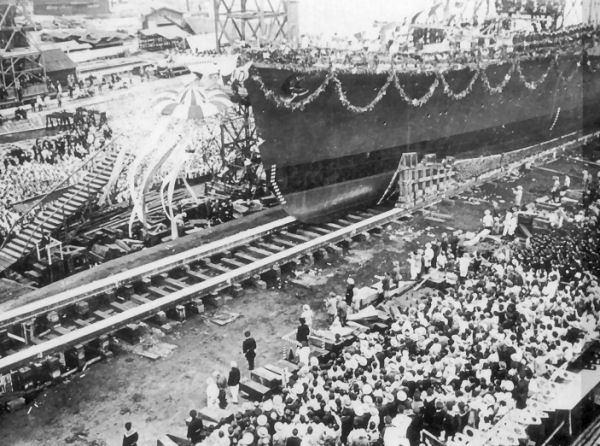

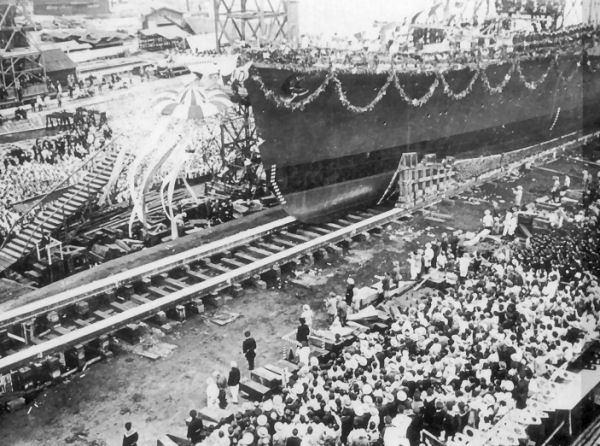

進水式(舞鶴市・昭和12年) 最新技術で建造された駆逐艦海風の進水式の光景。昭和20年まで舞鶴海軍工場廠では68隻もの駆逐艦が造られた。

(『舞鶴・宮津・丹後の100年』より キャプションも)

前型の「初春」型は性能がも一つということで「夕暮」までの6隻で打ち切り、残り20隻は新たな設計で作る予定であったが、「友鶴」事件でその計画は白紙となった。ただ10隻分はすでに器材手配済みであったために、「初春改」の「白露」型とし、またその改の「海風」型も含めて10隻が建造された。舞廠では「白露」型の「春雨」と「白露改」型の「海風」が建造された。

蒸気タービンは高速回転するものだが、それをスクリューに直結するのでなく、初期は直結、タイタニックなどは直結であるが、減速装置を介して回転数を落としてスクリューを回すようになっていてその方がお互いに効率がよい(ギャードタービン)。その減速装置のギヤとギヤボックス(車室)の溶接化が行われている。従来の鋳物製と比べると重量は半分ほどになるというが、当時のまだ未熟だった溶接化技術で取り組んでいる。

52「大潮」(1駆)2370トン、35ノット、12.7センチ2連砲×3、61センチ4連発射管×2、昭和12.10.31竣工。

昭和18.2、ニューギニアのマヌス島沖で潜水艦からの雷撃を受け航行不能、翌日曳航されている途中に船体が切断し沈没。

53「霰」上と同型。昭和14.4.15竣工。昭和17.7キスカ島沖で、潜水艦の雷撃を受けて沈没。

「朝潮」型駆逐艦で、「白露」型としては未着工であった残り10隻である、制限がなくなり「白露」型少し大きくなった、エンジンは特型と同じ、砲も特型と同じ、魚雷は「白露」型と同じ。10隻作られたが舞廠では「大潮」「霰」の2隻のみ。

「朝潮」型は中圧タービンも設けた最初の駆逐艦であったが、その中圧タービンが高速航行試験中に「タービン動翼事故」を起こした。極秘であったが、これは「友鶴」転覆、「第四艦隊事件」と並ぶ「海軍三大技術トラブル」とされていて大きな問題になった。ひっくり返るわ、ポキっと折れるわ、おまけにエンジンもダメか。オイオイ日本の軍艦はどうなってるんだ、どこが頼みなる浮かべる城じゃいな、ということになってきた。 「朝潮」型は中圧タービンも設けた最初の駆逐艦であったが、その中圧タービンが高速航行試験中に「タービン動翼事故」を起こした。極秘であったが、これは「友鶴」転覆、「第四艦隊事件」と並ぶ「海軍三大技術トラブル」とされていて大きな問題になった。ひっくり返るわ、ポキっと折れるわ、おまけにエンジンもダメか。オイオイ日本の軍艦はどうなってるんだ、どこが頼みなる浮かべる城じゃいな、ということになってきた。

艦政本部の設計になる「艦本式」と呼ばれるタービンは全体としては優秀で世界最先端最優秀のハイテク技術が駆使されたもので、このエンジンこそが伝家のお家芸、日本の軍艦が優秀だと評価されたのもこの優れたエンジンがあってのことであったが、そうはいっても翼が欠ける事故はあったが、この根本的な解決は超難問であった。構造そのものは極めて単純な装置で故障が起きようもないものだが、翼は小さく2センチ幅長さ15センチほどの小片、それが数千枚も動軸に植え付けられていて、これに蒸気が当たり軸を回転させる力になる。その材料が悪いとか取り付けミスや手抜きとかいうものでなく、理論上では起こりえない、考えられない箇所で、2、3段目の翼頂から5センチくらいの所(上から1/3)で折れていた、しかも普通程度の回転数の時にだけ発生する。わけわからんが、これは何かまだ知られていない原因があるぞ。山本五十六次官を委員長に「臨時機関調査委員会」が設けられて原因や対策が練られた。従来からタービンはよく事故を起こしていてアタマが痛い問題であった、その都度の弥縫対策ですませて根本的な対策のないままであったが、今回は膨大な費用と時間をかけて解明が行われ原因は「翼の二節共振」ということになった。昔から経験上知られていて作ってはならぬとされていた「長さ160ミリ、幅16ミリの翼」で起きていた、こうした形状に作ると翼自体が固有振動を発生しやすい上に、さらにと軸の振動とも共振を起こして大きな振動となり、自分で勝手に折れてしまうということのようである。こうしたことが起きないような大きさや形状の翼にすればよろしいということらしい。人間のアタマでは起きてみないと事前にはわかりそうもない話だが、現在でもだいたいは同じだろうから、タービン設計者は気をつけられるといいかも。

54「陽炎」(1駆)(甲型)2500トン、35ノット、12.7センチ2連砲×3、61センチ4連発射管×2、昭和14.11.6竣工。昭和18.5ソロモン諸島クラ湾にて触雷、さらに航空機の攻撃を受けて沈没。

55「第9号」(掃海艇)750トン、20ノット、12センチ単砲×3、昭和14.2.15竣工。

56「親潮」。「陽炎」と同型。昭和15.8.20竣工。昭和18.5ソロモン諸島で触雷、その後航空機の攻撃を受けて沈没。

57「天津風Ⅱ」。「陽炎」と同型。昭和15.10.26竣工。昭和20.4福建省厦門湾で航空機の攻撃を受けて擱座、自沈した。

58「嵐」。「陽炎」と同型。昭和16.1.27竣工。昭和18.8ソロモン諸島コロンバンガラ島沖で交戦し沈没。

59「野分」。「陽炎」と同型。昭和16.4.28竣工。昭和19.10レイテ沖海戦にて沈没。

60「夕雲」(1駆)(甲型)2520トン、35ノット、12.7センチ2連砲×3、61センチ4連発射管×2、昭和16.12.5竣工。昭和18.8ソロモン諸島ベララベラ島沖にて交戦し沈没。

昭和12無条約時代となり制約や予算から解放されて自由な設計ができるようになった、駆逐艦はこの「陽炎」型や、改の「夕雲」型であった。合わせて甲型とも呼ばれる日本駆逐艦の一つの到達完成点であった。

太平洋戦争では最新鋭駆逐艦として第一線に次々と投入され、対潜能力や防御能力(機械室か缶室に浸水すると行動不能になった)に問題があったため被害も多く、終戦まで生き残ったのは「陽炎」型18隻(舞廠では5隻)「夕雲」型20隻(舞廠は6隻)と合わせて全38隻中、与謝海で終戦を迎えた超強運艦「雪風」ただ一隻であった。

昭和16.12..8真珠湾攻撃、12.10マレー沖海戦、22日比島リンガエン湾上陸、25日香港占領…、しばらくは勝った勝ったまた勝ったではあったのだが…

昭和18年になれば山本五十六連合艦隊長官の戦死、そしてその1月後の(5.27)には舞鶴市の誕生となる。海軍のたっての要請(強制?)で舞鶴市(今の西舞鶴)と東舞鶴市が合併して舞鶴市となっている。もちろん海軍の都合によるものでしかなかった。これで人口15万の京都府下第二の人口を有するマチとなった。5.27は日本海海戦に勝利した日で海軍記念日である、舞鶴市の役人は当市と戦争との深い関わりを消したい、引揚者を温かく迎えた平和の町のイメージにしたいと強く求めているのだが、誕生日からしてこんなことであり、舞鶴市そのものを消してそこの木っ端役人のチミも消さなければならず、それは無理な話でしかない。

18.5.1倉谷(今日赤病院のあるあたりの広大な一帯)に舞廠の第二造兵部を開設(機雷・爆雷、掃海具などの専門工場)

61「秋月」(1駆)(乙型) 上にあります。 上にあります。

62「巻波」(1駆)(甲型)。「夕雲」と同型。昭和17.8.18竣工。昭和18.11ソロモン諸島セントジョーンズ岬沖海戦で沈没。

63「初月」(1駆)(乙型) 上にあります。 上にあります。

64「島風Ⅱ」(1駆)(丙型)3048トン、39ノット、12.7センチ2連砲×3、61センチ5連発射管×3、昭和18.5.10竣工。昭和19.11レイテ島オルモック湾で航空機の攻撃を受けて沈没。

65「早波」(1駆)(甲型)。「夕雲」と同型。昭和18.7.31竣工。昭和19.6比島南方のタウイタウイ島沖で潜水艦の雷撃を受けて沈没。

66「浜波」。「夕雲」と同型。昭和18.10.15竣工。昭和19.11レイテ島オルモック湾で航空機の攻撃を受けて沈没。

67「沖波」。「夕雲」と同型。昭和18.12.10竣工。昭和19.11マニラ湾にて航空機の攻撃を受けて沈没。

68「早霜」。「夕雲」と同型。昭和19.2.20竣工。昭和19.10レイテ沖海戦で航空機の攻撃を受けて沈没。

69「冬月」(1駆)(乙型)。 上にあります。 上にあります。

70「花月」(1駆)(乙型)。 上にあります。 上にあります。

「島風Ⅱ」は、40ノットの高速艦、この型は当艦1隻のみである。無制限時代に入ったこの当時は米は主力艦でも30ノット、駆逐艦は37ノット、それに比べわが方は新鋭の「陽炎」「夕雲」型でも35ノットであった。そこで「夕雲」型1隻を40ノット艦として建造することになったもの。

大正9年に舞廠で建造した初代「島風」(峯風型)は40.7ノットも出たので、それにあやかった命名という。本当は最低でも4隻作りたかったようだが、そもそも水雷戦がないし手間暇と費用かかる高速艦を戦時中に作り続ける意味も体力もなかった。写真は昭和18.5.5宮津湾から伊根沖の標柱間を公試中の全速運転時のものという、背後に丹後半島が写っているというが、この写真では見えない、35ノット艦とは波切る波形がまるで違っている。舞廠の優秀駆逐艦を代表する艦で『舞廠造機部の昭和史』でも表カバーにこの写真が使われている。

日本駆逐艦の最大速度は、「峯風」型の39ノットを最高に、以後は艦の大型化、重装備に伴って低下していく。漸減遊撃作戦では遠距離魚雷戦が重視されていたが、局面によっては近接肉薄雷撃も重要であった。米新型戦艦の速力は27ノット以上、重巡は30ノット、駆逐艦は37ノットが登場しており、日本駆逐艦の35ノットでは何とも非力、米艦隊に近づくことすら難しい、攻撃を成功させるにはさらなる高速化が必要と考えられた。従来の駆逐艦よりも蒸気圧と温度を上げて出力を向上させ、最大速力40ノットを目指して作られたのが「島風Ⅱ」。当艦は昭和14年度の建艦計画で建造され、続く17年度の建艦計画案では同型艦16隻の建造が検討されていた。

兵装は新たに開発された5連装の61センチ魚雷発射管3基が搭載され、一気に15本の魚雷を発射できたが、次発装填装置はなく、一度発射したらあとはなかった。エンジンはレースマシンのようにチンチンにチューンナップされているので、特別に養成された優秀な機関兵が付きっきりで整備せねばならないというものであった。

「駆逐艦島風発見か」 「駆逐艦島風発見か」

71「松」(1駆)(丁型)1530トン、27.8ノット、12.7センチ2連砲×1、単×1、61センチ4連発射管×1、昭和19.4.28竣工。昭和19.8父島沖で交戦、空襲により沈没。

72「桃」。上と同型。昭和19.6.10竣工。昭和19.12リンガエン湾で潜水艦の雷撃により沈没。

73「槇」。上と同型。昭和19.8.10竣工。大和沖縄特攻の前路掃討として随伴したが、呉で終戦時残存した。賠償艦としてイギリスへ引き渡された。

74「榧」。上と同型。昭和19.9.30竣工。「槇」と同様に大和特攻に前路掃討隊として豊後水道出口まで艦隊に随伴した。その後は燃料の欠乏のため、6月27日から山口県屋代島の日見海岸に疎開し、そのまま終戦を迎えた。賠償艦としてソ連に引き渡された。

75「椿」。上と同型。昭和19.11.30竣工。昭和20.7岡山沖で航空機の攻撃を受けて中破、呉で中破のまま終戦を迎えた。のち解体。

76「第61号」(海防艦)(丙型)810トン、16.5ノット、12センチ高単×2、爆雷×120、昭和19.9.15竣工。昭和20.2サンジャックで触雷大破、どこだろうか、仏領のベトナムだろうか、終戦は舞鶴で迎えた。

77「第67号」上と同型。昭和19.11.12竣工。無事に終戦、その後賠償艦として中国に引き渡された。

78「第81号」上と同型。昭和19.12.15竣工。無事に終戦その後賠償艦として中国に引渡された。

79「楡」。「松型駆逐艦」。昭和20.1.31竣工。昭和20.6呉で爆撃を受けて中破し終戦を迎えた。のち解体。

80「椎」。「松型駆逐艦」。昭和20.3.13竣工。終戦時は無傷で呉にあった、賠償艦としてソ連に引き渡された。

81「榎」。「松型駆逐艦」。昭和20.3.31竣工。その3ヶ月後の6.26、小浜湾内の錨地に入泊した際に触雷。小浜灯台の310度750メートル地点に曳航され、右に32度傾いき艦尾を着底させ、艦橋の一部を水面に露出した状態で擱座。36名死亡という。そのまま終戦を迎えた。小浜市青井に慰霊碑がある。

82「雄竹」。「松型駆逐艦」。昭和20.5.15竣工。小浜湾で無傷で終戦を迎えた。賠償艦としてアメリカに引き渡された。

83「初梅」。「松型駆逐艦」。昭和20.6.18竣工。昭和20.67月30日、小浜湾で触雷した「榎」の救援中、3回の空襲を受け損傷、そのまま舞鶴で終戦を迎えた。賠償艦として中国に引き渡された。

84「栃」。「松型駆逐艦」。未成艦

85「菱」。「松型駆逐艦」。未成艦

戦時急造艦の「松」型18隻と同改「橘」型14隻で、舞廠では「松」型が5、「橘」型が5、未成艦が2隻あった。駆逐艦は本来は艦隊駆逐艦として高速を生かして夜襲奇襲で敵主力艦に水雷攻撃を加える用法に合わせて建造された優秀な艦であったが、実際に戦争が始まってみれば、そうした用法に使われることがなく、輸送船護衛や上陸部隊の護衛、ガダルカナルなどでは兵士や補給品の輸送などに使われた。そこらのスーパーに買い物に行くのにポルシェは不要だ、スーパー買い物を目的にした艦を建造しようとしたものである。資材も高く工期も長いものでなく、すっと手軽に大量に作られた艦であった。設計は4ヶ月、船体を小型にしてタービンも手慣れた「鴻」型水雷艇と同じもの、鉄板を貼り付けただけのようで曲線美はなくなった、しかし足が遅いくらいで対空対潜性も優れ一般性能も良好であった、少々損害を受けても沈まなかった。終戦直前の就役であったにしても意外と多くの艦が終戦まで生き延びた。

丙型海防艦。舞廠で建造された海防艦は奇数番号の丙型といわれる内燃機関のものだが、今ひとつ偶数番号を持つ丁型海防艦タービン艦も建造されている。だいたい似たような小型・低速の艦で全国の民間造船所などで大量に作られた。丙型は53隻(舞廠は3隻)、丁型は63隻が竣工した。海防艦というのは従来は現役を退いた老朽艦が編入されたもので、戦艦「三笠」なども海防艦になっている、その後小型の沿岸警備艇を海防艦として建造し、昭和16年頃までに「占守」「国後」「八丈」「石垣」が建造され舞鎮に配備され、駆逐艦隊に代わって北方警備と漁業の保護に当たっていた。すこぶる優秀船として対潜護衛用の「占守」」改の「択捉」型14隻、さらに改の「御蔵」型8、さらに改の「鵜来」型29隻、これらはすべて55隻は甲型と分類された。丙や丁からは軍艦に種別されず菊の紋章はない。

舞鶴海軍工廠喜多分工場 舞鶴海軍工廠喜多分工場

昭和13年3月に操業開始した字喜多小字新宮の日出紡織舞鶴第一工場(敷地六万三、三○三坪)は、同16年、大和紡績舞鶴人絹工場となったが、同17年2月、第二次企業整備のため休止、同年8月に舞鶴海軍工廠に借り上げられ、同廠喜多工場として木工工場となり、専ら木造船の製造を行っていた。喜多というのか下福井というのか、ここには少し前まで高い煙突がたっていて、大和工芸という木工工場があり、戦時中のものでないかと思われる古い建物が残っていて木造家具のようなものを作っていたが、今は何も目に付くようなものがない、サラチの資材置き場のようになっている。

553の勝負なのに小さな魚雷艇など作っても意味がない、それよりも大艦巨砲だとしていて、必要性が認められず、研究もなされていなかったのだが、ソロモン海などでは米の魚雷艇や航空機が活躍して日本海軍を苦しめた。そうしたことで昭和18年夏ごろから製作に当たるが、従来からおろそかに考えていたもので、基礎研究もないし、第一にエンジンがない。中古の航空エンジンに航空燃料で何隻かはつくったが、その頃はもう活躍の場も必要がないほどに戦局は悪化していた。

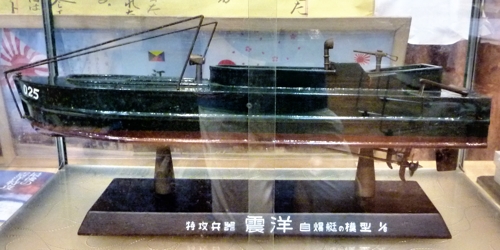

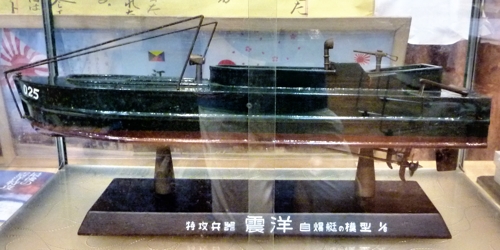

20年3月ころには、舞廠喜多工場でも特攻兵器マルヨン艇「震洋」の製作が始まったという。

舞鶴の戦争展に展示されていたもの↑だが、13ミリ機銃がついているのでこれは大型で二人乗りの「五型艇」のようである。指揮官艇で、この型は舞鶴では作られなかったのではなかろうか。陸軍にも同じような艇があり、それはマルレ(連絡艇の意味)という。

喜多工場で製作したものは「一型艇」で、全長5.1m、全幅1.67m、1.3トンの一人乗り、欅の肋骨に12ミリのベニヤ板を貼ったもの、エンジンはトヨタの4トントラックの6気筒67馬力エンジン(改)、ハンドルはトラックのハンドル、変速機はなくクラッチだけ、後退はできない。23ノットくらいのスピードが出せた。艇首に250キロ爆弾を1個、これでは戦艦などは沈められないが、商船くらいなら沈められるかもという威力。これで敵艦に必死に突っ込んでいき、ヨシという位置まで来たら、ハンドルを固定し、炸薬の安全装置を解除し、海に飛び込む、あとは味方艇の救出を待つという。船体は緑色に塗られていたので搭乗隊員たちは「緑色の棺桶」と呼んでいた。喜多工場で建造に当たったのはだいたいは学徒動員の中学生(今の高校生)であった、自分が作った「棺桶」を操縦して天国へと登っていかねばならなかった、もう少し戦争が続けば…。

シドニーの戦争記念博物館に1隻だけ保存されているらしい、どうだろう戦争大好き連中をその棺桶に乗せて、憎き敵艦にミゴト体当たりしてもらおうではないか、たぶん「自爆テロ」と呼ばれることになるであろう。

棺桶は大量生産を考えて設計されていて、製造が比較的容易で、民間軍需工場でも生産された。月間生産数は終戦までに150~700隻、総生産数は終戦時までに各型合わせて6、197隻であったという。喜多で何隻つくったかの記録が見当たらない。

震洋隊の基地は日本では太平洋側、沖縄や台湾、比島などに設けられた、実際に出動して比島リンガエン湾に上陸してきた米軍を迎撃し、幾ばくかの戦果を挙げてはいる。沖縄戦にも実戦投入された。アメリカの資料によると、終戦まで連合国の艦船の損害は4隻だったという。マルヨンかマルレだったかは不明。その後の本土決戦に備えて国内基地に4000隻が待機していた。実戦よりも訓練や移動中の事故などでなくなった若者が多かったという。

雁又の「蛟龍」(丁型甲標的)生産 雁又の「蛟龍」(丁型甲標的)生産

舞廠の雁又地区、ヘリ基地のある東側で、総合事務所横から狭いトンネルを抜けていくので関係者でもないかぎり立ち入れないが、実験所のようなものとあとは空き地のようになっている、ここには3基の船台があり、松型駆逐艦などを建造していたが、極秘兵器「蛟龍」も建造していた。名から面白い、標的というのマトのことで、砲撃や爆撃の練習のマト用のフネという意味であるし、雁又では普通はH金物と呼んで機密の万一の漏洩を防ごうとしていたという。

1000隻建造が目標で、全国の造船所などで最優先で建造される予定だったが、実際には回天なども作られることになり、それが生産を抑えることとなり、終戦時には約150隻が完成して各地への配備を完了しており、さらに約460隻が建造中であったといわれる。舞廠は401号402号の2艇だけともされ、401号は試運転中に沈没しており、実戦参加艇はゼロのようである。(『舞鶴市史』には蛟龍が少なくとも4隻並んで写っている写真がある、米軍が写したものと思われ、これが最大数かと思われるが特定秘密だし、特にこの混乱時は数などは資料によりバラバラで、正確にはわからない、海軍も政府もすでに解体状態だったようである)

開戦劈頭の真珠湾攻撃に用いられた「特殊潜航艇」甲型甲標的の改で、「蛟龍」は丁型である。小型潜水艦で、全長26m、最大内径2.04m、最大深度100m、水上で8ノット(150馬力ディーゼルエンジン)、水中16ノット(500馬力電動モーター)、魚雷は45センチ×2、乗員5名という特攻兵器であった。敵艦に体当たりするというものでなく、2本の魚雷が武器であったが、満足な観測器材も計算機もなく停泊中の艦ならまだしも動いている敵艦に魚雷を命中させることも、クルーの生還も困難なものであった。当たれば奇跡のマグレ、もし帰還できたらこれも奇跡というものであった。

市史には、「昭和十八年、舞鶴工廠に潜水艦部が置かれたが、同工廠で建造されたのは蛟龍と呼ばれた水中特攻用の潜航艇であった。全没排水量六○トン、全長約二六メートル、五人乗りの小型艇で、同二十年二月から建造が開始され終戦までに一四隻を完成し、五○隻が建造中であった。」

これは『昭和造船史』によるものと推測するが、それはオカシイと、『舞廠造機部の昭和史』は次のようにいう。

…『昭和造船史』によると、蚊龍の全国建造隻数(完成)は約115隻で、うち舞廠の完成隻数は、前期の2隻どころでなく14隻もの多きに上り、建造中のもの(ただし内業工程のものを含まず)も約50隻となっている。これについて仲原哲氏は「疑問である」として『舞機の記録』で、大要次のように述べている。

「舞廠の蛟龍完成隻数が14隻もの多きにのぼっていたのなら、船台で儀装工事中のものが多数列をなしていたはずだが、私(仲原哲氏)にはそのような記憶は全然なく、また、乗組員(1艇に5名)もかなり雁又へきていたはずのところ実際にはそんなに多くきてはいなかった。さらに“舞廠14隻説”が成立するなら、進水ずみのものもかなりあったことになり、そうすると満足な係留場所(岸壁)のない雁又では、その置き場所に困ったはずだが、そのような記憶もない。

ともあれ私の記憶する進水ずみの艇は、401、402の2隻くらいで、このうち私の担当した402号艇に主機を据付けた覚えはあるものの、続いて私の担当となるはずの405号艇に主機を搭載した覚えは全くない。したがって“舞廠14隻説”には疑問を感ぜざるを得ず、わが体験からすれば、舞鶴の完工艇は多く見て5隻というところであろう」

軍機に関することであるし、さらにこの時代の書類はこれに限らずオカシイものがけっこうある、もうベテラン書記官がいなく、わからない所はテキトーに書いておけ式なのであろうか。だから書類の記録に間違いがないとは言えないし、また1個人が見た範囲、どこへても立ち入れてすべてを見ることができたわけではない、の記憶が全体を把握した正しいものとも言いがたい、1人間が体験で知る得ることは知れたもので全体のごく一部だけである。正確なことは不明である。

時は流れる-イナカの未来

舞鶴海軍工廠は戦後は民間に払い下げられて、飯野重工業、舞鶴重工業、日立造船、ユニバーサル造船と変わり、2013年からはジャパンマリンユナイテッド(JMU)舞鶴事業所(本社横浜市)となった。そのJMUは舞鶴事業所を、現在受注済、

あるいは建造中のものが終了次第、新たな造船は行わず、以後は防衛省艦船の修理のみ行うと発表した。2021年の前半にはそうなるという。120年の伝統を誇った造船舞鶴もとうとう最後の〝沈没〟の時を迎えた。 舞鶴海軍工廠は戦後は民間に払い下げられて、飯野重工業、舞鶴重工業、日立造船、ユニバーサル造船と変わり、2013年からはジャパンマリンユナイテッド(JMU)舞鶴事業所(本社横浜市)となった。そのJMUは舞鶴事業所を、現在受注済、

あるいは建造中のものが終了次第、新たな造船は行わず、以後は防衛省艦船の修理のみ行うと発表した。2021年の前半にはそうなるという。120年の伝統を誇った造船舞鶴もとうとう最後の〝沈没〟の時を迎えた。

ワタシらの子供の頃は輸出品といえば船舶が常にトップで、外貨を稼いでくれていたのだったが、中韓の追い上げ強く、とうとうこの事態となったという。中韓どもヘでもないとタカをくくっていた、がさにあらず、不均等発展の法則で、資本主義では避けられないことである。日本がそうしたような彼らもまたそうするのである。「満つれば即ち欠ける」の法則である。

同事業所従業員約450人のうち約300人を他事業所へ配置転換するという。この数はアタマ部分だけで、関連会社、下請其他従業員、家族すべて合わせれば、総数はその10倍以上にもなるのではなかろうか。それだけの市民が舞鶴から去ることになろう。〝北都の雄・舞鶴〟の経済や社会を支えた根幹がとうとう倒れ、〝雄〟開闢以来の最大の危機を迎えた。

それを見越した早めの対応があるかどうかだが、流れの末端を行くのですらアップアップ、ましてや国策(強欲資本の儲け最優先)の行く先の危機を先読みできないバンザイバンザイの御用と茶坊主の舞鶴ではあるわけもない。

「活気ある舞鶴」も「観光客あふれる舞鶴」も「住みよい舞鶴」もアホくさい太鼓持のホラ宣伝で、実際は実現できない、その逆だということがいよいよいよいよ事実によって明白となった。それら目標からしてもうはるかに時代遅れで、仮に達成できたらそこには次のコロナが待っていてまた元の木阿弥でないのといわれそうなものでしかない

いよいよますますガタンガタンへと落ちて元々の田舎へ戻るのか、それともシャキッと立て直すことができるか、田舎者に何ができるか、何もできないか、これまでの振る舞いを見ればだいたいはバカでも予想はつくが、それなりに全世界も注目する。

|

| |

《参考》

関連情報

【参考文献】【引用文献】

『角川日本地名大辞典』

『京都府の地名』(平凡社)

『舞鶴市史』各巻

『丹後資料叢書』各巻

『舞廠造機部の昭和史』

『餓死した英霊たち』

その他Webや観光案内などたくさん |

Link Free

Copyright © 2014-2020 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com)

All Rights Reserved |