����n���|���z

����n���F���z |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�Ƃ��Ă���B �@�q �@����ǂ́A�C�J���Ƃ����n���������āA�C�J���P���J�������L�^�Ɏc�����ƔF�߂���n�_�ł���B����́u�O��j���p���v�i���a2�N�����{�j�̑�1�S�Ɏ��߂Ă���u�O�㕗�y�L�c���v�̉����S�̐_�Ђ��ׂ�35�����Љ�����ɏЉ��Ă���ɉ����P�Ђɂق��Ȃ�Ȃ��B�������̉����S�c�����̍��ɂ́A���̋��Ɋ}���i�����݂��j������A���̖T���2�Ђ������āA�����ɉ����P���A�����}���_�Ɠ`���Ă���B�����p���̑�4�S�����́u�O�㋌��W�v�ɂ́A�_���͈ɉ����P�Ƃ���ip�D84�j�B�ɉ����E�ɉ���������ł���̂́A�����܂ł��Ȃ��낤�B���������̈ɉ����P�_�Ђ͌��݂��łɖS���A�����}���Ђ݂̂́u�����S���v�i�吳14�N�E���S�������j�ɒ��ؑ����������ɒ�������Ƃ���B  �@���S�����߉w����A���ߐ��ƕ��s���Ē��삷�鍑�����ق��500�`600m���ǂ�ƁA���̐����ɍ�����w�ɂ��Ĉ�_�Ђ��Ƃ�c����Ă���B�Ж��͊}�X�_�ЂƂȂ��Ă��邪�A�����炭�}�����a�ł��낤�B���̐_�Ђ̎�O100m�قǂō������瓌�ɁA�ɍ��Âւނ�����200m���炢�͂���ƁA�����ɒW���_�Ђ�����B���̐_�Ђ��ނ����̈ɉ����P�_�Ђł͂���܂����B�БO�ɂ͂��܁g�O���_�Ёh�ƍ��Β�������A�W���E��ׂƍr�_�Ƃ��J��Ƃ����Ă���B�C�J�����C�i���ƌ��ꂽ�̂��A���邢�͂��ꂪ�W���_�Ɖ������̂��A���f�͂ł��Ȃ��B���̂�����͍���E�ɍ��×��͂̉͐K�Ɉʂ��邩��A���Âɔ�ׂĒn��͑傫���ς��Ă���ƔF�߂�ׂ��ł���B���������ēK���Ȏ����͂Ƃ��Ă����肷�ׂ����Ȃ��B���������͏��a37�N11��6���̒����ŁA�g�쑰���c�_�̈���P��Ă��̒n�ɐi�o�����Ƃ��鐄�_�ɉ\����^���鎎�������͏E��������ł���B�W���_�Ђ̓�ɂ���������̏��w�Z���߂ł͐���0�D0003���A�������̓�̎����s���琼�ɐ܂�ĎR�ɂƂ���������̂��̂�0�D0006���A�}�X�Ђ̐��̍���R���A����т��̕����Ƌ{�Ð��̓S�H���͂���őΖʂ��钆���ł́A���ꂼ��0�D0006���A�����ċ�������ђ����ƇX����[���Ă��̒�_�ɂ�����R���ɑ��݂��鏗�z�i�ɂ傤�j�̕�������̂������͎̂��ɐ���ܗL0�D009���ł������B�@ �@�q �@�O��̕��ߘp�̈�A���ɑ�O��������B���܂͕��ߎs��ɉ�����Ă��邪�A�߂���̎s��̂��Ƃł��邩��A�����ߍ`����1���Ԃ��D�ɂ���Ȃ���s�����Ȃ��ƒn�ŁA���Ƃ̍s�����̋��s�{�����S����Y����O���ƕ\����������ӂ��킵���B�K��Ă݂�ƁA���̑�O���́A���ߘp���̋����C���ɖʂ��Ă��邪�A����ł������ȓ��C������Ĕg�Â��ł���A�C�݂���2�D5km�̒J���܂Ş��`�ɍk�n���g����B���̒J�̂Ȃ����O���삪����Ă��邪�A�͂̍��݂܂�쑤�͍��F�̓y��ł���̂ɁA�E�݂͐���̍z���������ĐԂ��y��������A����͕����̖k�ɂ��т���ԍ�R�ɂÂ��Ă���B���̓y��ɂ͐���0�D00051�����܂܂�i���a34�N7��30���̎�j�A���̕ƒn�ɑ�O�������݂��闝�R�����������B �@��O�������̓���ɂ͊C�ӂ̔����̏�ɑ�O���_�Ђ����܂�B���������̎Ж��͖����ɂȂċ����Ɋ�Čď̂��ꂽ���̂ŁA���͎̂R���Ђɂق��Ȃ�Ȃ��B���̑��ɂ͕ʂɊC�ӂ����1km�̉��ɍ��͉��̋{�ƌĂ�Ă���F��Ђ�����B���ꂩ�炳��ɉ��ɐi�u�˖ʂɋ{�̔��Ƃ����n�����c���Ă��邪�A����ȏ�ނ����̑�O���̐l�����ɐM���ꂽ�_�̐��̂�{�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O���̎���ɑ������j�E�d�q�����J�́A���łɑ����̐������ςĂ���ȏ�A�Nj��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ËL�^�͂ނ��Ȃ��B�����ØV�i���{���V���E��ѐV��̗����j�ɐu�˂āA��O���ɑΔ䂵�čl����ꂪ���ȏ��O���̖����ǂ��ɂ��Ȃ����Ƃ́A�m���߂邱�Ƃ��ł����B �@�Ƃ���ŁA��O���̖k�A���ߘp�̘p�����ɘp�ɖʂ��ĉY�O���Ƃ���������������B����͒O�㔼���̓��k�݂Ɍ��o����銗���i���܂ɂ��A�^�ӌS�{�����j�ƂƂ��ɁA�O��̂ǂ����ɒO����ݒ肵�Ȃ���Ή����Ȃ����̂ł���B���̋^��ɑ��āA���͕��ߎs�̓�x�Ɉʂ��鏗�z�i�ɂ傤�j���܂���グ���B�����͍��S�����߉w���琼���2km���͂Ȃ�A���ƒO�㍑�����S���ؑ��ɑ����Ă����B���͏��a37�N11��6���ɁA�O�͂ŏЉ���O��̈ɉ����_�Ђ�T���ɍs�����Ƃ��A���R���݂���邱�Ƃ��ł������A������300m���̋u�˂ɕ�܂�Ėk�����̎p��������ʓV�n�ł������B�����̔w��̎R�̂��Ȃ��ɂ́A�^���n�C���̌`�Ղ𗯂߂鍂��i������j�̒n������A�܂����̂������т̎R�̍��ɂ͐���̕��͒l0�D009��������������������ꂽ�قǂ̓y�낪��R�Ƃ��Ă���B���������āA�鍻�̎Y�o���Ӗ�����j�t�Ƃ����n���������ŏ��z�ƕ\�L�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B �@���̌�A�F�l�̉i�]�G�Y���̎w���ɂ���āA���͏��z�Ə̂���n�_�����̕��߂ɂȂ����������݂��邱�Ƃ�m�����B���s�{�|��S�Ԗ쒬�ؒẨ��a�c�ɏ��z�i�ɂ储�j�J������B����ƎR����1�����Ă������̌F��S�v���l���ɂ́A���̓c���̊֕����ɏ��z�i�ɂ储�j�Ƃ�������������A���z�����R�i343m�j�����т��A�g���z�̐ԓy�h���L���ł������Ƃ����B�����������̏��z��O���َ̈��Ƃ���l���Ƀu���[�L���������̂́u�o�_���y�L�v�ł������B���̏��̈ӉF�S�̏��ɁA�_�������z����Ă���48�̊��Ђ������Ă��邤����1���z�i�߂Ӂj�Ђ�����ł���B�����A�����̎Ђ͏�L�̒|��S��F��S�̏��z�ɂ��������Ă��邵�A�A�n�E�o�_�ɂ����ĕ��z���Ă���B���̐_�Ђ̐��̂��������Ă݂Ȃ��ƌ��_���}�����Ƃɂ͂ł��Ȃ��ƁA�Ɋ����Ă���B �@��������A���͎���2��������O��ɂ�����O���̑��݂��咣����B����1�́A�|��S�Ԗ쒬�̋��ɒ������镐���厚��_�Ђ̎Вn���A���̏����Ƃ��ĒO���y�i�ɂ��ǁj�Ə̂���邱�ƁA����2�́A�|��S�L�h���i���܂͒O�㒬�ɕғ�����Ă���j�̊�ɒO���_�Ђ��������邱�Ƃł���B����2�����́A�Ԗ쒬���ɏZ�ތ㓡�F�E�q�厁���A���̋��y�̒n�А}�i���a2�N7���Đ��A�|��S�����厚���u�����}�v�j����O�҂��A�܂��Ԗ쒬����Ƃɑ������u�O�Օ{���v�i�ʖ{�j�����҂����āA���ɋ������ꂽ���̂ŁA���a42�N11��5���ɍs�������̌��n�����ɂ������͓��҂̖����A�����ւ��b�ɂȂ����B �@���̂Ƃ��O���y����̂��������́A����ܗL0�D0010���ł������B���̒n�_������Y�̌����Ɋ�����ł��邱�Ƃ͋^��������Ȃ��B���̓y�n�ׂ̗�ɏ���������Ƃ����y�n������̂��O���y�̌C�]�Ƃ��Ă������낢���A�����ɂ͐^���@��������������B�v���ɒO���y�̖��́A�A�n�̒O���ɗׂ��ĒO���n�i���Ɍ����S���Z�������Òn��ɏ��݁j������A���邢�͋I�ɂ̗L�c�̒O���ƗL�c��̗�����͂���ŒO���}�i�ɂ��ÁA�a�̎R���L�c�S�g�����̌��n��ɂ���A���O�����Ɛ��O���}�ɕ���Ă���j������̂Ɠ��l�Ȏ���ɂ��������A���̕��߂ɑ��݂����O���̖{�n�͂��łɖS��ł��܂����̂ł��낤�B �@���Ɋ�̒O���_�Ђ́A�O�㔼���̑�R�ł���˒x���R�i540m�j���琼�ɑ����R�����̈���|���̉͌��ɂЂ낪�鐅�c�n�тɖv�����悤�Ƃ����[�ɏ��A���Ɋ�̐l�Ƃ��܂Ƃ�点�Ă���B�Ր_�̓~�Y�n�m���Ɠ`������Ă��邪�A����͒O�����������܂ʼn^�т��j�E�d�q�����A��ɑ�a�n�̕ω����Đ��̏��_�ɕς������̂ƔF�߂˂Ȃ�Ȃ��B���̓_�ł͓y���ɂ�������c���Ă���O���_�Ёi���m���y���s�F������m�K�A��q�j�Ɠ���P�[�X�ł���B�܂��y���̏ꍇ�͗גn�̗��ɏ��݂���ƌ؎R�����i�^���@�j�̌쎝���Ȃ���A���얾�_���J�����`�Ղ������Ȃ����A�O��̂��̒O���_�Ђ��܂��Вn�ɗאڂ�����i���݂͑����@�A���Ƃ͐^���@�j�ɕی삳��Ȃ���A�O�����염�����_�ւ̕ω��͔F�߂��Ȃ������B������A����ƕ���ŎR�A���ɂ����ЂƂ�������O���_�Ёi���Ɍ����Z���Y��j���j�E�d�q�����J����������c���Ȃ���A���얾�_�������_�̌`�ɕς��ē`���Ă���i��q�j�̂Ƃ͎���������悤�Ɍ��ĂƂꂽ�B�Ȃ����n�̎�̎����͐���ܗL0�D0005���ł���A���߂����0�D0010���̐�����ܗL���Ă�������������ꂽ�B  �@���̕��ʂɂ͒����̗����킸��4�x���肩�������ɂ����Ȃ����A���͉z�O�̒���������ዷ�ɂ����Ă̈�сA����ɕ��ߘp�̎��ӂ��ӂ��߂ĒO�㔼���ɋy�Ԃ������ŁA����̍z���������g�F�y������鏊�Ŗڂɂ����B����߂ē��قȎ鍻�n�тł���Ƃ����Ă悩�낤�B���̂悤�Ȓn���ŌÂ������̍̎�Ǝg�p������ꂽ���Ƃ͊m���ł���A���̂����̎�����ɂ͒O�����̐A�����s��ꂽ�ɂ������Ȃ��B����ɂ��Ă��A�O��ɂ͒O�����O���͂����Ă��A���O���́A���̍��Ղ���F�߂��Ȃ��̂ł���B���������Ė{�͂ł܂������Ɏ�グ�����ߘp���̑�O���́A�O�߂̉z�O�C�l�̑�O���ƂƂ��ɁA���̔����̓��������O���ƌď̂��ꂽ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�O���喾�_����v�Ƌ��ɓV���Ђɓ`������u�O���j�����v�Ɂu�I�ɂ̍��̈ɓs�̌S�Ɏ�����O���̐^�l�̑�O���̒��A�O���̏j�A�O���̑����̐_�z���v�]�X�Ƃ���Ȃ��Ɋ���o���Ă����O�����̈�h���A��q���n�̊J��Ɋ֗^�����Ɖ�������B�Ȃ����́u�O���j�����v�͎ʖ{�Ƃ��ē`����Ă��邪�A���̌P�ǂ́u�I�ɑ����y�L�v�i��48�F�����{�U�EP�D142�j�Ɂu�O���^�l�Ƃ͉��̎O���A��O�����E�O���j�E�O�������̎O���̐_�z�����ӂȂ�ׂ��v�Ƃ���̂ɏ]�����B�@ ���؏��w�Z�t�߂łO�D�O�O�O�R���A���c�łO�D�O�O�O�U���A����R�������łO�D�O�O�O�U���B����Ȃ��O�ɋ߂��a�������݂����Ȑ�������ŋ��k�B�Ƃ���ł���́��Ȃ�Ă�߂�ppm�P�ʂɂ�����ǂ����낤�B�P�O�O���~�a�����ĂP�~���������A�Pppm�ł���B���łɂ���������������ʼnƌv���������z�����\���ׂ��ł��낤�B�O�T�N�܂ł̂P�T�N�ԂłQ�W�O���~�ɂ��̂ڂ�Ƃ���(�w���o�V���x060310)�B��s���Ƃ�呠�Ȃ̑厸�s�������̋��ŐK�ʂ������Ă���Ă��邱�ƂɂȂ�B�������������Ȃ��悤�Ȃ��̂���ł���B�K���炢�͎�O�łӂ���ȁB �@���z�̐���͂X�Oppm�A��є����č����A�S���T���Ă�����Ȃɍ������͂܂��Ȃ��B���c�ƒ����͂Uppm�ł���B����ł����Ȃ����l�ł��邻���ł���B �@��k�͂����āA�����J�ɒ��ׂĂ��������܂��āA���ɗL���������܂����B�n���̈�l�Ƃ��Č����������\���グ�܂��B �@��������ߋ��ɂ͊m���ɐ��₪�̎悳��Ă��ĉ����s�v�c�̂Ȃ����l�������B�����Ƃ��A������ؖ����閾�m�ȏ؋��͂Ȃ����A���̂悤�ȏ؋����������c��B���z���ӂ����╶���̈�咆�S�n�ł������̂����ɂ悭�����ł��悤�B

�@�^����̒r�����ւP�L��������s�����Ƃ���A���݂� ���X�_���Ƃ����A �����́w�O�㍑���y�L�x�c�����������A����ɂ͎��̂悤�ɋL�����B���x���������ł��邪�A�X�̂��߂ɍēx�f���Ă����B  �@�q �u�����R�ω����_�����v�ɂ́A �@�q �]�܈ʏ�@�ɉ����@ ��������B���ݐ����ߓ����� �@�܂��A���_�Ђ̓쑤�� ���O�ʈɉ����䔄���_�͓��Ђł��낤���A�]�܈ʏ�̈ɉ������_�́A���̓̂����ꂩ�ł��낤���B ���H�ɂ�������炸�����^�ю����������A�蕪�͒������Ă���Ă���B���ɂ����n�̋��y�j�Ɋo������҂Ȃ炵������Ɗo���������ł͂Ȃ����B �@���łɈ����Ă������A���������O�ɋ߂��悤�Ȃ��̂ł͂��邪�A���̐��l�̌�鋽�y�̗��j�͂���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B�����Ƃ����Ɛ^���ɂȂ��Ď~�߂˂Ȃ�ʐ��i�̂��̂ł���B�w�S�`���̌����x(����ܗY�E1981)�͎��̂悤�ɏ����Ă���B �@�q ��ʂɔ_�Ƃƍz�ƂƂ̍��ق́A�O�҂͍Đ��������Ƃ������Ƃł���B�܂��N���ĂΐA���͂܂������ė���B����ɑ��āA�z���͍̂�̂�ɏ]���Č����Ă�������ŁA�I�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ɁA���������y�n�̗��j�▯���ׂ�l�����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���肪����B�܂�ߋ��̏�Ԃ����݂̍̏W�����Œ��ׂčs���ƁA����ĉ��߂����댯��������B���̒n�Ɍ��ݏZ��ł���l�����͉ߋ��̐E�ƂƂ͕ʂ̐E�Ƃ����Ă��邱�Ƃɂ���āA�ߋ��Ƃ͂��̐����l������������ς��Ă��܂��Ă���B������ߋ��̐E�Ƃ��Ƃ炦�邱�Ƃ�����̂ł���B���������Nj����悤�Ǝv���A�n���w�A�l�Êw�I�ȍ̏W���s���K�v������B ��ʂɁA�����w�̍̏W�͂��̂قƂ�ǂ��A�����ł���B�Ƃ���ŁA���������ł��̓y�n�̐̂̂��Ƃ��S���킩�邩�ǂ����Ƃ������Ƃ́A�^��ł���B���Ƃ��Β����t���A�����A�b�艮�Ƃ����n���̂Ƃ���̍̏W��ǂ�Ō���ƁA���̓����ł���ׂ������A�����A�b��̘b�͂قƂ�Ǎ̏W����Ă��炸�A�_�Ƃ̂��Ƃ���ڂ�������Ă���B����ł͂ق�Ƃ��ɖ����̏W���s�Ȃ�ꂽ�ƌ����邩�ǂ����B����Ƃ����̂��A���������������ƍ̏W�̎��Ƃ̎��ԓI�Ȍo�߂��A���̎Y�Ƃ̓��e���܂������ς��Ă��܂��Ă���ꍇ�����邩��ł���B��ɂ͖��c���j���A�_�Ƃ����Ɏ����̌����̒��S��u���A���Ȃ̌��������̂��߂ɖ����w������������Ƃ��A�傫�Ȍ����ł������B�����w�Ƃ��ẮA�����ƍL������Ō������ׂ��ł������Ǝv���B�����w������A���c���j�̐��ɂƂ���邱�ƂȂ��A�Ǝ��̎���ɂ����Č������ׂ��ł������B�@ �@�q ���̒n�ɂ͌��݂ł͂Ȃ��������A�ߋ��ɂ͂������̂��Ǝ����邽�߂ɂ͖���m�̕��@���Ƃ�����@�͂Ȃ��̂ł��낤�B���Ȍn�I�ɂ͂��������Ȃ��ł��낤���A�����n�I�ɐi�߂�Ȃ�A�Ƃ����������Ȕ��ʕ��͋@�Ȃǎ����Ă���͂����Ȃ��҂͎��̂悤�ȕ��@�����Ȃ��ł��傤�A�ƌ��͂������悤�Ȃ��Ƃ�����˂Ȃ�Ȃ��B �@�@�@�u�ޗnj����̍z�R�ꗗ�v �@���n���J����ɉ����䔄���̌×��͎��ɂ����ł���B�������琅��̌@�̂��߂���Ă����g��̐l�X���J��������̏��_�̂₵�낪�A���̈ɉ����P�_�Ђł���B ���n�̐���������Ƃ��Ă��邩��L���ȏ��ɂ���������Ă��Ă��킩��Ȃ��B����ōĂѐ�N�ȏ���̒��������A�����X�̔��������̐��̂����m�ɂȂ����B�����_�i���������̂��ɉ����P�ł���B

�ǂ��̐l���������グ�Ȃ����A���̒��ɂ͂����Ԃ�Ɩʔ����������Ȃ����A�ڂ����l��������̂ł��B�I舂Ȍ��n�l�Ƃ��Ă͐��ɋ�����鎟��ŁA���n�ɏZ�ވ�l�Ƃ��Đ[���[�����Ӑ\���グ�܂��B ���̃z�[���y�[�W�͂��ЎQ�Ƃ��ĉ������B�����s���Ă�����Ⴂ�B �@�q  ��̕��͂��g�N�Ɠǂ�Ŕ�r���Ă������������B ��̕��͂��g�N�Ɠǂ�Ŕ�r���Ă������������B�ǂ݂ɂ��������m��Ȃ��B��قǂ�����p����w�O���̌����x�ɁA�����Ɩ�Ă���A���������s������Ȃ̂ŁA����������Ă����A �@�q �@�Ɠǂ܂��B�A�����̏��̈�{�ɂ͐_���V�c�]�X�̏��拂Ƃ�������������Ă���B����ɏ]���Ȃ�A拐_���V�c��5���Œf�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A����5���͉�������ɒ������A��������Ɛ_���V�c�Ƃ�����l���ɂȂ��Ă��܂��B�˂��Ē���1�������͟����Ƃ��Ė�o���Ȃ������B�@  �L��x�ƖL���x�͔������������B �@�c���̋L����ǂ�ŁA�Ȃ����ł��Ȃ��悤�ȒႢ�R�����_�R�ƌÑォ�痧�h�Ȗ�������̂��A�Ȃ����̎R���N�_�ɂ��Ċ}���̈ʒu�������̂��ƁA�ȑO����s�v�c�ɂ͎v���Ă����̂����A�������l�ŁA����Ŏ��̗���Ȃ����ɂ������ł������ł���B  �w���̂ނ����ƍ��x�ɂ��A���n�̌����`���ɂ��A �@�q �@�����^�͋g��A�̎��Ȑ\�����Ɋ�Â��č쐬���Ă���̂��낤�A�c��������قǎ���Ƃ����̂͋��R�ł͂Ȃ��B�C�����̍쐬�ɂȂ���̂Ǝ��͍l���Ă������A���z�̓�����тɏZ�ދg�쑰�̋����e�����������̂ł��낤���B  �@�q �@�������킫�o�邻�̒r�̎�Ȓr�́A�t�߂ɔ��ڒr�E�܍��r�E���Ԃ�r�Ȃǂ�����܂��B�]�ˎ���ɓc�ӏ���Ɍ䐅�����݂����A���̌�p���͏鉺���ւ�����������ɑ�ɂ���܂����B���݂͑�a�a�т��H�Ɨp���Ƃ��Ĉꕔ���p���Ă���A�����̉ƒ�����p���Ă��܂��B���؏��w�Z�������ɂ��r�ւ̔��A�쉺�ւ̃V�W�~�t�L�̕����́A�{��̔��������̈�ł���܂��B���B�͂��̂��ꂢ�Ȑ^����̐������Ɉ����q�X���X�ɓ`���c���Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�����F�l���̂��x���A�����͂����肢�\�グ�܂��B���a�Z�Z�N�\����@����������������@ �@�Ñォ�炱�̎p�������̂��A�����ƈʒu���ς�炸�ɂ������̂��肩�ł͂Ȃ��B�c���̋L������́A��������悤�ł���B �P�Q�Q���Ƃ������[�Ȑ����͎��ۂɒr�̎��͂�����Čv�������̂��낤�B�u���v���ǂ��������P�ʂȂ̂��킩��Ȃ����A�o�_�����y�L�Ȃǂ́u���v�Ɠ������̂Ƃ���A���̐��l�͐������悤�ł���B�u �w���̂ނ����ƍ��x�̌����`���͎O�{�̖����A�O�r�ƂȂ�������̕��ł��낤�B�������オ����̂��낤���B �@���݂̐^����͈ꏡ�r���痬��o�鐅���Y��ȏ���ɂȂ��āA�c�̒����P�T�O���[�g�����藬�ꉺ��A�{���V�S�����i���߈������m�R���j�̂���܂ŗ��Ēr�ɂȂ��Ă���A������ʏ�́u�^����̒r�v�ƌĂ�ł���B  ����͓c��ڂ̒��ɂ����āA�ό��n�ł��Ȃ��̂ŘH�͂Ȃ��A�ׂ����������������c��ڂ݂Ԃ����肵�Ȃ���łȂ��ƍs���Ȃ��B���͂͑������x�k�c�ɂȂ��Ă���悤������A���Ă���c������A���̒r�̎�炵���傫�Ȏւ����邵�A�k�[�g���A���Z�ݒ����Ă���̂������ł���B��ԏ�̈ꏡ�r�̂����Ƃ̊`�m�؉��ɂ͎ʐ^�ł����������邪�k�[�g���A�l��̑傫�ȁu�l�Y�~�g���@�v���d�|���Ă���B�r�̎��͂ɂ͉��Ƃ����̂����ނƃK�`�����ƒ��܂�������̃��i�����J�����d�|�����Ă���B�j���W������ԍD���Ȃ悤�ł��ȁA�`���܂��A��������ċ�Ƃ�܂��B�܂������̒���C�߂�܂����̂Ō��Ă��������Ƃ����āA�ꏡ�r����k�[�g���A�������グ�Č����ĉ��������B�����̓l�Y�~�łȂ������ł����A�l�R�����傫���ł��ˁB��Ă̂��̂ł��A�����̖є�ɂ��邽�ߎ����Ƃ������̂���ɂȂ��Đ�̂ӂ��ɕ�������ł��A�������p�ł��A�ق琅�~��������܂�����A�G�H�ł����牽�ł��܂����˂��ݎZ���ɑ����܂��A�Ȃ�ڊl���Ă�����܂���A�܂����C�������Ɍ����@���Ă���܂��Ƃ������Ƃł������B�{�̕ی����̎d�����낤���A�쏜���Ă����ĉ������B �{���Ԃ��ɗ����Ă���̂���̈ē��ł���B���āA���̈ē������Ă�����Ă��킩��悤�ɁA�R�̖��O�Ȃǂ͒n���̐l�ł��m��Ȃ��B�����ŎR�d���ɏo�����Ă���R�ł���m��Ȃ��B�P�Ɂu�R�v�ł����ĕ��ʂ͖��͂Ȃ��B������������Γ��ʂȎR�ł���B���_�R�Ɩ�������̂́A�������ʂȗ��R������͂��ł���B �u����͒|��������A�ƂĂ������̂ł����A�c�B�������͂��邢�͋g��̐���̌@�W�c�̖��Ⴉ���c�v�Ə�����Ă������B �@����͋C���t���Ȃ������B�^�P��^�J�Ȃ炻�̉\���͍����Ǝ��͎v�����B �ɉ����P���J�������Ⴊ���߂ɂ�����͂��ł��邪�A�ǂ̂�����ɂȂ�̂����������Ȃ������̂ł���B�ɉ����P�_�Ђ̕t�߂ɂ͛ԃT���⍂�c�T��������B���邢�͖��Ⴉ���c�A�ƍl�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�^����́u�����S������v�Ƃ���A�v�킸��ɂ��w���𑖂�A�u���u���Ƃ���B����̃m���t�B�N�V�����n�̍�ƂȂ��邩���m��Ȃ����A�Â�����̋U��҂�����łł����グ����悤�ȋL�����e�ł͂Ȃ��B �@�܂��A����̐�s���鎑����ҏW���ď����ꂽ���ł��邱�Ƃ��킩��B���Ƃ��Ή����S�@�{���}�A�o���S�@�{�����Ƃ��A�|��S�@���ˑO�p�Ƃ��A������s���������������Ă͂��߂ď�����L���ł���B�^����̈ʒu�����_�R�����❌��R���玦�����B�^����ɂ��Ă͏��Ȃ��Ƃ����������̂��낤�B �@�܂������S���̂R�T���̐_�Ђ��L���邪�A�����ߒn��͓����o���_�ɂ��Ď��v���ŏ����グ�Ă����A�����ߒn��������A�Ƃ��낪��E��]���n��ɂȂ�Ƃ��̌����͎���Ȃ��B�Ƃ���ɔ���Ƃ�����ɂȂ�B�Ȃ�����Ȏ��ɂȂ����̂��A�Ҏ҂͂��̒n��ɖ��m�ł������̂��A�Ȃǂƍl�������A����͂��Ԃ������Ⴄ�̂��B�Ҏ҂͂���Ɏ�������Ȃ������̂��B�����Ɍ������ɏ]�����̂��B������S�͓̂���̂Ƃ�Ȃ����ƂɂȂ����B �L�����ƂɌ������ɂ��܂��������Ă��Ȃ��A�������̒��ɂ́A����Ȃ����̂����邪�A�^�����܂܂��ƍl�����グ�����Ă�����Ă���B�܂������A���S�ɂ��Ă̕����̎������W�܂鏊�Ƃ����A�S���������Ȃ������Ǝv����A���̏��͌S�����̐���ɂȂ�B�����Ƃ����S�����ł͂Ȃ��O��̑S�S�ɂ��Ă������G��Ă���̂ŁA�܂Ƃ߂͍����ɂȂ�̂��낤�B �@�S�����̎��������Â��茳�̎������o���ꂽ�����ނ��A���̂܂܂��͂������Ƃ��������i�̂��̂Ɏv����B ���˂�w������l�����A�����n���̌������ɂ��Ȃ���A�V���ɏ������낵���Ƃ��������i�̏��ł͂Ȃ��B �@���������͕��y�L�ł��Ƃ��̏����͖̂�����Ă��Ȃ��A�����҂�����ɕ��y�L�Ɩ��t���������̂��̂ł���B������_���I�ɂ͋U���Ƃ������Ȃ��B�ɗ\���n�{�̒O�㕗�y�L�Ƃǂ��W����̂��Ƃ��̖��͂���̂����A�����������̉����S�̌ւ�ɂ��Ă���������M�p���Ă����Ǝv���̂ł���B �U���Ɛ�̂Ă����A���̒��Ɋ������͊܂܂��^������̂Ă邱�ƂɂȂ낤�B�Y���ƈꏏ�ɐԎq�܂Ŏ̂Ă�悤�Ȓ������ȎY�k�������Ă͂܂�܂��B�U��Ɛ^������ЂƂm���߂Ȃ��猪���ɓǂ�Ŋw��ł������肪�Ȃ��B�܂��͂�������ƒn��ɓ`���j���𗝉����邱�Ƃ���n�߂����Ǝv���B ���������ꂪ���̊Ԃɂ��Ȃ�����������Ă���B�������Șb�ł���B�c���͕��߂̎������S�ɏ�����Ă���̂�����A���ߐl�������Ƃ����Ƃ����Ǝ��g�܂˂�����Ǝv���B���ߐl�̂���������Ȏ����`�I�ȏ������m��Ȃ��B�w�s�j�Ҏ[�����x�i47.10.1�Ȃǁj�ɁA �@�q �c���͂������܂߂āA���s�B��̌Ñ�n�����ł���O�㕗�y�L�c�҂��A���̍ۍĔF�����āA������\���Ɋ��p���邱�Ƃɂ���Ďj�I�߂�ƂƂ��ɁA�l�Êw�I���ʂ̏�ɗ����āA��������Ɩ����P���ɏ��q����₷���Ñ�j��n���F�L���ɐF�ǂ��ė~�����Ǝv���B�܂�����͌Â�����s���ɒm���A�e���܂�Ă����`�����e�������̂����Ɏ��グ���@���ɂ���Ă͎s�j�����g�߂��Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ��o���悤�B�c. �c�Ƃ���ōŋߏo�ł��ꂽ���{���j�厫�T�̒��ĉ����S���̋����̍l�ł͘a�����Ƃ��̕��y�L�c�҂��j���Ƃ��ďЉ��A���̑��̎����ł�������肠�������鎖���ɂ��ẮA�O�㕗�y�L�c�҂����p���A������Ă���Ƃ�����݂�A�u�U���]�X�v�Ƃ�������͉߂��āA�j�����l���蒅�������Ƃ��ؖ����Ă���B �@����ɂ��Ă��A�����S���Ȃ킿���܂̕��ߎs��́H�X�̎��ւɂ��Ă̌����A�l�͂قƂ�ǂȂ��ꂸ�A�ׁX�Ƃ����w�E�ł̕��y�L�������A���̑Ώ�(�͂��ׂđO�q�̌܍����y�L�Ɍ����Ă���̂͂��т��������͐�O�̒P��I�ȌÑ�`�����b�̌����́A����������ΐ_�w�I�Ȃ��̂̔����ɂȂ���Ƃ��Čh������A���邢�͏������X���ɂ������̂����������A��������͂����Ñ�j���̐_�X�̑��݂𒊏ۓI�ɂƂ炦���A�Ñ㐭���@�\�̒��ōl�Êw�I���ʂ��Ƃ炦�Đ������悤�Ƃ���w�͂��Ȃ����悤�ɂȂ����B�������Ȃ��ɂ́A�Ñ�l���L�̖��̂悤�Ȑ��b����_�X�̓����ł����I�Ȃ��̂�r�����邠�܂�A����̎��l�ԓI�A�B�S�I�Ȗʂ�O��I�ɔr�����A���邨���̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă���̂�������B �@���̂悤�ȕ����̒��ŁA�����ȑO�u���y�L�핶�v�Ƃ��Ĉ��p���ꂽ�Y���q�`�����V���̐��b�������ɏ��A�V�����p�x����̉𖾂��Ȃ����悤�ɂȂ��Ă����A���̕����͊e�n�ŖY����Ă������b�̏N�W�ƂȂ����A����ɔ����u���y�L�c�ҁv�̎����e�́A�����I����ɑ����̎����ƐV�������߂�v�����Ă���Ǝv����B����ɂ��čl������̂́A����̎c�҂̌����͓`���j�����Âɔ��f���A���̕��y�L�̎g�p�������r���A��s���̐����̐��瑍���I�Ȍ����s�Ȃ����Ƃ��ł��K�v���Ƃ������Ƃł���B �@���������Ӗ�����A���̑唼�̋L�q�����ߎs��Ƃ����������̂䂦�������āA���ꂩ����ڂ݂��Ȃ��s�̍ŌÂ̒n���u�O�㕗�y�L�c�ҁv�̎������Č����A�ĕ]�����邱�Ƃɂ���āA���y�L�̐^�������̓`���҂̑����ƂƂ��ɂ�݂�����A�������ɂȂ�炩�̌���^���邱�Ƃł��낤�B ���u�O�㕗�y�L�v�ɂ��ā� �@�@�@�@�@�@ �ږ�@ �r�c�@�V��Y �c�����̖��߂ɂ���āA���ꂽ�����������镗�y�L�ŁA���݁A�����̎p���c���Ă���̂��d���E�헤�E�o�_�E�L��E��O�̌܃����A���̂������{�́m�o�_���y�L�v�����ł����āA���͂���������{�ł���B�m�O�㕗�y�L�v�̂��Ƃ��́A�킸���ɉ����S�̈ꕔ�����Ƃǂ߂Ă���ɉ߂����A�������㐢�̋U���ł��낤�A�Ƃ����悤�ȉ����܂Œ������Ă���̂ł���B �@���ɕ��}�Ђ̑厫�T���̂��Ă���u�O�㕗�y�L�v�̊ȒP�ȉ�����f���Ă݂�B �@�u�O�㕗�y�L�v�ꊪ�B�_�T�V���N�Ԑ��B�ߓ��{�L�ɎU������nj��E����A�S�ҕs�`�B�Éi�N�ԁA�鎭�A���E���������̎ʖ{��������NjU���Ƃ���B�i�㒍�j���ɖF������ʉ���ł���B�������A�����S�͌��݂̕��ߎs�̒n��ł��褂����������������Ă��A���ǂ��鋻���ɂ͗]��ς��͂Ȃ��B�u���ߎs�j�v�ɂ�������グ��ׂ��͓��R�̂��Ƃł��낤�B�Ƃ���ŁA�O��܌S�̂����A�����S�����̋L�������ւāA���̎l�S�i���S�E�^�ӌS�E�|��S�E�F��S�j�̋L�q�������̂͂ǂ������킯�Ȃ̂ł��낤���B���̎l�S�̋L�q�͎U�킵���̂��Ǝv���邪�A���߂�������Ȃ������̂��Ƃ��l������B�S���Z�\�ɋ߂����A�ܕS����̌S�Ƃ����s����悪�������ɂ��ẮA�]��ɂ��c���Ă��镗�y�L�̐������Ȃ�����B�c �@ �r�c�V��Y�͐^�����̎���B���������̊��҂͂�͂�܂������ʂ�����Ȃ������B������������Y�킹�镗�y�L�̐��E�Ȃǂ͎s�j�͊��S���Ȃ��̂ł��낤���B�w���ߎs�j�x�͊e���҈ȊO�͌Ñ�j�����łȂ��S�̂ɏ����̖ڂ������A�������݂Ă��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����̕��y�L�ɂ͌����Ȃ����Ƃ����A��ɂ����������A�}�������B�����^�ӁB�c�끨�O��B�̒m���u�y�B���ց������B�r�����u���B�a�����L���B�ޗ����͖B�d�����^�ۘC�B�Ɗ��������߂Ă��āA������L�^���Ă���B�c���͉��̂���Ȃ��Ƃ������̂ł��낤���B ����͂��������̕��y�L�����ꂽ�_�@�ɊW������B���y�L��i�̒��́A �w�����{�I�x(�V���{�ÓT���w��n)�ɁA �@�q �n���͍D���𒅂���B�����V�c���疽����ꂽ����A�����������߂��Ǝv����B���̒����ɑΉ��������̂Ǝv����B ���ꂪ�D�����ǂ����͕ʂƂ��悤�B���̎���ɋ������������Ƃ�����̂����A������u���Ă������B ���̒����ɂ���Ēn�������������Ă���̂ł���B�c���͏����ɁA �@�q �������\���Ɉӎ����ċL���Ă���B�Ñ�̓V�c�������̈ӎ��ł���B����͂͂邩�Ɍ�̐��̉����Ƃ��m��ʋU��҂��l�����悤�Ȍ|�����낤���B�����ȍ~�̓V�c�����Ƃ̊����̋U��Ƃ����Ȃ炠�邩���m��Ȃ����A�Y���ꂽ�V�c����ȂǒN���ӎ����Ă������낤���B �@�q �@����E�����n�}�͔���J�ŁA���J�̌`�ɂȂ��Ă��邻�̈ꕔ�ȊO�͂��̓��e�͂킩��Ȃ��B�Â�����̂��̌n�}�̌����҂ł�����v�������炱���̂��̂ł���B �@�������ǂ����낤�A�����ɓo�ꂷ��̂͋����_����ł͂Ȃ����B��ڂ̎Y�S�_�i�b��_�j�Ɛ���̏��_�Ƃ̊Ԃ̎q���}���F���Ƃ����̂�����A�}���F�������_���낤�A�}���_�Ђ��������B�W�c�̐_�Ђ��낤�Ƃ������ƂɂȂ�B�}�̃T�Ƃ͓S�̂��ƂɂȂ�B �����n�}�ł͊}���F���|�}�ÕF���|���c�w���Ƒ����B����̍��c�_�Ђ͌��c�w�����J�邵�A�����ɂ͕���_�Ђ�����A�����Ԃ�Ƌ����̓��������Ă���B����炪�C�����̑c�Ƃ����̂�����A�O��C�����͂��̖��ɕ����ʂ�ɒP�Ȃ�C�̎����ł͂���܂��B �C�����ƊC�̖����t���Ă���A�c�_�E�Ζ����͊C�_�̑��ʂ������A�r���͂ǂ����S�̐_�̂悤�Ɍ�����B�������B�W�c�������C�����{���̎p�ł������낤�Ǝv���̂����A�^�ӂɈڂ�ȑO�́u�����S�ɂ�����C�����v�̋����́A�����V�����m���݂����ł���B �@�����n�}�͌��J���ꂽ�Ƃ����B���͕s���ł܂��S����m��Ȃ��B�������A�O��C�����͊C���ł���������S���ł���B���ꂪ�C�����̑f��B���������̒n�ł͂��̂悤�Ȕ��f�����ł��Ȃ��B �@�q �@�|���X���ƒ����X���̌����n�ɒ����B�����P���E���_�ʖ����J��B�����ЁB�n���s�ځB�u���쎮�v�_���������S�́u�����_�Ё@��A�����V���v�Ƃ����B���������_�Ђ͒�ό��N�i���܋�j�������A�]�܈ʉ����]�܈ʏ�ɏ����i�O����^�j�B�u���@�G���L�v�ɂ��ƁA���Ђ͕��c�����ɎO���O�i�̒n��L���Ă����B �@�Ëg�O�N�i��l�l�O�j�̕������Í����N�i�������L�����j�ɂ́A�������̓�̒���ŁA�ɐ��̓��{�E�O�{�̐�瑂ł���Ƃ��A�ق��ɐz�K�E�Z�g�E�M�c���J��Ƃ���B���Ր_�͍]�ˊ��̎ЋL�ɂ�������̂ŁA����ɂ��ƁA�����P�͋g��A�̐e�ŁA�厚�|���́u�O�v�Ƃ������ɎO�p�ւ�����A�����ɓ��_���~�Ղ����Ɠ`���Ă���B�ߐ��ɂ͒|�m�����E���쑺�E�ړy���E�،ˑ��E�������ܑ̌��̎��_�ł������B�@ �@�@�@ ���c�ɂ��^����r�̓�P�O�O���[�g������̏��ɁA �����̋߂��ɖh�Ηp��������B�v�����N�g���ł��������Ă���̂��ΐF�̐���X���Ă���A�����Ŏ����Ă݂邪�A�����Đ^����̒r�̂悤�ɂ͋�̐F���ʂ��Ȃ��B�����łȂ��Ƃ��̂悤�ɂ͂����Ȃ��B �@���������̕ł͂��邪�A���̕ی������Ă��Ȃ��悤�ł���A�S�����H�ɕ��f����ĎO�̒r����x�Ɍ��n�����Ƃ͂ł��Ȃ��A���łɈ�̒r�͂����m���̏�Ԃł���B���ؒn��͂P���l���Z�ނƂ����A�}���ɐl���������Ă���B��������Ȓr���ق����炩���ɂ��ĕی�������ɎE������A�Ƃ����̕ی����̂悤�Ȃ��́A�ی삪�K�v�Ȏq�������E���ɂ������ƂƂȂ�A���̐l�X�ɐ[�����܂�悤�B �@�����œV�Ƒ�_�Ƒf���j��������������Ɠ`������B����̓E�P�q�ƓǂށB�����炩�ǂ����͒m��Ȃ����A�^����͂��̒n�ł��E�P��Ƃ��Ă�Ă���B���邢�͌��X�^����̓E�P��Ƃ��Ăꂽ����A����̘b�����������̂����m��Ȃ��B �܂��w��㋌���{�I�x�ɂ́A�u�V�V�^����O�|���@��v�Ƃ��A�V�V�^������u���� �@���߂̐^����̋߂��ɂ�  �ɍ��̒�(�`)�Ƃ����Ӗ��ł���A�Â��͂��̕ӂ�܂ŊC�����荞��ł��č`�ɂȂ��Ă����̂ł��낤���A������C�T�`�ƌĂ̂ł���B���̃C�T�n���͂��邢�͂����̐^������C�T�̐^����Ƃ��Ă��߂����킩��Ȃ��B �ɍ��̒�(�`)�Ƃ����Ӗ��ł���A�Â��͂��̕ӂ�܂ŊC�����荞��ł��č`�ɂȂ��Ă����̂ł��낤���A������C�T�`�ƌĂ̂ł���B���̃C�T�n���͂��邢�͂����̐^������C�T�̐^����Ƃ��Ă��߂����킩��Ȃ��B�@�^����Ƃ͉��̂��Ƃł��낤���B�N�����m�ɂ͓������Ȃ��B�}�i���̃}�i���Ƃ��A�����m�̓��X�ł̓}�i�Ƃ����̂͗�͂̂��Ƃł���Ƃ����B�}���̂��Ƃ��낤���B���̂��Ƃ��낤���B �@�}�i���Ƃ��������t�B���s�����ǂ����ɂ��邻���ŁA�_�C�r���O���D���Ȓm�荇�������̓����C�ɓ���A�����̖��Ƀ}�i�Ƃ������������Ƃ������[�����������Ƃ�����B�}�i�͂����Ă����̓�̐��������A�ǂ���������҂���Ɨ��Ȃ��悤�Ɋ�����B  �}�i�C�̓k�i�C�Ƃ��Ăꂽ(�I)�B�����œV�Ƒ�_�Ƒf���j�������������b�ɂ͋ʂƌ����o�Ă���B������^����ɑo���o���Ɗ��ݍӂ��ău���Ɛ�������O���ܒj�̐_�X���Y�܂ꂽ�Ƃ����̂ł���B�k�����ŋʁA�i�͓��̃i�Őn�̂��Ƃł͂Ȃ��낤���B�ʂƐn�����Y�ݏo���ɂ͂��̐^���䂪�K�v�ƍl�����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B�L�I�́A�����ނ��������������Ă͂�܂�ɂ�i�A��搶�͂��ꂾ���炩�Ȃ��܂���i�A���V��͂���Ȃނ��������͂��������l���Ă͂���܃w���f�A�ʂ̐�A�S�̐�̂��Ƃł��K�i�Ƃ����Ă���悤�Ɋ�������B�O��̏ꍇ�͋ʂƓS�͂����߂����ō���Ă���悤�Ɏv����A���܂蕪�Ƃ����B���Ă͂��Ȃ����������m��Ȃ��B�^����͋ʂ�S��̐��Y���̐M�Ɋ�Â��ł͂Ȃ��낤���ƍl����B  �@���߂̐^����͌×�����̐�̖������A���݂ł͏��X�X�̖��Ƃ��Ă̂ق����悭�m���Ă���B �w�O����k�������đ����P�L�����炸�̐����߂̃A�[�P�[�h�̂��鏤�X�X�ʂ��^����ʂ�ƌĂ�ł���B �@���̓��͓��ʂɓ�����Ă����B���т��s�̑唄��o���Ƃ��B��̑O�܂ł͐�ɐi�߂Ȃ��قǂ̐l�o���������Ƃ������A�����̓��̖ʉe�͂Ȃ��B�����͂ǂ��ł����ƕ����ƁA�L�̎q��C�ʂ�܂���Ƃ̂��ƁB�S���̗�ɂ��ꂸ�A�䂪���̐^���䏤�X�X�����Ԃ���V���b�^�[�����낵���X��������B�F�f���̂悤�ł���B ���ꂪ��̏��X�X�ł������B����ł��c�B���ꂪ���c�B�����Ȃ��Ƃ���Ȃ��ˁB���߂Ƃ������S�̂����������˂��B�Ƒ�������̖K��҂͂悭�����B�����܂��Ȃ��a�@���Ȃ��Ȃ�܂��B�Ǝ��͌����Ȃ��������A���X��̊F����͂�����Ă����邪�A�����炪����Ă����X�X����������肾�Ă͂Ȃ��B���S�̑��S�̂��������肳��邱�Ƃł��낤�B

�@�q �Y�����Y�������������蓻������R�ȂǂƂ��ӏ����葺�͑����ւĂȂ������n�͖{�����Ȃ�Ɠ`�ӁB�@ �w�O�F�{�u�x�ɁA �@�q �J�����̉��R�̔����ɂ���A�����������z�Đ���J�֏o��A����Ԃ̏��g�쑺�֏o��������q�̓�����A���O�R���֏o�铹����@ �@�q���ł��m���Ă��钴�L�����Y�����Y���J�鎮���ЁE ���߂ēǂݕԂ��Ă݂�ƁA�Y���Q�Q�N�I�́A�i���w�فE���{�ÓT���w�S�W�ɂ��j �i�ǐ�̐��]�Y���q�j �@�q �핶���y�L�́u�H�R�v�Ƃ��Ă���B���̖H�R�ɂ��ď��w�ٔŕ��y�L�̒��߂ɂ́A �@�q �Ƃ���B�����C�́w���t�W�x�́A�퐢�Ɏ���A�Ƃ��Ă���B����炪�{���̌`���A�Y���͗��{��֍s�����̂ł͂Ȃ��B�q���̍��̂��Ƃ��b�̋L�����A�����Ƃ����\�d���������ɂȂ��Ă��܂��N���ɐ��������Ă����悤���B���������N���A���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Y�����Y�͗��{��֍s���Ă͂��Ȃ��A�ƁB �����������K�^�Ȑl�͂߂����ɂ͂Ȃ����낤�B�����Ă��͂̐l�͈����̒��ŋM�d�Ȑl���̎��Ԃ��߂����̂ł���B�����Ė����o�߂��牽�\�N���̐l�����܂��������_�ɉ߂��Ă������ƂɋC�Â��B�����ꂽ�͂��̌������E�́A���m��ʐ��E�ɂȂ��Ă���A�����Ɉ�l���c����āA������R�Ɨ��������̂ł���B���̃y�[�W��ǂ�Œ����Ă���F����́A����ȕs�^�ȉY������ł͂���܂��ʂł��傤�ˁB   �@��������|��S�O�㒬��R�E�v�m�ɉz���铻��  ������ǂ�ǂ�ǂ�ǂ�Ƃ����̂ڂ�Ǝʐ^��̒����ɂ���������A�Â����悭���p���ꂽ��ȓ��Ƃ����B�O�㒬���̍s���̃I�o�`���������������g���āA���쑤����͔_�Y�����g���āA���̓��œ��������킹�ĕ��X�����������Ƃ����B�z�����Ƃ���͍L��Ȗq��ł���B�����E�։��Ə�R���ɒB����B  ����(�R�S�Q���[�g��)�͈ɍ����ƒO�㒬�̋��̗Ő��ɂ���B�ʐ^�i�E��j�̓��͈ɍ��������猩�Ă���B�����̈ƕ��������ŁA�E��(�k��)����R�A����(�쑤)���}�R���邢�͊}�x(�S�X�U���[�g��)�ł���B ���쏬�w�Z�̍Z�̂ɉ̂���悤�ɁA�Ƃ��낤�@���ہ@�����@�}�@��@�c���Ԃ��o���o���Ȃ悤�����A�}�ƒ�͒���������ŗׂ荇���R�ł���B����Ȃ��Ƃ���C�J���ƃJ�T�͉����W������n���Ȃ̂����m��Ȃ��B�w�ɍ������x�́A  �@�q �u�Ƃ���Ӂv�́A���t�W�ɂ��阮���̉́A����R�ɓo���đ�a���̍����������Ƃ��̂��̂Ɠ`��������̂ɂ�����x�����o�Ă����ł���B�Ӗ��s���Ƃ����B���䎁�́u�Ƃ�Z�Ӂv���Ƃ��Ă���B �@���싍�Ƃ����̂��ǂ�ȋ��Ȃ̂��m��Ȃ��̂����A��̖q��̋�������ł͂Ȃ��낤���B���̓��삠����̋����ĂԁB�U�O�O���������Ƃ������A�_�Ƃɂ͍��͂P�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�p�q�ꂩ�ȁA�Ǝv����{�݂��ق����炩���ɂȂ����肵�Ă���B �O�v���v�̓�c�q�͗Y���ɖ����˂���A�O�g���]�ЌS�ɓ��������Ɠ`������B�l�ɍ��ݎ��ւāA���n�����q���A�Ɖ��v��������Ƃ���(���@���ʑO�I)�B���̋��Ȃ̂����m��Ȃ��B �X���h�C���w�E�ɂ܂��Ƌ��Q�B�������܂����v�E�O�v�ƊW�����肻�����Ƃ́A����͌����Ƃ��Ă����B���͂���ȋ������邱�Ƃ����͒p�������Ȃ���m��Ȃ������B�쑺���������m�����̓������������B�u������A���ŒA�n��������ȏ��ɂ����v���炢�̔F�������Ȃ������B�ȏ�͖����w�ɍ������x�̎���ł���B  �@���ݐl���Ȃ̂��ǂ����킩��Ȃ����A���̃I�P���P����������ƊW������̂ł́A�Ǝ��͊����Ă͂����B.�O�g���ƌĂꂽ�����ł��邩��A���̗��V�c�͂��邢�͒O��o�̓V�c�Ȃ̂����m��Ȃ��B ���߂̑�����ɔނ�̓`�����`���(�c��)�B�����ɂ͌\���������������A玕ۍ�̂����߂��ł������B���߂ɂ͓`���Ƃ��Ĕނ�Ɋւ�����̂�����������B ��{���̎O�d�� �����ɐ��₪�������Ƃ����b�͕����Ȃ��A������ ����͎O�d���̎O�d�ŁA�O��̘b�ł͂Ȃ����A�O�d���̎O�d�͌��݂̎l���s�s�̐���̎����ЁE�����c�_�Ђ̒n�E�O�d�S �@�O��̎O�d(��{���O�d�E�O�g�S�O�d��)�͂ǂ����͒N���_���Ă͂��Ȃ��悤�����A�����n���Ȃ玗���悤�Ȏ���������̂ł͂Ȃ��낤���B�u��{�悢�Ƃ���E�����̒��v�Ɖ̂���Ƃ����A�O�㔼���̊�ՁE�ԛ���Ɋ܂܂ꂽ���̂��������Ď��R�Z�k�����悤�����A�����͒O�㔼�������̂悤�ȏꏊ�ł���A�P���N�ȏ�̔N���̂������ɉ����ق��ɂ��Z�k���ꂽ�z���������Ă������s�v�c�ł͂Ȃ��A���������邢�͉�������ȕ��ƊW�̂���n���Ȃ̂����m��Ȃ��B �\�͕͂����A�̑c�E�ɍ���F�Y���̃C�J�K�ł���A���̃J�K�̓J�O�i���j�̂��ƂƂ��w�E�����(����O��)�B�C(��)���t���Ă��邩�狭�͂ȎY���̏W�c�������̂����m��Ȃ��B �@���c�q�͂���ɒO���Ĕd���� ����̎q�ǂ��̍��ɂ͔���Ƃ����i�C�t���������B�F��{�͎����Ă����Ǝv�������M���p�ɂ����ɂ����ɂ��g���Ĉ������ŕ֗��Ȃ��̂��������A����͂����̎Y�ł������B �d�B�Őn���s�Ƃ��������Č���炢���낤���A���߂̃X�[�p�[�ł�����o���Ă���B�鉮�̍⍪���쎁�Ȃǂ́u�I���W�����p���Ƃ����ŁA���V���g����v�Ƃ킴�킴�O�܂Ŕ_�p�n�����ɍs���B �w�O���̌����x���A�O���R�͂ނ����d�������X�S�̖��R�������ƔF�߂Ă悢�B�Ə����Ă���B���͐_�ˎs�k��ƂȂ��Ă��邪�A�O���R�����肱���ɂ����₪��͂肠��B�����Ƃ��������Ȃ����߂��ɂ���B �@�k���O���͔E�C�����זڂƂ���(���@���ʑO�I)�B�זڂ̓z�\���Ɠǂ�ł��邪�A�d�����y�L�Ɏu������ �זڂƂ����ꑰ�͒O��Ƃ��W�����肻���ŁA�w���x�����x�iS49�j�́A���x�̓V���{�̓`����`���Ă���B �@�q �@ ���x�J�ɂ��Ă���{�Âɂ��Ă���]�R�̖k�[�ɂ͍��T���������A�זڂ̌���ł͂Ȃ��낤���Ǝ��͏���ɍl���Ă��邪�A���Ăǂ����낤���B�w���H���j�x�̍�a�쑠�̍�T���A�^�Ӗ�猵�E�S���E���q�̗^�Ӗ쐩�͍����Ƃ�������A���̒n�����ɗ��܂炸�S���̕����̐�[��S���Ă����̂����m��Ȃ��B�������I�P���P�܂ł͓��������͎肪���܂���̂ŁA�ǂȂ��������̂����������A���̐���������Ă݂ĉ������B�w��{�����x���ڂ����̂ł��̃R�s�[������Ă����܂����B �@�O��̃q�}�����Ƃ��`�x�b�g�Ƃ��Ă�鏊������ƂȂ�A��͂��������̂Ƃ����B�R�W����̎��͂��̂��肽�͌����݂ɂT���[�g���ȏ�̐ϐႪ�������Ƃ����B �E�̓c�͂����炭�U���[�g���͂������Ǝv����B���͑��ێR�̕��Ԃ��̂ǂ��ɉ���Ă��邪�A���̖k�̒J�ɍ��͔p���ƂȂ����W�����������������B  �w�Z�ւ̓X�L�[�𗚂��ēd���̓���ڈ�Ɋ����Ă䂭�̂������ł���B���̍���ȍ~�R�Ԃ̏W���͔p���ɒǂ����܂�Ă������Ƃ����B �c�͏��a�S�Q�N�ɔp���ƂȂ����B�w�ɍ������x�́A �@�q ���₪�������Ƃ����b�͂����Ȃ��̂����A����⑾�ێR�̂�����͓V�R�̗ǎ��Ȗ؍�(����O�Ȃ�)���Y�o����B�n������_�㐙���@��N������邱�Ƃ�����Ƃ����B�ΎR�D�ɖ�����Ă���Ƃ����̂�����A�O��̃|���y�C�ł���B����������̓|���y�C��肸���Ƃ����ƌÂ��_��ǂ��납���疜�N�̐̂̕��ł͂Ȃ��낤���B �@������������n���ŁA�c�c�Ƃ͊C�_�̎ւ������Ƃ��A���S�F���̂��̂��Ƃ�������B�O���ɂ������W�����肻���Ɏv�����A����͂킩��Ȃ��B�u�_�����v�ɂ����O�ʓ����_�������āA��Ƃ̊W�ł��̐_�Ђ��m�肽���̂����A���܂��悭�͂��߂Ȃ��ł���B ���n�Ղɂ��A�Y����   �O�����Ƌ����Ђ��{�{�����͂�Ŕz�u����Ă��邪�A�����̕��т͂��̎��ӂ̐_�Ђ��W�߂����̂̂悤�Ɏv����B�{���͓��{�̌��{�I�ȎЂȂ̂����m��Ȃ����A����Ɠ��ƉY���ɂ͉�����m��Ȃ��[���W�����肻���Ɏv����B��s���~�b�h�̓��Y�x�͌Â��͓��R�ƌĂ����m��Ȃ��B��̕��̒Ԋ�S���C�ɂȂ�B�O��͉������̕ӂ�ƊW�����肻���ɂ��v����B  �@���邢�̓c�c�̓c�`�Ƃ��Ȃ�̂ŁA�O�{�{�a�E�����J���Ă���u�y�V�{�v�����ꂩ���m��Ȃ��B�͂�����ƃc�c�n�̖���������̂͂��������̂悤�Ɏv���B�O�{�́u�����R�ω����_�����v�̍��͓����_�ƌĂ�Ă����̂����m��Ȃ��B���{���O�{���A�ǂ��炩�A���邢�͗������J���Ă����̂����m��Ȃ��B�y�V�{�ƕ���Ŗ{�a�̍����ɑ���V�{���J���Ă���B��������Ƃ��̃^�J�����邢�̓^�c�n�̖��ŁA�����J��̂����m��Ȃ��B �ɐ��̊O�{�ɂ��y�{�����邻���ł���B�����ł͓y�{�͌��n�_�Ƃ��̍��J�҂��J�邻���ł���B  �u�C��{�Óa�n�̎� �@�C��_�{�������k���Ɉʒu�����_�{�����ɂ����鐹�n�Ƃ��Č×����u�G���ׂ��炸�@�ݑ��Ԃׂ��v�ƎЉƕ����ɉ]���`�����Ă��邪�A���ēV���R�̗�ɗ�Ղ𐂂�X�ɐ_�ߔ��̌`�Ԃ𗯂߂錻�u�y���v�͋C��V��_�~�Ղ̒n�ł���A�`����t�E�O�@��t�������ɍՒd��݂���������̑�Ƃ��C�������Ƃ��`������B�@ �y���͉A�z���̓y���_�ُ̈̂ŁA�t�͊��ɉĂ͖�ɏH�͈�˂ɓ~�͒�ɂ���Ƃ���A���̊��Ԃ͑����̕����������ޏK�������������A���̓y���𑴂̒n�ɎT���Έ������_���M��Ȃ��Ɛ[���M����Ă����B �@��㋫���n���s�s�v��@�Ɋ�Â��w�Z�p�n�Ƃ��ď��n�̛߂ޖ����Ɏ��������y���ƎQ���͂��낤���Ă��̂܂܂̌`�Ŏc���ꂽ�B����N(���Z��)���c�ȑO�̋C��{�͍��̓y���̒n�ɒ���������J���c�܂�Ă����B���̐����ʂ��ċC��V��_�̍G�喳�ӂ̌�_����Ղ����Ƃ��o����悤���̂��ѓĐM�҂̕�^�ɂ��y�q�ݔ������h�Ɋ��������Ɏ���������ł���B�v  ���݂͗L���Ȉɍ��̏M���Q�i���̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɐ�肳�ꂽ�j���Q�R�T���������Ԉɍ��p�ɖʂ������t���ł���B�ʐ^�Ō����ΐ^���ʒ����̏������荞��������ł���B �w�O�F�{�u�x�͋T�̎��@�ɂ����鏈�ɂ���Ƃ��Ă���B�����T�̕@�Ȃ甼���̐�[�̋T�R�W�����낤�B���I�I�H�@�T�Ɏ����������̂��낤���B�\���グ��܂ł��Ȃ����A����͂������B�\�L��������A�z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�n���𖾂̓S���ł���B���Ɍ����S��蒬�ђJ�� ���㍑�z�S�̎����Ђ� �@�q �Ƃ��Ă���B  �T���ɂ͉����� �@���ʐ^�͏�ʐ^���班�����փJ������U�������̂ł���B���̎ʐ^�̈�ԍ���̒J�Ԃɒ����Õ��Ƃ����U���I���̉������Õ�������B���̒n���獡�̏M���̂��邠����ɏZ�ސl�����͈ڏZ���Ă����Ɠ`������Ƃ����B�w�ɍ������x�́A �@�q �@�����̏o�y�i�̂����A���ɕ����i�Ƃ��ēS���O���Ƒ����̓S�V�i�₶��j��A�S���̕��Ƃ�������S���i�������o�y�������Ƃ͒��ڂɂ���������B�S���͒����ŕАn�̏������ł���B�S�V�͖�Z�Z���`�`���Z���`����A��P���ɂ����܂��ďo�y�����B�@ �S�������Ƃ������Ƃ͂����S���i�͂����Ő��삳�ꂽ�Ǝv����B�����̍ŐV�̋Z�p�ł������Ǝv����B�������܂��n���̋Z�p�����S�̒n�ł������Ǝv����B����Ɂw�ɍ������x�́A �@�q �S�̂��ƂȂ��Y��ɂ킷��Ă���B���ɊC�ɊW����悤�ȕ����i�͂Ȃ��ł͂Ȃ����B�����V�͋t�ꂪ�����Ă���A���̖�Ŏ˂ċ����̂邱�Ƃ��ł��������ł���A�����������������@���͂����Ă��������ǂ����B�嗬�͉Y�����Y���̒ނ�ł͂Ȃ��낤���B�ʐ^���Y��Ȉɍ��p���ɂ͌~��C���J���������ނ��Ƃ��������A�V�R�̒�u�Ԃ̂悤�Ȃ��̂ŃC���V��ǂ������Ĉ�x����Əo���Ȃ��B�]�ˏ������납��ߌ~�����Ă����B�����E���{�Ƃ������~�ł������B�R�T�O���̋L�^���c����Ă���B�C���J�͈�x�ɓ��{�߂������g�����ꂽ���Ƃ��������B �@�q �@�i�_�Ж��ג��j�@�@�Ր_�@�n���s��.�@ �����̓C�J���Ɠǂނ̂��낤�B���E�W�� �O�R�����e���p���ł���B���݂͐l�͏Z��ł��Ȃ��B����̂��߂Ƃ������邪�A�{���͂����ł��Ȃ��炵���A�P�E�Q��̐�ɂւ������悤�ȃ����ȑ��X�ł͂Ȃ��B�Ȃ������������X���S�тĂ������̂��A���炩�ɂ��Ă����̂����y�j�Ƃ̑厖�ȋ߂ł��낤�A�����̑��X�͖����̓��{�̂��ׂĂ̂ӂ邳�Ƃ̉^������肵�Ă���̂ł��낤����ł���B  �@�@ �@�悾���đ���L�����̂ł��邪�A�m�����̕ӂ�ɂ������͂������ƁA���n���̂ł��邪�A�Ȃ��B�����Ȃ��Ȃ����肷��Ȃ��B��̂Q�R���䕗�Ő_�Ђ������ꂽ���͂������邪�A���̎��������ꂽ�̂��A�Ȃ���̊R����̏����ƌ������čs���ƁA�������B������A���̐Βi���B��������ŗ������Ƃ���ł������悤���B �@���āw�O�F�{�u�x�ɂ́A  �@ �@�q �@��R���̌�R���悵�̎R�Ƃ��ӁA�R�̓�ɋg�쑺����A�g�t�̖����@ ���{�O�g��̈ꂾ����������ǂ��A����̌@�ɗ��Ă����C�J�������ނ�̌̒n�E��a�̋g��R�̖��������Ɉڂ������̂��낤���A����Ƃ��쑤�͗^�ӌS������A�^�ӂ̎R�̓]�a���낤���B�w�O�㋌���L�x�ɁA �@�q �w�ɍ������x�ɂ́A �@�q �C�J���W�͕{���ɂ́A�D��S�a�m���⌴�ɃC�J���o�i�Ƃ�������������B �O��Ő���Ƃ����A���߂̎��ӂƈɍ����E�O�㒬�̎��ӂƖԖ�E�v���l�̎��ӂ̎O�̃O���[�v�ł��낤���B�Ԗ�E�v���l���ӂ͌�Ɏ��グ��\��B

�V������ƌĂꂢ���A�����_���ł���A�]�ˊ��ɂ͎Q�q�҂��������������ł���B�������ꂽ�y���������Ă���B�ǂȂ�������Ȃ��Y��ɑ|�������ĉ�����̂��A�L���L�����ӂ�\�����B �w�ӂ邳�Ə��z�x���ڂ����B  �@�q �@�V���N��(729-748)�A�s���F�����{�������������ꂽ�Ƃ��A���̒n��K��A�R�[�ɋ���R�����������A����ЂƂ��Đ{���V�j��(�����V���Ɛ\���B�����V���͖�t�@���̉��g�ɂ��ċ_�����ɂ̎��_�ł���A���s�̔���_�Ђ����l�ł���)���������A�V�䒆��_�����̉@�Ƃ��č��J�������̌����`��������B����������_�Ћ����V���Ƃ����ߕ��A�_���ɂ���Ђ̓y����k�n�ɎT�z����ƁA���������܂����U���ď��앨�L���A���̌�쌱���炽�Ȃ�Ƃ̕]���������A�ߋ����������̎Q�q�҂��������Ƃ����B����W����͔_�ƋZ�p�̐i���A�_��̕��y���ŁA���݂͎Q�q����l���]�茩���Ȃ��Ȃ����B �@�Ȃ����N�\�\�ܓ��̍c�y����ɂ́A���N�̈��̏o����肤�����̐_�����s����B (�{�ЁE�����Ћy�эՐ_) �����_��(��H�_��) �@�@�Ր_�@���C���䔄���@�����{���V�j���@��N�� �@�@�@�Ր_�@�V�V�䒆�喽 ��א_�Ё@�@�@�@�@�@�@�Ր_�@��q���� �@�@�@�@�@�@�@�@�Ր_�@�卑�䍰�_�@���_�@�ؐ_�@�十�R�ːb�_�@�]�x���_�@��R��_�@�����_ �@�@�@�@�@�@�Ր_�@���{�g�_�@�H�R�ː_�@�g���_�@��Ó��_�@��y�_�@��N�_�@���R�ːb�_�@�ꍂ�Ó��_ �@�@(���E�����_�ЁA��y�_�Ђ̍Ր_�͑�N���̎q�Ȃ�) ���B�@�V������̞��m�� �@�����_�ЎQ���A�̒�����������Ƃ�������(��ՁA��t���̖k��)�Ɏ���O�S�N�ȏ�Ɛ��肳�����m������B�����͖�l�Z���[�g���A�������́A�܁E�O���[�g���]��̋��ł����āA�ʖ��A�u�����̞��m�v�Ƃ��Ă�A�O�L�Ў��̗R�����ے����邩�̂��Ƃ����ł���B���a��\���N�䕗�\�O���̉e���Ŏ�����̕��ɏ����X�����̂ł͂Ȃ����ƌ����A�ꎞ�͐S�z���������Ƃ�����B�܂��A�ߔN�ɂȂ��Ď�������␊���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ������A�ǂ��������ł����Ăق����ƋF�����ł���B�Ƃ�����A����ɑς��A�ӂ邳�Ƃ̕�炵���݂܂���A�܂��A�ߋ��́u�V���Q��v�̓��W�Ƃ��Đ����Ă������̘V�����ɕۑ����������̂ł���B�@ �@���̐_�Ђ���������Ƃ������Ƃ͋g�쑰�䂩��̎҂��Z�ނƂ���ł������Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����_�Ђ͒O��ɂ́A���̒n���܂߂ĎO�Ђ���B ��������������邪�O�g�������ނ��� ���S��R�����̖Ԗ쒬�֔�����{�����猩����_�Ђ������_�Ђł��邪�A����͍]�ˎ���ɂ͑����匠���Ђł������i�Ր_����R�����匠���Ɓw��R���L�x�ɂ���j�B �]���Č×�����̒O��̋����_�Ђ͓��n�̂��̐_�Ђ����Ȃ��悤�ł���B���̋����_�Ђ��]�ˊ��̕����͋����V���Ƃ������V���ЂƂ����āA�����_�Ђł͂Ȃ������̂��Ƃ��l�����邪�A���p���ɂ���悤�ɁA�����_�Ћ����V���ł�������������Ȃ����A�[�̕�̎R��������R�ł���B��͂�Â���������_�Ђł��������ƍl���Ă����B �w�����S���x�ɁA �@�q �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�q �����_�Ђ̋����̓y���ċA��A�c�ɎT���ƕa���Q�ɖ`����Ȃ��Ƃ��A�܂��͋����̖̎}���ēc�ɗ��Ă�ƁA��������Ƃ������A�F�����ċA�������̂ł��邪�A���͂قƂ�ǂ��Q�肷��l���Ȃ��Ȃ����B �V������̎� �@�V������̋����ɂ�����̏��}�������A��A��c�̔Ȃɑ}���Ă����ƁA�a���Q�̎ɂȂ�Ɠ`�����Ă���B�@ �Ƃ��Ă���B  �@�C�J���E�j�C�E�j�r�E���E�Y�����Y�E�����͐���őS���Ȃ���B���悤�ɌÂ�����̓`�������A�n���A��������Ȃ��悤�Ȃ��̂����A�ĊO�Ƀo�J�ɂ͂ł��ʂ��̂ł���A�����m��ꂴ�鋽�y�̗��j��`������̂ł��邱�Ƃ����߂čĔF����������B �@�V���͂܂� �@�q �@�q���������a���̐��ɁA�q���̍�͐V���̎��Ȃ�ׂ� �@ �v���� �@�@�@�@ �͂邩�Ȃ�q�̓��̍�ɏZ�ފC�m�� �@�@�@�@�@�@�@�@�C�����݈̂�������@�@�@��ݐl�s�m.�@ I��E�͂ǂ�Ȍ���ɂ����Ă��悭����ւ��̂ŁA����͂��肤�邱�Ƃł���BM��N���悭����ւ��̂ŁA�u�����R�ω����_�����v�i�^�ӌS�����_�����j�ɏ]��ʔ��z���_�������邪�A���邢�͂��̐V���_�Ђ����ꂩ���m��Ȃ��B������ւ�������͏��z�̒n�ł��邩���m��Ȃ��B �@�����͋I���O�O�S�N���̎��݂̐l���Ŗ퐶�̍ŏ��̍��ł���A�S���ɏ����n���`���n�͑����A������j�I�����ł��������ǂ����͂��Ȃ�s���ł���B�Y�����̉Y�����b�ƃZ�b�g�ŒN���ǂ����̐���̌@�W�c�������������`���ł����������m��Ȃ��B�C�J���������邢�͕F��������Ƃ�����������Ƃ����̂����������m��Ȃ����A���͐���ƌ��т��Ă��āA�����Ԃ�ƌÂ�����̓`���ł��낤�B �@�Ìy����(�k�Ìy�S������)�̔���_�Ђ̏����_���͕Жڂł���Ƃ���(�w���s�k�R������x)�B���b�J�`�͖��G��̂��Ƃł���炵���A�������B���̐E�ƕa�̂悤�Ȃ��̂ł���B��������������߂Ă����Ƃ������Ƃ͏\���ɍl�����邱�Ƃł���B �@�@�@���R�i���ߎs�E�����s�j �@�@�@�����B�C���B�C���B�ޗnj��Y�C���B �@�@�@�����n���`���̒n �@�ނ�̏W�c���ꉞ�A�C�J���|�g��|��a�n�W�c�ƕ��ނ��Ă������B �@�q

�@�w�ӂ邳�Ə��z�x�́A�j���t�ƃ��r���ӂ��Ă��邪�A�����́u�I�v�͔H�ŁA�l�Ƃ�ނ̂Ńj�Ƃ͓ǂ܂Ȃ��B�Ђ炩�Ȃ́u�ˁv�A�J�^�J�i�́u�l�v�����̊��������Ƃł���B �j�Ȃ�玂����Ȃ̂����A�����܂�����ԈႦ�Ă���Õ���������B������H�z���l�t�Ɠǂ�ŁA�Ӗ����킩��Ȃ���A�j�t�Ɠǂ�ł������ł��낤�A�d�����Ȃ��Ǝv���B�O�����̌P��玕z�Ƃ����z�Ƃ�������Ă���B�����ԈႢ��玕z�_�ЂȂ�A����͒O���_�Ђł���B�������O���̒n�ł��邱�Ƃڂɏؖ�����d��Ȑ_�ЂɂȂ邪�A�Ȃ�����Ȃ�O���Ƃ����Ȃ��̂��B�w�����S���x�̂����悤�ɁA�����Ñ�́u�\�z�v�Ȃ�~�t�ł��������ƂɂȂ�B  ���Ɍ����S�������ɂ́A���ЂƓ����u�H�z�v�Ƃ����n��������B�A�n�������̋߂��A�~�R�����݂ł���B�����ł͂��̎����j���E�ƌĂ�ł���B���ꂾ����n���͂�₱�����B����ł͂����Ȃ���������ȑ㕨�ł���B����Ȃ����͂��悢�捬�����Ă���B M��N�BI��E������ւ��₷���̂͂ǂ̌���ł������邱�ƂŁA�j�t���l�t�E���t�E�~�t�E�~�u�ƂȂ��Ă��ʂɕs�v�c�ł͂Ȃ��B�j�t���j���E�����t�͏\�����肦��]�a�ł͂��邪�A�o�_���y�L�̔��z�_�Ђ�m���āA�w�O���̌����x�́A�����f�肷��̂����߂���Ă���B �O���W�̒n����_�Ж��͕ω����������A��u���߂�킳������B �w�Î��L�x�̑�N�_�̖���ɑ�y�_���y�V��c�_�������邪�A����Ȃ̂��ǂ����킩��Ȃ��B�����͂Ȃ��A�����̊ԈႢ���B �@��]���V�c���̖L��_��(�O�{)�ɁA�y�V�{�E���V�{���J���Ă��邪�A����ƊW�����邩���m��Ȃ��B���Ԃ�b��W�̐_�l���낤�B�ɐ��̂ǂ����ɂ���y�_�Ђ��������ƋL�����Ă��邪�A�����v���o���͂��Ȃ��B�c�`�͎ւ����m��Ȃ��B

�@�O��ɂ͌×���莵����t�M�ƌĂ����̂������āA���̊W�̎��@���Â����N�����B���͂��ꂪ�����̌@�̏W�c�A���邢�͉������������ɊW������̂ł͂Ȃ����A������ɈႢ�Ȃ��ƒT���Ă���B���S�������Ί}�]�N�Ɩ@���������Ƃ��Ȃ������B�������A�����ɂ͎ア�̂ŁA���݂̂Ƃ���͂܂��܂������قǂ̂��̂ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �@���̗͂ɗ]����Ȃ̂ŁA�ȒP�ɂǂ�Ȏ��@���A���̎��ӂɂ��邩�����������グ�Ă����B������ƗL�肷����̂łȂ����Ǝv����قǂɂ���B

�w�O�㍑�����S���В����N�@��x�ɁA �@�q �w����W�x�́A�����V��@���Ƃ��Ă���B�����ɓV��@�͊W�Ȃ��Ǝv�����A����������Ă���B ���݂͔p���ő��݂��Ȃ��̂����A�W���̓�[�ɂ���傫�Ȟ��̍��{�ɖ�t��������A���̍����̍L�ꂪ�Ւn���Ƃ����B�����_�Ђ͂��̞�����o��B �w�ӂ邳�Ə��z�x�́A �@�q �@�^���@(�~�����q���@����) �{���@��t�@��(�`�E�s���) �J�R�@�s���F ����́@��\��� �@�g��̊O�Ɉ�̋���R�@�@�Ⴟ��t���Ԃ��Ƃ��v�� �����N �@����R��͓V���N��(729-750)�s���F�̑n���Ƃ̌����`��������B�����V��@�ł��������A���̌�A�R�������ƂȂ�A������N(1335)�ϊo�@�^���@�@���@��������Ɠ`������B���̌�A���F���r�p�����̂ŁA�Ƃ��̏��R�������������F�����������Ɠ`�����邪�A���\�O�N(1690)�Ђɜ��S�Ă����B���̎��A�{���̖�t�@���ƌ���̌ܔ@������o�����̂ŁA���Ɏc���Ă���Ƃ����B���N���\�l�N�A�����̊J���Z�@�~�ƕ�����Č������B�����̑�Ɏ���A�h�Ɩ������͔p���ɂ���悤�Ƃ̒B��������A���l�B�͂��̗R�����鎛���Ȃ�Ƃ��������������Ǝ�X������ʁA�p���͖Ƃꂽ���A���̌㖳�Z�ƂȂ�A�������V�������Ĉێ�����ƂȂ����̂ŁA���a��\���N��̂��A��t���������A���݂Ɏ����Ă���B �����@�S�Z�E��� ����Ё@�����_��(�V���N�ԍs���F�����Ɖ]�`) �k�n�@�l���O��(��J) �R�с@�㔽�됤�E��(��J�A�j�P�J) ��n�@�됤��E��(��J)�@

���n�̈ē��ɁA �@�q �@���q���㏉���A���ۘZ�N�ߕى~��l�ɂ���đn�����ꂽ�S�N�̌Ù��A���̂́A���������ő������ɂߑ����̓����m�V���d�ˁA���Ȃ������ɗ���y���o�������Ɠ`�����Ă���B �@�ω���m�������̐������̒n�ɐl�X���~�������Ď��_���Ȃт����̂Łu�����_�R�v�Ɩ��t���ى~��l�̐S�薞�邪�̂Ɏ����u����v�ƍ������B���A���l�̊肢���͂��ĉ����鎛�Ƃ��Ď����i���߂łƂ��B�u���莛�v�Ƃ����B �i�\�N���i��������j��œ��F�����Ď������������N���i�]�ˑO���j�{���~���̉@��A�G���m�s�ɂ���Ē������ꂽ�B���݂̖{���́A���a�l�N�i�]�˒����j�ɉ��z���ꂽ���̂ł���B �@�{���\��ʊϐ�����F�����͏���Ƃ��Ɋ�a�ɗ쌱���炽���ȁA�ݕ��Ƃ��čL���ߍ݂̐��h���W�߂Ă����B�O�\�O�N�ږ��ɊJ�������镧�ł���B�����́A�{���Ȃ�тɎ�앧�E�s�����������A������V���̎O�[�͑n������A��������s�w�蕶�����ł���B �����\�l�N�p�ߔN�i��Z�Z��j�㌎��\���� ��J���L�O �^���@�䎺�h�@�����_�R�@�s���@�@���莛 ���e���V�c���莛 �������ω����D����O�\�O�Ԗ��茋�菊�@

�@�q ��u��t�`���߂���v �������ɔ����鋻���[���J�n�`�� ��тɐF�Z���c�鑺�̗��j �@��́A�c����N�i��܋㎵�j�ɁA�א쒉���ɂ���đT�@�Սς̎��Ƃ��Ď�����ƂƂ̂���܂ŁA�ǂ�Ȏ��ł���������`����m���ȋL�^�͂̂����Ă��܂��A�����[���J�n�`�����A�n��Ɍ��`�����Ă��܂����B �@���͂��̂��납�������ł͂���܂��A�V����̖k�A�����E����Ԃ̎R��A�V���R�̑�n�ɂ��̖����̂����u������v�Ƃ��������A��̑O�g�Ƃ����A�܂��A�͂邩�̂ɂ��̎��́A������̎R�n�����́u�_���v�Ƃ���n�ɂ������u�������v�Ƃ������ł������Ɠ`���܂��B �@���̂悤�ɁA���̒n��ɂ́A���`���ɂ��`��������������܂����A���̓��������A������t�̎��ł���Ƃ����`�����A�͂��߂ĕ��͉������̂́A������̔~�]�i�������j�a���ŁA�]�ˎ��㒆���̂��Ƃł��B �@���݁A�����̔����_�Ћ����ɂ��镟����t���̖�t�@���R�����̌��{�́A��������Ƃɓ`���~�]�a���̎�ɂȂ���̂ŁA�����ܔN�i�ꎵ��܁j�ɏ�����Ă��܂��B ���������ւ�����t�̗�� �@�u�v�O�V��B�����S�������������t�@���ғ�������S�֑喾�_�������ň��u���������ӎ������ꎛ�ꑸ��]�v  �@�O��̍��̉����S������������̖�t�@���́A�́A�O��̍��̎������Ɉ��u���ꂽ������t�̂����̂ЂƂł���Ƃ����Ă���A�ƋL���A���̂��ƂɁA��t�@�����J�����O��̎��������L���Ă��܂��i�@���ɋ`�S���x���ꑺ�̎{�A���ɉ����S�͎珯�������A��O�͒|��S�F�쏯�苻���A��l�͓��S�����g�i���_�{���A��܂͓��S�a�J�����y�������y���A��Z�����S������������������A�掵���S���v�����H�������⎛�B�����āA �@�u�����t�ҁi�́j�̎����������i�Ƃ��āj�@���̗쌱�v�i�܂��܂��j�V�i���炽�j��v�ƋL���܂��B �@�������āA���̒n�Ɍ��Ă�ꎵ���������ւ�����t�̗����A���̂̂��A�����������ɂ��ɂ܂݂�A������Ă��܂��܂����B �@���͗���A�����ܔN�̏H�̂�����A�������̐l�A���v�����q��i������Ƃ̐�c�j���A�R�������t�̑������݂��o���A��Ԏl�ʂ̑��������Ă��J�����Ƃ����܂��B ��̎���͉������A�����I �@������t�̐M���A�ޗǎ���̒��썑�Ƃ̋F��Ɏn�܂���̂Ƃ���邱�Ƃ���A��̎���́A�������E�����I�ɂ܂ł����̂ۂ邱�ƂɂȂ�܂��B �@���āA��̐M��ł������Ƃ���鐴���A�V��A�����A�q�J�́A���̂ǂ����Ƃ��Ă��Ñ�ɂȂ���`���������A���ꂼ��ɘZ�E�����I�ɂ����Ă̌Õ������n��ł�����܂��B�܂��A�����n���ɁA�Ñ�̏𗢐��ɂ������u�i�ہj�v�̂��n�����������ƂȂǂ���A�Â��J���ꂽ�y�n�ł������Ƃ݂��܂��B �@���̂��Ƃ���A�Ñ㎛�@�̑��݂̉\���͂���A�u�_���v�̒n�ɁA��t�M�̎����������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B �@��̊J�n�`���ɂ������n�A�������̂�������̎R�A�܂��ʏ́u����t�v�̒n�A���݂̖�t���A������̂������k�̎R�Ȃǂ�����Ă݂܂����B�c

�@�q �@�n�Ђ͎�Ƃ��ĉ��g�ő���R�̓쑤�̓c���������B���@�Ɋւ���n�����A�ނ��������������Ƃ��B���a�����A����R���ɍ��쑺����������݂����ہA�ق���ѓS���̈ꕔ���o�y���Ă���B����ɂ͌Õ��Ƃ̌����������āA���̐���̒n�ɋ����Ȃ��ł͂����Ȃ��ƌ����`��������B�Ȃ������̖�����A�������ƂƂ��ĎR���J�킵�A������ъ`���͔|�������A�a���Q�r�������ߕs�����ɏI�����悤�ł���B�@ ���Ԃ����@����{���Ƃ���A�^���@�n�̑�������������̂ł��낤���B���݁u����فv�Ƃ����傫�ȏW������݂��ꂽ�B ���邢�͐^���@�ȑO����̑��z�_���J�̏ꏊ�ł����������m��Ȃ��B�ʒu�I�ɂ͂��̕��������悤�Ɏv����B

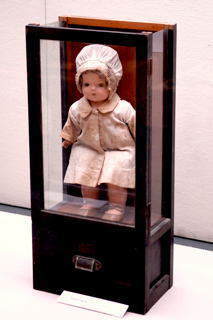

�@�q �@��͗Y�_�i�Î��L�ł͎�͒j�_�j�́A�̂̏��w�Z���j�Ŕ����_�b���K��������ɂ́A�Ȃ��ݐ[���_�l�ł���B�Î��L�ɂ́A���̐_�́A�u���߂̌��ɂ��܂��v�Ƃ���A�����ɐ��̌\���̏㗬�ɍ��ߐ_�Ђ�����B �@�O��n���ł́A��]���̌��ɐ��A�c��_�Ћ����Ɂu�V��͗Y�_�Ёv�����邪�A���̒���l�ɁA���̐_���Ղ�Ƃ���͒������B�K�J�_�Ђ̓�����L���̏\�q�̎R��_�Ђ́u��̋{�v�Ƃ����A�V�Ƒ�_�̍r�䍰���܂��Ă��邪�A���邢�͗��ЂɊW������̂����m��Ȃ��B �@�����O�\��N�ɂ́A���ؑ����Ђɏ��i�����B�Гa�̒��ɂ͑吳�\�O�N�A�C�R�����������C�e�������Ă��邪�A������͋����_�ɂ��₩�������̂��낤�B�푈���ɂ́A���^���v���F��l�B�̂��Q�肪�����������A���͌܍��L���̐_�Ƃ��Ă���B�����̎R�������V���T�J�Ƃ����A�T�J�����̖̉��ɐ痼����������Ă���Ƃ����`��������A�R��ՂłȂ����Ƃ̐�������B�@ �w�ӂ邳�Ƃ̂₵��x�������Ƃ���ɁA�w�Î��L�x�V���~�Ղ̒i�ɂ́A�������ߓ��p����Ƃ���B�����n�̔������ċv�m�z�����C�Ɉꏏ�ɍ~��Ă���B �w��㋌���{�I�x�ɂ��A��͗Y�_�A���ҍ��ߔV���ɍ��Ȃ�B�Ƃ���B ![��]���c���_�Ђ̎�͗Y�_��](tatikaraoj111.jpg) �@�ق��ɒO��Ŏ�͗Y�_���J��_�Ђ́A��]�����{�̂������ɂ���V��ː_�ЂƋ{�Îs  ���c�ɂ͂���Ȋ�͌������炸�A���邢�͑��Â���̍Ր_�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����B����͂��Ԃ�J�O��ł��낤���B���̎��_���J��̂ł͂Ȃ��낤���B�Ď�͉͎�Ƃ��Ȃ�悤�ł���B �w���̐_�̑��Ձx�ɁA �@�q �V���T�J�Ƃ����͔̂��_��ւ̑�肾�����̂��낤���B���������`���̒n�͉��������̌@�̉ߋ����������悤�ȏ��ɂ���Ǝ��͊����Ă��邪�A����͂��̋̌����҂ɕ��͊肤���d�����Ȃ��B�痼�������܂��Ă���Ƃ����̂���������̂ꂽ�̂����m��Ȃ��B�����ƌ�̒����̎R��̏�����͂肱���̐���Ȃǂ̋����͏d�����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B �w�O���̌����x�ɁA �@�q �w�����`���x�͂���ɏd��Ȕ���������A �@�q �w���I�x�Ɋ��ړ��F�\�������A��ڂ̐��m�V�c�A�����ւ�ʔ������A�{���q�a�C����Ă��Ȃ��A�O�g�̎l�����ł���B����͂������������������Ă݂Ă����ۑ�ł��낤�B �Q�l�܂łɁA�����ɓ����u���c�v�Ə������̂͑D��S���ؒ��� ���c�ӎs�� �R�[�h�ɂ��āw�n���̌����x�͉͓n�A�ƁX�ɋ߂���A�Ƃɂ�����ʂ��˂̂��ƂƂ��Ă���B�ĊO�ɂ���ȂƂ��낪���������킩��Ȃ��B ���āA�w�t���l�x1767�ɁA �@�q �Ƃ���B����͏��l�s�̒��w�҂̏��ł��邪�A�c�ӂ̂Ђ����ނ�i���u���j�������Ă���B������̒n���̏��ɂ͂܂����������Ȃ����A�c�ӂɓ��u���������ȂǂƂ��������͂ǂ�ȏ��ɂ��Ȃ��A����́w�t���l�x�̋L���Ⴂ�ł͂Ȃ����Ƃ��v����̂����A�{�Ấu�Ђ₤���v�͉Y������̌×��ł���A���̒n�Ƃ͎�Ō��т��Ă����B�����w�t���l�x�̋L���Ⴂ�łȂ���A�����͓c�ӂ̓��u���ł��邩���m��Ȃ��B �w�Î��L�x�ɂ��A �@�q �@��R�̓���ɂ��Đ^�q�ƁA���c�A�����s�A�������A���z������������������A���̑����ɏ��悤�ɂƁA���c�̑P�����̎R��ɂ��铖���_�ЂɋF�肵���Ɠ`�����Ă���B �@�������납��n�܂������m��ʂ��A�����_�Ђ㌎�\���̒��A�e�����|���ɍs���A�ߌ�A���c�A�����s�A�������A���z�̐l�B���W�܂肨�Ղ��s�����B���z���͓����̌ߌ�A�������~���������^�сA�݂�Ȃ����Q�肵�Ă��ǂ����o���s���A���₩�ȍՂ�ł������Ƃ����B �@���a�̏�������e�����ɂ��Ղ������悤�ɂȂ����B���z�͓����_�Ђ̋����ɓ�����������J�肵�Ă����̂ŁA���ꂩ��͓����_�Ђœ����_�Ђ̂��Ղ���s���悤�ɂȂ����B �@�Ȃ��A���N�A�A�n�̓����_�Ђ֑�Q�ł��Q�肵�A���D���ċA��A���{����̓����_�Ђ֔[�߂Ă���B�@ �����ɂ��A���z�ł͌��݂�������Q�͌��炳��Ă���Ƃ����B   �P�����̏�̔��_�R�����͌��݂͕�n�ɂȂ��Ă���A�V�������悪�����������Ă���B���̕�n�̒��A������ɂT���[�g������̊ۂ��n�����������A���ꂪ�����������̂��낤���B   �T�J�L�E�T�J���M�̖̉��ɐ痼�������܂��Ă���ƃg�N�Ƌ������Ȃ���傫���Ȃ����̂������A������ɂ͌��݂͏Z��ł͂����Ȃ������ŁA�A���Ă������͍��@��t�@��̂̂��Ƃ��Ă���܂��B�Ƃ̂��Ƃł������B��X�̐���͎������傫���Ȃ����ӂ邳�Ƃ̎��͈ĊO�ɒm��Ȃ��B�ڂ̑O�ɂ�����̂���m��Ȃ��B ������A�ӂƖ{��ǂ�łӂ邳�Ƃ̎���������Ă���̂�m��A����Ȃ��Ƃ���m��Ȃ������̂��ƌȂ̖��m��������ɜ��R�Ƃ���B����Ȃ��Ƃł͐g�ɂ����͂��̂ق��̒m�������Ȃ肠�₵�����Ƒ�������h���B�傫�Ȃ߂܂��ɂ�������B�ӂ邳�Ƃɂ͂��������͂�����B ���y�ɑ��閳�m���S����͓����ゾ���̐ӔC�ł͂Ȃ��낤���A���}�ɍ����������ۑ�ł���B  �@�Y�S�n�̎ЂƎv����B�}�T�̓}�T�S�̃}�T�ŁA���ɕi���̗ǂ����S�� ���̓J�`�Ɠǂ��G��̂��ƂȂ̂����m��Ȃ��B ���̐_�Ђɕ�[���ꂽ�̒����ɂ͕��ߔɉh��Ƃ������ꂽ�����������A�ӊO�ɕ��߂Ƃ͊W�[���Ђ����m��Ȃ��B�܂��G��N���q�Ƃ���[�̐Γ��ĂȂǂ�����B�G��t�̐_�l�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B  �A�������O����J���Ă����c���_�Ђ́A���݂͂Ȃ����ق��ɂ͂Ȃ��B�B�ꂱ�̒n���琼�^�Ǔ����z���� �A�������O����J���Ă����c���_�Ђ́A���݂͂Ȃ����ق��ɂ͂Ȃ��B�B�ꂱ�̒n���琼�^�Ǔ����z���� �����Ŏ��グ���邱�Ƃ̑������S��R�� �L���Ȑ����R�̘[�ɒ��������c���_�Ђ́A���炭���_��Ђ̈����_�Ђ��v�_�ЁE���J�_�Ђ̌n���łȂ����ƍl�����邪���茳�Ɏ������Ȃ��B �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�Ёi���������j��HP �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�`���̑�]�R�v(���Ƃ̗��l���J�����Ɠ`����k���i���k���j�֒ʂ��Ă��܂��B���̓r���A�ؒn���i������j�W���̐Ղ�A���ʂ̓S��i�^�^���œS���ӂ����c�肩���j�̎U�z���Ă���k����Ղ�����܂��B�́A�����Ń^�^���𐁂��Ă����̂ł��傤�B���̂������]�R�n�ōł��[���J�A�H�����Ȋ����̂���Ƃ���ł��B�n���̐l�X�́A���̒J�J�ƌĂ�ł��܂��B�̋L�������邪�A�k���̈���_�Ђ͌��݂͂ǂ����֍��J���ꂽ���Ȃ��悤�ł���B) �����_���ɂ��Ă� �w�p��n�������x�ɁA �@�q �����S�R���������ɂ���_�ЁB���쎮���ЁB�����ЁB�Ր_�͕F�ΉΏo�����Ƃ��A�l�����R�̈�l�O�g����ɔC����ꂽ���q�����Ƃ������B�܂������喾�_���L�ɂ��Α卑�喽�̎q�V�������������J����Ƃ����B�Б��̓c���ԍ�������������ƕ���j�ɂ��ƁA�����������A�n�����ɔC����ꂽ�Ƃ���A���̑c�����q�����ł���B�卑�喽��c�Ƃ���_����������_�̍��J�������ǂ�A�܂��A�n�����ɒ�߂�ꂽ�Ƃ���(�����喾�_���L)�B�V��9�N�́u�A�n�����Œ��v�Ɂu�����_�ˑd��Z�\�Z����c�v�u�����_�˒��I��C�l��ڒ���S�Z�\�ܑ��v�ƌ���(�J�y��)�A�哯���N�̐_�����ƕ��˂ɂ��u�����_��ˁv�Ƃ���(�V���g������)�B���16�N3���ɐ�5�ʉ���������ꂽ���A����ɂ́u�ю��_�v�ƋL��(�O����^)�B�u���쎮�v�_�����ɂ͒A�n�������S����̂����ŁA�u�����_�Ёq���_��r�v�Ƃ���B�O��8�N�̒A�n����c���ɂ͓�����{�ŁA��c��52����45��(����15774)�B�������A��k�����́u����{����{�L�v�⎺�����́u���쎮�v�_���������ɂ́A��{�ŏ�Ђ͕F�ΉΏo���A���Ђ��Đ_�A���Ђ͋ʈ˕Q(�L�ʕQ)�Ƃ���(�Q��2)�B�V���N�ԂɖL�b�G�g�ɎЗ̂�v�����ꂽ���A�c��2�N�Ɉ��������Ŏ��n32��^����ꂽ�B�����ɂ�17���I���Ɛ��肳��钺�g��(�s������)������B��Ղ�10��17���B�r�q�n���Ƃ�������_��������B�{�a�̔w��ɂ͉~�`�̒˂�����A���q�����̕�Ɠ`����B�@

�Ȃ�����Ƃ����n��������̂��͂킩���Ă��Ȃ��B����R�����̍���ł͂Ȃ����Ƃ������Ă��邵�A��ʂɂ͂��蓾�邱�Ƃ����A�̂̓R�E���ƌĂƂ����b���������o�������邪�A�{���ɂ������������m�F�͂Ƃ�Ȃ��B���삪���̕\�L�Ɏg��ꂽ�����̈Ӗ��ʂ�Ȃ̂��A���邢�͈Ⴄ�̂������킩��Ȃ��B�������Ȃ��A�N�����[����������b�͏��������ɂȂ��B��ʓI�Șb�Ƃ���Ȃ�A�Ñ�̓S�Ȃǂɋ���������l�Ȃ�^�J�Ƃ���ΓS�ƌ���̂ł͂Ȃ��낤���B �@�w���{���Ƃ̐����Ə������x�����́u�����n�}�v�ɂ��A�\�������O�g���������F���̒����Ɂu���������S�c��������ێq�R���v�ƋL���Ă��邻���ł���B�����ɍ���̒n����������B�ێq�R�Õ��͖쑺���ɂ���B�����n�}�̂��̕揊�̏�������͂��̎���̂��̂ł��낤���B���ɂ킩��킯���Ȃ��b�ł���B���{�ŌÂƂ�����{�n�}�͒�ϘZ�N�܂ł͋L�^����Ă���̂ŁA�����n�}�����ɒ�ϔN���̍�Ƃ��Ă�����ł����f�ł��Ȃ��B ����ێq�R�Õ��ɑ���ꂽ�\�������O�g���������F���͍���̐l�ł��낤�B�Õ��̊w�p�����͂���Ă��Ȃ��B�����̓A�J�N�j�Ɠǂނ̂��낤�A������ԍ��F�Ə����Ă������ł���B�����͐Ԃ����ł������Ɗ����n�}����͂�L�^����̂ł���B ����R�[�̒O�����Ȃlj����ɂ��A��C���������������Ă����̂́A������S�O�N���葁������ł���B����̂ǂ����ɍ��얾�_���ǂ������J���Ă��������m��Ȃ��B����͂��蓾�邱�Ƃł͂���B���Ƃ��ΐt�R�̓�[������(��ьS���l��)�Ƃ����n��������A�����ʂ�ɍ�����Ƃ����ꏊ�ŁA�I�B�̍���R�Ƃ͉����W���Ȃ��Ǝ��͍l���Ă����̂ł��������A��͂荂��R�Ƃ̊W���`���Ƃ��Ďc��n�������ł���B ����J�Ə����ă��T�^�j�ɓǂޗג����i�����s�̉���������̏����j��A�ዷ�ɂ͘a���J�Ƃ����J���������B���c���j�����T�Ƃ͗ւ̂��ƁA���b�J�Ƃ����b�p�Ƃ��Ƃ��̕ӂ�ł͌ĂԂ��A���̗ւ̂��Ƃ��Ə����Ă���B�I�B�̘a���z�R�̓y�w偑ގ��̓`�����Љ�Ă���B���g���߉�S ���̓t���i���j�̓]�a���ƍl���Ă����̂����A����͒O�g�匧��̖��闝�̃R�̒E�����Ƃ�����������B�ŋߏo�Ă����悤�ł���A���͏��߂Ēm�����B�����������B�������Ă���Ȃ�V�˂�����́B�S�����������Ă�������B ���������m��Ȃ��A�����Ȃ�s�^�b�g�ƍ����B���������Ƃ����n���͏��n���ł��₽��ɑ����B���s�{�S�̂Ȃ炿����Ɛ擪��v�Œ��ׂ������ł��Q�O�O�͊m���ɂ���B���炭�����Ƃ����Ƒ������낤�A���ԂS�Ƃ���A��ӏ�����͂��邾�낤�B�������ЂƂЂƂ������Ă݂�킯�ɂ������Ȃ����A�u���v�Ƙa�������ŏ�����������A����Ȃ�R�n�̕���ȏ��Ƃ����悤�ȈӖ������m��Ȃ��B�����Ƃ�����Ƀ^�C���̓^�^���łȂ��̂��Ƌ^�����悢��킩��Ȃ��Ȃ邪�A�͂����đS�������闝���͂킩��Ȃ����A����͖ʔ������ł���B

���ʂ͎_�T���ƌĂ�A�J���̂ق��A�V�g�A�V���ȂǂƂ������B�Ր_�͐����_�ł���B  �w���ߎs�j�x �@�q �@�ꏼ���̋N���ɂ��Ă͓�����邪�A��ʂɗ��z����Ă���̂͑�֑ގ����ł���A���͉J����ł���B���݂ɉJ����ɂ��ẮA�����O�\��N�́u�_�Ж����v�ɓV�ۂ̂�����N���Ƃ��Ă���B����̐_���͏��q�ɋߔN�܂Ōp������Ă����ق��A���s�s������ԐҍL�͌��n��Ȃǂł��p������Ă��āA�g�����A���グ�A�����Ə̂��Ė~�̐���̈�ł���Ƃ������Ă���i�����w���T�j�B �@���Ђ̎Г��𗬂�鍂���̏㗬����Y���J�ɓ���ƁA��֑ގ��ŗL���ȐX�e�@���i�b�j���O���N�ԁi��܌܌܁|��܌ܔ��j�ɖ��̋w���߂ɋR�悵���n���c�����Ɠ`�������n���̐ՂƏ̂�����̂��A��̌E�݂Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���̊�͉e���Ɠ����ł���A�_�̜߂��ŁA���炭�J���_�Ђ̌��^���Ȃ������̂ł͂Ȃ��������ƍl������B�`���ɏ]���A����ۂ�ւ������ƁA������O�f�ɂ��ē����������̂��鉮�̉J���A�����͖쑺���̒��m�X�A�����͍���R���̔��̐X�̊e�_�ЂƂȂ����Ƃ�����B �@�ꏼ���͂��̑�ւ̋��{�A�܂��͑�ւ̕��������ے��������̂Ƃ���邪�A���̋N�����͏ꏼ���ɕt������̂Ǝv����B �@����A�J����́A�ۓV�������_�����������Ă����Ƃ���u��̐l�i�����j�h�V�e�[�_�r�������X ���_�m�������e�[�������_�V��j�_���Ղ�ȃe�J���F�� ���������J���j�܍��L�n�X �����˃e���_�샒�Ճ��V�g�]�t�v�i�e�_�Ж����j�Ƃ���A���ꂪ�N�����ƂȂ��Ă���B�Ȃ��J��̂��߂ɉ��K���͑S���e�n�Ɍ�����B �@��֑ގ��Ɨގ��̓`���͑S���ɕ��z���Ă��邪�A���s�ł͕z�~�̒r�P�_�Ђ̑n�V�A�^�ۘC�̓����_�Ђɂ܂��ؐ̓`���A�n���I�ɂ͓�Ђ̒��ԂɈʂ���㍪�̑D�q��̓`���Ȃǂ�����B�����̓`���͑�ցi���j�����`�[�t�ɂȂ��Ă��āA��ւ̈Ђ���߂邱�Ƃɂ��_�k���i������l�q��`���Ă���B�����āA�Ƃ��Ɋ₪�傫�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ����ڂ����B �@��̉J���_�Ђ̍Ր_�͐����_�Ƃ����A��l�i�_�̐��i�������A�r�P�_�Ђ͎s�n�䔄���Ƃ��邪�A�u�������J���_�ƍ��V�i�����j�Ր_�͗��_�v�i�����S���j�Ƃ��A�u�O�F�{�u�v�i�z�ݑ��̍��j�ɂ����l�̂��Ƃ�`���Ă���B���̐_���܂������ȑO�ɂ͌ŗL�̖��������Ȃ������ƍl������B�����ē`�����e�͂�͂�J���ɊW���Ă���B�@  �@���̃L�m�t�͂킩��Ȃ��A�S���ɗޗႪ�Ȃ��B�S���ɂ�����Ƃ����n���͉𖾂ł��Ȃ��B���ꂱ��z���͂ł��邪�A���ꂪ���������߂����Ր��Ó��������邩�Ɩ���Ă��m�F�̕��@���Ȃ��B  �����n�̏������͑�ςɏd�v�ŁA���̐_�Ђ�m���Ō������Ȃ��v�f�ł���B�m���ȏ؋��Ƃ������̂��A�����������Ȃ�N�ł����������Ƃ�������B�N�ł��킩�鎖�����y�j�Ƃ��킴�킴�������Ƃ͂Ȃ��B�m���ȏ؋����Ȃ����猾���Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�i���̓�ɂ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�u���̓C���N�Ζ��𓐂݂ɍs���܂��̂�Łv�Ƃ͂ǂ�ȃo�J�ł�����Ȃ��B���m�ȏ؋��͂Ȃ��̂ł���B���ߑ��ƌ����铯����j��ǂ݉������Ƃ���w�҂ł���A���m�ȏ؋��͂Ȃ��̂ł���B�܂��Ă≓���N���m��Ȃ��ߋ��̂��Ƃł���B���m�Ȏ����Ȃǂ͂��邱�Ƃ͂���߂Ă܂�ł���B�m���ȏ؋���������܂ł͉��������Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A���y�j�Ƃ͉����d�����ł��Ȃ����ƂɂȂ�B  �m���ȏ؋��Ȃ��ŁA�����Ƃ������Ȃ�܂������̏؋��Ȃ��ŁA���̓y�n�ɍ��܂ꂽ�A�n������j���𖾂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł���B���y�j�Ƃ��낤�Ƃ���҂̖{���̗͂��������A���̌���Ƃ͂���ȏ��ł���B�Ȃ����m�Ŗ��͂Ȃ̂𖡂킢�Ȃ���A�����Ȑ��_��g�ݏグ�A�͍����āA�܂��g�ݏグ�A�܂��ׂ����Ƃ��d�˂čs����蓹�͂Ȃ��B�������ǂ��������Ă��Ȃ��b�㐫�����ȓ��������Ȃ��̂ł���B�����������ČȂ��͂����ŊJ�̓��͂Ȃ��B  ���x�����x��������J��Ԃ��Ă���̂ł���B��������J��Ԃ��҂���萳�������߂ɂ��ǂ���悤�Ɏ��͎v���Ă���B�Í���Ǘp�̃R���s���[�^�[�ƌ����͓����ł��邪�A�s���̈������ƂɁA�l�Ԃ̏ꍇ�͉��Z�r���Ŏ�ς����荞�݂�������B����͍D�����������ł���B���̍D�݂͌l�̂��̂Ƃ������Љ�I�ɍ��ꂽ���̂ł���ꍇ�������B���Ƃ��͂����茾���āA�����͍D���������N�͂��₾�A�ǂ������N�炵���ƂȂ�Ƃ������Z�����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ������̂ł͂Ȃ��낤���B����������ρA�m�炸�m�炸�̂����ɎЉ�I�ɍ���Ă���Ȃ���ς̂䂪�݂������H�����̌l�ɂ��Ȃ���Ă��邩�ǂ����ŁA�����Ԃɋ��y�j�͂����������̂Ɍ����Ă��邾�낤�B  �@�����P�P�N�҂Ƃ����w���s�{�n���x�ɂ��A�鉮�̏��w�Z(�z���Z)���u�����v�ɂ������Ƃ����A�����͌��݂̏����L�m�t�̂��Ƃł���B�J���_�Ђ���k�֕S���[�g������s�����{�������ɋL�O��(�ʐ^)������B�����Ȃ�  �����߂ɂ���m���Ƃ��a�̒n���́A�R��ɊW����n���ł���B��m���ł��낤���A�a�͂��̎R��̂��a�l���Z��ł������ł���B  �]�ˎ���̓V�����ł������̂ł͂Ȃ��낤���B�v�c���̏����� �]�ˎ���̓V�����ł������̂ł͂Ȃ��낤���B�v�c���̏��������߂ɂ������V�����������Ă�₱�����̂ł�����̓W���E���ƌĂԂ悤�ɂ����̂����m��Ȃ��B�u�N���~�v�Ƃ���̂͋v�c���̊ԈႢ���B�u���v�͌K�����̌��A���J�ƌĂ�鏊�ł��낤���B�����l�\�N�̑�^���܂ł͂����ɂ͑�h��X���������Ƃ����B �㕟�䂩�牺���֏o�铻�͑�O���Ƃ��ǂ߂�B����͑�M���ŁA�O�ƏM�����Ă��ē����悤�Ɏg��ꂽ�\����������B �w�����̂��ꂱ��x�i��������E���P�O�j�ɁA����͕��ߒ����������ł��邪�A �@�q �@�q �@���j���ɏo�Ă��Ȃ��̂́A�s����悪�Ŗ��[������ł��傤���B�܂����M����悤�Ȏ����̂Ȃ��A���a�Ȋ����������Ƃ������Ƃł��傤���B�X�ɕ������Ȃ��̂́A�V�Ђ���A�l�Ђ���A�܂��l�Q�A���Q���̑�������날���āA���ł��l�ł��A���S�N�����ނ�ۑ����邱�Ƃ͔��ɂނ����������Ƃł�����A�����̂����R�Ȃ̂����m��܂���B �@�����m�����u�����v�Ƃ����n�������������̂��o�Ă����ł��Â����̂́A���c���N�i��O�O��j�\�ꌎ�����̂��̂ł��B�c�@ �@���N�Z��ŋ����ĈӖ��s���Ȃ̂�����A���ɂ킩��킯���Ȃ��킯�ŁA������������ƐS�z�ɂȂ��Ă���B1332�N���ɏ�̓V���ƌĂꂽ�̂��Ƃ������Ƃł���B�V���͑�ł��낤����A���ʂ͉����Ȃ����A���������ꏊ�Ƃ��ċ��Ă���悤�ȏ��̂��ƂŁA���h�Ȍ������͂Ȃ������n�̂��Ƃ��낤���ƍl����B�ȗւƌĂ��悤�ȏꏊ���V���ł͂Ȃ��̂��Ǝv�����A�ǂ����낤���B�Ñ�Ȃ���A�����ɂȂ�ƃV���ƌĂꂽ�����m��Ȃ��B �@���čՐ_�����_�ł��邪�A���̍Ր_�����̖��̂܂܂��J��̂͒O���{�E�Đ_�Ђ��炢�ł��낤�B���̕��g�̘a�M�{�i�{�Îs�{�{�j�Ɖ��x���̈�{�����������͒m��Ȃ��B �g��R�̋����_�Ђ̂����߂��ɋg�쐅���_�Ђ�����B���Ă��������ƊW����̂��Ǝv�����̂��������A �w�O���̌����x�́A �@�q �@�q �Ƃ��Ă���B�J���_�Ђ����Ă͒O��E�O�g�����̕�����ɂ������̂��낤���B����Ƃ��u�����R�ω����_�����v�ɁA���O�ʉJ���Ƃ���悤�ɁA���邢�͒ʏ̎_����ƌĂ�邻�̖�����A���̐����_�������������̂Ȃ̂��낤���B���Ԃ��҂Ŗ{���̍Ր_�͎_�ł��낤�B �{���̘b�͌����܂ł��Ȃ����A��֑ގ��������̂͒����Ɏ��݂����X�e�@���ł͂Ȃ������̂ł���B�X�e�T�������̉����c��ł������i���͓`���Ȃ��j�Ǝv���邪�A�]�ˊ����炢����@���ɉ������Ă��Č���邱�ƂƂȂ����̂ł��낤�B �w�O��̎R��x�i�����E��54�j�́A �@�q �u�Ƒ��Õ����v �����`�@�@�X�e�@����@��� ��A�R���͉i�\�N���̍��A�l���y�B�ɉ����ĎO�l�̌Z�������A�R��Ƃ���×����݂̂���ʗ��ɐ��苋�ӁB��l�͓y�B�Ɏc��V���A��l�͐��B�̒ÂɌ����B �@���V��l�͌����̕��m�ɂĒO�g��S������������O�g�͐Ԉ䈫�E�q��a�݂ؕ̎��̎�ɂ����炸�A���ǂ���Ȃ��c�ӗ̏��z���V���������t���A�ߍ܃P���i�^�q�A�\�q�A���c�A�����s�A���z�j�؎�v���R���z�����Ɛ��苋�ӁB ������O�\�]�N������֍א�z����l��z���Ȃ���E�R���ؗ�����A���̐߂��S���Ɛ���B�c���N���ɓ����Č�q���ɑ����Ȃ�ď@���l�͒O�g���Α���S����������]�X�i���|���͔~���t�߂̑��j ���ʂ̓`�������ɂ� �u�������������ɑ��@������̌������������̂Ő_���ɂ��A���̋���Ђ̌����Ȃ��ꂽ�̂ʼnb�����o�舤���АV�a���\���N���H���ɂ�����N���ɕ������A�v�Ƃ� �u�@���q���O�l�j�q��l���q��l�L��i�O�g�j�u��ɉłɂ����������ւɓۂ܂ꂽ�̂ŏ鉮�J�ɔn��ŏ����S�C�őʼnʂ����v�Ƃ�����B�܂� �u�V���N���i���s����j�ӗ���ēx�X��L�肵���O��ꍑ�i���s����j�˂ĎR��̏��Ǝ捇�ɕt�A�@���i���s����j�������͈��A�ɂĘa�r�v�����i���s����j�������ɋy���̌�͏��z�]�X�v �i�X�e�@�Ɖߋ����ʁj�c �@ �w�F��S���x�i��12�j�́A �@�q �@ ���݂ɓ`���`�̏鉮�̑�֑ގ��`���́A���̏@���̎q����������ɍL�߂����̂Ǝv����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�����s���͓��̏�܂ł݂�ȋ��͂��ăo���o���̓����o���Ă���̂ɁA���O�Ƃ����͂����Ƃ��悢���ɂȂ���Ȃ����A�������Ƃ��ƁA���Ȃǂ������̂����A����͎��ȂǂɌ����Ă����Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B��̃����N��Ɍ�����e�ʂ̎s�c�̘a���J���S���ӂ��Ă��܂����A�u�Ώ��I�ɂ̓R�`���R�`������Ă��邪�A���{�I�ɂ͂����ɂ͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B���ǂ��͂����ɂ���邪�A�p�n�������Ă��炦�Ȃ��悤�ł���B  �@���̃��V�A��̐搶�͎u�ꗢ�̑���̕n�R�l�̂����ꂾ���������ŁA�E�\���z���g���{�l�������\���ꂽ�̂ł����A���Ĕӂ̂��������Ȃ��A���߂̊C�ӂ܂ōs���A�����Œn�g���Ԃ������Ă���A�������`�������炩�������炦�邻���ȁA�Ƃ����b���āA���̓o�������z���ē���̊C�݂܂ŖԈ����̎�`���ɂ悭�s���������ł���B����������ď鉮�̑��܂Ŗ߂��Ă���ƁA�����Ƀ����K�L�����āA����Ƀ��V�̑���ʂ�Ȃƌ����Ēʂ��Ă���Ȃ��B���͂���Ȏ��Ȃ̂��Ɛ���������ƁA���̃����K�L�́A�����Ƃ͒m��Ȃ������������Ƃ������A����ȏd�����������ē����z����̂͑�ς��낤�A�F�Ɏ�`�킹�邩��҂��Ƃ�ƁA�ߏ��̎艺�̃J�M�ǂ��W�߂Ă��ĉו���S�����A���̏�܂ő����Ă��ꂽ�����ł���B �����o�����Ȃ͂������������Ƃ��Ă����Ƃ��Ȃ͂�A�Ƃ������ł��������A�͂Ă܂��ǂ��������̂��A���̂��Ẵ����K�L���A�䑶���ł���ꂽ��P�O�O�˂��炢���낤���B�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̃g�E�Ƃ����n�`�n���Ɂu�o���v�Ƃ��������Ă��̂ł͂Ȃ��낤���A���́u�o���v�����̐��ɂ��m�{���I�Ɠǂނ悤�ɂȂ����̂ł͂ƁA�l���邪�@�����B ���c���j�͎��̂悤�ɏ����Ă���i�w�n���̌����x�j�B �@�q �w���Ɋւ����O�̍l�@�x�ɂ������Ă���A�����̂�����͓ǂ܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �F�ɐ����_�Ёi�ޗnj��F�ɌS�p�c�쒬�j �s�V�����_�Ёi�ޗnj��R�ӌS�s�V���j ���ؐ����_�Ёi�ޗnj��䏊�s�j �������܂������W���Ȃ����Ƃ����A�����͊W�͂��邾�낤�B�Ȃɂ���ڂƕ@�̐�ɂ��邵�A����𐅋�̐_�ЂƂ�������m���ɂ���B ����ɐ����_�͓]�a���Ģ�݂�����(��q��)��ƂȂ葭�Ɏq���̐_�Ƃ��Ă��M����Ă��邪�A���̎q��Ђ�����Ƃ����������B����͈ɍ����V���̐��̎R���啊x�i311m�j�Ƃ����A�����S��]�������̑Ί݂��͎�i���j�ƌĂԂ悤�ɁA����ƊW�����肻���Ȉʒu�ɕ��z�����Ă���B���X�A�ÐX�A���X�Ƃ������n����Ж��́A�Ă���Ƃ����Ӗ������m��Ȃ����A����Ƃ̊W���B����Ă��邩���m��Ȃ��B  �@�g�����̉Ղ͈��̉J��_���� �@�E�̎ʐ^�́w�Ղ�̗��@�鉮�x�̂��́B�J���_�БO��ɗ��Ă�ꂽ�����P�U���[�g���̑叼���̐�[�����߂����āA�n��̎�҂�����������̂����������𓊂��グ��B�܂��Ȃ��叼���ɉ��ڂ�A�叼���S�̂��R���オ��i���N�W���P�S���j�B ���ɂ悭�R����A�����R���Ă���̂��ƌ����A����͑喃�ŏo���Ă���B����̃}���t�@�i�̌����ł���B�ȑO�͂����ō͔|���Ă����̂ł��邪�A�Q�U�O�{�����܂��Ƃ��������������Ă���A�悻����k�������w�����Ă��邻���ł���B �@���̑喃�ł͂Ȃ�����ɂ��Ȃ������̂��ƈȑO����l���Ă���̂����킩��Ȃ��B�悻�̓�������喃�Ȃ̂��낤���B����I�ȋ����邽�ߍŏ�����喃���Ӑ}�I�Ɏg��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ə���ɑz�����āA�{���͈��Ƃ͊W���Ȃ���ł͂Ƃ��l���Ă���̂����A�킩��Ȃ��B ���̍炻�̂��̂ɂ��ẮA���̃y�[�W���B���E���Ƃ̊W�ł������Ă���܂��B

�p�B�Ղ��H �z�Ŗ�肩�H

�����R(�V���R�B���ߎs���y)�ɂ͋����J���Ă���B����Ɉ����_��(���ʐ^)���J���Ă��邩�爤���R�ƌĂ��̂��낤���A���͂��ׂ̗ɁA�ׂƂ����Ă��Q�O�O���[�g�����萼�ɂȂ邪�A�����炪���̎R�̖{���̒���ł͂Ȃ����Ǝv���鏊�ɋ���F���J����K������B���̂��Ƃɋ�������ƌ����邪�A���̒n�̂ق��ɂ͋��͋{�Îs�R�ǂ̗R�ǛԂ⓯�s�R���ɂ����Ԃ����邻���ł��邪�A����狕���J��R�͉ԛ���ŋ����ł����Ă������s�v�c�łȂ��Ƃ���ł͂���B �����R(�V���R�B���ߎs���y)�ɂ͋����J���Ă���B����Ɉ����_��(���ʐ^)���J���Ă��邩�爤���R�ƌĂ��̂��낤���A���͂��ׂ̗ɁA�ׂƂ����Ă��Q�O�O���[�g�����萼�ɂȂ邪�A�����炪���̎R�̖{���̒���ł͂Ȃ����Ǝv���鏊�ɋ���F���J����K������B���̂��Ƃɋ�������ƌ����邪�A���̒n�̂ق��ɂ͋��͋{�Îs�R�ǂ̗R�ǛԂ⓯�s�R���ɂ����Ԃ����邻���ł��邪�A����狕���J��R�͉ԛ���ŋ����ł����Ă������s�v�c�łȂ��Ƃ���ł͂���B���߂̓V���R�������ɂ��\�O�Q��Ƃ����s�����`�����Ă���B�u�ӂ闢�݂Ă���L�v(���ߎs���V��h16.5.7)�́A  �@�q �@�����A�\�O�Q��Ƃ́A�A��O���\�O��(���܂͎l���\�O���j�ɏ\�O�̒j�����������A�����A�q�b�A�����������邽�߁A����@�֎��̋���F�ɎQ�w���邱�ƁB�̂́A�쑽���������y���������Ă����ɏW���A���l���ŋ����������Ƃ��c�B �@���̓��A�K�̉��ł͎Q�q�҂���������Đ_�������킷�������B�����͌��C���o��z�������ōō����I �\�O�Q��ɂ́A���Ώ\�O�������ċ���������v����A�Ƃ��B�q�b�̗ւ̓{�P�h�~�H �A�蓹�́A�U��������ɐ^�������R���~���B�c.�@ �R�ǂ��x�������悤�ɏ��������ď\�O�Q������镗�K������B  �@�Ȃ����̂���Ƃ����������Ȃ̂��A�����̕s���̂��ߎ��̗͂ł͂��܂������ł��������Ȃ��̂ŁA�w�R�̖��O�œǂ݉������{�j�x(�J�L��)�������Ă������B �@�q �����A�ʔ������Ƃɋ������J���Ă���Ƃ���ɋ���������ƌ����Ă���B �Ⴆ�A�R�`���암�̔���(���炽��)�R�i���l���[�g���j�͋��R�Ƃ��Ă��B�������痬�ꂾ���g���͌Ñォ��̈������n�тŁA�����̌F��_�Ђɂ͋��R�F���J���āA�J��哯���N�i���Z�Z�j�A��ڌ��ܘY���A�������Ȃǂ̓`�����܂Ƃ����Ă���B�u�g��E�F��v�̖��̂�����ł���Ƃ��������ƁA��͂�C�����֗^���Ă���ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�{�錧�I��̋��R�i��l�Z�l���[�g���j�[�ɂ͒����ȋ��z�R���������B�R�`���o�H�O�R�̖k�Ɉ�Z��Z���[�g���̋��R�������āA�R�[�����闧�J��͋��⓺���o���z�R���������B �@��������Òn���A���Â̌y���R�ɂ͋������J���A�{�錧�{�g�S���Ái���݂̒ÎR���j�́A���l�̉��𗬂��k���ɂ͋��z�������������Ă���B��錧���C�����Â̋��l�͈�ړ`���Ƒ哯��N�`���i�c�j�������č��S���̂��B�L�b�Ƃ̌R�����`�����t���܂Ƃ����Ɍ��̑��c��R���A�Ñォ��k��(��Ȃ���)�ƌĂ��n���������B �@�z���̎Y�n���l����ƁA�Ñォ��A�V����覐��~���āA���ꂩ����������o���ꂽ�Ƃ��������ɌÂ��b���v���o�����ɂ͂����Ȃ��B���{�ł͖����_��k�ɐ��ɁA���������_�ɂ��Ƃ��邩��A��������߂��C�������l�Ȃ����͖����l���J�������낤�B���Â̂悤�ɓ����n��������̂́A�z�������ߏC�����ړ��������Ƃ���Ă���̂ł��낤�B.�@ ���Ƌ����̊W�͎���ܗY���̐��炵�����A���͎��̂悤�ɏ����Ă���(�w�S�`���̌����x)�B �@�q  �@�S�\�S�\�Ɖ�����������̂ŁA�N������̂��ƒT���Ă݂�ƁA�̏�ɃA���C�O�}�������B �@�{���͊O���̓����Ńy�b�g�������o���Ė쐶�������悤�����A���������ɖɓo��Ƃ͒m��Ȃ������B�N�}�Ƃ��������l�R�炵������ؓo��͓��ӂȂ̂����m��Ȃ��B��̂��𑖂��Ă���p��������܂Ō������Ƃ��Ȃ������B ��e�̃A���C�O�}���ςȐl�Ԃ�����������A�����͒����o�C�Ǝv�����̂��A�q���̃A���C�O�}����C������Ăق��̖̃E���Ɉڂ��Ă����B�������������Ă���̂���e(���e�����m��Ȃ���)�̃A���C�O�}�Ō�ɂ͓�C�q���̃A���C�O�}������B  �E���̂���̓^�u�̖̂悤�ł���B���̎R���̕ӂ�ɂ͂��������Ă���B���������T�����邢�̓C�O�A�i�����邩���m��Ȃ��B�������������͊O����Ƃ����āA�×��̎��R����j�邽�ߋ쏜����邱�ƂƂȂ�B�������l�Ԃ������ő�̍ň��̊O����ł��鎩�o�ƍ߂̈ӎ��������˂Ȃ�܂��B�A���C�O�}�������m���j���ł����̂ł͂Ȃ��A�y�b�g�Ƃ��Ď������݂��̊Ǘ����ł��Ȃ������͍ň��̊O����ł���B�{���ɋ쏜���ׂ��Ȃ̂͂ǂ̓����Ȃ̂ł��낤���B�ƃN�}����̌��t���ق��Ă������B���̎R�ɂ��h��C�������\��͂������Ƃ����B �@���̂�����́A���ʂ��E���̂����E���Ȃ��܁A���ł���ʂ�͂��܂��B�����Ԃ�ɂނ��ŁA���̉Ƃ͌Â��̂ő傫�Ȃނ��ł������ς����܂��B����Ɋ��܂��Ƃ�������ł���B�ł�����Ƃ̂��������ɂ����ς��Δ����u���Ă���܂��B�Q���ɂ����܂��B�Q�悤���ȂƎv���Ă���ƓV�䂩��ǂ����Ɠ��̏�ɂ����Ă��܂��B�Ђ��ł���ŊO�ɏo����ł��B�X�v���[���V���[�Ƃ����Ď�点�邱�Ƃ͂���܂���ǁA�E������͂��܂���B�ł��R���N���[�g�̒��Ő��������肸���Ƃ����ł��ˁB ���ߐl�͂��₳�ꂩ�����n���p�łȂ��������ł��傤�B�A�i�O�}�ƌ������ƋL�����Ă��邪����̓A���C�O�}�̊ԈႢ�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B  �ǂ��݂Ă������R�͋����ƊW������ƍl����������Ȃ��킯�����A��������Ƃ��́u���j�v���C�ɂȂ�B�������Ó߂���ꐡ�@�t�Ɏ���܂ŏ����Ȑl�̕��ꂪ�c����Ă���B����͈�̉��Ȃ̂ł��낤�B ���q��Ƃ����傪����{�ɂ������Ƃ����A���q�����͖���̖卆�����Ȃ̂ł���B�L���ȏ��q�����Ղ̕�����c����Ă���B�z�����w���S���q��������B���q���_(���܈�)(�ዷ�_�������ڑ�ьS���_��\��)���������B���N��������Ȃ�V�c�e�q���ł͂Ȃ��낤���Ƃ������������邪�A����߂炦���Ƃ������`�����c���Ă��邵�A���l���G�肪��肾�Ƒ����ł������Ă���A�����̏��j��ז{���͓��ɊW�������G��t���J�����Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă���B���q�����̖{���n�͑�a���\�s�S�K�x���̎q���_�Ђ̒n(�ޗnj������s�э���)�Ƃ݂���B���̒n�͏��q�����̓��������̖{���n�ł��������Ɓw���{�Ñ㎁�����T�x�͂��Ă���B�э��Ƃ����͖̂{���͔ѕx�E�K�x�Ȃ̂����A�����ԈႦ�Ă����Ȃ����ƌ�����Ƃ���ŁA�܂��ɑ����Ȃ̂ł���B�������łĂ���Ɖ��v�O�v���q�����Ă���B������ɉ��v�O�v�������Ƃ����c���̋L�����ĊO�ɔn���ɂ͂ł��Ȃ��̂ł���B��]�R�̋S�͎�ۓ��q�A�S�P��̋S�͈�ؓ��q�Ƃ����B���q�Ƃ͎q���̂��ƁA�����q�̂��Ƃł���B�����q�͋S�ł��������Ǝv����B

�@��Ђ̈�ł͂��邪�A�c���ɂ͂Ȃ��B�u�����R�ω����_�����v�̐��O�ʁu�{���v���邢�́u�{�O�v�Ƃ����Ђ����m��Ȃ��B  �w�O�F�{�u�x�́A �@�q �O��_�Ѝ��a��ċ{�薾�_�Ə̂��A�Z���\�����@ �ƁA�����Ђ̎O��_�Ђɔ�肵�Ă���A���������Ȃ�]��ʂ����O�ʂ̎O��_�ł��낤���A���̔��͂܂��ǂ���������������̂��낤�A�P���a�ł����Ȃ����Ƃ����̂��낤���B�d��Ȏ��������Ă���̂��������͎�����Ȃ��B �w���s�{�̒n���x�́A �@�q �@  �@�쑽�̖k�ׂ� ���̖����Ǝ��͎v���o���Ă��܂��̂����A �@�q ���p�S���p�� �@�q �܂��z�c�� ���̌������̖k�A�����ɗՂޒn�� ���掁�E�ϕ����A����ɋߍ]�n�Ƃ����Ă��A���݂��ɉ����W�͂���悤�Ɋ�������B�������A�ɐ������A�������킪�S���W���Ă���B �o�_�̒n�ɂ͊z�c���������������悤�ł���B�ʂ����ׂƏ����ꂽ���̕����������ꂽ�Ƃ����L�����������ƋL�����邪�A���܌�������Ȃ��B �@�@�@�ߍ]��{�E������Ёi���ꌧ��Îs�j

�ɐ����ł���B�ߍ]�̈ɐ��R�̓�[�A���s�j�S���䒬�ɐ��̈ɕx��_  �Ђ����̎����̖{�Ђł���B�w���́c�x�ɂ́A������������̍z����̎����ł��邱�Ƃ����q�ׂ��Ă���B����͂��܂�ɑ����̂ł����Ɉ������Ƃ��ł��Ȃ��B �Ђ����̎����̖{�Ђł���B�w���́c�x�ɂ́A������������̍z����̎����ł��邱�Ƃ����q�ׂ��Ă���B����͂��܂�ɑ����̂ł����Ɉ������Ƃ��ł��Ȃ��B�w�V����^���x�ɁA �@�q �Ƃ���悤�ɁA�Ζ����̖��ᎁ���ł���A�O��C�����Ƃ������ɂȂ�B��͗Y�_���J��ɐ��̍��߂Ƃ��W�[���悤���B

�@�q  �E�ʐ^�͍⍪���쎁�̋�B�B �E�ʐ^�͍⍪���쎁�̋�B�B �@�\���グ��܂ł��Ȃ��A�{�Ђ̋���R���������i�ޗnj��g��S�g�쒬�j�́A���̐�̋����_�Ђƈ�̂̂��̂ŁA���̋����_�Ђ����Ղ��J�邩��ł��낤�B�S���̑����͂��̍Ր_�������A�P�V�O�Ђقǂ���Ƃ����B��̒��S��R���̋����_�Ђ����Ղł���B���Ղ��J���Ă��Ă������h�z��ԑq�̍����ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@���ɖ��Ƃ͂Ȃ����n�Ƌ��������т���Ñ�j�̑働�}���ɐ���������悤�ȃj�x���Ȃ����Ƃ��������Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���쎁�̑��q����͐N�c�̑��y�ł���A���͌����ĉ������ے肵�悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��B �h�z��ԑq�́w�n�������x�ȗ��A���S��{�����k���T���s�O��ɔ�肳���A�ǂ�����������������͌��������Ȃ��B�h�z��ԑq�Ȃǂ̈��Ղ̓ԑq�͒��N�ł̏����Ɖ��돔���̖ŖS�̒���ɐݒu����Ă���B�S���s�������ł��낤�B�h�z��ԑq���S�̓ԑq�ł���A����ĂĊJ�����ꂽ���̂ł��낤�B �ǂ����ƌ�����T�����L�͂��낤�B�g�c���ނ��A���S���v�l�Ɏ��k���͈��ՋI�Ɍ����h�z��ԑq�̒n�Ȃ�ׂ��ƞH�ւ�A�^�ӂׂ��B�Ƃ��Ă���B�����Ђ̎O��_�Ёi���s�O��j�����邩��ł���B�Ƃ��낪�����Ђ̎O��_�Ђ́A����������S�ɂ����邵�A����ɎO��i�c���j�܂ł�����B�O�g�ł��ꂾ�������͉̂����S�����ł���B�]���ċT����������ɗL�͂Ȓn�ł���B�h�z��ԑq�����邢�͐��j�ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ������ԑq���������̂ł���B���R�Ȃ��ɂ͒n���͐��܂�Ȃ��B ���͔����Ƃ͍l���Ȃ����A�L���c粋��̎��ӂ͂҂�����Ɠ��Ă͂܂�n�ł͂���ƍl�������Ă͂���B�����c粂����͓c���ł���A���̓c�͒Y�c�E���c�̓c�ł������A���邢�͈ĊO�Ɋz�c���ł������Ȃ�A���̒n�́A�h�z��ԑq�ł��邩���m��Ȃ��B�����r���̕z�~���{���̓\�V�L�Ɠǂނ̂ł���A���̒n�����h�z��ԑq�ł��邩���m��Ȃ��B�̉��쎁�̒n���Ō����A��ؐ_�Ђ͑h�z��_�ЂłȂ��낤���A���c�_�Ђ͓c�p�_�Ђł͂Ȃ��낤���B �n���̌����̓L���̂Ȃ��A�ނȂ��������B�S��ǂ������āA�����Ă��S�Ƃ��ɑʖڂȂ̂����A�͂��Ȃ����߂�������ǂ��ޗ��͑����B����͂܂��̋@��A�͕ӂ�����ɐi���ɍl���āA�������ꂵ�ނ��ƂƂ��āA��֍s�����B �����͑S���T���Ă������ɂ����Ȃ��n���ŁA���炭���{��̓]�a�ł��낤���Ǝ��͍l���Ă���B ��̕�R�̋����_�ЁA�a�����w�ł��Ƃ����̂�����Ƃ��ŁA�����ۏ��C�������Â���ׂ��Ɓw��R���L�x�������ÎЂł��邪�A���̓����͐��J�Ƃ������ł���B���J�Õ��Q��J�W���Õ��ł��Ȃ��݂̓y�n�ł���B�V���N�Ԃ̕����ɂ��łɐ��J�Ə������炵�����A�����ɂ͐{��_�Ђ���������B�����͐��J�ł͂Ȃ��A�{���͐{��J�ł��낤���B ���̐{��_�Ђ͋��̎O��r�_�������ł���A���������̉��̂��B�������������Ă����B�������ǂ�������ł͗���Ȃ��b�ł���B���͐��J�͖{���͂��̓�Ɉʒu���� �@�����́w���̐_�̑��Ձx�́A�w�d�����y�L�x�������A �@�q �X�J�� �@�q �Ƃ��Ă���B �@�������炢�̓��ɂ��A�������o�y���Ă����������Ȃ��悤�ł���B���������Ћ����̉����Õ������R�ɓS���o�ϊ�ՂƂ����Õ��ł��낤�B���̐_�ЂƊW������Ǝ��͍l����̂����A�w�s�j�x�́A �@�q �Ƃ��Ă���B�����̌Õ��͒J�ԂɈʒu���Ă��āA�C����͌����ɂ����B�C���ӎ����č�����Õ��Ƃ͎v���Ȃ��B�����ɂ͓��]���Ȃ��A�Õ������c�ł���قǂ��̑D�͒������Ȃ��B��w�n���Ȃ��A���̕⋋������J�������ȏꏊ�ł���B���̒n�ɓS�����邱�Ƃ����������Ă��āA����Ȃ�ƊC�l�����l�����̂�������Ȃ����A����͂܂��l�����Ȃ��Ǝ��͎v���B  ���̏㉺���䂩�甒���܂ł� ���̏㉺���䂩�甒���܂ł��@�㕟���KTR�̎l���w������B�l���͎����ɒʂ���̂��A�o�����镺�m�͂��̉w��ʉ߂���̂�����āA�����Đ����߉w�܂ōs�����Ƃ����B�]�ˊ��ɌY�ꂪ����������Ƃ��b�͂��邪�A������������ƌÂ��n�����낤�Ǝv����B �@�@�@�����_�Ёi�ޗnj��g��S�g�쒬�j �@�@�@����R���������i�ޗnj��g��S�g�쒬�j �@�@�@���ՓV�c���J��S���̂P�V�O�Ђقǂɂ���

�A�T�̓t���X�y�b�N�Ō����Β����ł������낤�B�}���̕ω��ł���B  ���z�̑����痬�ꉺ�鏗�z��̗��H�����������B����͉����������̂��낤�B������ŋ߂̏o�������낤�ƍl���Ă����B���z��͌��݂̏���ق̘e�𗬂�Ėk�����Ă���(�E�ʐ^�E�k���珗�z�̕��������Ă���)�B�����͐�ΎR�̒�����̂���x��(����R)�̂����[�ŁA���̔����͒Ⴍ�Ȃ邪���̏��z�̉��X�_�Ђ̒Ⴂ��n�ւƑ����Ă���B�삪�Ⴂ���������z���ė����B�R���z���Đ�͗��ꂽ��͂��Ȃ��B��s�J�ł��Ȃ�������͂���Ȕn���Ȃ��Ƃ����邾�낤���B����͐l�Ԃ����ς����̂��낤�B��ƌĂԂ��~�]�Ƃ����������̍L�������Ȃ��B����ł͑�J�ɂ͑ς���ꂻ���ɂ��Ȃ��B���Ԃ�R�̎d�����낤���炻��Ȃ��Ƃ܂ł͍l���Ă͂��Ȃ��B����͌v�Z�������Ċg�����ׂ��Ǝv����B ���z�̑����痬�ꉺ�鏗�z��̗��H�����������B����͉����������̂��낤�B������ŋ߂̏o�������낤�ƍl���Ă����B���z��͌��݂̏���ق̘e�𗬂�Ėk�����Ă���(�E�ʐ^�E�k���珗�z�̕��������Ă���)�B�����͐�ΎR�̒�����̂���x��(����R)�̂����[�ŁA���̔����͒Ⴍ�Ȃ邪���̏��z�̉��X�_�Ђ̒Ⴂ��n�ւƑ����Ă���B�삪�Ⴂ���������z���ė����B�R���z���Đ�͗��ꂽ��͂��Ȃ��B��s�J�ł��Ȃ�������͂���Ȕn���Ȃ��Ƃ����邾�낤���B����͐l�Ԃ����ς����̂��낤�B��ƌĂԂ��~�]�Ƃ����������̍L�������Ȃ��B����ł͑�J�ɂ͑ς���ꂻ���ɂ��Ȃ��B���Ԃ�R�̎d�����낤���炻��Ȃ��Ƃ܂ł͍l���Ă͂��Ȃ��B����͌v�Z�������Ċg�����ׂ��Ǝv����B����ɑ���R�̖k�[�A����ق̂������сi����ׂ̒n�����c�邠����ł���j�A���̓��̏��z�E���c���̎x��(���Ƃ������̎R���m��Ȃ��B���_�R�邪�������R�ł���B��R�Ƃł��Ă�邩���m��Ȃ�)�̖k�[�A����ɂ���ɓ��ɔ��_�R�̖k�[���A�������Ȃ��K�͂ɓy���������悤�ȐՂ��c���Ă���B���̓y��������ɂ������Ȃ��ƍl���Ă����B ���낢��ƕ����ɂ������Ă݂�Ə��z��ɂ��Ă͗��H��ύX�����Ə����ꂽ�����������i�������v���o���Ȃ��j�B���Ă͓��ɗ���Ă����Ƃ������B���݂̑�a�a�юЂ̂��肽�֗���Ă����B����͔ː����R�O�O�N�̐̂ɉ����̍^����Ƃ��Ē�h������Ă����Ƃ����B�Ȃ����ꂪ���̂��߂ɂ��̌Â����H��ς����̂��͏�����Ă��Ȃ������B���̂ق��̋^��ɓ����Ă���鏑�͂Ȃ������B  �@���_�R�̘[�ł��낤��Ƃ��Ă�����A�����Ȃ�ł���A���̎R(���_�R)�́A�����Ɩk���։��тĂ����A���̏�쒆�w�Z�̐ڂ��邠����܂ł͂�������ł��A�R�����Ď������ł��B�Ƃ����B��쒆�₻�̐��̑�a�a�т̂��邠����ɂ͌R�̎{�݂����������Ƃ͎s�j�Ȃǂɂ�������Ă��邩�玄�͒m���Ă����̂ł��������ł����B�����̓y������Ă��̕ӂ�̓c�ߗ��Ă��A�����P�A�Q���[�g�����薄�ߗ��Ă܂������ȁB ���_�R�ɂ͓S���������Ă܂�������A�R�������܂ł����悤���Ȃ�������ł��A�Ȃ�����������Ǝ���Ă��ł��傤�ȁB�Ƃ������Ƃł������B�����푈���͂��܂�������ł������ȁA���a�P�U�N����ł��B���͂����S���͂���܂���A�ǂ�ǂ���܂��ŁB�Ƃ������Ƃł������B�������_�R���P�������n�����邠����܂łȂ��Ȃ邩���m��Ȃ��B �@���̕ӂ�Ɛ푈�Ƃ̊ւ������������Ă��������Ǝv���B����ȏ��͍��̂Ƃ���Ȃ��B�Y��Ă��܂�Ȃ������ɂǂȂ����n���̕��ŋL�^�������͂����Ȃ����낤���B �����������n���ɋL�^�����邾�낤�A�Ƃ��̌���C�ɂ͂��Ă����̂����A���̂Ƃ���͎��̂悤�Ȃ��Ƃ������͒m��Ȃ��B �w���y�j�E���̂ނ����ƍ��i���j�x�i����15�E���ؕ�������ҁj�́u���j�N�\�v�ɂ��A(�ʐ^��) �i���ڂ̐l�`�j �@�q ���ڂ̐l�`�́�������� �@���a��N�܌��\����A�A�����J���ێ����e�P��m�l�`�����A�����Z�������w���A�q��܁A�Z�����w���o�}�t�B�܌��\�O���A�A�����J�l�`���}��ÃV�ꓯ�L�O�B�e���i�X�B�i���؍Z������j �@�A�����J�Y�܂�̃Z�����C�h�̃L���[�s�[�l�`�́A���{�ł������I�ȃA�C�h���ƂȂ�A���ė����̐e�P�g�߂Ƃ��Ă̔C�����ʂ����Ă����B �@�������A�Í��̎���ւ̎����̒��ŁA�����m�푈�̖u�����@�ɁA�������p�͑����݂̑ΏۂƂȂ�A���X�Əċp����邱�ƂɂȂ����B�푈�͐l�Ԃ����łȂ��A�l�`�̉^���������킹���̂ł���B���؍Z�̐l�`���ċp���ꂽ�̂ł��낤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �쁠�J��쎌  �@�@ ���ڂ̐l�` ���ڂ������@���l�`�� �A�����J���܂�́@�Z�����C�h ���{�݂̂ȂƂ� �����Ƃ� �����ς��܂��@�����ׂĂ� �킽���͌��t���@�킩��Ȃ� ���q�ɂȂ�����@�Ȃ�Ƃ��悤 �D�������{�́@���傤������ ���悭�@������ł���Ƃ��� ���悭�@������ł���Ƃ���i�ؑ������ҁu�吳�ՃA���o���v����j�@ ���������l�`�����ĊW�̈�����S�z�����Ė��Ԃ̒c�̂�����{�S���̎q���B�ɑ���ꂽ���j������B���{������ԗ�ɓ��{�l�`������ꂽ�Ƃ����B���̐l�`�����܂���ɕۊǂ��Ă��鏊������B���h�Ȃ��̂Ől�`�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��������͐l�Ԃł���A���ꂼ��ɂ̓p�X�|�[�g�����Ă���B�ނ�͌Ȃ������𑗂��ė����̂��B�����ɋ����肢�����߂�ꂽ���̂��������邱�Ƃ��ł���B���a�ƗF�D�A�����Ƌ���̒��E���߂ɂ͎c�O�Ȃ����̂��ۊǂ���Ă��Ȃ��B���������ʐ^���c���Ă��邾���A���͂悢���̂悤�ł���B �@�q �@���́u�o���v�̓��A�Z���搶�ȉ��S�����A�������̌��ʂ��̂悩�������H�킫�̌l���ɕ���ł̌�����ł��B�����߉w�Ԃ�������Ԃ̑�����g�����o���āA�������тȂ���A������@��U���Ă����C�K�O�����ƃ^�X�L�|���̗܂��܂����E�p���A�F�́u�o���U�[�C�v�u�����Ȃ�[�v�̋��ѐ��Ƌ��ɁA�����قɕ����т܂��B �@�@�@�ɂ���̐푈���S �@�u���҃t�j��J�c�c�c�@�����M�����R�g�G���j�c�c�B�v�����V�c�̖��ŋ��痝�O�⍑����������������璺��ł���B������\�O�N�ɔ��z����A���a��\�O�N�ɍ���Ŕr���A���������c���ꂽ�B  �u�����F��Z���F��v�w���a�V�c�c��U�ɋ}�A���n�`�E���j��V�ȃe�V�떳���m�c�^���}���X�w�V�c�c�v�i����ɍF�s�������A�Z��o�����ǂ����A�v�w�݂��ɖr�э����c�c�����}�̑厖���N�������Ȃ�A��`�Ɋ�Â��ėE�C���ӂ邢��g������čc�����Ƃ̂��߂ɂ��������a�ܔN�E�����Ȗ�j�ȂǂƑ����B �@��O�풆�̊w�Z�ł́A�V�c�̎ʐ^�u��^�e�v�ƈꏏ�ɕ���a�ɂ܂��A����ōZ�����d�X�����ǂݏグ�A���ǂ����Ï�������ꂽ�B���Ǝ�`��펞�̐����x�����Ƃ����B�i�����\�l�N�ꌎ�A�����V���j �@ ���̂悤�ɍc���j�ςɊ�Â����炪�i�߂��A���������Đ푈�ɓ˓��A���O�ő����̋]�����������B�����Ă��ǂ������ɂ�������������s���A���ɑ���o���������t�A�ш䐳�M���͇��s�{�ӂȂ���푈�ɉ��S�������Ƃ�����܂�釀������ЂƂł��ǂ��͂ǂ̕����ɂł������釀�ƁA���̂悤�Ɍ���Ă���B �@ �u������������𑝂��ɂ�āw���̐푈�͐���Ƃ��ċ�����x�Ƃ̌R����̗v�������܂�܂����B���ǂ������Ɂw����x�Ȃǂƌ����Ă�������͂����Ȃ��B�����̂��߂Ɋ撣���Ă��镺������̂������Ŏ������͌��C�ɕ邹��ƌJ��Ԃ��A�Ԗ╶������������A�Z��ɓ���A���閈���ł����B�v�܂��A�u���ǂ������́A���낵���܂łɎ��̋��������Ƃ��z�����܂����ˁB�������ɂȂ肽�������ƒj�̎q�́w�����ɂȂ��ē��{�����x�Ƃ����A���̎q�́w�e��̖��߂��ʂ����܂��x�Ƃ����B����̈З͂ƕ|����Ɋ����܂����B�v �@ �����ďI����}���A�u�����̎q�ɊԈ�������Ƃ������A���ɑ���o�����ӔC������Đ搶�����߂����ł����B�������A���t�̐�ΐ�������Ȃ����ߋ��E�ɂƂǂ܂�悤�����đ����邱�ƂɂȂ�u�������Ȃ���A���ꂩ��{���̋�������Ă䂱���ƐS�Ɍ��߂܂����B�v�Ƙb�����ꂽ�B�i���a�Z�\��N�����E�����V�ԁj�@  ���j�͓�x�J��Ԃ����A�w�[�Q�����������悭������邪�A���ɁA������v�E�E���@���v�c���X�ƁA�����ȗ��j����͂��x���J��Ԃ����邩���m��Ȃ��B����a�̑���͍����c���Ă���悤�ł���B���̏�ɂ܂����Ă�̂ł��낤���B ���j�͓�x�J��Ԃ����A�w�[�Q�����������悭������邪�A���ɁA������v�E�E���@���v�c���X�ƁA�����ȗ��j����͂��x���J��Ԃ����邩���m��Ȃ��B����a�̑���͍����c���Ă���悤�ł���B���̏�ɂ܂����Ă�̂ł��낤���B �l�͓��{�̂��߂ɕ����ɂȂ��Đ킢�܂��B�����S�͂���ɂ��ł�����q���ɂ����Ă����Ƃ���B�{���͂���Ȃ��̂Ȃ̂ł���B���������f�p�ŏ��^�ȋC���������p����ĂƂ�ł��Ȃ��N���푈�𐳓�������悤�ɂȂ��Ă����B�J��Ԃ���Ă͂��܂��B�J��Ԃ�����p�ł���B���̊j�푈�ɒN�������������c���Ă���̘b�ł��邪�B �l�͓��{�̂��߂ɕ����ɂȂ��Đ킢�܂��B�����S�͂���ɂ��ł�����q���ɂ����Ă����Ƃ���B�{���͂���Ȃ��̂Ȃ̂ł���B���������f�p�ŏ��^�ȋC���������p����ĂƂ�ł��Ȃ��N���푈�𐳓�������悤�ɂȂ��Ă����B�J��Ԃ���Ă͂��܂��B�J��Ԃ�����p�ł���B���̊j�푈�ɒN�������������c���Ă���̘b�ł��邪�B�@�q ����J��́u���ڂ̐l�`�v�̉̂��剤����ɗ��s������A���a�Q�N�ɃA�����J������ڂ̐l�`�x�e�B�E���C�����߂ɂ���Ă��܂����B�����A�A�����J�Œ�͓��ĊԂ̖��C���������邽�߂ɁA���Ԃœc�{�ɐl�`�𑗂낤�Ƃ����^����������܂����B���̎��A�A�����J������{�ɂP�Q�V�R�X�̂̐l�`�������A���߂ɂ͂P�P�̂̐l�`������Ă��܂����B���{����͂��̕ԗ�̓��{�l�`�������܂����B�������A�����̗F��̐l�`�͑���E��풆�ɓG���̐l�`�Ƃ��āA�قƂ�ƔR�₳��Ă��܂��܂����B���݁A�c���Ă���̂͑S���Ŗ�R�O�O�̂��܂�ł��B���ߗc�t���łȂ����̐l�`���c�����̂��킩���Ă��܂��A���̐l�`��������l�X���������Ƃ͊m���ł��B�@ web��Ɏ��T�����邪�A����ɂ́A �@�q ���{�̎c�����Q�D�T�p�[�Z���g�B�A�����J�͂V�T�p�[�Z���g�B��r�O�̃P�^�����Ƃ������̂ł��낤���B�����������Ȃ��B��Ȃ��|�낵�������Ȃ��B�q���B�͂����ƈ����S�����q�Ɉ���Ƃ��낤�B��������R�s�����A����ł��t�@�V�X�g����ł͂Ȃ������A�킸���Ȃ�����܂Ƃ��Ȑl�������̂��Ƃ����ؖ��B���ӁI �@�q �k�����N�N���E��㗧�E�R�N���l�c�����n��̈ꕔ�ŕ��ߓ��Ƃ̓쑤�������B�Ȃ��N�N���R�ɂ͑����m�푈���A�C�R�݉c���̑�C���݂����Ă����B. �k�����V��l�@���z��̉����A��a�a�юБ�߂ʼn͐�H���Ɋւ���n���B�ː�����A�͐�̕t���ւ��ɂ���Ăł�����B �k�����_�m���l �@�Ӗ��s���B�������g�̈ꕔ�ʼn��_�̉����߂������B�����̐����R�[�ɊC�R�݉c���̕a�@���������B ���l��i��17�j�c�������c�y�я����n��̈ꕔ���C�R�p�n�ɑ݂����萬���B ���l�O�i��18�j�@�����及�̑啔�����C�R�p�n�ɑ݂����萬���B�@ ���z���_�n�̔����ȏ���R�Ɏ��ꂽ�Ǝv����B |

�����҂̍���

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||