|

市森(いちもり)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

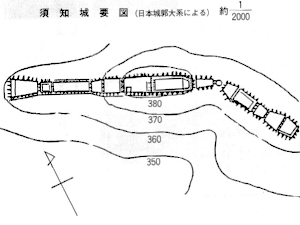

市森の概要《市森の概要》 美女山南麓の今は京都縦貫道が通り、丹波インターがある谷で、幅2、300m、長さ約2㎞の谷である。新観音トンネルがある一番奥の山地は南北の分水界になる。 市森村は、江戸期~明治22年の村。亀山藩領。明治4年亀岡県を経て京都府に所属。同22年須知村の大字となる。 市森は、明治22年~現在の大字名。はじめ須知村、明治34年からは須知町、昭和30年からは丹波町の大字、平成17年からは京丹波町の大字。 《市森の人口・世帯数》 92・39 《市森の主な社寺など》  玉雲寺の奥で近くまで車で入れる、あとは5分ばかり歩く。 古くは市森の滝・滝見の滝とよばれていた。「今昔物語」巻一二の「信誓阿闍梨、依経力活父母語」に、「丹波ノ国、船井ノ郡棚波ノ滝」とみえる棚波(たたなみ)の滝はこれをさすかという。上端に岩石があるので水は数十条に分れて落下する。この有様が琴のようであり、落水の音も松風に和して琴の音を聞くようだというところから、寛延(1748-51)の頃に領主松平氏が名付けたという。 広角レンズのため高さ43mの滝が遠くに小さく見えるが、実際はもっと近くに迫っていてそびえ立って見える。 『船井郡誌』 琴瀧 大字須知を距る東南約八町、玉雲寺より約二町の所に在り。高さ百三十五尺、幅三十尺、瀧の上部に岩石突出するあり、水勢こゝに摧け分れて數十條となり、坦々砥の如き岩石を傳ひ下る、恰も十三絃を展べたるが如く、切々ソウ々の聲を聽くが如し。琴瀧の名ある所以なり。境域幽邃にして、老樹生ひ茂り、夏尚寒きを覺ゆ。近時須知區民資を投じて新に道路を開鑿したれば、人車を通ずるを得べし。 『丹波町誌』 琴瀧(丹波町市森) 城山(須知城)に包かれた琴滝(旧称滝見(たなみ))は高さ四〇メートルの巨大な一枚岩盤を流れる水が一三弦の琴の糸に似て実に壮観である。林間に響く水音がまるで琴の音のように聞こえたので、寛延二年、時の領主松平紀伊守によって琴滝と名づけられたという。 昔、領主亀山藩主が滝見をするたびに、領主が滝下に到着する頃あいをみて、村民は上方に留めておいた水を流し、水量を多くして滝の景観をよくしようと苦心をした。ある時その事が領主に知れてからは、水量は自然に任せることになり、村民は労役を免れたという。自然の美しさ、神秘的な水しぶきをあげる滝つぼ、真夏でもウグイスの嗚く大自然のままの琴滝は、私たちの目を楽しませてくれる。 久方の天つ乙女やしらふらん そらに聞こゆる琴滝の音  須智城主須智氏の菩提寺。応永23年の創建、開基は市森城主須智(周知)慶吉、開山は太容梵清で、船井・桑田両郡をはじめ、備後・伯耆・大和・陸奥国に計172か寺の末寺を有する。天正7年、須智氏が明智光秀に滅ぼされた際、同寺の堂宇も兵火で焼失したが、同8年光秀によって移建再興されたという。 須知城の砦の役目もあったものか、城塞のように頑丈そうな寺院である。 『船井郡誌』 玉雲寺は市森城主周知景光の菩提寺なり。景光太容和尚に歸依し、當寺を建立せしが、天正七年明智光秀の爲に滅されたり。此の時堂宇兵火に罹りしかば、光秀更に金穀を寄進して再建せしめ山林を與へて寺領となせりといふ。 『丹波町誌』 霊樹山 玉雲寺 一、所在地 市森小字瀧見 二、宗 派 曹洞宗 三、本 尊 釈迦牟尼仏 四、沿 革 応永二年(一三九五)太容梵清和尚がこの地に来て、一宇を建て人々を教化した。市森城主須知出羽守慶吉深く梵清和尚に帰依し、応永二三年(一四一六)寺谷に堂宇を建立し招いて開山とした。それ以来寺は大いに栄えたが、天正七年(一五七九)明智光秀が市森城を攻略した時、兵火にあい全焼した。現在の堂宇は光秀が開祖の遺徳をしのび、天正八年境内地を西南に移し再建したものである。本堂庫裡は天正年間の数少ない建物として尊重され、開山堂、山門は江戸時代中期の建物である。尚、寺には正法眼藏梵清水、亀山藩主文書がある。 住 職 阜 康一 檀家信徒 一四〇戸 年中行事 …  城は山頂にあり琴滝からも登れるよう、道のようなものはあるがすごい斜面である。 『丹波町誌』 須知城について述べると、城は市森琴滝の左側の沢を約二○○メートル上ると東西に走る尾根に達する。この尾根を左にとって登ると第一の郭に達し、さらに登っていくと数個の郭を経て、石塁のある郭に着く、ここが本丸である。石塁は高さが約四メートルもあり、コの字型をしている。本丸は広さが三○○平方メートルあり城全体の高所にある。さらに西に進むと真礼寺跡と呼ばれる広場があり、礎石が散乱している。ここも砦の一つである。 城中には矢竹の群生が見られるが、そのほか食用に役立つ樹木は見当らず、ただ一か所、井戸の跡らしいものが目にとまるだけである。 山は急峻で自然の要塞となっていて、戦術的価値はあったと思われる。築城は室町時代初期である。  玉雲寺から見れば向かいの山の東方、琴滝から見ればの北方約300メートルにあり、標高390メートルの山上に位置する。山陰道を遮断する要衝。  あそこじゃ。本丸の東側には野面積みの見事な石垣が残り、城戸口櫓の石組・枡形の原形もみられるという。位田城より高そう、もう少し低いと行ってみるかの気になるが、これはジイさんにはムリじゃぁ。山登り大好き、城も大好きの若い人に行ってもらおう(玉雲寺より) 観応3年(1352)8月日付中津川秀家軍忠状に「(観応三年五月)同月十五日又属御手押寄須智之城之刻」とみえる。これによれば当時南朝方に属していた。 延徳元年(1489)9月、船井郡を中心に大規模な国人一揆が蜂起した際、須智氏は一揆の中核的存在となり、守護細川政元が派遣した討伐軍に対抗して須智城に籠城した。城は同年末いったん陥落し、須智氏も没落、政元の御前発として京都の管領邸にいた一族の須智某は、翌年五月政元に誅された。 しかし須智氏は再び蜂起して延徳2年7月には何鹿郡の位田城と須智城に分れて籠城し、守護代上原氏らの包囲軍に対して戦った。細川氏必死の鎮圧にもかかわらず一揆側の戦意は旺盛で攻城戦をよくもちこたえ、延徳4年3月には討伐側は守護政元自ら出馬するという事態に追い込まれた。 この国一揆には須智氏のほか荻野・久下らの有力国人も参加し、「無足・牢人」と称される広範な中小土豪層を含め、守護に抵抗した期間はほぼ4年間、当城はその中心舞台となった。 一揆の張本であった須智・荻野の両氏はほとんど滅亡の憂き目にあったがその後復興し、片山文書によれば須智長隆は松永長頼の被官となり、須智忠長・同成頼らは八木城城主内藤貞勝(ジョアン)の被官となっている。また永禄8年(1565)8月、松永長頼が荻野直正に敗死した時、荻野方へ寝返った一族もいたそう。 『船井郡誌』 市森城址 玉雲寺に對して屹立せる城山の頂上に在り、周知景光の城址とす。廣袤五段歩許り平坦にして當時の殘礎を止めたり。天正七年城樓兵火に滅びてより星霜茲に三百三十餘年、後庭の桃李尚存し、春毎に昔ながらの花を飾りて人をして懐古の情に堪へざらしむ。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 須智(周知)慶吉 須知氏系図によれば、須知氏は、遠江国周知郡に住した周知景基が源為義に従い丹波追分(須知)に移住して当地須知氏の初代となったもので、9代秀基が足利尊氏挙兵時に活躍して摩気・下村の荘を与えられ、市森の須知城主となったと伝えられる。 『丹波町誌』 須知氏については、平治物語巻下『悪源太誅せらるる事』の一節に、須知景澄が「志内六郎景澄」の名で登場するので知られている。 … 降って北朝年号の正慶二年(一三三三)足利尊氏挙兵のとき、須知氏がほかの丹波衆とともに味方したのは前述したとおりである。 さらに時代が降って北朝年号の観応三年(一三五二)時の丹波守護代萩野忠朝に属した中津川小次郎らの寄せ手によって須知城が落城したことが、遠山家文書に記録されている。 延徳年間になって、時の守護代物部氏が守護細川政元の威を借りて横暴を極め、多くの寺社の荘園を押領し、また国人たちの所職を奪ったとき、無足人(浪人)となった国人たちはその返還を迫って、須知氏を中心にしていわゆる『延徳の国人一揆』を起こした。争いは四年間も続き、須知城は細川氏に攻められて落城した。 勢いを盛り返した須知氏は弘治年間、八木城内藤氏と戦い、須知城の一郭にある真礼寺が全焼するという痛手を受けた。 天正年間、須知元秀は明智光秀に味方して八上城攻めに加わり、さらに八木城内藤氏を攻めて討死した。その喪中を明智氏に攻められ須知城は落城、ここに須知氏は滅亡した。天正匕年(一五七九)七月のことであった。 このように須知氏は記録に残るだけでも数度におよぶ興亡をくり返している。他の国人たちも同じような運命をたどったことであろう。 真礼寺跡一帯には数多くの石塔が散乱し、埋もれていた。昭和四三年この土地の篤忠家が四年間という月日を費してこれらを探し集め、城山の麓名勝琴滝の近くに安置し、法界万霊塔を建立して供養をした。 市森の主な歴史記録『今昔物語三』(巻一二) 信譬阿闍梨、依経力活父母語第卅七 今昔、信誓阿闍梨ト云フ人有ケリ。安房ノ守高階ノ兼博ノ朝臣ノ子也、天台ノ観命律師ノ弟子也。幼稚ノ時ヨリ法花経ヲ受持テ日夜ニ讀誦ス、亦、真言ヲ受ケ習テ、朝暮ニ修行ス。 而ル間、堅固ニ道心オコシケレバ、永ク現世ノ名聞・利養ヲ?テゝ、偏ニ後世ノ佛果・菩提ヲ願ヒケリ。然レバ、本山ヲ去テ、忽ニ丹波ノ國、船井ノ郡棚波ノ瀧ト云フ所ニ行テ、其ニ籠居シ□法花経ヲ誦シ、真言ヲ満テゝ、専ニ菩提ヲ7祈ル。而ル間、形?端正ナル童子、阿闍梨ノ前ニ出来レリ。此レヲ何ヨリ耒レル人ト不知ズシテ、怪ヒ思フ程ニ、童子、阿闍梨ニ向テ、微妙ノ音ヲ擧テ誦シテ云ク、 我来聴法花 遂果四弘願 當従其口出 栴檀微妙香 ト誦シテ、暫ク阿闍梨ノ法花経誦スル聞テ、即チ、不見ズ。阿闍梨、奇異ク思テ、「何コヘ行ヌルゾ」ト思テ求ルニ、、更ニ无シ。遂ニ誰卜不知ザルニ依テ、「天童ノ下テ我レヲ讃ムル也けり」ト知テ、涙ヲ流シテ貴ブ事无限シ。 而ル間、父兼博、國司トシテ安房ノ國ニ下向。而ルニ、阿闍梨、父母ノ懃ノ言ニ依テ、其ノ國ニ下向ス。國ニ有ル間、威勢无限クシテ、國人頭をカタブケ敬フ事无限シ。爰ニ、阿闍梨、心ノ内ニ思ハク、「我レ、年来、多ノ法花経ヲ讀誦シ、法ヲ修行シテ、必ズ、其ノ功徳无量ナラム。其レニ世ニ久ク有ラバ、罪業ヲ造テ、生死ニ輪エセム事、疑ヒ不有ジ。然レバ、只不如ジ。疾ク死テ、悪行ヲ不造ジ」ト思テ、必ズ可死キ毒ヲ尋テ食ハムト為ルニ、初ハ附子ヲ食フニ不死ズ。次二ハ、「和多利卜云フ茸必ズ死ヌル物也」卜聞テ、山ヨリ取リ持耒テ蜜ニ食ツ。其レニモ尚、不死ネバ、「此レ、希有ノ事也。我、毒薬ヲ食ト云ヘドモ、法花経ノ力ニ依テ不死ヌ也」ト思フニ、「刀杖不加 毒不能害」ノ文思ヒ合セラレテ、哀ニ悲キ事无限シ。 其ノ後、夢ニ「人来テ告テ云ク、『聖人ノ信力清浄也。吉ク法花経ヲ可誦シ』卜。其ノ人ヲタシカニ見レバ、普賢菩薩ノ形也」。夢覺テ後、弥ヨ信ヲ凝テ法花経ヲ讀誦ス。而ル間、天下ニ疫病オコリテ、阿闍梨、病ヲ受ツ。亦、父母共ニ病ヲ受テ病ミ?ム間、阿闍梨ノ夢ニ「五色ノ鬼神、集會シテ駈リ此ヲ退テ冥途ニ行ク程ニ、鬼神ノ云ク、『阿闍梨ヲバ免セ。此レハ法花ノ持者也』ト云テ免ス」ト見テ、夢覺ヌ。然レバ、阿闍梨ノ病止テ、本ノ如クニ成ヌ。但シ、父母ハ既ニ死タリ。 阿闍梨、此レヲ見テ、涙ヲ流シテ、泣々ク法花経ヲ誦シテ、父母ヲ令蘇生ムト祈ル間、阿闍梨、夢ニ「法花経ノ第六巻、空ヨリ飛ビ下リ給フ。其ノ経ニ文ヲ副テ下レリ。其ノ文ヲ開テ見レバ文ニ云ク、『汝が法花経ヲ誦シテ父母ヲ令蘇生ムト祈ルガ故ニ、忽ニ、父母ノ命ヲ延ベテ、此ノ度ハ返シ送ル也。此レ、閻魔王ノ御書也』卜」。夢覺テ、父母ヲ見ルニ、苦ニ蘇生セリ。阿闍梨、冥途ノ事ヲ語ル。父母、此リヲ聞テ、喜ビ貴ブ事无限シ。此レヲ見聞ク人、皆、涙ヲ流シテ貴ヒビケリ。 阿闍梨、一生ノ間ニ讀ム所ノ法花経、一万部、其外ノ勤メ、毎日ニ不怠ズ。 現世ノ利益既ニ如此シ、後世ノ菩提不可疑ズトナム語リ傳ヘタルトヤ。 市森の伝説市森の小字一覧市森(いちもり) 古市 百町 明石 滝見 小由里 笹田 岩妻 寺谷 松木才 土地本 ウバ 杉床 桂ケ谷 垣根 峠口 溝上 桃根 堂ノ下 清水 犬谷 稲葉 城下 薬研 山ノ神 峠 立岩 カクレ谷 小屋ケ谷 美女山 猫山 殿屋敷 城山 堂ノ上 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『船井郡誌』 『丹波町誌』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2019 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||