|

稲作の伝来⑤

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 (資料はネット上のものなど 感謝) 稲作の原郷-長江流域の古代文化『舞鶴市史』(通史編上) …これらの分布範囲と出土土器の編年によって、稲作渡来の時期と範囲が明確になってくる。それによると、米つくりは最も早く北部九州に伝えられ、瀬戸内と日本海岸を東漸して、愛知県西部から若狭湾岸まで急速に広まり、その後徐々に東北漸して、紀元後三世紀ころに東北地方北部にまで伝播したのである。北海道を除く日本列島全域は、渡来から数百年で稲作文化圈に組み込まれることとなるのである。

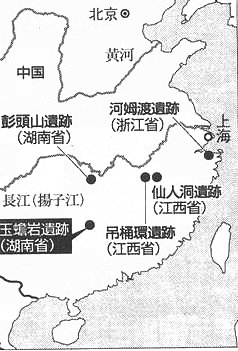

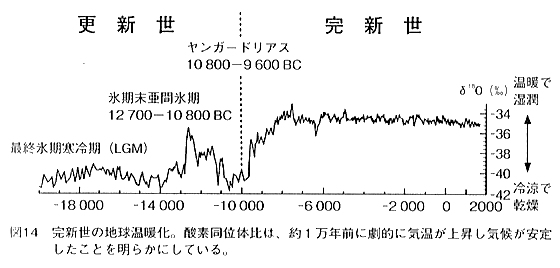

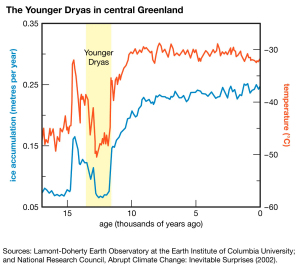

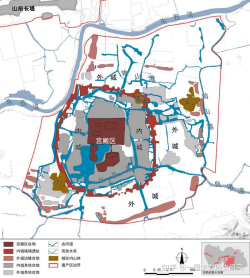

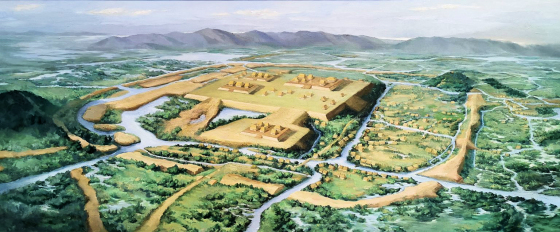

丹後の弥生遺跡から焼け米や炭化籾の出土した例はまだ無い。しかし、籾痕土器片は各所で発年されている。網野町松ヶ崎遺跡出土の甕蓋形土器内面に付着するもの、丹後町竹野遺跡出土の甕形・壺形土器底部表面に付着するもの、峰山町途中ヶ丘遺跡出土の甕形・壺形土器底部表面に付着するものなどである(写真20)。これらはいずれるも弥生前記、いわゆる遠賀川式土器に付着するものである。かつて丹後出土の遠賀川式土器は招来の土器であるとの見方もあったが、現在では遺跡数の微増かと一遺跡当たりの出土量の多さ、器形の多様性、胎土分析などから在地産の土器がほとんどであることが確認された。したがって、丹後在地産の前記土器に付着した籾痕は、すでにこの時期に丹後で水稲耕作が定着していたことを示している。おそくとも弥生時代前期中ころ(紀元前一〇〇年ころ)には、水田による米作りが始まっていたのである。 最古の籾殻 世界で最も古いとされる籾は、中国の     1993年と1995年に発掘された洞窟遺跡で、 稲の籾殻が発見され、形状は野生種と栽培種の特徴を、またジャポニカ米とインディカ米の特徴のいずれも併せ持つ。 仙人洞・呂桶環遺跡と同様に、野生種から栽培種への過度期に当たる時期と考えられて、栽培稲か野生稲かの区別はついていない。 :1998年に泥炭層から発掘された籾が、約1万7000年前〜1万3000年前のものと確認されている。 それまでの韓国最古の種籾は京畿道コヤン市イルサンで1991年に出土した約5020年前の種籾であった。 李隆助(イ・ユンジョ)忠北大学博物館長は「地質学者たちと共に放射線炭素年代測定法等、精密科学調査をした結果、泥炭層の年代が約1万7千〜1万3千年と確認された。泥炭層は撹乱がほとんどない安定した層位で、ここから出てきた種籾もやはり同じ年代だ」と述べた。 出土した種籾は古代の籾と類似籾2種。古代の籾は長いものと短いものが混じっており、完全な種籾9粒と破片3つ、類似種籾は完全な種籾2粒、半分のものが5個、破片7個、発掘団はまた、DNA検査を通じて、現代の種籾と類似性を調査した結果、約39.6%の類似性があることが確認された。   最終氷期が終わって温暖な気候へ向かう中、1 万 3000 年前ごろに一時的で急激な寒冷化が起き、「寒の戻り」があ った。 この寒冷化の時期は、ヤンガー・ドリアス期と呼ばれていて、1 万 2700 年前に始ま り、1 万 1600 年前に終わったとされている。大気中で彗星が爆発し、全球的な気温低下を引き起こしたことが原因との説が提唱されている。 長江文明の稲作に関わる遺跡の一部の紹介黄河文明は古くから知られていて、世界四大文明として有名である。従来の歴史観によれば、長江の流域は文明の遅れた野蛮な地と見られていた。この地で黄河文明より古い文明がありそうだと知られるようになったのは、ここ30年ばかり前になってからであり、まだまだ始まったばかりで、目下は、遺跡の発見、発掘、資料の整理、研究の最中。ここでは稲作に関係深い遺跡を主に取り上げた。 紀元前12000年? 栽培した稲が見つかっており、それまで他から伝播してきたと考えられていた中国の農耕が中国独自でかつ最も古いものの一つだと確かめられた。 中国の世界最古の土器片の出土 2万年前、   これまで日本を含む東アジア各地で見つかっていた、最古級の土器より2千~3千年古いという。洞窟からは280個以上の土器の破片が出土。多くに焦げた跡があり、チームは「現生人類の祖先が、料理に使ったのではないか」と推測している。 チームは、破片が見つかった地層を詳しく調べ、地層に含まれる動物の骨や炭などの炭素を解析。古い地層は氷河期とされる1万9000~2万年前と結論付けた。 破片は土器の縁の部分などとみられ、厚さ0.7~1.2センチ程度。表面を滑らかに整えたり、筋で模様をつけたりした破片もあった。 中国における土器の起源については、暦年代2万~1万8000年前の最終氷期最盛期後半にまでさかのぼりうるものが発見されている。広西チュワン族自治区桂林廟岩遺跡、同柳州大龍潭遺跡では2万年前にまでさかのぼる土器が、さらに江西省万年県仙人洞遺跡・吊桶環遺跡、湖南省道県玉蟾岩遺跡からは1万8000~1万7000年前にさかのぼる土器が発見されている。世界最古の土器は長江中流域の南部で最終氷期最盛期後半の22万~1万8000年前に誕生していたとみなされている。 仙人洞遺跡や吊桶環遺跡などのタワーカルストの洞穴遺跡から、1万5000~1万4000年前までさかのぼるイネのプラントオパールの証拠が発見されている。しかし、プラントオパールだけでは、なかなか確実な証拠とはみなされない。 最古の稲作は1万4000年前にまでさかのぼる可能性が高いという段階にとどめておくのがよいであろうという。 長江流域で1万年以上前と推定されるイネ出土遺跡が発見されているが、栽培種か野生種かどうかについては不明であり、稲作農耕遺跡であると確定できない状況である。長江流域での稲作農耕はヤンガー・ドリアス期終了後の完新世に始まったとみるのが妥当であり、9000~8000年前に開始したというのが現時点での素直な見方ではないかという。 1万年前の初期栽培種の籾殻    浙江省浦江県上山考古遺跡公園の炭化した1粒の「万年米」は、今から約1万年前に稲作文化がここで生まれたことを示す。 今から1万1400−8600年前の上山遺跡は2000年に発見された。同遺跡を始めとするこの新石器文化は2006年、正式に「上山文化」と名付けられた。20年にわたり、関連する考古調査活動が持続的に行われてきた。上山遺跡考古チームリーダーで、浙江省文物考古研究所研究員の蒋楽平氏によると、浙江省の銭塘江上流域と霊江流域で、現在まで上山文化遺跡を19カ所発見し、稲作農業起源の大量の実物証拠を発見した。そしてさらに多くの遺跡の発見が期待されているという。 上山文化遺跡は馴化の特徴を持つ稲遺物が保存されており、上山人が既に稲の食物としての属性を認識していただけでなく、水稲を耕作する初歩的な技術を掌握していたことを表している。考古学者は上山遺跡で欠損のない炭化米を1粒発見したが、その長さは 3.732mm、幅は 1.667mm、厚さ 1.723mm、縦横比は 2.239 であって、馴化初級段階の原始的な栽培稲に属する。 「馴化」とはナレのことだが、ここでは栽培種化の意味だろうか。 研究員は、プラント・オパールの形態は、植物ごと、部位ごとに異なり、イネ属のプラント・オパールは扇形を呈する。研究者の間では、野生イネ扇形プラント・オパールの半円形側面にある魚鱗状紋様の数は一般に9よりも少ないが、栽培イネでは一般に8~14であると認められている。上山文化時代の扇形紋様が9以上ある水稲プラント・オパールの割合は 15% に達する。これは上山人が既に水稲の馴化を開始していたことを十分説明するという。 上山人の飲食構成に占めるコメの割合はあまり大きくないものの、早くも人々が野生水稲の馴化を試みていた証拠が出現したのである。野生イネは伝播種子であって、穀粒は極めて脱落しやすいものの、人工馴化された水稲は穀物収穫を保証し、その穀粒は相対的に脱落しにくい。 上山文化時代、人々は水稲馴化に関して初期段階に留まり、異なる遺跡中から出土する野生イネの割合は大きくなり、水稲の野生的特徴は更に明らかとなった。しかしながら、上山文化人が銭塘江流域最古の水稲栽培群体であることは否定できない。 上山遺跡文化は、長江下流域及び付近で既に発見されている新石器時代遺跡と異なり、大口盆、平底盤、双耳罐に典型として代表される陶器群を含んでいて、原始的な新石器時代文化類型を成す。 研究によると、長江下流域では10万年前に野生の水稲が既に分布し、先住民が利用、馴化する条件を備えていた。約2万4000年前の最終氷期最盛期に人類は新たな食料を求めて野生水稲の採集、利用を開始。約1万3千年前に意図的また意図せずに栽培するようになり、約1万1千年前になると馴化稲が登場し、東アジアの稲作農業の起源となった。専門家は、人類発展史の重要な里程標だと指摘。稲作の起源と、西アジアのチグリス・ユーフラテス両河流域における麦作の起源は同時期だったと言えるという。  稲作農耕最古の遺跡。年代は炭素 14年代測定法によると前8000年にさかのぼるとされている。出土したイネは、栽培種の可能性が強いという。土器は口の狭くなった丸底の壺形の土器と皿形の土器で、確実な稲作農耕遺跡である河姆渡遺跡に比べると単純である。壺形の土器があることはイネを煮て食べたことを意味し、これはイネが当初から粒のまま煮て食べられたことを示すものと考えられ、稲作農耕の初現を示す遺跡として注目されている。 彭頭山遺跡は1988年に発掘され、現在のところ中国の遺跡の中でも最も初期の恒常的な集落の跡となっている。ただし年代を確定することが困難であり、紀元前9000年頃のものという説から紀元前5500年頃とする説まである。副葬品として、縄目の模様をつけられた土器(索文土器)が多く出土している。 彭頭山遺跡では紀元前7000年頃の米のもみ殻などが発見された。この米の大きさは野生種のものよりも大きく、中国最古の栽培種の稲があった証拠となっている。田を耕すための道具は彭頭山遺跡から発見されていないが、彭頭山文化の後期の遺跡からは発見されている。 最古の環濠集落-八十壋遺跡 確実な環濠は、同時期の湖南省澧県八十壋遺跡から発見されている。少し高台(海抜30m)にある遺跡で、城壁と環濠と旧流路が確認されている。川は、幅100mほどで遺跡の周りを北東部→西側→南側と巡っている。環濠は、川に近い東部から導水され、後世の環濠と比べると小規模で上幅は約4m・下幅2m・深さ2m程度。城壁(上幅4m下幅2m高さ1~2m)は、環濠を掘削した土を積み上げて順次築造された簡易なもの。環濠は、城壁の外側を巡り南北200m東西160m(約3万㎡)の隅丸長方形の遺跡の生活空間を囲繞している。低地側の西側の城壁の一部には階段状の栗石が敷かれた開口部(排水孔)があり、防御よりも灌漑や飲料用の用水・排水機能をより重視している。西側(環濠の外の低地部)の黒色堆積土(BC6800~6500年の文化層)から1.5万粒ほどの籾とイネが発見され、その付近が生産域と考えられる。墓域は、居住域にあり、土壙墓を中心に100基程発見されている。長江下流域は、長江中流域と異なり環濠がない。 八十壋遺跡からは集落を堀で囲んだ跡が見つかり、最古級の環濠集落とも考えられる。また集落中央には祭祀を目的とした可能性のある大きな建物が発見された。   6500年前の中国最古の城跡とされる。保存状態の良好な水田跡や最古の祭壇跡が発見されている。6300年前の都市型集落。中国最古の都市型集落の城頭山遺跡。直径360mの円形の城壁に囲まれた10万㎡の遺跡。現在地表に露出している円形の城壁は5300年前の屈家嶺文化期のものであるが、その城壁の下部に大渓文化早期、6300年前まで遡る中国最古の城壁であることが判明した。ここから稲の籾殻とプラントオパールが大量に検出され、大渓文化中期以降、城頭山遺跡周辺では稲の栽培が盛んになった。 城頭山遺跡は最古の都市遺跡で最古の6点セットが見られる、安田喜憲氏によれば、 最古の城塞-6300年前 最古の水田-7000年前 最古の祭壇-6000年前 最古の祭政殿(首長級の館)-5300年前 最古の祭場殿(神殿)-5300年前 最古の焼成レンガ-6000年前  (21) 【遺跡 浙江 #1】 Y2024 河姆渡遺跡 長江文明 7000年前の稲作文化 (240813) - YouTube 日本の水稲栽培は、長江の河口域から渡来したと見られていて、長江新石器文明が日本の弥生文化の元、また大半の日本人のルーツともいえ、日本にとっては、ことに重要な遺跡になる。 河姆渡遺跡は、長江下流の新石器時代中期、稲作が明らかな農耕遺跡。長江文明の中心遺跡。杭州湾南岸の沖積低地に位置する稲作農業(水稲)を基盤とした7000年前~5300年前頃の新石器時代中期の遺跡であり、大量の稲籾、稲殻、籾殻などが平均して20~50㎝にわたって堆積し、最も堆積の厚いところでは1mに達していた。 遺跡は、面積4万平方、1973年から74年と1977年から78年の2回にわたり発掘作業が行われた。水稲のモミが大量に発見されたため、人工的かつ大規模に稲の栽培が行われていたことが明らかになった。これは世界でも最古の稲栽培の例である。遺物のなかでは石器は比較的少なく、石斧など工具として使われた磨製石器や装飾品として使われたものが発見されている。河姆渡では中国国内では最古の漆器も発見された。陶器は黒陶、紅陶、紅灰陶など1000度前後の比較的高い温度で焼いたものが見られ、一定の技術的水準にあったことを示している。幾何学模様や植物紋、縄文などが刻まれており、中には人頭をかたどったものや船をかたどった土器もある。 長江下流域で河姆渡遺跡で稲作農業が発達した7000~6000年前という時期は、華北において仰韶文化が栄えていた時期と同時期であり、そちらはヒエ・アワを中心とした畑作農業であったことである。これによって、従来は黄河流域の仰韶を中心とした黄河文明が中国文明の源流として強調されてきたが、それとは別に、稲作農業を基盤として発展した長江文明の存在が明らかになった。最近では黄河流域の文化と長江流域の文化をあわせて中国文明として捉えられるようになっている。 長江新石器文明は非常に高い技術を持っており、当時における世界最大規模の文明であったと考えられている。しかし、この文明は 約4200年前に突然衰退し、約3900年前に新たな文明が興るまでのあいだ、約300年間にわたって長江河口域から文明が失われた。これまで多くの考古学者や地質学者が、遺跡調査やボーリング調査を行ってきましたが、文明消滅の原因ははっきりとわかっていない。      良渚文化は、5000~4300年前頃、長江下流に生まれた新石器時代の後期の稲作を中心とした農耕文化。河姆渡文化を継承。祭祀用と思われる大量の玉器が出土した。金属文化の前の段階。 中国の長江の下流域の浙江省一帯にひろがる、良渚遺跡を代表とする新石器時代後期の文化。長江下流にある太湖周辺の浙江省から江蘇省にかけて同時期の遺跡が散在しており、それらを総称して良渚文化という。特徴は水田農耕の様々な石器とともに、多彩・多様な玉器が出土していること、それらを副葬した墳丘墓が作られていることなどである。     良渚文化で人目をひくのは玉器である。材料は軟玉で、擦切法や穿孔法によって形を切り出し、全体を磨きあげて光沢を出す。表面には浅い肉彫りや細かな線刻によって人面や神人などの文様を表している。この文様は何らかの神話世界を表しているのであろうが、その内容はわからない。形は琮(そう)・壁(へき)・鉞(えつ)など多様で、古代中国を通じて最高の玉器技術と言うことができる。 集約的農業と首長制社会の誕生 良渚文化は新石器時代の中期末から後期に属する稲作文化で、稲作農耕がより集約的に発達した姿を示している。この時期の遺跡からはブタが急増する。それ以前はシカなどの野生動物の骨が多かったことに比べて大きな変化である。狩猟や漁労も併せて行われた。農耕に伴う石器には、収穫用の石鎌、田起こし用の石犂、水田の土地をかき混ぜる千篰(せんぶ)など多様化し、灌漑を利用した集約的な水田農耕が行われていたことを示している。遺跡数もこの時期に増加しており、生産性の向上が人口の増加をもたらしたと考えられる。また、墳丘墓や玉類を副葬した墳墓の出現は、階層化が進み、首長が出現したことを示しており、良渚文化期は首長制社会の成立した時期と考えられる。 多数の玉器の他に、絹が出土している。分業や階層化も行われたと見られ、殉死者を伴う墓が発見されている。   ←石製の鋤のよう ←石製の鋤のようすでに牛に引かせる鋤があったのだろうか。 黄河文明の山東龍山文化とは相互に関係があったと見られ、同時期に衰退したことは何らかの共通の原因があると見られている。 良渚文化は4300年前頃、急速の衰退した。原因は不明だが、このころから各地で石製の武器類が多く出土するようになり、あるいは地域的な緊張関係による衝突が繰り返されたのかも知れない。また5000年前後半の顕著な温暖化によって良渚文化の栄えた太湖周辺の広い範囲が水没したためとの見方もある。  今も中国は ギョクは不透明あるいは半透明のもので、透明な石はギョクではないそう、ダイヤモンドは金剛石で石と呼ばれる。  「翡」はオスのカワセミの赤色、「翠」はメスのカワセミの緑色を表しているそうで、美しの羽根の色から、宝石の「翡翠」という名前に付けられたという。 「翡」はオスのカワセミの赤色、「翠」はメスのカワセミの緑色を表しているそうで、美しの羽根の色から、宝石の「翡翠」という名前に付けられたという。

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱