|

長浜

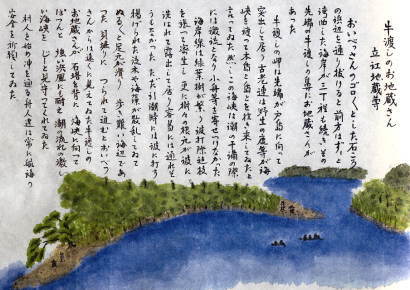

↓ここが長浜。手前の海岸沿いの平らな所はすべて火薬廠の跡地である。空撮は坂根正喜氏。朝来に較べれば狭いが、それでも結構な広さがある。写真の一番手前は今の保安学校があるが、それは写っていない、そこも火薬廠であった。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

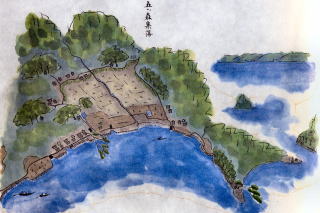

長浜火薬廠の概要《概要》 朝来谷には戦前までバカでかい海軍の火薬廠があった。今の日本板硝子工場や舞鶴工専、グリーンスポーツセンター・山麓公園などはその跡地の一部に戦後建てられたものであるが、その以前ここへ移る前は長浜に工場があった(↑写真の位置)。 今の保安学校(五ツ森)あたりから、海自の航空基地のあるあたり(雁又)までがその敷地であった。今となっては何もその当時の様子を伺えるような物が残っていない。自然の山なのかあるいは防爆壁の一部なのかな−、と見えるような物くらいだけである。 写真手前の「五ツ森」には保安学校だけでなく現在も海自の火薬庫があるらしく、立入できないし、長浜は今も海岸線に出られる場所はまずない。  『舞鶴市史』は、 〈 移転地となったのは長浜地区の北東部に当たり、当時の舞鶴海軍工作部の北側の海に面した地域であった。用地買収は呉海軍建築部舞鶴出張所が行った。買収条件の詳細は不明であるが、いま近畿財務局舞鶴出張所文書によってわずかに知ることができる。買収地内の田、畑、宅地の価格は、実測一坪につき田は二円九○銭〜三円四五銭、畑は一円五○銭〜三円五○銭、宅地は二円七○銭〜三円三○銭、山林はいずれも一坪五○銭となっており、この外、収益の上がる樹木、作物の補償や建物移転料などが記録されている。 大正十一年のワシントン軍縮会議の結果、舞鶴鎮守府の格下げに伴う海軍工廠(工作部)の人員整理などで、沈滞しきっていた町勢をばん回するため、中舞鶴町当局は爆薬部の長浜移転を大いに歓迎、理事者、町会を挙げてこれに協力した。このため用地買収の終了に当たり「多大ナル尽力斡旋ニ依リ比較的安価且ツ無故障買収ヲ了シ候ニツキ」(近畿財務局舞鶴出張所文書)表彰方の具申が呉海軍建築部舞鶴出張所から海軍省に出されたほどである。 舞鶴移転当時の爆薬部の設備及び強力な新式爆薬の開発による昭和六年第一期、同八年第二期施設拡充は表5の通りで、次第にその規模を拡大していった。 (略) 特に昭和十二年、日華事変突入とともに爆薬増産計画が加速度的に進められ、復活した舞鶴海軍工廠と同様、従業員も次第に増え、日夜残業につぐ残業という有様であった。ここの現場で働く人たちは火薬の原料を扱ううちに指先が黄色に染まり、洗ってもなかなか落ちなかったので、そんな手の人を見ると「ああ、爆薬部の人や」とすぐ分かるほどで、今でも当時の語り草になっている。 現在、この地にある京都大学農学部附属水産実験所の建物の一部は、当時の海軍爆薬部のそれであり、海上自衛隊舞鶴防備隊の辺りも旧爆薬部構内であった(写真6)。 朝来工場の建設と第三火薬廠の開設 長浜にあった海軍火薬廠爆薬部は昭和十六年四月から第三海軍火薬廠となり、これと相前後して東舞鶴市外の加佐郡朝来村(舞鶴市朝来地区)へ移るのであるが、この間の経緯は次の通りである。… 『舞鶴での火薬人生』(浅尾正雄・平13)は、 〈 その地図は一番下にコピーさせてもらいました。 同書は中で働いていた人の手記で、詳しいのであるが、つぎのようにも記している。 〈 ピクリン酸製造の硝化工程において分離される廃酸であって、再使用の限度を超えたものは、そのまま海中に放出されていた。長浜工場の操業開始当初(昭和五年八月)から私がピクリン酸の製造場に入ったときも(昭和九年五月)、そうした状態が続いていた。 そのため魚介類に影響が出ていたようである。聞いたところによると、漁業組合からの抗議がしばしばあった。対応策として、放出する廃酸を中和するために、つまり酸度を弱めるために活性炭を利用するなどの試みもおこなわれた。あまり効果はなかったようである。また、自分自身の記憶としてあるのは、長浜工場の排水溝海域周辺が常時、黄色く染まり、魚の死骸などが散見された光景である。もちろん、黄色になったのは、廃酸のためだけではない。次の精製工程で分離される洗浄水を放出していたせいでもある。 ところで、私が職場になれ始めた頃、廃酸問題で一定の改善策が講じられた。長浜工場の第一期施設拡充計画のもとで、昭和九年一○月に廃酸回収場が完成したのである(注13)。以後、廃酸の海中放出はなくなるはずであった(詳細は、あとの六、(2)のところで説明する)。 かぶれの危険 第三は、かぶれの危険である。 精製工程に限らず、爆薬のある場所では、どこでもかぶれる可能性があった。かぶれる人が多かったのは精製工程などを含む製薬工場である。爆薬の種類では、トリニトロアニソールのほうがヘキシルよりかぶれやすいというのが体験的実感であった(ヘキシルについては、五の項で説明する)。 製薬作業で顔や手が黄色になるのは普通で、さらにかぶれる人が多かった。赤くなったり、黒くなったりして、それが何ヵ月も続く人もいた。他方では、いつのまにか抵抗力がついて、かぶれなくなる人もいた。 工場内の医務部からは、かぶれの治療薬として白色の糊状のものが支給されていた。何回も塗っているうちに黒くなってくる症状が、しばしば現れた。治療薬に鉛が入っているからだとの、もっぱらの噂であった。効能のほうも、もうひとつだと誰もが思っていた。 こんな事情もあって、かぶれの進行を防ぐための“民間療法”も工員間では流行した。水でふやかしたもち米をすりつぶし、それを顔に塗るというもので、実行している人も工場内では珍しくなかった。今流に言えば、“もち米パック”であろうか。私自身について言えば、漆には人一倍かぶれたものの、爆薬には不思議とかぶれなかった。 かぶれについて、風呂場の話もしておかねばならない。 かぶれを防ぐには、薬を塗るよりも前に身体についた爆薬を洗い流すのがなによりも効果的であった。それを本格的にやれる場所が風呂場である。そこは第二図(一九ページ)の西部にあって、会食所(の南)と石炭置場(の北西)との間にある建物にあった。爆薬が体についたからすぐ風呂場へというわけには、もちろんいかなかったが。 『五ツ森想い出の画集』(梅垣直・平7)は、(画も) この工場建設に先立ち追いやられたこの地の人である。  〈 五森(五ツ森と呼ぶ)は当時中舞鶴の北の方角で港湾に面した海岸線に位置してゐた。 昭和十二年、当時の海軍省の強い要請により海軍用地として五ツ森集落全域が立ち退きの要求を受け翌昭和十三年の暮れまでに総て立ち退かねばならない羽目になってしまった。幾百年幾千年の間土着民として先祖代々住みつき親しんで居た五ツ森の土地に別れを惜しみつゝやむなく追いやられる様に総ての物件の退去を完了した。 御先祖を始め長年住み慣れてゐた年配者達はどんな心情であったろうか。 当時私は年少者にて立ち退きの条件等詳細についての記憶は薄く又、再調査するに必要な資料は不思議にも少なく唯だ残ってゐるのは幸いにも心身に滲み込んで消えない昔の面影だけであって、これを再現する以外に五ツ森と言う集落の姿は何処を探しても、今はまう無い。 更に私達が育った故郷は既に過去のものとなってしまって居り時と共に忘れ去られる運命にある。 特に少年時代を五ツ森で育ち共に遊んだ仲間達の殆んどは第二次大戦で戦場の華と消え今はもう居ない、共に想い出ほ語る術まなく、どうしょうもない現実となってしまった。  こうした事は、五ツ森ばかりでなく、長浜や中舞鶴は全体がそんなことであったし、舞鶴はだいたいが全部がそうなのであった。今ともなればほんの片面しか見えない者どもによって美化されがちな「舞鶴の近代化」なるもののこれが実態であった。他方地元民から見るならば、何でもないそれは先祖代々が長年住み慣れた郷土の抵抗するすべとてなかった強制的破壊であった。 海自の敷地になっているようだが、「牛渡し」のあたりは当時と同じ自然なのではと思う。  五ツ森には現在は海上保安学校があり、少し東には京大の水産試験場もある。 跡地はほかに自衛隊と民間の工場などが使用している。 『京都の戦争遺跡をめぐる』(京都戦争展実行委・91.11)は、 〈 第三海軍火薬廠長浜工場 海軍の爆薬を開発、製造した海軍火薬廠爆薬部は、一九二八(昭和三)年に神奈川県平塚から中舞鶴町長浜に移されました。現在の京都大学農学部の水産実験所を中心とした一帯です。 一九三一(昭和六)年、満州事変がはじまってからは、強力な新式爆薬の生産のために施設は拡充され、日夜、残業に次ぐ残業で爆薬生産が行われました。火薬の原料を扱ううちに、従業員の手の指は黄色に染まり、一目で爆薬部の人だとわかるほどだったといいます。 京大水産実験所で使われている最も海側の黒いコンクリート製の建物が、当時の爆薬部のものですが、このほかにも爆薬の暴発事故による被害を防ぐための防爆壁の土盛りなどを見ることができます。 つづけて 〈 舞鶴湾の掃海など軍港の防備を受け持っていた舞鶴防備隊は、鎮守府開庁当時、東舞鶴の寺川の河口部に設けられていましたが、一九三七(昭和十二)年から長浜地区に移されました。 防備隊は、戦後も舞鶴地方復員局の掃海部、あるいは海上保安庁の掃海部門として引き継がれ湾内外の機雷の掃海にあたりましたが、一九四八(昭和二十三)年四月、掃海業務終了にともなって廃止され、現在その土地は日立造船、海上保安学校、海上自衛隊補給処などとして転用されています。海上保安学校では、学校本館を含めて当時の建物が使われているほか、自衛隊補給処の門前にも旧海軍時代の建物を見ることができます。 さらに 〈 海上保安学校の正門の西側にはトンネルがあり、その入口から先は立入り禁止になっています。トンネルの先にはフェンスが見え、現在、海上自衛隊の白浜火薬庫と呼ばれていますが、ここは、かって海軍の弾薬庫だったところです。弾薬庫の中には入ることはできませんが、弾薬庫の東端の側、加津良の貯木場からはフェンス越しに木造の旧施設の一部が見えます。また、フェンスの外側、貯木場に面した民家も、かつて弾薬庫の入り口の営舎だったといいます。 私らの子供の頃は、戦後の話であるが、ここのトンネル入り口には鉄砲持った隊員がいて、近づく子供に銃口を向けて脅かしたものである。当時の子供は知らぬ者とてない有名な場所であった。今はどうしているかは知らないが、そんなふざけた場所でもあった。本物の鉄砲だったかどうかは知らないが、納税者に鉄砲向けるなど冗談でも許された話ではない。 |

資料編の索引

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||