|

与謝野晶子

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。  やは肌のあつき血汐にふれも見で さびしからずや道を説く君 あなたに恋い焦がれる私が目の前いるでしょ ナニをむつかしい事ばかり言ってるのですか 晶子さんに圧倒されて鉄幹(寛)さんはタジタジでなかっただろうか。死ぬまでこんな仲だったよう。 与謝野晶子晶子は 丹後に縁深い女流歌人、ダンナの出身が加悦の温江であった。(父の与謝野礼厳が温江虫本(大虫神社の鎮座地)の出身であった、碑が立っている) 与謝野寛・晶子夫婦の歌碑

与謝野夫婦昭和五年五月天橋立にて詠める歌の自筆を拡大す 与謝の細江の 朝のさざ波 寛 くろ雲うごく 天の橋立 晶子 与謝野鉄幹・晶子夫婦の父礼厳が加悦出身ということもあり、天橋立にたびたび足を運ばれました。昭和五年五月丹後に八泊のうち天橋立に二泊して、寛 四十五首 晶子六十首の短歌を遺されています。 昭和十年、寛逝去後、傷心の晶子が天橋立を訪れたのが昭和十五年でして、帰京後、発病し、以後旅をすることもなく昭和十七年逝去されました。 最後の吟遊の旅が当地、天橋立でした。夫婦が多くの歌を遺されたこの天橋立に歌碑を建立することが私たちの責務ではないかと考え、多くの天橋立を愛する人、与謝野夫婦に思いを寄せる人たちのご協力の下に、ここに歌碑を建立する運びとなりました。 寛・晶子夫妻の歌をよみ、お二人を偲んでいただければ嬉しく存じます。 平成十八年(二〇〇六)七月七日建立 天橋立を守る会 歌碑建立発起人会   峠の裾の岩滝の町 与謝野晶子 まろき入江に ひとすじの松 与謝野鉄幹 昭和五年五月二十一日  行けば音をたつ 琴引の浜 (寛) 共に音となる 琴引の浜 (晶子) 昭和5年ここに揃ってやってきたという。 『みだれ髪』(明治34・1901/10/1) 舞鶴で言えば、舞鎮が開庁した年になる。奇しくも月日まで同じであった。 広報まいづる(2021.9)に、 「まことに小さな国が、開化期を迎えようとしている。小さなといえば、明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう」。小説『坂の上の雲』で司馬遼太郎が表現した明治という時代の夜明けから30年後―。

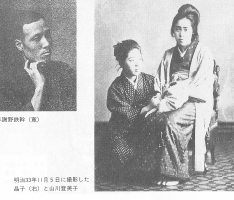

進取の気性が弱いとされる舞鶴で考えてみると、古色濃い伝統的停滞社会と、国家による上からの富国強兵策と、この国は一体どうなるのかの時代であった。明治34(1901)年10月1日、日本海側で唯一の鎮守府(海軍の拠点)として、舞鶴鎮守府が開庁した。当時の日本は、幕末の開国以来「富国強兵」のスローガンのもと、欧米列強に対抗するため、産業と軍備の近代化に取り組んでおり、中でも海軍の強化を国家プロジェクトとして進めていた。 鎮守府の設置が決まると、中舞鶴から東舞鶴にかけての海沿いの村々には、当時の最先端の技術や設備が投入され、大きな艦艇をつなぎとめる岸壁、造船所や機関・兵器の製造を担う工場、赤れんがの建物などが次々と建設されていき、国防上欠かせない重要な港となった。また、先端技術の粋を集めた水道や鉄道などの都市基盤も整備され、多くの人とモノが集まる活気あふれる近代的な都市へと発展を遂げた。 基本は個々人の意識の近代化、しっかりした個々の自我が作られていく方向にしか出口はないように思われる。一般市民のメザメがないことには、自給自足経済の閉鎖社会にいるような、変化激しい外界に背を向けて、ムラだけ、それもムラの一部のタコツボだけを見て、スンバラシイスンパラシイだけ、眠りほうけているのか、ネゴトばかりいっているようでは近代社会はない。 テレビや車があるというだけでは近代社会とは呼ばない、いかに近代文明のスイを集めたドッグや赤レンガ倉庫があるといっても、それだけでは近代都市とは呼べない。市民の近代人としてのメザメにこそ、社会の近代化を見るキーがある。 『みだれ髪』は、与謝野鉄幹との激しい恋愛と同時進行過程で生み出された。強烈な官能美と、かつてない大胆な自己の肉体への賛美は、当時の若い人々の胸に秘めた思いを代弁したという。それは同時に、因習的な風土から自我を解放することにつながっていったという。今であってもそうだろうが、毀誉さまざまの世評を呼ぶことになった。   与謝野晶子 与謝野晶子(1878 ー 1942) 大阪・堺生れ。旧姓 生家は菓子商で、店をきりもりする後妻の母の背を見つつ、父の蔵書の古典に親しんで成長。22の年、10代から始めた短歌が「明星」に載り、与謝野鉄幹と出遇う。翌1901(明治34)年、彼との恋を大胆に歌った「みだれ髮」を上梓、賛否の嵐を巻き起こす。以後「情熱の歌人」と呼ばれ多くの歌集を刊行、出征中の弟によせた詩「君死にたまふこと勿れ」や初の『源氏物語』現代語訳など、その執筆活動は常に注目を集めた。彼女を彼女たらしめた鉄幹とは、「みだれ髮」発刊直後に結婚、12子をなした。(↖↓新潮文庫版より)  左から与謝野鉄幹 山川登美子 与謝野晶子 (山川登美子は若狭小浜の人)。 反戦平和、女性解放などにも活躍した。 出征中の弟によせた詩「君死にたまふこと勿れ」 あゝをとうとよ、君を泣く、 君死にたまふことなかれ、 末に生れし君なれば 親のなさけはまさりしも、 親は刃(やいば)をにぎらせて 人を殺せとをしへしや、 人を殺して死ねよとて 二十四までをそだてしや。 堺(さかひ)の街のあきびとの 旧家(きうか)をほこるあるじにて 親の名を継ぐ君なれば、 君死にたまふことなかれ、 旅順の城はほろぶとも、 ほろびずとても、何事ぞ、 君は知らじな、あきびとの 家のおきてに無かりけり。 君死にたまふことなかれ、 すめらみことは、戦ひに おほみづからは出でまさね、 かたみに人の血を流し、 獣(けもの)の道に死ねよとは、 死ぬるを人のほまれとは、 大みこゝろの深ければ もとよりいかで思(おぼ)されむ。 あゝをとうとよ、戦ひに 君死にたまふことなかれ、 すぎにし秋を父ぎみに おくれたまへる母ぎみは、 なげきの中に、いたましく わが子を召され、家を守(も)り、 安(やす)しと聞ける大御代も 母のしら髪はまさりぬる。 暖簾のかげに伏して泣く あえかにわかき新妻を、 君わするるや、思へるや、 十月(とつき)も添はでわかれたる 少女ごころを思ひみよ、 この世ひとりの君ならで あゝまた誰をたのむべき、 君死にたまふことなかれ。 与謝野晶子が「青踏」創刊号(1911年)に寄せた9ページにわたる「そぞろごと」の冒頭部分。 『青鞜』は、女流文芸雑誌。明治44~大正5年、女性の自我の覚醒を目的として刊行された、青鞜派の機関誌。全52冊。編集主幹は平塚らいてう、後に伊藤野枝。主な執筆者に与謝野晶子、長谷川時雨、野上彌生子、山川菊栄など。 山の動く日來きたる。 かく云へども人われを信ぜじ。 山は姑しばらく眠りしのみ。 その昔に於て 山は皆火に燃えて動きしものを。 されど、そは信ぜずともよし。 人よ、ああ、唯これを信ぜよ。 すべて眠りし女をなご今ぞ目覺めて動くなる。 … メザメ過ぎたような人があってはじめて、眠りを眠り続けた社会もなんとか目ざめ始める。 与謝野鉄幹与謝野鉄幹 別称・寛(本名)明治6年2月26日 〜 昭和10年3月26日 詩人・歌人。京都の生まれ。本名、寛ひろし。落合直文の門に入り、浅香社に参加、短歌革新運動を興した。のち新詩社を創立し、「明星」を創刊、主宰。妻晶子とともに明治浪漫主義に新時代を開き、新人を多く育成した。歌論「亡国の音おん」、詩歌集「東西南北」「紫」、訳詩集「リラの花」など。 (三十年八月京城に於て作る) 妻をめとらば才たけて 顔うるはしくなさけある 友をえらばば書を讀んで 六分の俠氣四分の熱 戀のいのちをたづぬれば 名を惜むかなをとこゆゑ 友のなさけをたづぬれば 義のあるところ火をも踏む くめやうま酒うたひめに をとめの知らぬ意氣地あり 簿記(ぼき)の筆とるわかものに まことのをのこ君を見る あゝわれコレリッヂの奇才なく バイロン、ハイネの熱なきも 石をいだきて野にうたふ 芭蕉のさびをよろこばず … 真下飛泉鉄幹の弟子のような人で、大江町の出身。大江山を挟んで鉄幹とは反対側の東側に生まれた。「戦友」の作詞者。こんな碑(↓)があったが、今はない。  明治11(1878)年10月10日-大正15(1926)年10月25日 出生地京都府河中町 本名真下 滝吉 京都師範〔明治28年〕卒 京都師範附属小学校訓導、小学校長、中学校教師を経て、大正14年より京都市会議員を務めた。青年時代「文庫」「よしあき草」「明星」などに詩歌を投稿、軍歌「戦友」は明治38年に作詞された。「戦友」は厭戦思想を誘発するとして軍隊内での歌唱を禁じられたことがある。昭和2年「飛泉抄」が刊行された。 飛泉のこうした活動や関係資料のほか書簡など約700点を資料室では保管している。駅前には飛泉を顕彰する歌碑が建立されている。 小墻近太郎(おがきちかたろう)のすすめで京都師範に入り、明治32年卒、以後京都市で小学校教員生活30年を送る。 若くして文芸に傾倒し学生時代に小説・詩歌を発表、就職とともに浪漫主義文学を提唱した与謝野鉄幹に師事して短歌の指導を乞い、明星派の影響を強く受けた。 飛泉の文名を一世に高くしたものに叙情的叙事詩「戦友」がある。この歌は日露の役のさ中、明治38年9月に発表されたもので、彼の十二篇に及ぶ叙事唱歌の第三作である。三善和気の作曲を得て金二銭で五車桜から発表されると、忽ち爆発的な流行を見、全国を風靡して今日に至る。 このころ盛行した文語調定型詩の殻を破り、平易な俗語で自然の感情を流露させたところに近代文芸史上に即した彼の功績があるといえよう。 飛泉の作品(歌・詩・文を含めて)の基底を流れるものに一脈の人間愛をいうべき思いやりの心がある。その教育述作-児童本位・家庭教育・児童文庫・私立小学校創設概集等々-で推知すれば、情操や創造性を重視した人格主義と約言できようか。自由の中での自発、教育環境の整備などはその最も意を用いた処であった。 1ここはお國を何百里 離れてとほき滿洲の 赤い夕日にてらされて 友は野末の石の下した 2思へばかなし昨日まで 眞先まっさきかけて突進し 敵を散々懲らしたる 勇士はここに眠れるか 3ああ戰ひの最中に 隣にをった此この友の 俄かにハタと倒れしを 我はおもはず駈け寄って 4軍律きびしい中なかなれど これが見すてて置かれうか 『しっかりせよ』と抱き起し 假繃帶も彈丸たまの中なか 5折から起る突貫に 友はやうやう顏上げて 『お國のためだかまはずに おくれてくれな』と目に淚 6後あとに心は殘のこれども 殘しちゃならぬ此からだ 『それぢゃ行ゆくよ』と別れたが ながの別れとなったのか 7戰かひすんで日が暮れて さがしにもどる心では どうぞ生きってゐてくれよ 物なと言ゆへと願うたに

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱