���s�{�{�Îs��_ ���s�{�{�Îs��_

���s�{�^�ӌS�{������_ ���s�{�^�ӌS�{������_

�|�V�����ό��|

��Ȃ��̂���

�i����n���j

�q�����i�q�b�̕���j �q�����i�q�b�̕���j

�r���[�����h�W�]��i�ρj �r���[�����h�W�]��i�ρj

�҂̂��� �҂̂���

�V��������i�q�b�̓��j �V��������i�q�b�̓��j

�m�b�̖݁i���������j �m�b�̖݁i���������j

�m�b�̗� �m�b�̗�

������ ������

�V�����ό��D �V�����ό��D

���{�O�i�F�V���� ���{�O�i�F�V����

�鐴�� �鐴��

�������_ �������_

�i�{���n��j

�O���{�E���ɐ��E�Đ_�� �O���{�E���ɐ��E�Đ_��

�^����_�Ёi���̃y�[�W�j �^����_�Ёi���̃y�[�W�j

�P������ �P������

����28�ԎD���F������ ����28�ԎD���F������

���y������ ���y������

�������� ��������

���h�C�Ɨ^�ӊC ���h�C�Ɨ^�ӊC

|

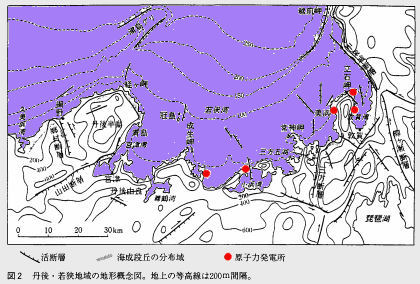

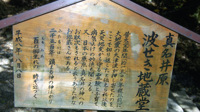

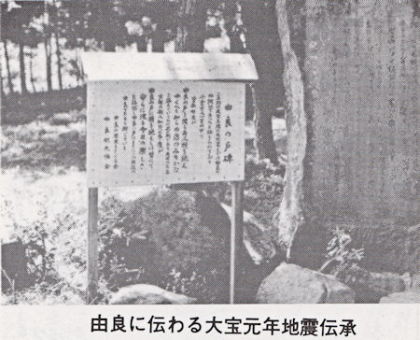

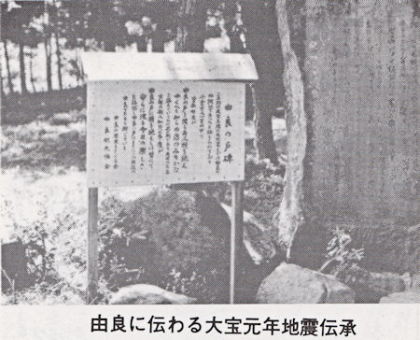

�^����_�Ђ̔g�����n��

�g�����n�� �g�����n��

�ዷ�p�ɂ��S�O���[�g�����̋���Ôg���������I�H

�@���^����_�Ж{�a�A���Q�肪�₦�Ȃ��B���낢��Ƌ����Ђ������̂̑������ÎЂŁA���j�̂��܂��J����Ȃ������ɁA����̓m�̔�߂���͂����ւ�Ȃ��̂ŁA����l�����܂��C�Â����A�ǂ݉����Ȃ����̂������c���ꂽ�܂܁A����̕��L���������܂���邪�A������A���̎Ђ͎��͐l�Ԃ̑z����₷��A�Ƃ����̂��A�z���₷�钴����Ôg���ߋ��ɂ��������Ƃ��`���Ă���B �@���^����_�Ж{�a�A���Q�肪�₦�Ȃ��B���낢��Ƌ����Ђ������̂̑������ÎЂŁA���j�̂��܂��J����Ȃ������ɁA����̓m�̔�߂���͂����ւ�Ȃ��̂ŁA����l�����܂��C�Â����A�ǂ݉����Ȃ����̂������c���ꂽ�܂܁A����̕��L���������܂���邪�A������A���̎Ђ͎��͐l�Ԃ̑z����₷��A�Ƃ����̂��A�z���₷�钴����Ôg���ߋ��ɂ��������Ƃ��`���Ă���B

���R���ۂ͂������A�܂�����ȋK�͂ŏP���������Ă��邩�͂킩��Ȃ����́A�l�Ԃ̑z����Ă��邪�A�C������ƁA�ߋ���Y���҂͖������Y�����̂����A�n���������܂��ɂǂ����C�t���Ă����A�ƃ[�j�������ɂق�����s���ӂȌ㐢�l�Ɍx�������Ă���_�Ђł�����B

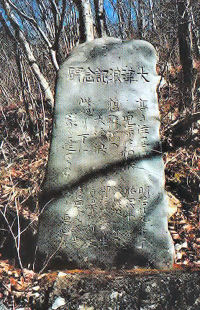

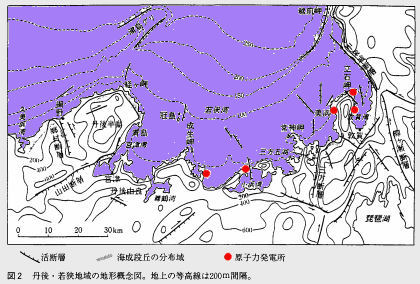

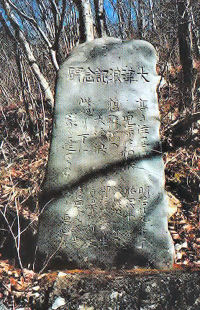

�@���{�O�i�E�V�����̖k���̎R���ł���A�^����_�Ђ̎Q���T��A�u�^����_�Ёv�Ə����ꂽ�Β��̌�Ɍ�����z�R�����u�g�����n�����v�ł���B �@���{�O�i�E�V�����̖k���̎R���ł���A�^����_�Ђ̎Q���T��A�u�^����_�Ёv�Ə����ꂽ�Β��̌�Ɍ�����z�R�����u�g�����n�����v�ł���B

�����̈ʒu�̃J�����̂f�oS�͂U�R���[�g���B

���f�oS�͂U�S���[�g���B

�@���g�����n���́A�ԛ���ł͂Ȃ��A�ÊD��̂悤�Ɍ�����B�܂��V�����悤�Ɍ�����A�n���l��z�R���͉��ォ��ւ�肵�Ă���̂ł͂Ȃ��낤���A�n���M�͕����ȍ~�Ƃ����A���̍��ɂ������Ƃ͎v���Ȃ����A�n���l�łȂ������ق��̂��̂��������̂����m��Ȃ��B�z�R���͍ŋ߂̂��̂̂悤�Ɍ����邪�A�����̖͌Â��A���̒n���l�̂��߂ɐA����ꂽ�悤�ɂ�������A�n���l���^�����肷��o�`�������邩�A����c�l���������B �@���g�����n���́A�ԛ���ł͂Ȃ��A�ÊD��̂悤�Ɍ�����B�܂��V�����悤�Ɍ�����A�n���l��z�R���͉��ォ��ւ�肵�Ă���̂ł͂Ȃ��낤���A�n���M�͕����ȍ~�Ƃ����A���̍��ɂ������Ƃ͎v���Ȃ����A�n���l�łȂ������ق��̂��̂��������̂����m��Ȃ��B�z�R���͍ŋ߂̂��̂̂悤�Ɍ����邪�A�����̖͌Â��A���̒n���l�̂��߂ɐA����ꂽ�悤�ɂ�������A�n���l���^�����肷��o�`�������邩�A����c�l���������B

���͈ʒu���ς���ĂȂ����Ƃ����_�����A�̐S�Ȃ��̓_�͂킩��Ȃ����A�s�M�S�Ȍ���l�Ȃ�m�炸�A����Ȃ��̂͂�������ɓ���������͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���A���ɌÂ��������W�߂�_�ЁA�g���{�Ƃ��`���ɐ��O�{�̌̒n�����m��Ȃ��Ђ̎Q���ɒn���l�Ƃ����J����Ƃ����̂́A�������������^���ł͂Ȃ��A�̂��Ƃł����������|

�@���̒n���l�ɂ��Ă��u�O��̓`���P�O�v�Œ��ȒP�ɐG��Ă��邪�A���x���V�����j��ň��̒��d�厖�̂ő咍�ڂ̒n���l�ƂȂ�ꂽ�悤�ŁA�����ł�����x�Ƃ肠���Ă������B���̒n�ł��u����������n�k���Ôg�͂��肦�Ȃ��v�ƌ����Ă����Ƃ����A���������ۂɂ͑z��ȏオ���������̂ł���B �@���̒n���l�ɂ��Ă��u�O��̓`���P�O�v�Œ��ȒP�ɐG��Ă��邪�A���x���V�����j��ň��̒��d�厖�̂ő咍�ڂ̒n���l�ƂȂ�ꂽ�悤�ŁA�����ł�����x�Ƃ肠���Ă������B���̒n�ł��u����������n�k���Ôg�͂��肦�Ȃ��v�ƌ����Ă����Ƃ����A���������ۂɂ͑z��ȏオ���������̂ł���B

�@�ዷ�p�ʼnߋ��ɍ����ǂꂭ�炢�̒Ôg���������̂����L�^���Ă��������m��Ȃ��n���l�ł���B �@�ዷ�p�ʼnߋ��ɍ����ǂꂭ�炢�̒Ôg���������̂����L�^���Ă��������m��Ȃ��n���l�ł���B

�������ɂ����ԂɌÂт��ē��������Ď��̂悤�ɏ�����Ă���B

�^���䌴�@�g�����n����

�̑��N�ԁi���O�Z�Z�N���ȑO�j��n�k�̑�Ôg���������̂������Ő�Ԃ����Ɠ`�����Ȍ�V�Вn�ς�����쌱�Ǝq��ĕa�C�悯�̖�������������B���A���{�̌��_�E�^����̐_�ւ̂��掟�������Ɖ]���A���炽���Ȃ��n������ł���B

���ܕS�i�ӂ������فj���܂�_�̐_�͂���

�S�i�����j�̌䐶�i�݂��j��̎����߂Â�

�������N�������� |

��Ôg�����̒n���l���u�����Ő�Ԃ����v�Ƃ������Ƃ͉��̂��ƂȂ̂��킩��Ȃ��A����������Ȃ�L�O���Ȃ�͒Ôg�����B�����ō��_�ɍ����ꍇ�������Ƃ����A�����܂ŋ삯����Ă����Ôg������ȏ�ɓo��Ȃ��悤�u�����Ő�Ԃ����v�̈Ӗ����B

�@���N��(701�`04)�̑�n�k��Ôg�́w�O�㕗�y�L�x�c���A�}�C�����ɂ��L�^������A �@���N��(701�`04)�̑�n�k��Ôg�́w�O�㕗�y�L�x�c���A�}�C�����ɂ��L�^������A

| �Ƃ��ɑ�N(701)�O���Ȉ�A�n�k�O����܂��A�������ɂ��đ��C�ƈׂ�B�Q���킸���ɋ����̍��R����Ɨ��_��A�C��ɏo����A�������ď퐢���Ɖ]���B�����ɒj�������Ə̂��B |

�w�����{�I�x�̑�N3��26�����ɂ́u�O�g���ŎO���Ԓn�k���������v�̋L�^������A�O�㍑�͂��ꂩ��10���N��ɕ��������̂ŁA���̂���͂܂��O�g���ł��邪�A���̋L���ƊW������̂��A�ዷ�p�̒f�w�͓����n�k�ƘA������̂����c

�@���̑O�̉��O��n�k�ł͉��ϑw�̂��������ʼnt���ۂ��݂�ꂽ�Ƃ������A�w�n�k�̓��{�j�x(���숮�E�����V��)�́A �@���̑O�̉��O��n�k�ł͉��ϑw�̂��������ʼnt���ۂ��݂�ꂽ�Ƃ������A�w�n�k�̓��{�j�x(���숮�E�����V��)�́A

��߂��������āu���{�v�Ƃ������̂��m�肵�����Z��i��j�N�B���̔N�̌܌������i����O����Z���j�@�ɂ́A�w�����{�I�x�Ɂu�O�g���n�k�O���v�Ə�����Ă���B�u�O�㍑�n�k�O���v�Ƃ���ʖ{������B

���s�{���ߎs�̎u����Ղł́A���s�{�������������������Z���^�[�̒����Ŗ�ܐ琔�S�N�O�̍��������������@�i���͎Q�Ɓj�B����ɁA�ő啝��Z�Z���`�ł��܂��܂ȕ����ɉ��т�V�����N��̍��������o����A�퐶���ォ��ޗǎ���͂��߂ɂ����Ă̒n�w�����ׂĈ����A�ޗǎ���㔼�̒n�w�ɕ����Ă����B

�����s�̎s�X�n�̖k�ɂ���쐼��Ղł����Z���^�[���������s�Ȃ��A�ő啝�܁Z�Z���`�œ�k�����ɉ��т鍻�������������B�����͌Õ�����O�����̒G�����Z���Ƃ��̖��y�������A��������̏Z���̒����͍������т��Ă����B���̈�Ղ̕ʂ̒�����ł͈����s����ψ���������s�Ȃ��A�����N��̕���E�O���[�g���̍��������������B

�@�����̍��Ղ͓ޗǎ���Ŕ����I�̔N��ƂȂ�A�w�����{�I�x�ɏ����ꂽ���Z��N�̒n�k�̍��ɁA���s�{�k�����������h�ꂽ���Ƃ��킩��B |

���ł����������ӏ��������Ă��������ƁA

�ꕶ����̈�Ղ����Ȃ��ߋE�n�悾���A�ዷ�p�ɒ����R�ǐ�k�݂̕��ߎs�u����Ղł́A�ꕶ���㑁���̏Z���Ձi�Z�Z�Z�N�O�j�����o����Ă���B�����āA���s�{�������������������Z���^�[�̒����ł́A�ꕶ����O���O�t�̒n�w�����������Z���`�̍������������������ꂽ�B�O�����t�̒n�w�ɕ����Ă���A���s�{�k�����ܐ琔�S�N�O���Ɍ������h�ꂽ���Ƃ������Ă���B

�@���̘p�̖k���ɂ͕��䕽�삪����A���̓����̍��s�㕺�Ɉ�ՌQ�X�n��ł́A���䌧���璡���������������Z���^�[�̒����ŁA���l���N�̕���n�k�Ő������ő啝��Z�Z���`�̍������������������i�掵�͎Q�Ɓj�B����ɁA�ꕶ���㒆���O���̐[���E���܂ޒn�w�ɕ����A������Â��n�w�����������Z�Z���`�̍�����������A���䕽�삪�ꕶ���㒆�������i��l�Z�Z�Z�N�O���j�ɂ��n�k�Ɍ�����ꂽ���Ƃ��킩�����B |

�@���������ËL�^�́A����l�̎��Ɏ���a�C�ŁA�M���Ȃ��l�̕����͂邩�ɑ����A�E�\���A�f�b�`�A�Q���A�N���̃C�^�Y���ł́A���Ă����킯�ł��A�Â��n�w�������킯�ł��Ȃ��낤�ɁA���������Ɍ����̂��킩��Ȃ����A�������ǂ��̃o�J���܂������̃E�\���q���ɏ����c������n���l���J�����肷�邾�낤���A���͑��̋L�^�Ȃ炻���^���ɋ^���ׂ��ƍl���邪�A����Ȃ��Ƃ͈���Ȃ��A�}���}���M����̂����A����炻���ł͂Ȃ����̂͋^���悤�ł���A���ɏ�Ȃ����Ў�`�҂ł���A�������Â��L�^���������̂킸������́u�Ȋw�I�v�m���̕����������Ə���ȍ����������čd���d���M����ߑ�l�E����l�ł���B�̂̐l�������V�͌����̐��̒����Ȃ߂��y�V�I���M�M�S�[���A�v���オ��߂�������l�̗����̐[���Ȍ��E�A���������҂݂̂��O���Ń��[�h���錻��Љ�̊댯�ȗ��Ƃ����̈�����m��Ȃ��A���͑��́u�����͂ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����S�A���̂ȂN�����킯�Ȃ��v�̐�`������}���}���M�������Ƃ��������x���V�厖�̂̍ő�̌����ł������Ƃ����悤���A���R�ł����S�Ƃ������̂��Ȃ��Ƃ��A�܂��Ă�l�Ԃ̍�������Ƀ[�b�^�C�Ȃ���͂����Ȃ��낤�A����ȕ��G�ȋ���G�l���M�[�V�X�e���ɂ͖��S�̈��S�Ȃǂ͐l�̒m���ł͌����I�ɂ͖����Șb�A�����ǂ��ɔ������邩�����ׂė\�m���邱�Ƃ͕s�\�Ŗ��m�ł���A����Ɋ��S�ɗ\�ߑΉ����邱�Ƃ͕s�\�A�ł���Ƃ����Ȃ�S���̌�ʎ��̂��[���ɂł��邱�Ƃ��낤�A�_�l�ł��ł������ɂ��Ȃ��b�ł���A��n�k��Ôg���ł��܂��܂̋��R�̍K�^�܂����ɓ����������Ė{���ɑ��v���Ɛ����ɏ펯�I�ɋ^�������Ȃ������B�u�����悢�V�X�e���E�����V�X�e���E�j�b�|���͐_���v���}���}���q���̂悤�ɐM���Ă����B�����f�p�ɂ����M���Ă���l�������A���\�N���̂̓��{�l�Ɠ����S���c�m�`�������Ă���B �@���������ËL�^�́A����l�̎��Ɏ���a�C�ŁA�M���Ȃ��l�̕����͂邩�ɑ����A�E�\���A�f�b�`�A�Q���A�N���̃C�^�Y���ł́A���Ă����킯�ł��A�Â��n�w�������킯�ł��Ȃ��낤�ɁA���������Ɍ����̂��킩��Ȃ����A�������ǂ��̃o�J���܂������̃E�\���q���ɏ����c������n���l���J�����肷�邾�낤���A���͑��̋L�^�Ȃ炻���^���ɋ^���ׂ��ƍl���邪�A����Ȃ��Ƃ͈���Ȃ��A�}���}���M����̂����A����炻���ł͂Ȃ����̂͋^���悤�ł���A���ɏ�Ȃ����Ў�`�҂ł���A�������Â��L�^���������̂킸������́u�Ȋw�I�v�m���̕����������Ə���ȍ����������čd���d���M����ߑ�l�E����l�ł���B�̂̐l�������V�͌����̐��̒����Ȃ߂��y�V�I���M�M�S�[���A�v���オ��߂�������l�̗����̐[���Ȍ��E�A���������҂݂̂��O���Ń��[�h���錻��Љ�̊댯�ȗ��Ƃ����̈�����m��Ȃ��A���͑��́u�����͂ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����S�A���̂ȂN�����킯�Ȃ��v�̐�`������}���}���M�������Ƃ��������x���V�厖�̂̍ő�̌����ł������Ƃ����悤���A���R�ł����S�Ƃ������̂��Ȃ��Ƃ��A�܂��Ă�l�Ԃ̍�������Ƀ[�b�^�C�Ȃ���͂����Ȃ��낤�A����ȕ��G�ȋ���G�l���M�[�V�X�e���ɂ͖��S�̈��S�Ȃǂ͐l�̒m���ł͌����I�ɂ͖����Șb�A�����ǂ��ɔ������邩�����ׂė\�m���邱�Ƃ͕s�\�Ŗ��m�ł���A����Ɋ��S�ɗ\�ߑΉ����邱�Ƃ͕s�\�A�ł���Ƃ����Ȃ�S���̌�ʎ��̂��[���ɂł��邱�Ƃ��낤�A�_�l�ł��ł������ɂ��Ȃ��b�ł���A��n�k��Ôg���ł��܂��܂̋��R�̍K�^�܂����ɓ����������Ė{���ɑ��v���Ɛ����ɏ펯�I�ɋ^�������Ȃ������B�u�����悢�V�X�e���E�����V�X�e���E�j�b�|���͐_���v���}���}���q���̂悤�ɐM���Ă����B�����f�p�ɂ����M���Ă���l�������A���\�N���̂̓��{�l�Ɠ����S���c�m�`�������Ă���B

���{������ȏ�ɖS�ڂ������Ȃ���A�u�o�J�v��u�A�z�v��A���������悤�ł͂Ȃ����A�����Ȃ���N�\�ǂ����܂��܂��̂���A�I�}�G�牽����Ă�A�ƁB

�@���Ă�����w��꒬���x(��45�BP.232)�́A �@���Ă�����w��꒬���x(��45�BP.232)�́A

��R���̉i��L�^���̑��Ɏc���Ă����N�i���Z��j��n�k�́A�����S�̑唼���זv���A�Éi�O�N�i�ꔪ�܁Z�j�̑�^���͉��x�J��D�C�ɉ������Ɠ`������B

���A�{���^����_�БO�Ɏc���Ă���g�����n�����͏\��̑�Ôg�������ł����~�߂��ƌ����`�����Ă���B |

��꒬�͐��ׂ̒������L�����ӂɂ͒m��ꂽ�n���l�̗L���ȓ`���̂悤�ł���A���ׂ̕��߂ł͂��̘b�͕����Ȃ����A�ꏊ���ԈႦ�Ęb���l�͂����A���߂͂��������ߋ��̘b�������قǂɊԈႢ���炯�ŁA�����ɂ͓����炸�A�m���Ă��邾���ł��J�V�R�`�C�����A����ɕ��y�L�c���͋U�����E�\���Ƃ����̂����ߋ��y�j�E�ł͎嗬�I�ł��������A�O��Ôg�ɂ��Ă͂������肵�������͎c����Ă͂��Ȃ��A�I�C�I�C���������ɃE�\�Ă�肳�炷�̂��ƁA�s���Ƃ���ΐ^���̘b�����A�֓d�����{�ʎY�Ȃ���Ȃǂ͑��т���邩���B(���P�ʂ̃[�j�����R�ɂł��鐄�i�h�ł���A���y�j�Ƃ܂ł��܂��������[�j�Ŕ�������Ă���̂ł��Ȃ��낤���A�����̐K�n�ɏ���Ă���̂��A�����̎s���ɂƂ��Ă��̐����ɂ������d�v�ȗ��j�ɂ��ẮA�����Ƃ����ƐT�d�Ɏ�舵���Ă��炢����)

�w�O�F�{�u�x�͑�_���^����_�Ђ̍��Ɂy�g�悰�n���z�����邪�A����ȊO�ɂ͉��������Ă��Ȃ��B

�@������������l�Ă��Ă͐M���������悤�Șb���P�R�O�O�N�Ԃ��r�₦���ɓ`����Ă���Ƃ������Ƃ͂�͂肽�����Ƃ��Ƃ͎v���Ȃ��킯�ŁA�������������ɒO��j�E�̒��d���E�i�l�F�����͏����Ă���A(�w�O��j���p���Q�x) �@������������l�Ă��Ă͐M���������悤�Șb���P�R�O�O�N�Ԃ��r�₦���ɓ`����Ă���Ƃ������Ƃ͂�͂肽�����Ƃ��Ƃ͎v���Ȃ��킯�ŁA�������������ɒO��j�E�̒��d���E�i�l�F�����͏����Ă���A(�w�O��j���p���Q�x)

�c��N�̑�n�k�Ƃ��ӂ̂͒n�ς����x�̒n�k���傩��������@����Ύ��ɐ�ɂ��ׂ���n�k�ł������炤�Ǝv�͂�T���O�L�̒ʂ�O��B��̍ŌÑ�j�Ȃ�O�㕗�y�L�����S�}�C���̞���

�@�u�}�C���҉��̋��c�����ݑ�l�l�\�O���A�������O�\�ܗ�����l�ʊF���C�i�����j������N�O���Ȉ�n�k�O���s�߁A�������ਟ�C㘋����V���R��������_��o�C��A�����]�퐢�������̒j�������]�X�v

�Ƃ݂ւĂ��薔���؉��鎛�N��L�ɂ�

�@�u�h�N�@��N�A�O����\����I�N�A������n�k�O���s�������S�唼��C�ƂȂ�v

�Ƃ���B�������߂�����������v�����L���ł���O�㍑�̒n�k�j�Ƃ��Č��̂����ɂȂ�ʑ厖���ŌK�c�ς��ğ�C�ƂȂ�Ƃ͌����ē��l�̐Q���ł͖����A�ޗǘN���P�\��N�ɓy�����ɓ˔����\��N��̑�N�ɂ͉�O�㍑�ɂ���������ĉ����S�̈ꕔ�ɌK�C�̕ς��J�Ԃ��ċ���B�҂ւ��炵���k�Ѝ��ł���B�c |

��R���Ɖ��鎛�̋L�^�͓������̂ŁA�w�O�㎑���p���x���ږ{�́��̉i�l�����p�Ƃقړ����u�O��������I�N�A�O����n�k�O���[�}�Y�B�����S�唼��C�g�i���B�v�����A�ŋ߂́w���O��s�̓`���E�����x���ږ{�ɂ́A�u�h�N�@��@�O����\����I�N�@�O���n�k�O���~�}�Y�v�Ƃ��邾���ʼn����S�̋L�ڂ͂Ȃ��A����͑p���{�ƈ���Ă��āA�O���k�ЂŌ��{�͎���ꂽ�Ƃ����Ă���A�w�c�`���E�����x���ڂ̌����{�����{���ǂ����͕s���B�c㞂Ɠ����ł��̏����ʖ{�����Ȃ肠��̂ł͂Ȃ��낤���A�Ђ���Ƃ���Ɨ^�ӌS�Ɋւ���L�ڂ̂�����̂�����̂����A�����������Ȃ璲�ׂĂ������������B

�y�����̒����͓����̍N�a�Q�N(1100)�̋L�^�ɂ��u�N�a��N�������l���n�k�V���A������c��]���A�F�Ȑ��C��L�v����A��C�n�k������A�����͒���������Ƃ�����B

�w��꒬���x�́u�\��̑�Ôg�v�́u��v�́A�핶���y�L�V�����́u�����͈���S�����A�L���͈��鏊�͋��ȉ��A���鏊�͏\��ȏ�A����ȉ��Ȃ�v�̏�A����L�̏�ŁA�\�ځA��R���[�g���ł���A�\��Ȃ�R�O���[�g���̑�Ôg�ƂȂ邪�A�n���l�̕W���͐V���Ȃǂɂ��A�u�S�O���[�g�����炢�v�u��S�O���[�g���v�Ƃ���B

����Ȃ�A���ۂɌv���Ă݂悤�ł͂Ȃ����c

�@�f�oS�̕W�����l�ł͂��܂�A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ������ꂵ�����ɂ͕��@���Ȃ��B�n�����^���ł͂Ȃ��A�ǂ����Ă��덷���o�邤���ɁA���Ƃ��ƕč��̌R���q���V�X�e���ŁA�S�̉q���̓d�g������A���x������o���邪�A�����p�ɂ͐��x�̂悢���̂͒��ꂸ�A�̈ӂɌ덷���łāA�P�O���[�g�����x�̌덷�͂������Ȃ��悤�ł���B����ł͍���Ƃ����̂œ��{�Ȃǂ�����ɑ���ʂ̓Ǝ��̃V�X�e�����\�z���悤�Ƃ��Ă���킯�ł���B���ꂪ���������łɂ̓Z���`�P�ʂŌv���ł���A���̎�������A�ǂȂ�������ĉ������B�����n���̒n�ʂƂ������̂͂����K�`�b�ƌł܂������̂ł͂Ȃ��A�C�ʂƓ����悤�Ɍ��̈��͂ɂ���āA�n�ʂ�����40�p�O��̏㉺�����邻���ŁA���̒n�̍��x�Ƃ����Ă�10�p�����͂����m���ɂ͌v���ʂ�Ƃ͌���Ȃ��B �@�f�oS�̕W�����l�ł͂��܂�A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ������ꂵ�����ɂ͕��@���Ȃ��B�n�����^���ł͂Ȃ��A�ǂ����Ă��덷���o�邤���ɁA���Ƃ��ƕč��̌R���q���V�X�e���ŁA�S�̉q���̓d�g������A���x������o���邪�A�����p�ɂ͐��x�̂悢���̂͒��ꂸ�A�̈ӂɌ덷���łāA�P�O���[�g�����x�̌덷�͂������Ȃ��悤�ł���B����ł͍���Ƃ����̂œ��{�Ȃǂ�����ɑ���ʂ̓Ǝ��̃V�X�e�����\�z���悤�Ƃ��Ă���킯�ł���B���ꂪ���������łɂ̓Z���`�P�ʂŌv���ł���A���̎�������A�ǂȂ�������ĉ������B�����n���̒n�ʂƂ������̂͂����K�`�b�ƌł܂������̂ł͂Ȃ��A�C�ʂƓ����悤�Ɍ��̈��͂ɂ���āA�n�ʂ�����40�p�O��̏㉺�����邻���ŁA���̒n�̍��x�Ƃ����Ă�10�p�����͂����m���ɂ͌v���ʂ�Ƃ͌���Ȃ��B

(���_��ł͂R���Έʒu������ł��邪�A��M�@���̎��v�̐��x���\���łȂ����߁A�S��ڂ̉q���̏�K�v�ɂȂ�B�ł��邾�����������悢�����ł���B���{�́u�݂��т��v�͏��V���^GPS�q���ŁA���͂P��������I�ɉ^�p����Ă���B�P������ƈ���ɂW���Ԃ������{�̏��ɗ��Ȃ����A2013�N�܂łɂ͂V��ł��グ����\��ƂȂ��Ă���B���̃V�X�e�����ƃZ���`�P�ʂŌv�����\�ŁA�Q�Ԑ��̂ǂ���̃��[���𑖂��Ă��邩�͖ܘ_�Ƃ��āA�킸���P�O�Z���`���̓��H�ł����̐^�𑖂邱�Ƃ��ł���Ƃ����B���x�ɂ��Ă������͊i�i�ɂ悭�Ȃ�悤�ł���B�������n�\���u���u��������A���܂�ߐM���ł��Ȃ�)

�@�߂��̊C�ʂR���[�g�����炢�̏ꏊ�ł͍��x�P�S�`�Q�O���[�g���������Ă��āA���x�덷�Ƃ��ĂP�P�`�P�V���[�g�����炢����悤�ł���B �@�߂��̊C�ʂR���[�g�����炢�̏ꏊ�ł͍��x�P�S�`�Q�O���[�g���������Ă��āA���x�덷�Ƃ��ĂP�P�`�P�V���[�g�����炢����悤�ł���B

�v���l���g���Čv�Z���Ă݂�A�n���l�̒n�ʂ̍����́A�����ł��Ⴏ��A�R�V�D�T���[�g���A���������Ƃ�������T�P�D�T���[�g���ƂȂ�B��������܂�A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A��S�O�`�T�O���[�g�����炢�Ƃ���̂��d�����Ȃ��B

�@�����y�n���@�̓d�q�n�}�f�[�^���S�O�`�T�O���[�g���ł���B�u�S�O���[�g�����v�̕\���ł悢�Ǝv����B�n�}������̒����͐^����_�Ж{�a�ŁA�����͏��������A���̉��̎����̕W�����͂T�O���[�g�����A��������i�Ⴂ�ʒu�̗̊ۂ��u�g�����n���v�̈ʒu�B�E���ɔ������������邪�A���[�X�z�X�e���ł���A�����Ɠ������炢���A��⍂�����炢�W���ł���B���̉��̔j���̕W�����͂S�O���[�g���B �@�����y�n���@�̓d�q�n�}�f�[�^���S�O�`�T�O���[�g���ł���B�u�S�O���[�g�����v�̕\���ł悢�Ǝv����B�n�}������̒����͐^����_�Ж{�a�ŁA�����͏��������A���̉��̎����̕W�����͂T�O���[�g�����A��������i�Ⴂ�ʒu�̗̊ۂ��u�g�����n���v�̈ʒu�B�E���ɔ������������邪�A���[�X�z�X�e���ł���A�����Ɠ������炢���A��⍂�����炢�W���ł���B���̉��̔j���̕W�����͂S�O���[�g���B

�@����͂����ւ�Ȑ����ł���B�E�b�\�[�Ƃ������������ł���B�j���[�X�Ȃǂɂ��A �@����͂����ւ�Ȑ����ł���B�E�b�\�[�Ƃ������������ł���B�j���[�X�Ȃǂɂ��A

�����{��k�ЂŊ�茧�{�Îs�c�V�n��ł́A�P�O���[�g���́u�����̒���v���z�����n�̎Ζʂ������̂ڂ��ē��B�����Ôg�̍������R�V�E�X���[�g���B �����{��k�ЂŊ�茧�{�Îs�c�V�n��ł́A�P�O���[�g���́u�����̒���v���z�����n�̎Ζʂ������̂ڂ��ē��B�����Ôg�̍������R�V�E�X���[�g���B

���s�d�Ύo�g�n��A�C���U�O���[�g���̂Ƃ���Ɂu�c�z���S�Ђ̑�ØQ�A������艺�ɉƂ����Ă�ȁB�����Q�X�N�ɂ��A���a�W�N�ɂ��ØQ�͍����܂ŗ��āA�����͑S�ł��A�����҂͋͂��ɑO�ɓ�l��Ɏl�l�̂݁A��Όo��Ƃ��v�S����v�̔肪����B���w����n�k����Ôg�x(���q���X)���B ���s�d�Ύo�g�n��A�C���U�O���[�g���̂Ƃ���Ɂu�c�z���S�Ђ̑�ØQ�A������艺�ɉƂ����Ă�ȁB�����Q�X�N�ɂ��A���a�W�N�ɂ��ØQ�͍����܂ŗ��āA�����͑S�ł��A�����҂͋͂��ɑO�ɓ�l��Ɏl�l�̂݁A��Όo��Ƃ��v�S����v�̔肪����B���w����n�k����Ôg�x(���q���X)���B

�����ɂ��Δ�̍����͂P���[�g�����炢���A�W���͖�50���[�g���A�E�ɍs���ΊC�ŊC�݂ɂ͐��Y�{�݂Ȃǂ����������������ׂė����ꂽ�A����100���[�g�������10������̎o�g�W��������Ƃ����B�Ôg�Ƃ����Ύo�g�Ƃ��̂�����ł͗L���Ƃ��A��c�̋����ɏ]������̒Ôg�ɂ͖������������������A�����ł͂S�O�D�T���[�g���B�Ôg�̑k�㍂�̂���܂ł̍����ϑ��j��ő�́A�P�W�X�U�N�̖����O���n�k�œ�����D�n�s�Ŋm�F���ꂽ�R�W�E�Q���[�g���Ƃ����B

���̒n���l�́A���̎��̑�Ôg�ȏ�̒���Ôg���^�ӂ̊C�ł��������ƍ����Ă���B����c�l���肪�Ƃ��������̂��c���ĉ��������B�q���Ƃ��Ă͂��А��E��Y�ɐ��E�������A�S���E�̌��㕶���ɑ�x���������������͂����������̈�Y�̒l�ł������肷���邵�A�ዷ�����⌴�q�͑��A�d�͉�Ђ₻�̊���(�]���h��)�A�댯���m�ōĉғ����������{�Ȃǂ������������ɂȂ肦�邩���m��Ȃ����A���̒n���l�̓v���X���œV�����ƂƂ��ɂ����Ȃ���������c ���̒n���l�́A���̎��̑�Ôg�ȏ�̒���Ôg���^�ӂ̊C�ł��������ƍ����Ă���B����c�l���肪�Ƃ��������̂��c���ĉ��������B�q���Ƃ��Ă͂��А��E��Y�ɐ��E�������A�S���E�̌��㕶���ɑ�x���������������͂����������̈�Y�̒l�ł������肷���邵�A�ዷ�����⌴�q�͑��A�d�͉�Ђ₻�̊���(�]���h��)�A�댯���m�ōĉғ����������{�Ȃǂ������������ɂȂ肦�邩���m��Ȃ����A���̒n���l�̓v���X���œV�����ƂƂ��ɂ����Ȃ���������c

��Όo��Ƃ��v�S����B�����͂ЂƂ��Ƃł͂Ȃ������m��Ȃ��B�O��̂���͂�����A�{�Îs�v���X�o�t�����F���Ƃ������ƂɂȂ�̂����B

�@�����ɍł��߂��R�O�L����������Ă��Ȃ����l�����̑z��Ôg�����͑S���Œ�Ƃ����A�V�S�Z���`�A�}�W���Ə���Ƃ�����������Ƃ������A������͂Ă���Ɉ��S�Ł`���A���̂ȂN�����킯�Ȃ��ł���A���̂����A���x���V�̓��{�̑�N�\�ǂ��������u���S�v�Ƃ͂����������Ƃ��Ƃ������{�̂悤�Șb�ł��邪�A�n���l�͂S�O���[�g�����A�����͂V�S�Z���`�B�������O�������Ĉ��S�Ƃ����Ă���̂��낤���A���ׂĂ�����Ȓ��q�Ȃ̂��낤���B���R�ɑ���F�����P�^�͂���Ɍ����Ƃ͎v���Ȃ��قǂɊÂ��A�Ƃ��������܂��ɂ��Ă����n�Z���͂��ߑS���E�̖ڂ����܂�ɂȂ߉߂��Ă��Ȃ����A�t�ɑS���E�ɑ�p���炵�A���̑�A�z�E�Ԃ��������A���댯�Ȃ��̂��ғ������鎑�i��\�͂����{�ɂ͂���̂��A�o�J�̂ق琁���������Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍ��{����^���邱�ƂɂȂ낤�B �@�����ɍł��߂��R�O�L����������Ă��Ȃ����l�����̑z��Ôg�����͑S���Œ�Ƃ����A�V�S�Z���`�A�}�W���Ə���Ƃ�����������Ƃ������A������͂Ă���Ɉ��S�Ł`���A���̂ȂN�����킯�Ȃ��ł���A���̂����A���x���V�̓��{�̑�N�\�ǂ��������u���S�v�Ƃ͂����������Ƃ��Ƃ������{�̂悤�Șb�ł��邪�A�n���l�͂S�O���[�g�����A�����͂V�S�Z���`�B�������O�������Ĉ��S�Ƃ����Ă���̂��낤���A���ׂĂ�����Ȓ��q�Ȃ̂��낤���B���R�ɑ���F�����P�^�͂���Ɍ����Ƃ͎v���Ȃ��قǂɊÂ��A�Ƃ��������܂��ɂ��Ă����n�Z���͂��ߑS���E�̖ڂ����܂�ɂȂ߉߂��Ă��Ȃ����A�t�ɑS���E�ɑ�p���炵�A���̑�A�z�E�Ԃ��������A���댯�Ȃ��̂��ғ������鎑�i��\�͂����{�ɂ͂���̂��A�o�J�̂ق琁���������Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍ��{����^���邱�ƂɂȂ낤�B![�̗̂]���S��](atb1.jpg)

�A�����J����_�Ǝ��{VS���{��ה_�Ƃ̍������AB29vs�|�������A�s���̈������Ƃ͂��ׂđz��O�A��a��������Ε��˔\���炢�͛��ł��Ȃ��A�ˌ��Ō��ނł���A���ꂪ�N�\���́u�l���v�����A�O�̎q���ł��n���������悤�B

�@�S�O���[�g���͂P�O�K���Ẵr�����炢�A�E���g���}���̔w��A�]���S���̍����A���ߎs�����̓����̎R�A���ɎR�Ƃ��[��������Ƃ��Ă�Ă��邪�A���̎R��45.5���[�g���A�n���l�͂��ꂭ�炢�̒Ôg�������Ƃ����B �@�S�O���[�g���͂P�O�K���Ẵr�����炢�A�E���g���}���̔w��A�]���S���̍����A���ߎs�����̓����̎R�A���ɎR�Ƃ��[��������Ƃ��Ă�Ă��邪�A���̎R��45.5���[�g���A�n���l�͂��ꂭ�炢�̒Ôg�������Ƃ����B

���@���ߎs������(����)�̊��ɎR�B�s�[�N�͉����ɂȂ�ʂ��Ă��Ȃ��B�ʐ^�Ɏʂ��Ă��鏊�͂S�P�D�V���[�g��(�C��)�ł���B

�@���q�F�����̍������킩��Ȃ��̂����A���̂̕��������ꍆ�@�������͍����T�S���[�g���\�肾�����ł���A�������Ƃ���Ύዷ�̌��q�F�����͓��܂ŊC���������邾�낤�B �@���q�F�����̍������킩��Ȃ��̂����A���̂̕��������ꍆ�@�������͍����T�S���[�g���\�肾�����ł���A�������Ƃ���Ύዷ�̌��q�F�����͓��܂ŊC���������邾�낤�B

�Ôg�����ڂɂԂ���������̂́u����v�������A�����������g�������������ŁA�K���L��D���ȂNJ�������������������Ôg�̔j��͂ɑς����錚���Ȃ̂��낤���A���f�����Ő�����Ԃقǂ̂��̂Ȃ�ς����܂��A���������Ȃ��Ă����q�F���p�ł���̂������肾���A�g�p�ϊj�R���v�[�����ۗ���ԂɂȂ�A�������C���Ŗ��^����Ԃ̃v�[������ꖜ�]�̖{�̊j�R�������o���Ȃ����낤��(�Z�J����2000�{�オ�^�яo����Ă��邪�A����炪�Ԋ҂��ꂽ��A�������ғ��������ɑ�����)�B�������v���g�j�E��������B

�g�p�ς݂��Y����Ă��邪�A���ꂪ����ςȈ����I�ɂ�������Ȃ��̂ł���B�u�g�p�ς݁v�ƌĂ��̂ŔR�������̊D�悤�Ȃ��̂ł����������̂ł͂Ȃ��낤�A�Ǝv���邩���m��Ȃ����A���̓p���h���̔����J���������o�C�b�ɂȂ�A�����q�F�ɓ����Ă���R���_�̉��{���̗ʂŁA�g�p�ς݂ł����Ă����������ȏ�̔���ȕ��˔\���o���Ă���A�{���͎g�p�O�����ꉭ�{�������A�g�p�O�̃E�������x���ɂȂ�̂͂P�O���N������Ƃ����A���q�F���������炪���킢�����ɂ������̂ł��邪���ꂩ��ڂ����炳��Ă���B �g�p�ς݂��Y����Ă��邪�A���ꂪ����ςȈ����I�ɂ�������Ȃ��̂ł���B�u�g�p�ς݁v�ƌĂ��̂ŔR�������̊D�悤�Ȃ��̂ł����������̂ł͂Ȃ��낤�A�Ǝv���邩���m��Ȃ����A���̓p���h���̔����J���������o�C�b�ɂȂ�A�����q�F�ɓ����Ă���R���_�̉��{���̗ʂŁA�g�p�ς݂ł����Ă����������ȏ�̔���ȕ��˔\���o���Ă���A�{���͎g�p�O�����ꉭ�{�������A�g�p�O�̃E�������x���ɂȂ�̂͂P�O���N������Ƃ����A���q�F���������炪���킢�����ɂ������̂ł��邪���ꂩ��ڂ����炳��Ă���B

�����O�֏o��ΎՂ���̂��Ȃ��A���ӂ̐��ʂ͊��S�ɒv���ʁB�E������v���g�j�E�������Ďc�������̂��K���X�ʼn��̂ɂ������̂ł��߂��ɂ����Ȃ�u���Œv���ʂɂȂ�i�ʼn��̂��ł��������14.000�V�[�x���g�ɂ��Ȃ���̂������ł���A�l��4�V�[�x���g�픚�Ŕ��������S�A8�V�[�x���g�őS�����S�Ƃ����j�B �����O�֏o��ΎՂ���̂��Ȃ��A���ӂ̐��ʂ͊��S�ɒv���ʁB�E������v���g�j�E�������Ďc�������̂��K���X�ʼn��̂ɂ������̂ł��߂��ɂ����Ȃ�u���Œv���ʂɂȂ�i�ʼn��̂��ł��������14.000�V�[�x���g�ɂ��Ȃ���̂������ł���A�l��4�V�[�x���g�픚�Ŕ��������S�A8�V�[�x���g�őS�����S�Ƃ����j�B

�P���̈ȏ������̂ŋ����~�n���̒����^���N����t�ɂȂ�A�E������v���g�j�E���͋߂��ɂ�������u���Ă����ΗՊE���N�������ł���A�p�V�Ɖ������Đ��������o�āA�����q����яo�������m��Ȃ��A�����ɂȂ肩�˂Ȃ����̂ŁA�ՊE�ʂ��Ă͐�ɋ߂��ɂ͒u���Ă����Ȃ����̂ł���A�����������i������A���Ƃ��Ƒ�ʂɏ���������~����������u�����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�E�����̗ՊE�͒����q���Ւf����A���邢�͌����ނ̐����Ȃ��Ȃ�Ύ~�߂��邪�A�E���������Ă���ꂽ���ː������̎��R����o��M�͎~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�������Ƃ��ł��Ȃ����R��������A���̔M�͂P�O�O���L�����b�g�d�C�o�͂̌����Ȃ�A��������~����͂R�O���L�����b�g�M�o�́A�P���Ԍ�łR���L�����b�g�̔��M������A��₳�ꂸ���u����Q�O�O�O�x���ɂ��Ȃ�A�ėՊE���Č����ɂȂ�댯�������邩���A�����܂ł͂����Ȃ��Ƃ������C�唚�����N�����ĕ��ː������͍L�͈͂ɂ܂��U�炳���A�댯�x�͑Ί݂̌����J���̃��x���ǂ���ł͂Ȃ��b�ɂȂ�A����ɂ���Ώ��Ȃ��Ƃ��ߋE�n���͑S�悪�A�E�g�A���Ԃ���{�S�y���A�E�g�B�C�ɏo��ΑS�n�����I���A�S�l�ނ͂͂����Đ����c��邩�̃��x���ɂȂ�B

�d�C�d���邭�炢�̂��ƂŁA����Ȋ댯�Ȃ��̂��ғ������̂͐M�����Ȃ��悤��SF�I�ȃo�J�o�i�V�����A�{���炵���B���������{���̒����o�C��o�Ă��Ȃ��A���{�Ƃ������͉B���̂ł���B�A�����J�ɂ͌����Ă��������ɂ͌���Ȃ��A�����̍D���{���ō����̈��S�ɂ͂܂���������ɂȂ���̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ��������ł������������ғ��̕s�s���ȕ��̈�Y�̊댯���ɂ��Ă͉�����낤�Ƃ͂��Ȃ��B�G���l�t�ƌĂ�Ă�����������܂��B �d�C�d���邭�炢�̂��ƂŁA����Ȋ댯�Ȃ��̂��ғ������̂͐M�����Ȃ��悤��SF�I�ȃo�J�o�i�V�����A�{���炵���B���������{���̒����o�C��o�Ă��Ȃ��A���{�Ƃ������͉B���̂ł���B�A�����J�ɂ͌����Ă��������ɂ͌���Ȃ��A�����̍D���{���ō����̈��S�ɂ͂܂���������ɂȂ���̂ł͂Ȃ��A�����Ƃ��������ł������������ғ��̕s�s���ȕ��̈�Y�̊댯���ɂ��Ă͉�����낤�Ƃ͂��Ȃ��B�G���l�t�ƌĂ�Ă�����������܂��B

���ł����ɂł��K���ɘa���āA������Ⴂ�����Ɉ��S�����l���y���̖ڐ�̃}�l�[���v�������Ȃ��h�N�\�ǂ����i�߂��A�����H���̌����ł��K�R�ɏ��������̂ł������Ǝv���邪�A�����ōł�������A�ČR�ł���k����A�Č��q�͋K���ψ���̃��b�R�ψ������ő�̃��X�N�Ǝw�E����̂��̂��g�p�ϔR���v�[�������̒n�k��]�k�ɂ��ς����邩�Ƃ������Ƃ炵���A(�S���@�����ɖ��A��~���̂͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����������̂��A�������ł��傫�Ȕ����ŁA�O����v�[����������A�����ړI�O�g�p���B���Ă���Ƌ^���Ă���B�������X���Ă���Ƃ������A�S���@�̃v�[���ɂ͂P�T�O�O�{�̎g�p�ϔR��������A���ꂪ�������ꂽ��250�q�������o�C�B���d�⍑�����ƌ������Ƃ������̐l����s�@�ɂƂя���ē�����Ƃ����Ă���)�A�e���U���͂Ȃ��悤�ɋF�邵���Ȃ����A�v�[��������o���ɂ͎��O�̑�H������ςŖ����̋Z�p���K�v�ƂȂ肻��܂łɂ܂��Q�N��������Ƃ����A�Ȃɂ��댚���̒��ɓ��邱�Ƃ���ł��Ȃ��̂�����{���ɂQ�N���͕s���ŁA����܂łɂ����v�[��������Γ������A�E�g�ɂȂ�Ƃ������Ƃ炵��(�S���@�v�[������Ȃ�`�F���m�u�B���̂P�O�{�ʂƂ���)�B ���ł����ɂł��K���ɘa���āA������Ⴂ�����Ɉ��S�����l���y���̖ڐ�̃}�l�[���v�������Ȃ��h�N�\�ǂ����i�߂��A�����H���̌����ł��K�R�ɏ��������̂ł������Ǝv���邪�A�����ōł�������A�ČR�ł���k����A�Č��q�͋K���ψ���̃��b�R�ψ������ő�̃��X�N�Ǝw�E����̂��̂��g�p�ϔR���v�[�������̒n�k��]�k�ɂ��ς����邩�Ƃ������Ƃ炵���A(�S���@�����ɖ��A��~���̂͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����������̂��A�������ł��傫�Ȕ����ŁA�O����v�[����������A�����ړI�O�g�p���B���Ă���Ƌ^���Ă���B�������X���Ă���Ƃ������A�S���@�̃v�[���ɂ͂P�T�O�O�{�̎g�p�ϔR��������A���ꂪ�������ꂽ��250�q�������o�C�B���d�⍑�����ƌ������Ƃ������̐l����s�@�ɂƂя���ē�����Ƃ����Ă���)�A�e���U���͂Ȃ��悤�ɋF�邵���Ȃ����A�v�[��������o���ɂ͎��O�̑�H������ςŖ����̋Z�p���K�v�ƂȂ肻��܂łɂ܂��Q�N��������Ƃ����A�Ȃɂ��댚���̒��ɓ��邱�Ƃ���ł��Ȃ��̂�����{���ɂQ�N���͕s���ŁA����܂łɂ����v�[��������Γ������A�E�g�ɂȂ�Ƃ������Ƃ炵��(�S���@�v�[������Ȃ�`�F���m�u�B���̂P�O�{�ʂƂ���)�B

���̂͏I������ȂǂƐQ���𐭕{�͌����Ă��邪�����{���͎������Ă͂��Ȃ��B�������������Ēn�k����d���Ȃ���A���Ö@�͂���܂łɌ����J�����Ă����Ƃ��āA�����_�l�̂��b�݂���A�����D�s���Ɍb�܂ꑱ����S�O�N��ɂ͂��ׂēP���ł��邩���m��Ȃ��Ƃ������Ƃł����āA�Q�S���ԓ_�H�𑱂��Ȃ���Ζ����Ȃ��悤�Ȋ��҂�a�C���������ȂǂƂ���Ȃ��悤�ɁA�V���ɕ��ː��������O�ւłȂ��悤�ɂ͎�芸�����Ȃ�܂����A�Ƃ������Ƃł����āA���̂͂�����Ƃ��Ċ�@�̂܂܂ł���B

���߂̑��D���͏����ȑO�܂ł́u�������D�v�ł������B���̓����O���[�v�������S���@�̈��͗e������Ő��������B�u�����Z�p�́v�̂͂����ǂ��������Ƃ����̘F�͘c�݂����������A������B��Ď蒼�����Ĕ[�߂����A�̂��ɋZ�p�҂ɂ���Ė\�I���ꂽ�A���̘b�͊�g�V���ɂ��Ȃ��Ă���A�v�͂ǂ��������̂���������Ă��Ȃ��悤�����A�����܂ł��Ȃ�GE�ł��낤�A�������^��GE�̌`���ł���A���̐������[�J�[�Ƃ��ē����Ɠ��ł��������B�������̂ɍۂ��Ă͓��������ł��Ă�邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ����A���������[�J�[���Ă��Ɏ������Đv�҂��ĂԂ��낤�B���悤�ɓ��{�̌��q�͋Z�p�͑厖�Ȋj�S�����͊O���ɗ����Ă���A�C�M���X�A�A�����J�A�t�����X�ŁA���{���Ǝ��ɐv�������̂́u����v���炢�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���A�܂��P���b�g�����d�������Ƃ��Ȃ��܂ܔp�F�̉^���ɂȂ肻���ȃ��x���ł���B��`�����͂����h�ł�����������A�J���҂������ł��M���Ă��邪���ۂ͎��͂̋Z�p�͂����ł͌����͍��Ȃ����A�d�厖�̂ɂ��A�Â��F���{���Ɉ��S���ƌ������_������Ώ��ł��Ȃ����x���̂��̂ł���B�����������v�~�X�������Ď��̂ɂȂ��Ă��@�I�ȐӔC�͕���Ȃ������ł���B�����Ԃ��v�~�X�Ŏ��̂ɂȂ��Ă����[�J�[�͐ӔC�Ȃ��Ƃ����̂Ɠ����A����Ȏ����Ԃ͕��ʂ͗A�����Ȃ����낤�A�����������͂Ȃ����A�������B�����͍��ʎЉ�̏ے��Ƃ��A�����x���ɂȂ�����������ʂ�����B���̍��ʂƕs���v�͉��ւ���ɉ��֎ア�҂ւ���Ɏア�҂ւƂ�������A���S���Ƃ���ꑱ���Ď��ۂ͕��˔\�܂݂�Ő����Ă����Ƃ������ƂɂȂ邪�A���������w����낤�Ƃ���҂͌���͕ʂƂ��Ď��ۂɂ͂܂��Ȃ��A�ނ玩�g�ȊO�ɂ́c ���߂̑��D���͏����ȑO�܂ł́u�������D�v�ł������B���̓����O���[�v�������S���@�̈��͗e������Ő��������B�u�����Z�p�́v�̂͂����ǂ��������Ƃ����̘F�͘c�݂����������A������B��Ď蒼�����Ĕ[�߂����A�̂��ɋZ�p�҂ɂ���Ė\�I���ꂽ�A���̘b�͊�g�V���ɂ��Ȃ��Ă���A�v�͂ǂ��������̂���������Ă��Ȃ��悤�����A�����܂ł��Ȃ�GE�ł��낤�A�������^��GE�̌`���ł���A���̐������[�J�[�Ƃ��ē����Ɠ��ł��������B�������̂ɍۂ��Ă͓��������ł��Ă�邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ����A���������[�J�[���Ă��Ɏ������Đv�҂��ĂԂ��낤�B���悤�ɓ��{�̌��q�͋Z�p�͑厖�Ȋj�S�����͊O���ɗ����Ă���A�C�M���X�A�A�����J�A�t�����X�ŁA���{���Ǝ��ɐv�������̂́u����v���炢�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���A�܂��P���b�g�����d�������Ƃ��Ȃ��܂ܔp�F�̉^���ɂȂ肻���ȃ��x���ł���B��`�����͂����h�ł�����������A�J���҂������ł��M���Ă��邪���ۂ͎��͂̋Z�p�͂����ł͌����͍��Ȃ����A�d�厖�̂ɂ��A�Â��F���{���Ɉ��S���ƌ������_������Ώ��ł��Ȃ����x���̂��̂ł���B�����������v�~�X�������Ď��̂ɂȂ��Ă��@�I�ȐӔC�͕���Ȃ������ł���B�����Ԃ��v�~�X�Ŏ��̂ɂȂ��Ă����[�J�[�͐ӔC�Ȃ��Ƃ����̂Ɠ����A����Ȏ����Ԃ͕��ʂ͗A�����Ȃ����낤�A�����������͂Ȃ����A�������B�����͍��ʎЉ�̏ے��Ƃ��A�����x���ɂȂ�����������ʂ�����B���̍��ʂƕs���v�͉��ւ���ɉ��֎ア�҂ւ���Ɏア�҂ւƂ�������A���S���Ƃ���ꑱ���Ď��ۂ͕��˔\�܂݂�Ő����Ă����Ƃ������ƂɂȂ邪�A���������w����낤�Ƃ���҂͌���͕ʂƂ��Ď��ۂɂ͂܂��Ȃ��A�ނ玩�g�ȊO�ɂ́c

�@�n���l�̓`������������Β��厖�͔̂������܂��B�����Ȃǂ͐��ɂ��킢�炵�����̂������ȂƂ������ƂɂȂ낤���B �@�n���l�̓`������������Β��厖�͔̂������܂��B�����Ȃǂ͐��ɂ��킢�炵�����̂������ȂƂ������ƂɂȂ낤���B

�����ዷ�p�łS�O���[�g�����̋���Ôg������A���E��́u���v���g���ăV�~���[�V�������Ă݂ẮB����Ȃ��Ƃ͂���܂ł��Ȃ����A�܂Ƃ��Ȋw�҂��W�߂ăV�~���[�V��������������\���ĊF�ŋ��L���Ă������ł͂Ȃ����A�ň��̏ꍇ�͂����ł��ƁA����͎��ӏZ���F�̓��̒��ɓ���Ă����ׂ��Ǝv���B�s���̗ǂ��f�[�^��������͂��ċ�̈����f�[�^�͓��͂��Ȃ��A����ł��R���s���[�^�[�͓����A�v���O�����ɏ]���Čv�Z����A�������ăV�~���[�V�����ł͈��S�ł��A�Ƃ͌������A�s�s���Ȍ��ʂ̏o��V�~���[�V�����̓[�b�^�C�ɂ��Ȃ��A�f�[�^�͂�����ł�����̂ŁA�K���ȏ��������Ƃ肾���A�ǂ�Ȍ��_�ł��R���s���[�^�͂͂����o�����̂����A�s�s���Ǝv���u�s����^����v�Ƃ��̏���ȗ��R���������Č��\���Ȃ����烀�����B

���������P����ł��댯�Ȍ��q�F���߂��ɂS��A�ዷ�p���ƂP�R������ׂč��̂͊댯�ł���A�����P��厖�̂��N�����ق��P�Q��ւ��߂Â��Ȃ��Ȃ�̂ł��邪�A����������������̌o�ϗ��_���낤�A���S�����o�ς�D�悵�Č��݂��Ă���A����������Łu�����͈����v�Ɛ�`���Ă���A�܂��g�p�ςݔR�������̂܂܌��q�F�̋߂��ɒu���Ă����̂́A�댯�Ɋ댯���|����悤�Ȃ��̊댯����A�O��Ƃ���悤�Șb�łǂ����ق��̏ꏊ�ŕۊǂ��A�댯�̕��U���͂���̂��悢�Ǝv�����A����Ȃ��̂������Ă����Ƃ���͂Ȃ��B:���łɍ����ɂ͍L�������̕S�������ȏ�̎g�p�ςݔR��������A��������̂ō��͂W�O�������ƌ�����A������ዷ�ɂ͒��P���v�Z�Ŗ�Q�O������������B�����ŏo���̂͂W�O�����ł������Ƃ�������A���̂Q�T�O�O�{�ʂł��邪�A��������~���Ă��Ă����̊댯�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��A�E�������Ă����̊댯�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��A�A���[���Ł`���A���������悤�Ƃ͂��Ȃ��B ���������P����ł��댯�Ȍ��q�F���߂��ɂS��A�ዷ�p���ƂP�R������ׂč��̂͊댯�ł���A�����P��厖�̂��N�����ق��P�Q��ւ��߂Â��Ȃ��Ȃ�̂ł��邪�A����������������̌o�ϗ��_���낤�A���S�����o�ς�D�悵�Č��݂��Ă���A����������Łu�����͈����v�Ɛ�`���Ă���A�܂��g�p�ςݔR�������̂܂܌��q�F�̋߂��ɒu���Ă����̂́A�댯�Ɋ댯���|����悤�Ȃ��̊댯����A�O��Ƃ���悤�Șb�łǂ����ق��̏ꏊ�ŕۊǂ��A�댯�̕��U���͂���̂��悢�Ǝv�����A����Ȃ��̂������Ă����Ƃ���͂Ȃ��B:���łɍ����ɂ͍L�������̕S�������ȏ�̎g�p�ςݔR��������A��������̂ō��͂W�O�������ƌ�����A������ዷ�ɂ͒��P���v�Z�Ŗ�Q�O������������B�����ŏo���̂͂W�O�����ł������Ƃ�������A���̂Q�T�O�O�{�ʂł��邪�A��������~���Ă��Ă����̊댯�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��A�E�������Ă����̊댯�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��A�A���[���Ł`���A���������悤�Ƃ͂��Ȃ��B

�g�p�ςݔR���̕��˔\�������ł�����ʂɂ܂Ō�������܂łP�O���N������Ƃ�����A���̊Ԃ͂�����ƕۊǁE�Ǘ����K�v�Ƃ����B���̐l�ނ��a�����Ă���ł����ꂭ�炢���������Ă͂��Ȃ��A���̊D��������Ɛl�ǂ��A�P�O���N��ɂ͊֓d�͂Ȃ������{�����{���Ȃ����낤���A�l�ނ��������Ă��邩�ǂ������N�ɂ��킩��Ȃ��͂邩�Ȗ����ł���B���������K�v�ȓd�C���N�������炢�̘b�ŁA�K�v���Ȃ��d�C�̃o�J�g�������邽�߂ɁA����P�O���N�̍����X�N��w����˂Ȃ�Ȃ����낤���B���A�z�����������ȑI���ł͂Ȃ��낤���B����͂��܂ł������Ă���̂ł͂Ȃ��A�����̊Ԃ����n��������Ă��邾���̗��l�ł���A�i�j���n���̃k�V�ł͂Ȃ��A�����̗��l�ɂ����̊����c���ׂ��`�����Ă�����̂ł���B�v���オ���Ă͂Ȃ�܂��B�����Ƃ�����`�̓d�͂̕��̈�Y�A�������s�s�ɁA���߂Ďg�p�ςݔR���v�[���͑��������i�吨�͉��̒n��s�s�ɂ���A�ዷ���炷�ׂĈڂ����ł͂Ȃ����B�֓d��{�̕~�n�ɓ�����O�ő�v�[��������A�֓d�̒n���ɂǂꂾ���̎����̂�����̂��m��Ȃ����e�����̂�����P�O�{�ȏ�ɂ͂Ȃ邾�낤���A���ꂭ�炢�������Ă��炨���A�����Ł`���A���S�Ł`���̍ĉғ��̘b�͂��ꂩ��Ƃ������Ƃɂ��悤�ł͂Ȃ����B �g�p�ςݔR���̕��˔\�������ł�����ʂɂ܂Ō�������܂łP�O���N������Ƃ�����A���̊Ԃ͂�����ƕۊǁE�Ǘ����K�v�Ƃ����B���̐l�ނ��a�����Ă���ł����ꂭ�炢���������Ă͂��Ȃ��A���̊D��������Ɛl�ǂ��A�P�O���N��ɂ͊֓d�͂Ȃ������{�����{���Ȃ����낤���A�l�ނ��������Ă��邩�ǂ������N�ɂ��킩��Ȃ��͂邩�Ȗ����ł���B���������K�v�ȓd�C���N�������炢�̘b�ŁA�K�v���Ȃ��d�C�̃o�J�g�������邽�߂ɁA����P�O���N�̍����X�N��w����˂Ȃ�Ȃ����낤���B���A�z�����������ȑI���ł͂Ȃ��낤���B����͂��܂ł������Ă���̂ł͂Ȃ��A�����̊Ԃ����n��������Ă��邾���̗��l�ł���A�i�j���n���̃k�V�ł͂Ȃ��A�����̗��l�ɂ����̊����c���ׂ��`�����Ă�����̂ł���B�v���オ���Ă͂Ȃ�܂��B�����Ƃ�����`�̓d�͂̕��̈�Y�A�������s�s�ɁA���߂Ďg�p�ςݔR���v�[���͑��������i�吨�͉��̒n��s�s�ɂ���A�ዷ���炷�ׂĈڂ����ł͂Ȃ����B�֓d��{�̕~�n�ɓ�����O�ő�v�[��������A�֓d�̒n���ɂǂꂾ���̎����̂�����̂��m��Ȃ����e�����̂�����P�O�{�ȏ�ɂ͂Ȃ邾�낤���A���ꂭ�炢�������Ă��炨���A�����Ł`���A���S�Ł`���̍ĉғ��̘b�͂��ꂩ��Ƃ������Ƃɂ��悤�ł͂Ȃ����B

�Q�O���������̕��˔\�����ׂĕ��o�����Ƃ��������̂��Ȃ��A�Ƃ͌�����Ȃ��̂ł���A�m���I�ɂ̓[���ł͂Ȃ��A��n�k��Ôg�ȂǂĔ���������A����Ȃ��̂͂Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��A�[���łȂ��ȏ�͔�������댯���͂���A�������������K�͂̎��̂���������ǂ��Ȃ邩�A���������ň��̑z��͏��߂���z��͂���Ă��Ȃ��A���i���͑z�肷��킯���Ȃ��̂ł���A���Ƃ��ǂ���Ɍ����Ȃǂ͎~�߂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ邩��ł���A���i�ɑ傫�Ȏx�Ⴊ�łȂ��͈͂ł̑z�肵�������Ă��Ȃ��A���������ނ�ɓs���̗ǂ��y�ϓI��ϓI�Ȕ�Q�z��ɂƂǂ܂�̂ł���B�����琄�i���łȂ�����̐l�͈ꉞ�͂ǂ��Ȃ邩���Ȋw�I�ɑz�肵�Ă����ׂ��ł��낤�B �Q�O���������̕��˔\�����ׂĕ��o�����Ƃ��������̂��Ȃ��A�Ƃ͌�����Ȃ��̂ł���A�m���I�ɂ̓[���ł͂Ȃ��A��n�k��Ôg�ȂǂĔ���������A����Ȃ��̂͂Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��A�[���łȂ��ȏ�͔�������댯���͂���A�������������K�͂̎��̂���������ǂ��Ȃ邩�A���������ň��̑z��͏��߂���z��͂���Ă��Ȃ��A���i���͑z�肷��킯���Ȃ��̂ł���A���Ƃ��ǂ���Ɍ����Ȃǂ͎~�߂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ邩��ł���A���i�ɑ傫�Ȏx�Ⴊ�łȂ��͈͂ł̑z�肵�������Ă��Ȃ��A���������ނ�ɓs���̗ǂ��y�ϓI��ϓI�Ȕ�Q�z��ɂƂǂ܂�̂ł���B�����琄�i���łȂ�����̐l�͈ꉞ�͂ǂ��Ȃ邩���Ȋw�I�ɑz�肵�Ă����ׂ��ł��낤�B

���������厖�̂ɑ��Ă͉����l�����Ă��Ȃ��̂��A�����̋������ł���B�x�z�҂ǂ��A����������A���݂̋M���K���ł��邪�A�ނ�͖��炩�ɂ��Ȃ����A�����͑傫�ȋ������Ƃ����̂��n�����R�������āA���Ɉ��S�ň����ł������Ƃ��Č����ғ����琶�ݏo�������ː��p�����̍ŏI�����@���Ȃ��A�Â��Ȃ����莖�̂��N����������S�����������F�̔p�F�@���Ȃ��A����V�ϒn�ق�l�דI�~�X�ő厖�̂ɂȂ���̑Ώ��@�͂Ȃ��B����Ɂu���a���p�v�ƌR�����p�̋�ʂ��ł��Ȃ��A���d���ł��邪�����ɂ��Ȃ�A�Ƃ�����茳�X�͌���������ŁA���̊J�����_��DNA�Ƃ��č��������p����Ă���A�ŏI�����@���Ȃ��̂ɉғ�������A���������邽�߂ɍ��̂ł����āA����������ǂ��Ȃ邩�̑z��Ȃǂ͂Ȃ��Ȃǂ͂��̓T�^�ŁA���ʂ̕��̐����Ȃ炻���������Ƃł͏��߂��琬�藧���Ȃ��B���ۗL���R���卑���i�߂��u���a���p�v�Ȃǂ͊G�ɕ`�����݂ł������B

����������B���Ȃ���A����Ȃ��Ƃ̓A���}�w���ƌ��������Ő��i���Ă��Ă̂ł������B�A���}�w���Ƃ��������ۂɂ���̂���������ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł���

����͓���Ǝv���Ă����������ӊO�Ƃ��ׂăg���g���Ƃ��܂��i�ނ��Ƃ�����A�܂�����͐�Ɋy���Ǝv���Ă����������܂������ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ�ꍇ������B�l�̏����z��Ȃǂ͏��F�͂��̒��x�̂��̂ł����Ȃ��A�������萳�����������ǂ߂�Ί��⋣�n�ő�������ł��ĕn�R��炵�Ɖ����邱�Ƃ��낤�A���Ȃ��ɂł��܂����A����Ȑl�͂܂����Ȃ��̂ł���B�`�F���m�u�C�����������z��ł��Ȃ������A���̒��x�̏����z�肵���ł��Ȃ�����Ȃ��҂ł������A���~�ł��̓��̔����A���̑z��̌������܂܂ɐM���āA�܂��������ɂ��Ă͌����͂�����鑊��ł͂Ȃ��낤���B

�@�n���l�͂���قǂ̑�Ôg���������Ǝq���Ɍx������B�O���͋���Ȃ̂��P�O�O�O�N�Ɉ�x�A�����͂P�R�O�O�N�Ɉ�x�����m��Ȃ��A���邢�͂W�`�X�O�O�N�Ɉ�x�����B�����Ŕ��������`�d�̏��������̂Ȃ�Q�O�O�N�Ɉ�x���炢�̂悤������A�������낻�뗈���邩���c�A���ꂪ�킩��Ȃ��B �@�n���l�͂���قǂ̑�Ôg���������Ǝq���Ɍx������B�O���͋���Ȃ̂��P�O�O�O�N�Ɉ�x�A�����͂P�R�O�O�N�Ɉ�x�����m��Ȃ��A���邢�͂W�`�X�O�O�N�Ɉ�x�����B�����Ŕ��������`�d�̏��������̂Ȃ�Q�O�O�N�Ɉ�x���炢�̂悤������A�������낻�뗈���邩���c�A���ꂪ�킩��Ȃ��B

�@�����Ȓn�k�ł��Ǐ��I�ɂR�O���[�g���̒Ôg�����邱�Ƃ�����Ƃ����B����̐Ί_���A���a��Ôg(1771)�ł͂R�O���[�g��(�Õ����ł͂W�T�D�S���[�g��)�̒Ôg�������ĂW�̑����S�ŁA��l���c���������������Ƃ�����������A�Ƃ��낪���ӂ̓��X�ɂ͂���ȑ�Ôg�̋L�^�����Ղ��Ȃ��A�v���e�N���_�̊C�a�^�ł͂���Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��b�ł���A���ӂɂ��P�O���[�g�����炢�͗��Ȃ�����������B�ł͐Ί_���̗��j�̓E�\�Ȃ̂��A���₢��E�\�ł͂Ȃ��{���ł���B����͂��̒Ôg�͂ǂ����������̂��B���ł͊C��n����ɂ��ƍl�����Ă���(�e���r�ԑg�ɂ��)�B�����������ƂŋǏ��I�ɑ�Ôg���N���邱�Ƃ�����Ƃ����B�����Ȓn�k�Ŕ��������C��̒n����ɂ���Ă͒n���l�Ɩ}�C�������ɂR�O���[�g���Ƃ������Ƃ����蓾��̂ł���B�ዷ�p�̎��ӂ̂ق��̒n��ɂ͂���ȋL�^���Ȃ�����n���l�̓E�\�Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B�����P���ɍl���Ă����̂͂����̘̂b�B�O���܌����J�����{�[�����O���������ň��S�Ł`���͐��藧���Ȃ��B���ӕS�L������̓{�[�����O����A����ł����S�Ƃ͌����Ȃ����c�B�C��n���肵�����ȉӏ��͂��܂�ɑ����A���͂ǂ������邩��\�����邱�Ƃ͕s�\�Ƃ����B�����Ȓn�k�ł������̂���l�������R�O���[�g���̑�Ôg���P���Ƃ������Ƃ����蓾��b�ł��邪�A����͗\���s�\�ł���A����͖��������m��Ȃ��B �@�����Ȓn�k�ł��Ǐ��I�ɂR�O���[�g���̒Ôg�����邱�Ƃ�����Ƃ����B����̐Ί_���A���a��Ôg(1771)�ł͂R�O���[�g��(�Õ����ł͂W�T�D�S���[�g��)�̒Ôg�������ĂW�̑����S�ŁA��l���c���������������Ƃ�����������A�Ƃ��낪���ӂ̓��X�ɂ͂���ȑ�Ôg�̋L�^�����Ղ��Ȃ��A�v���e�N���_�̊C�a�^�ł͂���Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��b�ł���A���ӂɂ��P�O���[�g�����炢�͗��Ȃ�����������B�ł͐Ί_���̗��j�̓E�\�Ȃ̂��A���₢��E�\�ł͂Ȃ��{���ł���B����͂��̒Ôg�͂ǂ����������̂��B���ł͊C��n����ɂ��ƍl�����Ă���(�e���r�ԑg�ɂ��)�B�����������ƂŋǏ��I�ɑ�Ôg���N���邱�Ƃ�����Ƃ����B�����Ȓn�k�Ŕ��������C��̒n����ɂ���Ă͒n���l�Ɩ}�C�������ɂR�O���[�g���Ƃ������Ƃ����蓾��̂ł���B�ዷ�p�̎��ӂ̂ق��̒n��ɂ͂���ȋL�^���Ȃ�����n���l�̓E�\�Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B�����P���ɍl���Ă����̂͂����̘̂b�B�O���܌����J�����{�[�����O���������ň��S�Ł`���͐��藧���Ȃ��B���ӕS�L������̓{�[�����O����A����ł����S�Ƃ͌����Ȃ����c�B�C��n���肵�����ȉӏ��͂��܂�ɑ����A���͂ǂ������邩��\�����邱�Ƃ͕s�\�Ƃ����B�����Ȓn�k�ł������̂���l�������R�O���[�g���̑�Ôg���P���Ƃ������Ƃ����蓾��b�ł��邪�A����͗\���s�\�ł���A����͖��������m��Ȃ��B

�w���s�V���x(2022/7/15)�́A

�u���Ί_�������Ţ�Ôg�⣔���

���͌��㗬500���[�g���]�ˎ����n�k��

�@�]�ˎ����1771�N�S���A����E�擇�������n�k�̌�ɍő卂����30���[�g���̒Ôg�ɏP���A��P���Q��l���M�������|�B�Õ����ɋL�^�����ň��N���X�̔�Q���̒Ôg�́A���{�̌�����p���āu���a�̑�Ôg�v�ƌĂ��B���̎��ɊC���痤�ɉ^�ꂽ���������[�g���̋��u�Ôg�v����A�擇�������̐Ί_���ŐV���Ɍ��������B

�@�Q�O�P�Q�N�̒����Ŕ������A20�N�̔N�㑪��ɂ��Ôg�Ɠ��肵���B�͌�����T�O�O���[�g���O�㗣�ꂽ�}���O���[�u�тŁA�m�F���ꂽ�Ôg�Ƃ��Ă͍ł��C���痣�ꂽ�ꏊ�ł̔����ƂȂ����B�]������苭�͂ȒÔg�������\���������؋��B�����ƂȂ����n�k�͓䂪�����A���Ԃ��𖾂����|����ƂȂ肻�����B

�@�Ôg�͌��X�A�C�̒��ɂ������T���S�₻�̉��Ȃǂ̊�ŁA�傫�����̂͏d���Q�O�O�g������B���ꂪ�ǂꂭ�炢�������������ς���A�Ôg��n�k�̋K�͂𐄒肷��B�擇�����͉ߋ��A���a�Ɠ��K�͂�����ȏ�̒Ôg�ɌJ��Ԃ��P���Ă����B�Ί_���̓����C�߂��Ō��������܂́A�Ôg�Ƃ��č��̓V�R�L�O���ƂȂ��Ă���B

�@����A�V��������������͓̂��k�w�@��̖���p���y�����i�Ôg�H�w�j�̌����`�[���B�{�ǘp���݂̉͌������S�T�O���[�g���㗬�̃}���O���[�u�тŏc��S���[�g������12���[�g���̐��A�͌������U�O�O���[�g���Œ��a��Q���[�g���̐��������B�T���S�₻�̉��ŁA�d���͂��ꂼ���Q�O�Q�g���A��Q�E�U�g���Ɛ��v�����B

�@�킸���Ɋ܂܂����ː��Y�f�͂��āA�T���S�����ɑł��グ���Ď������Ȃǂ𑪒�B���a�̑�Ôg�ʼn^�ꂽ�ƍl���Ė����͂Ȃ����Ƃ����������B

�@���a�̑�Ôg�������N�������n�k�͍��Ղ�L�^�����Ȃ��A�䂪�����B���������̖������c���������u��g�V���e���V�`�s���v�Ȃǂ���A�����h��͂Ȃ��A�h��̊��ɒÔg���傫���Ȃ�v�����������Ƃ̌�������ʓI�������B�}�O�j�`���[�h�i�l�j���V�E�S���x�Ɛ��肳��Ă����B�������ߔN�A�Ί_���ł͒n�k�ɂ��n���ꂪ������A�����h�������n�k�̉\��������B���{�̒n�k�����ψ���́A�Ôg�̋K�͂���t�Z���l�W�E�T���x�ƐV���ɐ��肵���B�n�k�̃G�l���M�[�͏]����40�{�����B

�@����́u���ĐΊ_���̓����ɂ͑��ɂ��Ôg�͑����������͂������A�y�n�̊J���œP������Ă��܂����悤���B�}���O���[�u�т͕ی�ΏۂŁA�J������͓��ꂽ�B����̒Ôg�́A���̂������Ŏc���ꂽ�̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���B�v

�@�܂������p���Ŏ��̗͂���̎R������ĊC�ɑ�ʂɗ�����Α�Ôg���N����A���������Ôg�ŃA���X�J�ł͂T�O�O���[�g���̍����ɂ��Ôg���삯�オ�����Ƃ����B����4�N�̓����_��̕��ł͒n�k�ŎR�����L���C�ɓ˓������B�����鉺�͂R�x���Ôg�ɏP��ꍂ���͂P�O���[�g���A�������Ôg�͓V���������P���A����ɑΊ݂̔����P�����A����͂����܂������̂Ŏ��̌ɗ��̃j�K�ɔ��Ă����l�X�������������A���̎��̒Ôg�ɂ�鎀�҂͂P�T�O�O�O�l�ɂ��Ȃ����Ƃ����B �@�܂������p���Ŏ��̗͂���̎R������ĊC�ɑ�ʂɗ�����Α�Ôg���N����A���������Ôg�ŃA���X�J�ł͂T�O�O���[�g���̍����ɂ��Ôg���삯�オ�����Ƃ����B����4�N�̓����_��̕��ł͒n�k�ŎR�����L���C�ɓ˓������B�����鉺�͂R�x���Ôg�ɏP��ꍂ���͂P�O���[�g���A�������Ôg�͓V���������P���A����ɑΊ݂̔����P�����A����͂����܂������̂Ŏ��̌ɗ��̃j�K�ɔ��Ă����l�X�������������A���̎��̒Ôg�ɂ�鎀�҂͂P�T�O�O�O�l�ɂ��Ȃ����Ƃ����B

�k�C����x���i�P�V�N(1640)�N�̕��ł͓�Ɠ��������ŎR�̕���A��R�[�ł� �Ⴂ�y�n�����߁A���ɕ��ꂽ�R�̈ꕔ�� ���Y�p�i���Θp�j�ɒB���A��Ôg���N�����A���҂V�O�O�l�Ƃ����B

�k�C���n���哇���ی��N(1741)�̕��ł�2.4km3�̎R�̕���A����Ȃ���̔����ɂ���Ôg���āA�Ί݂̖k�C�����͂��ߓ��{�C���̊e�n�ɑ��Q��^�����A���҂P�S�U�V�l�B���ɏq�ׂ�悤�ɕ��߂ւ����̂Ƃ��̒Ôg�������B

�@�Ôg�Ƃ����Ă��獷���ʁA�����p�^�[���݂̂Ɍ��肵���ςȎv�����݂�o����`�͂Ȃ��ق����悢�A�l�Ԃɂ͑z��O�̂������������N���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��A�ዷ�p�̌����ɂ͏��Ȃ��Ƃ��S�O���[�g���̖h���炪�K�v�Ȃ悤�ł���B����ƂĂ��ߐM���Ă͂Ȃ�Ȃ����c�A �@�Ôg�Ƃ����Ă��獷���ʁA�����p�^�[���݂̂Ɍ��肵���ςȎv�����݂�o����`�͂Ȃ��ق����悢�A�l�Ԃɂ͑z��O�̂������������N���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��A�ዷ�p�̌����ɂ͏��Ȃ��Ƃ��S�O���[�g���̖h���炪�K�v�Ȃ悤�ł���B����ƂĂ��ߐM���Ă͂Ȃ�Ȃ����c�A

�w�ێR�Z�S�N���x(�ێR���w�Z�͕��ߎs�O�l�ɂ���A�}�C�̃h�^�B�O�l���͊C��198���[�g��)

| �����ɂ��O�l�ɂ��A�C���`��������A�u���鎞�A��Ôg�������āA�O�l�̐l�B�́A��̎R�ɑ����͓��ꂽ���A�g�͓�̎R������Ă��̐l�B����������B�����x�ꂽ�l�����͐��R�ɏ�������A���̐l�B�͏��������B�v�܂��ɓ����z�����O�̍����܂Ŕg����������ƂɂȂ�A�O�l���O�p�`�̌X�Βn�ł��邱�Ƃ��l���Ă�����͑傫�Ȏ��ł���B���̂悤�ȓ`����������ƁA�c��̐����Y�ɂ��c���Ă����B |

���ꂪ�����Ȃ�A�n���l�`����40���[�g���́A���R�̃z���g�̃n�i�V�ɂȂ�B

�@�n���l�Ɩ}�C���ɒÔg���������̂Ȃ�A���̒��Ԃ̌I�c�̂�����ɂ���Ôg�����������낤�ƁA�t�c�[�͍l�����邪�A�ǂ����낤�B �@�n���l�Ɩ}�C���ɒÔg���������̂Ȃ�A���̒��Ԃ̌I�c�̂�����ɂ���Ôg�����������낤�ƁA�t�c�[�͍l�����邪�A�ǂ����낤�B

�w�p��n�����T�x�ɂ��A�˓�(�I�c�̓�ɂȂ镑�ߎs�E�{�Îs�Ԃ̓�)�B�W��180�������邪�A���̔˂̒n���̗R���́A�́A�I�c�p���P�������Ôg�����̓��Ŕ˂��͂��Ėh�����Ƃ������ԓ`���ɂ��B�Ƃ����B

�w�ӂ邳�Ɖ��c���x�́A

| �˓��@���V������I�c�֏��p�̂��߁A�o�|�����j���^�����傫�Ȓn�k�ƒÔg�ɂ������A�����炪�瓦���A�����B���|���߂��ʒj�́u�Ⴕ�����������ĊC�̐���������ǂ����悤���B�v�ƁA��������m�C���[�[�ɂȂ��Ė�������S�z�Ŗ���Ȃ������B�����ŗׂ̂��ꂳ��u��������˂���W�߁A���ɕ��ׂĉ��~�߂Ă₩����v���B�v�ƁA�������̂ŁA�j�͂��̖邩�疰����悤�ɂȂ����B���̘b�������l�͂��̓���˓��Ƃ������B |

���⍪���쎁�̍q��ʐ^�B�I�c�p���˓�������B�E���{�Õ��ʁA�����}�C���ƂȂ�B���ɎR���z���Ă��������˓��B

�ދ�C�݂̎��Ȃ蔪���̂�����ɂ��Ôg�`���������ƋL������B��͂�Ôg�͂������̂����A���������Ôg�������̂ł͂���܂����B

�����ߎs���y�����فA����10�N���s�́u�C�Ƃ��̂�v�̒��ɂ���ʐ^(�o10)�B�n�k�`���Ȃ̂��Ôg�`���Ȃ̂��A����������Ă���̂��ǂ߂Ȃ����A���̈ē��͍��͂Ȃ��悤�ŁA�m�F�ł��Ȃ��B(���̌�m�F�B�������Ôg�̂��ƂȂǏ�����Ă͂��Ȃ��A���邢�͂Ƃ͎v���Ă͂������A�c�O�ɂ��u���ߎj���v�͂��������Ƃ��낪�����悤)

�w��R���y�u�x�́A

| ���P�\��N�̑�n�k�ɁA�l���̓y���̈ꕔ�������m�̊C��ɖv���Ă���\���N�ځA�����V�c�̑�N(���Z��)�A�O��ł͎O���Ԍ��k���Â��āA�����S�̑唼���C���ɏ����Ă��邵�c |

�@����������ł́A����ȗ���Ȃ��b��M���đ������A�����܂ł��Ă�����L�����Ȃ��A�̐����������B�t�c�[�̃G�l���M�[�Ȃ�K���ł悩�낤�A�����������̓L�������낤���A�Ȃ��낤���A�d�͂�����悤���A����Ȃ��낤���A����Ȃ��ƂƂ͊W�Ȃ��댯�ƋC�Â��A�L���Ȃ��l����������Ȃ���Ȃ�܂��A���ꂪ�n����Ō����ғ�������Œ���̃��[���ł��낤�B�����̋��������A�o�ϓI�ɂ͌����̈�Ԃ̌��ׂ��낤�A�ی��Ȃ����S��𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��^����w���������d�ݔ��ł���A�����炭���N�Ƃ����P�ʂő����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����������Ƃ����̂́A�K���Ɏ���Ĉ����Ȃ�悤�ɂ���Ă��邩����������̘b�ł���A���͕s���S�Ɖ�����͌��Ă��Ȃ��̖��ӔC�p�����t�Ɍ����Ă��錾�t�ł��낤�B �@����������ł́A����ȗ���Ȃ��b��M���đ������A�����܂ł��Ă�����L�����Ȃ��A�̐����������B�t�c�[�̃G�l���M�[�Ȃ�K���ł悩�낤�A�����������̓L�������낤���A�Ȃ��낤���A�d�͂�����悤���A����Ȃ��낤���A����Ȃ��ƂƂ͊W�Ȃ��댯�ƋC�Â��A�L���Ȃ��l����������Ȃ���Ȃ�܂��A���ꂪ�n����Ō����ғ�������Œ���̃��[���ł��낤�B�����̋��������A�o�ϓI�ɂ͌����̈�Ԃ̌��ׂ��낤�A�ی��Ȃ����S��𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��^����w���������d�ݔ��ł���A�����炭���N�Ƃ����P�ʂő����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����������Ƃ����̂́A�K���Ɏ���Ĉ����Ȃ�悤�ɂ���Ă��邩����������̘b�ł���A���͕s���S�Ɖ�����͌��Ă��Ȃ��̖��ӔC�p�����t�Ɍ����Ă��錾�t�ł��낤�B

�P�O���N��܂ŕ��˔\�̈��S�ɐӔC�������ƂȂǂ͒N�ɂ��ł��邱�Ƃł͂Ȃ��A��قǂɍL��Ȓn�k�̈��肵�����y�������Ȃ炵�炸�A���{�̂悤�Ȓn�k���Ôg���ŁA�܂Ƃ��Ȉ��S�Ǘ��͂ɂ���������̂ǂ��ł͌����̐�Έ��S�͂��蓾���A���ꂩ�炩����ł��낤���S����A����ł��������̎��ɔ�������ł��낤����Ȕ�Q�̊z���l����A�R�X�g������قǖ����ɍ��������d���@�͂Ȃ��A�o�ϓI�ɂ��p�F�̉^���͔������܂��B�����Ƃ����̂͂����܂ł����S�_�b�ɂ��Ƃ������ڐ�̒��Z�������̓s���̗ǂ��R�X�g�v�Z�ł��낤�B�܂����Ɉ����ł������Ƃ��Ă��ϗ��ʂ̌������������[�j�̂��߂Ȃ�Ɉ�����������鎮�̗c���ɂ����l���ł��낤�B

�@���{��̒Ôg�͐��E��tsunami�ɂ��Ȃ��Ă���A���{�͒n���セ�ꂭ�炢�Ôg�̖{��A���c�̂悤�Ȓn�Ȃ̂����A�Ôg�̒Â͋{�Â̒Âō`�̂��Ƃł���B���ł͔g�������P�O�q�Ƃ���A���������g���łȂ��Ă��A�ÁA���Ȃ킿���n�ɋ߂Â��Ĉ��k����d�Ȃ荇�����˂������āA�l�����Ȃ��قǂɂ��傫�������Ȃ�g�ł���B���P�O�q�̔g�����n�ɎՂ�ꈳ�k�����A100���Ƃ��Ɉ��k�����A�g�����ǂꂭ�炢�ɂȂ邩�͌v�Z���ł��悤�B���Z�̐��w���x�����A���^�V�͖Y��Ă��܂����̂Ōv�Z�ł��Ȃ����A40�����I�[�o�[�ȃn�i�V�Ƃ����������ɂ��Ȃ��]�ƋC�t����悤�B �@���{��̒Ôg�͐��E��tsunami�ɂ��Ȃ��Ă���A���{�͒n���セ�ꂭ�炢�Ôg�̖{��A���c�̂悤�Ȓn�Ȃ̂����A�Ôg�̒Â͋{�Â̒Âō`�̂��Ƃł���B���ł͔g�������P�O�q�Ƃ���A���������g���łȂ��Ă��A�ÁA���Ȃ킿���n�ɋ߂Â��Ĉ��k����d�Ȃ荇�����˂������āA�l�����Ȃ��قǂɂ��傫�������Ȃ�g�ł���B���P�O�q�̔g�����n�ɎՂ�ꈳ�k�����A100���Ƃ��Ɉ��k�����A�g�����ǂꂭ�炢�ɂȂ邩�͌v�Z���ł��悤�B���Z�̐��w���x�����A���^�V�͖Y��Ă��܂����̂Ōv�Z�ł��Ȃ����A40�����I�[�o�[�ȃn�i�V�Ƃ����������ɂ��Ȃ��]�ƋC�t����悤�B

�ዷ�p�̂悤�ɕ��G�ȊC�ݐ����Ɣ��˔g�����G�łǂ��ō����Ȃ�̂����낢��ȃP�[�X������������B���ŋ������Ă������t������������Ƃ����g���������Ƃȋ������ɕs���ɂȂ�A�}���A���Ă݂�Α�Ôg�̂��ƂŁA���͂��ׂė�����āA���Ƃ������͂Ȃ��A�l���Ȃ��A����䩑R�ƘȂƂ����b�͎��ۂɂ���B���ŋ������Ă����҂ƎR�֎Ŋ���Ɍ����Ă����҂Ə��p�ő���s�݂ɂ��Ă����҂��������܂��ܐ����c�����B�n���l�̖k�P�T�q���肪�Y�����Y����̓`���̒n�A���u�̗��E���삾���A�Y���`���Ƃ͒Ôg�`���łȂ����ƍl����w�҂�����Ƃ��A�����Ƃ������͌Â��Y��22�N�I�Ɍ����邩����Ôg��������ɌÂ�����̒Ôg�L�^�����m��Ȃ����c�B

�@�������킯�ł͂���܂���B���\�����̎s���̖��ɂ�����邩���m��Ȃ��L�^���Ȃ̂ŁA���̂܂��グ�Ă��邾���ł��A�s�m�������m��܂��A�N�������҂͂���܂���d������܂���B�Ôg�z�荂�����P���[�g���Ⴆ�A���ꂪ�������邩���m��܂���A����������A�F����Ƃ��Ƒ��̖��ɂ�����邱�ƁA���������L�^���M���ł�����̂��A�M���ł��Ȃ����̂��͂����g�Ŕ��f�肢�܂����A����������ł�����ΕʂƂ��āA����������������킹�Ȃ��Ȃ�A����ȋL�^���������Ɠ��̒[�ɂ͒u���Ă������������������c�B �@�������킯�ł͂���܂���B���\�����̎s���̖��ɂ�����邩���m��Ȃ��L�^���Ȃ̂ŁA���̂܂��グ�Ă��邾���ł��A�s�m�������m��܂��A�N�������҂͂���܂���d������܂���B�Ôg�z�荂�����P���[�g���Ⴆ�A���ꂪ�������邩���m��܂���A����������A�F����Ƃ��Ƒ��̖��ɂ�����邱�ƁA���������L�^���M���ł�����̂��A�M���ł��Ȃ����̂��͂����g�Ŕ��f�肢�܂����A����������ł�����ΕʂƂ��āA����������������킹�Ȃ��Ȃ�A����ȋL�^���������Ɠ��̒[�ɂ͒u���Ă������������������c�B

�@�S���������E�\�Ȃ炢�������m��Ȃ����A�����{����������c���̐��̏I��������͖ڂ̓�����ɂ��邱�ƂɂȂ낤�B �@�S���������E�\�Ȃ炢�������m��Ȃ����A�����{����������c���̐��̏I��������͖ڂ̓�����ɂ��邱�ƂɂȂ낤�B

���ׂĂ̋L�^���E�\�Ȃ�������A�����������Ƃ͂Ȃ��낤�B�Q���[�g���̒Ôg���S�O���[�g���Ə������Ƃ��A�������肻���ɂ��Ȃ��B

�ዷ�p�͂P�S��̘V����������ׂ���������ł���A�R�`�S�O�N�A���ꂭ�炢�̎����̂��̂Ƃ��Ă������Ƃ��Ɛv����Ă��Ȃ����A���̔N���ɒB���Ă���A�Ηz���������{�o�ϊE�⊯���E�Ȃǂ̃��x���V�ǂ����������S�Ɨ���ɂ��邾�������āA�Ηz���������ǂ����悤���Ȃ��s���l�܂��Ă��āA�^���ÂȐ悵�������Ȃ��܂܂ɁA����ȑ厖�̂���x�����Ă������]�������Ȃ��A�댯�ɂ܂�̓��{��ŖS�����鎞�����e������n�ł���B���������Ƃ��E�\�ɃE�\���d�˂ăG�[������G�[������ł����̂������ƁA��@�Ɋw�Ԃ��Ƃ̂Ȃ��Ηz��N�\�ǂ��͊���Ă���悤�����A���˔\���ǂ����邩�͂͂���̐��ゾ���̖��ł͂Ȃ��A�v���g�j�E�����Ƃقږ��Q�ɂȂ�܂łP�O���N��������A����̐�c���A�t���J���o�Ă���܂��U���N�ł���A�Z�V�E���łR�O�O�N�łP�O�O�O���̂P�ɂȂ�A���Ԃ̎��������Ⴂ�̂�������߂���댯���ł���A���������̌����͈����Ƃ����������f�ł͌��߂���悤�Ȃ��̂ł͌����ĂȂ��A��Вn���C�̓ł������ł͂��ꂾ���͈����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł���A���d�Ȃ萭�{�Ȃ��w�Ȃ�@�ւȂ萭�����Ȃ�A�����������S�ň����Ɩ��ӔC�������Ă����N�\�A���Ɂu���S�ȕ��𑗂�܂��v�Ə����đ�����Ă���A�������邩�炻�̂ǂ����ֈ��������Ă���A�����Ԃ�Əd�����锖��ȐS���S�ɂ��Ĕ��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���A����Ƃ���ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قNJ댯�Ȑl�ސ�ł̓ŕ��ł���B�^�o�R�̉�����ߏo�����Љ�ŁA���˔\�̎���Ȃǂ͂��肦�Ȃ��b�ł���A��؋��͎��̐���ցA����ɂ������̐���ւ܂킹�����A���˔\���ǂ����̒n�֎��̐���ɂ܂킹�����Ɨϗ��ς��ӔC�����Ȃ������A�͂��߂��烂�����̃�����������Ȃ��Ηz�N�\�ǂ��Ɠ��ނł����Ă͂Ȃ�܂��A����͂�������Ɛ�̐���ɂ��A�ǂ̒n�ւ��ӔC��˂Ȃ�܂��B�l�Ƃ��Ă̗ϗ��Ƃ������̂���{�̏�����������Ȃǂ͎��ׂ��ł͂Ȃ��낤���A�N�\�ɂ���Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��������B

�@�j����V�X�e���̕⊮�ɐ��܂ꂽ�j����̑o�����A�u���a���p�v�Ŋj����̌����͂��Ă͒��ꗬ�̍ŐV�Y�Ƃł���A�j����͂Ȃ����A���ł����邼�A�Ƌ����̃J�[�h�ɂ��Ȃ��Ă����̂ł��邪(�{���ł��A�j�J���̑Ί݂̍��Ƃ����Ă͂����Ȃ��̂ł���A���S�ł������ł��Ȃ��̂ɂ���Ȃ��Ƃ̂��߂̍ĉғ��ł��낤)(�w���s�V���x(2012.6.25)�ɁA �@�j����V�X�e���̕⊮�ɐ��܂ꂽ�j����̑o�����A�u���a���p�v�Ŋj����̌����͂��Ă͒��ꗬ�̍ŐV�Y�Ƃł���A�j����͂Ȃ����A���ł����邼�A�Ƌ����̃J�[�h�ɂ��Ȃ��Ă����̂ł��邪(�{���ł��A�j�J���̑Ί݂̍��Ƃ����Ă͂����Ȃ��̂ł���A���S�ł������ł��Ȃ��̂ɂ���Ȃ��Ƃ̂��߂̍ĉғ��ł��낤)(�w���s�V���x(2012.6.25)�ɁA

| �����q�͗��p�u���S�ۏ�Ɏ�����v�@��{�@�NjL�@���O�ɔ����@���j�����z�����O���@20���̌��q�͋K���ψ���ݒu�@�����ɔ������q�͊�{�@�̈ꕔ�����Łu�킪���̈��S�ۏ�Ɏ�����v�Ƃ̕������NjL���ꂽ�B���{�̊j�����ɓ����J���Ƃ̌��O�������A�����O�Ŕ������L�����Ă���B1956�N�{�s�̌��q�͊�{�@�́A���q�͗��p���u���a�ړI�v�Ɍ��肵���u���q�͂̌��@�v�B���ꂪ�����I�ȋc�_���Ȃ��܂܁A�킸��4���Ԃ̍���R�c�ł������菑��������ꂽ�B�c |

�Ƃ���B������������łǂ���������ɂ���������ŁA�u�����̂��߂Ɂv���̉A�ň����Ƃ����ǂ�������Ȃ��N�\�ǂ������A�ĉғ��̃z���g�̑_�����A�z���g�̓��{�̈Õ����������茩���Ă��܂����킯�ŁA���{�ɂ͐M�����Ȃ��悤�Ȍ��͂̈Õ������������c���Ă��āA���������������ǂ������ł̐��E�ւ̌��̓����ɂ��Ȃ��Ă���A���ɂ͂�������P������҂������������ۂݍ��܂�Ă��܂����̂�)�A���͌�i���Ȃǂ��~������A�����������Ƃ��Ȃ����[�e�N�̖����̋Z�p�ł���A�����̎q�����������Ă����ɈႢ�Ȃ��Ƃ̊��҂��y��Ƃ����A�܂Ƃ��ȋZ�p�Ƃ���ׂȂ����x�̋Z�p�Ƃ����邪�A�����ߋ��̂��̂ł���A�ЊQ�Ɏキ�s����Ő���ł��Ȃ��Ȃ邩���m��Ȃ����댯�V�X�e���A���̈ꓙ�ꗬ�������鏫�����̂�����S�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�ǂ�Ȃ��̂������͑����Ȃ��A����ׂ��������悢�����Ă����B�����Ȃ����{���B�������K�v�Ȃ�N�\�ǂ��������������ɑ�s�s�ɂ���B

�@�����͂������艽�x�����x���O�ɂ͔O�����ă{�[�����O�����ȂNJ肢�����B�{�Îs����x���̓{�[�����O�����͂���Ă������A�ߋ��̒Ôg�𖾂̂��߂̒����͂���Ă��Ȃ������Ǝv���B �@�����͂������艽�x�����x���O�ɂ͔O�����ă{�[�����O�����ȂNJ肢�����B�{�Îs����x���̓{�[�����O�����͂���Ă������A�ߋ��̒Ôg�𖾂̂��߂̒����͂���Ă��Ȃ������Ǝv���B

�R�D�P�P�Ôg��Вn�̏Z��X�̗l�q�Ȃǂ��e���r�Ō��Ă������ł͉������Ȃǂ���ɑ͐ς��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B�ƂȂǂ͂��ׂė�����Ă����R���N���[�g�̓y�䂾�����c���Ă���Z��X�����A���܂ł����W�߂ăK���L���������Ƃ��v���Ȃ��̂ł���A�P���[�g���̒Ôg�łP�Z���`�̊C�����͐ς���ȂǂƂ������邪�A���̂�����Ȃ�P�O���[�g�����炢�͂��������낤����A�P�O�Z���`����̍������肻���Ȃ��̂����A�e���r�ł͂܂������[���ŁA�ʂ��Ă��Ȃ��B������A�Ôg�ɂ�鍻�̑͐ςƂ����̂��������b�ɂȂ�B��N��ɂ��̂�����̏Z��X���{�[�����O����w�҂͂R�D�P�P�̒Ôg�͂Ȃ������A�������Ƃ��Ă������������̂ł͂Ȃ��A�Â������̓I�[�o�[�Ȃ��Ƃ������Ă���̂ł��傤�A�ꏊ���ԈႦ�Ă���̂����m��܂���A�̂̐l�̌������Ƃł�����A�e�ɂ͂Ȃ�܂���A���̌����̓[�b�^�C�Ɉ��S�ł��Ƃ��������m��Ȃ��B�ǂ����{�[�����O�����ł��A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł͂��邪�c

�����̎ʐ^�͍���߂炦�Ă���A �B�e�n�Ȃǂ͕s���B

���ɒ������˗������ȂǂƂ������b���Ȃǂ���o�邪�A���������̂ł͂Ȃ����A�_�o���^���A���Ƃ͐��{�̂��Ƃ������Ă���̂Ȃ�A��߂������悩�낤�A���{�͍���̑厖�̂̐^�Ɛl�ł���A����Ȃ��̂̒����Ȃǂ͐��E�̒N����ɐM�p���Ȃ��A���{�����ł���M�p���Ȃ��A���R�ɂ�

�M���x�[���ł���A�����ł���M���Ă͂��Ȃ��̂��낤�A�܂��������M���Ȃ�����s���̈��������┽�Θ_�͖������r������̂ł��낤�A���_�͍ŏ�����킩���Ă���悤�Ȃ��̂�����Ӗ����Ȃ��B����ȃ�����M�p�������䂦�̎��҂P������l�A����Ƀ��x���V�A�ǂ����̍��X�̑�C�����j�����ǂ���łȂ����˔\��S���E�ɂ�܂����̂ł͂Ȃ��������B����Ȗ����ɒl����N�\�́u�����v�ŁA�Q�T�O���s���̈��S��S����̂��B�N�\�ǂ��Ɍ����č��̈��S�����ȂǂƁA�ł������Ȃ��N�Z�ɗ��h�Ȃ��Ƃ��������A����͍����̈��S�̘b�ł͂Ȃ��A���������������������̃|�P�b�g�̈��S�ۏ�̘b�ł��낤�A������u���̈��S�v�Ƃ����Ă���̂ŁA�����̈��S�͌ڂ݂��Ȃ��BIAEA�̂��Ƃ������Ă���̂��낤���A�����}�X�R�~�ɏ悹���Č�����Ă���悤�����A���̍��ی��q�͋@�ւ́u���a���p�v���i�̂��߂̂܂₩���̋@�ւł����āA�������ǂ�ǂ�ғ������܂��傤�̑g�D�ŁA�E�����Ȃǂ̓n�i����l���Ă͂��Ȃ��g�D�ł���B���������҂̈��S�̘b�Ȃǂ͉����M�p�ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

��点���[���̂ǂ����̌��m���̂悤�Șb�ł͂Ȃ��̂��A��点�����ł͂Ȃ��A�����͎��O�ł���Ă���B

�@�����ɂ͖������������z��ł���Ƃł��v���Ă���A�̂ڂ��ق����A���[���Ł`����M��������l�ɁA�n���l�����`����ߖ����̂�����̂ł����Ƃ͂������B �@�����ɂ͖������������z��ł���Ƃł��v���Ă���A�̂ڂ��ق����A���[���Ł`����M��������l�ɁA�n���l�����`����ߖ����̂�����̂ł����Ƃ͂������B

�O���Ԃ�����n�k�������A�{�k�̂��Ƃ̑咆���̗]�k�ŗh�ꑱ���댯�ʼnƂɋ��邱�Ƃ��ł����A�O���Ԃ͖�O�̉���炵�A�����̌����⌚�����͓|��A���C�t���C�������H���Y�^�Y�^��ԁA��d�ŏ��͓`���Ȃ��A�e���r���W�I�Ȃǂł͎����ɕK�v�ȏ��͂܂��Ȃ��A�����֏��ɂ���ẮA���g�߂��͂S�O���[�g�����鋐��Ôg�ƂȂ��ďP�������邾�낤�A�P�g�͐�����ɂ���Ă���A�����Ă���n�ʂ��T�O�Z���`�����Ôg�ł��l�͗����Ă���ꂸ�������B����鐅�̈З͂��Ȃ߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B�h�ꂪ���܂�Α��߂��̍���֔��ĉ������A���i���瓦���鏊�������Ă����ĉ������B�����ĂP�S��̌����͂��̑�n�k�Ƒ�Ôg�ɑς���ꂸ�A���̂��ׂĂ����x���V�ȏ�̑厖�̂��N�����A���̕��˔\�͌������A����Ɋ̐S�ȏd�v���͉B����Ĉ��S�ł��ƃE�\���������Ƃ��낤�A����d�͉�Ђ̏��͊ԈႢ���炯�ŁA�x���M�p�ł��Ȃ����Ƃ��낤�A���ꂪ�z�肵�Ă����ׂ��n���̖����}���B

�킸���R�O�Z���`�Ⴊ�ӂ��������ł������ł���Q�O�q�ɂ킽��X���Ԃ������Ȃ��������ł���A�P���[�g������T�O�Z���`�̒Ôg�ł�����27���E175���͊������Ďԗ��̒ʍs�ł��Ȃ��ӏ����ł�B�؍ނ�R���e�i�ȂNJǗ��̈����`�p�̉ו�������Ă��ē���h���A�킸���ȒÔg�������Ă��{�Õ��ʂւ͔��ł��Ȃ��B�c�铹�͈������ʂ����A���J�̋����J�Ԃ�ʂ�̂ŊR����⋴��g���l��(����)�̓|�S�z�ł���B�����Ԃ̌�ʂ���ǂ�Ȏ��ł����v�Ƃ������̂��Ȃ��Ɛ̂���s���͌����Ă��邪�A�����̎��ɂ͕��ߎs���͓����������ׂčǂ����댯���������B���ɍ������g����Έ�Ԃ��������͂��ꂵ�����H�͂Ȃ����A�������̎x���ԗ���p�ƂȂ��Ĉ�ʎs���ɂ͕�����邩���m��Ȃ��A�����g���l������Ȃǂō������ʍs�ł��Ȃ���ԂȂ�Q�V�����������Ȃ邩���B�厖�̂Ȃ���{�̔����ȏオ����N�ƃA�E�g�ɂȂ錴���ł���ȏ�͉�������Ε��ߎs���̔��Ȃǂ͌���邢�͖����ɂ���邩���m��Ȃ��댯�ȗׂ�̈ʒu�ɏZ��ł���A���̂̋K�͎���ł͌��E���ɂ����댯��������B������s���݂Ԃ��Ăł����q��p�d��Ԑ擪�Ɏ��̏����ԗ�������Ă��邩���BSF�̂悤�Șb�����A�ׂ荇�킹�ɕ�炵�Ă�����̂�����܂ł̊o�傪����̂����c

�W���@�ւ��Ă�Ō�������Ă��Ȃ��A���悤�Ƃ����Ă��Ȃ��A�����ɂȂ��Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ�悤�����A�����̂Ȃǂ����Ă����A����Ȃ��ǂ���ł͂Ȃ����Ӗ����̂��̂̂ǂ����̎s�̂悤�ɗ��Ă��炵�Ă��Ȃ���]�I�ȏ������邪�A�u�Z�����v��v�͂��������ň��̓V�Ё{�l�Ђ̕����P�[�X��z�肵�Ă��Ȃ��B����V�n���N�ȓ��Ɍ������P�Ƃɏ����̂��N�����Ƃ����z��Ȃ炢�����A����������킩��ʂ�ɑ厖�̂͂��������ꍇ�ł͂Ȃ��낤�B�ዷ�p����Ôg�̎��������܂��ɉ𖾂���ĂȂ��̂Ŏd�����Ȃ��̂����m��Ȃ����A����ȓs���̗ǂ��Â����Ԃł͂Ȃ��낤�B���ƌ��������邾���̂͂Ȃ��A����ȑ�ЊQ��������A���炵���ƁA���Ղłǂ��ł�������A���������킹�Ă������̏ꓖ���莮���v��ł��Ă��Ď��ۂɂ͎s���̉���������������̂��낤�B���H�����Ȃǃn�[�h�ʂƏ��V�X�e���Ƃ��̑��삪�ł���s�������S�Ƃ���Ȃǃ\�t�g�ʂł��吮�������߂���B���܂̂܂܂Ŏs���̑S�������S�ɔ��ł���Ȃǂƍl����҂���l�ł����邾�낤���B���ۂɂ͎����̒��x�̗͂őΉ��ł��郌�x�����͂邩��z���Ă��āA�ǂ�������Ă�������Ƃ��Ă��ƂĂ����������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̂Ƃ��͎����œ����邵���Ȃ��A�Ǝv���邱�Ƃł��낤�B�������ƂĂ�������ꂻ���ɂ��Ȃ��ƂȂ�A�S�s���̋��͂Ȃ���A���ɎႢ�w�ɗ͂ƒm�b���o���Ă��炦��A�N������W�߂Ă݂Ă��A���^�V�����������A�C�U�̎��ɂ͖��ɂ͂��܂��A�����珀���ƂƂ̂��Ă������ł͂Ȃ����A���̂����ɕK������Ă�����̂�����B

�J�V�~�[���ō쐬���������ߎs�X�n��

�������S�O���[�g���̒Ôg������A�����u�唼��C�ƂȂ�v�@��

���R�̗͂͐l�Ԃł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�����ɂȂ�˂������B

�@�n���l�̏ꏊ�͓V�������[�X�z�X�e���̏�����ł���B���[�X�z�X�e���܂ł͎Ԃōs����B �@�n���l�̏ꏊ�͓V�������[�X�z�X�e���̏�����ł���B���[�X�z�X�e���܂ł͎Ԃōs����B

�ԂŎv���o�������A�����^�]�ŕ߂܂胓�\���̔����ƂR�N�Ԃ̎��������������I�b������̂������A��K�Ƃł���炵���A�������܂������C�ɂ���l�q�͂Ȃ��A������Ƃ��炢���S�ł��A���S�ł��A�ق�̂�����ƃE�����������������ł��A�ƌ����Ă���B�����̉�����͈��S����S��ƃw�[�L�ň����^�]���ċA����ŁA�Ƃ��ߏ��̃E���T�ł���B

�M�����Ȃ����ۂ̖{���̈��S�����Șb�ł��邪�A�ǂ����̃t�@�~���[�Ɣ�ׂ�܂��܂������A���ꂾ���̐l�ގj�I�厖�̂������N�����Ă��Ȃ���A������̐ӔC�����ŁA��������Ƃ̎�����ی�̌��A�s�\���ɂł͂��邪�A�В��̎�Ԃ��炢�ŁA�Y������s��������܂��{�i�I�ȐӔC�����Ă��Ȃ��A�����ӔC��t�@�~���[�͂���ɂ���ɂ���Ɏ��������悤�A�����ł���ȏ�͊Â����S�Ǘ����������킯���Ȃ��A�Ƃڂ���E�B���E������A�ӔC����낤�Ƃ͌����Ă��Ȃ��A���S�y���̎p���ɋŌY�A�����^�]�Ŗ��Q�ł��S���~�A���悵�Ă��������ł������A���̒��͌����ɂ������ł͂Ȃ����A������啝�ɏ�܂��̔����Y��S�W�҂ɁA

����ɑ����^�]�Ƌ��i�v���������낤�A����ȐM�����Ȃ��悤�ȃN�\�ǂ���������ɗ������Ė�ɕ������܂܂ł͕����͍��ꂩ�琬�藧�܂��B

�T�����ǂ���łȂ��ғł�n����ɂ�܂������������N�\�ǂ��̍D����������������ɂ��ӔC�͂��邱�Ƃ��[�����o���Ȃ��ƂȂ�܂��A���łɃJ�l������Ă���ł͂Ȃ����A���ڃ[�j�ł͋��邢�̂ŁA�������d���̌ٗp�A���������J�l�͂��̓��̂��߂̃o���}�L���낤�A����Ȃ珉���炱�Ƃ��悩�낤�A�J�l�͂ق������̂͂���A������t���ɗ���Ȃ��A�����������ٗp�ɗ���Ȃ��n��o�ςÂ���ɐ^���ɓw�͂��Ȃ��A���������B���ŏ���Ȓ��̗ǂ��ԓx�����̂��������A������Вn����łȂ��A�S�����ɖ�������ł���B

�a�C�ɂ��ǎ��Ȃ��̂ƈ����Ȃ��̂�����A�ǎ��ȕa�C�Ƃ����̂������������A���X�ق��Ă����Ă����v�Ƃ������̂ŁA���ɂ͂������̂Ȃ��a�C�ł���B�K���Ȃǂ͈����Ŕ�������ɂ�����菜���Ȃ��Ɩ��ɂ������B��菜���Ɏ��s����Ύ�������݂̂ł���B�u���������O���V���������A�����I�����t�v�܂����ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����͒������ł���A������P�O���N�ɔ�ׂ�ΐ����ԉł��邪�A��菜����@��ɐ����Ă��邷���Ɏ�菜���Ȃ��ƒn���̖����Ȃ��B

�������̂�����A�ǂꂭ�炢�̔픚�ɂȂ�A�ǂ�Ȃ��Ƃ��̂ɋN����̂��A�����������Ƃ͍s�������{���֓d�͉��������Ă͂���܂��B�c����̃N�\�����玀�ʂ��Ƃ������Ă����܂邱�Ƃ͂���܂��B�܂��Ȃ�����Ȃ��킳�̌��͂ǂ����炪�ċN���ł��A�ƌ��������邱�Ƃł��낤�Ǝv����B

�L�������ɁA���߂Ŕ픚�����̂ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����v����l�̘b�������Ƃ�����B�����ނ͂P�O�ł������B

�J���~���Ă���ɔG�ꂽ�B���̎��̕��˔\�łȂ����Ɣނ��l���Ă��邻�������A�̂��w�ʼn����Ƃւ��ށA�ւ���Ō��ɂ��ǂ�Ȃ��A��Ȃǂ����݁A���܂ŏ_�炩���Ȃ��Ă��Ăւ��Ƃ����B����ǂ��ĉ�������Q�Ă������A����Ń{�N�͎��ʂ��A�Ǝv�����Ƃ����B

���ȂȂ��č����s���s�������A���߂܂ŕ��˔\�������Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ����A���邢�͌y�x�Ȕ픚�ł������̂����m��Ȃ��B�J�ɓ��������S���������Ȃ����̂��ǂ����͂킩��Ȃ��B

�@�|�ȏ�̂ق��ɁA�m���Ă����ׂ��ዷ�p�Ôg�̏��| �@�|�ȏ�̂ق��ɁA�m���Ă����ׂ��ዷ�p�Ôg�̏��|

�@�]�ˊ��̕����Ɏc��L�^ �@�]�ˊ��̕����Ɏc��L�^

�w���ߎs�j�x

�Ôg

�n�k�ɂ��Ǝv����Ôg�̋L�^���ꌏ����B

�@���ی��N�i�ꎵ�l��) �уm�����\����������@�쌴�����Q�ɉƔ��E������E�����n�ƈ˔V�j���������ޖؑ������V����V�ʃj�팭���l�S��\���m�ܐ�Z�S���n�可�┪�g���j��t��@���ԃj���Ƃ\�l�j�n�ØQ�Ɛ\���j�o���\���T�����啗�����s�\�j�o���\�g�j����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i�u�����ƕ����v�j

�@�����\������(��O��)���ߏ��l�܃P���Ôg��(�u�c���ƕ����v)

�@�����A�ڈΏ��O�̂ɑ�Ôg�A���҈�A�l�Z���l�A�����Ɖ������˂ɋy�i�u�N�\���{���j�v�}�����[�j�Ƃ���A���{�C���ݒn���ɑ傫�Ȕ�Q�����������̂Ǝv����B�����A���̂��Ƃ��L�^�����l�́A�Ôg�̋N����啗�������Ȃ��̂ɁA�ɂ킩�ɂł���g�Ƃ��Ă���B |

��ɏq�ׂĂ���悤�ɁA����͖k�C���n���哇�̕��ɂ��R�̕���ŁA�C�ɑ��ʂ̓y�������ꍞ���߂̑�Ôg�ł������B

�w���ߎs�j�x

�n�k

�@�ߐ��ɂ�����n�k�ŁA�O��c�ӂ̗̖���������������ċL�^�����Ƃ�������Õ����́A���_���邪�A�Ɖ��̓|���l���ɂ������悤�Ȓn�k�́A�N���Ă��Ȃ��悤�ł���B�ꉞ�����̋L�^���E���Ă݂邱�Ƃɂ���B

���i�@�l�N�i��Z�j������\����@��n�k�N����

�c���@�l�N�i��Z�܈�j�Z����\���@�@��n�k�N����

�����@��N�i��Z�Z��j�܌��@�@�@�@�@��n�k�A�����A���܂ő������Ƃ���

����@���N�i��Z����j�����\�l���@�@��n�k�N����

���\�\�Z�N(�ꎵ���O�j�\��\����@��q�̍��n�k�A���̎��]�ˑ�n�k����

��i�@�l�N�i�ꎵ�����j�\���l���@�@�@��X�n�k�N����B���炭���ČܕS���S�C�V��ł@����\�����A���ł͒Ôg�Ő����l���ʁA�\���]����Ƃ����n�k�₦��

���� �ܔN(�ꎵ�j������\�l���@�@��n�k�N�����嗋�d����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u���鎛�N��L�v�u�c���ƁE�S�c�ƕ����v�j

�@�Ȃ��A������N�i�ꔪ�܌܁j�\������̍]�ˑ�n�k�ɂ́A�u�]�˕\��n�k�j�t���X��F�����ア������v�i�u�����ƕ����v�j�Ƃ���悤�ɏ��R�Ƃ̕G���ł���]�˂́A��E�܃L�����[�g���l���ɋy�Ԓn�悩���ꂽ�ƈꖜ�l�A�O�l�Z�ˁA���Ҏ��A�������l����ꖜ�l���o�����ƌ�������Q�ɑ��āA�c�Ӕˏ鉺�̒��X�́A�S����̋F����������̂ł��낤�B |

������N�܌�����̑�n�kM�V�D�T�́u�����ߍ]�E�ዷ�n�k�v�ƌĂ�Ă���B�ዷ�̓����f�w����Ԑܒf�w���������Ƃ�����B�O���܌͓������R���[�g���ȏ�������オ��A������v�X�q�֗���Ă������H�����̉F�g���_�Ђ̑O�ɂ������̂����A���ꂪ���N�ŕ�����A�C�ւ̏o���������Č̐��ʂ��㏸���ΊݏW���͐��v���n�߂��A�����Ő�J���ꂽ�̂��Y����ł������B���i�ΐ��݂���œI��Q�����Ƃ����B�Y����A�v�X�q�Α���聫�N�ȂŗL���Ȑ����ɂȂ���B ������N�܌�����̑�n�kM�V�D�T�́u�����ߍ]�E�ዷ�n�k�v�ƌĂ�Ă���B�ዷ�̓����f�w����Ԑܒf�w���������Ƃ�����B�O���܌͓������R���[�g���ȏ�������オ��A������v�X�q�֗���Ă������H�����̉F�g���_�Ђ̑O�ɂ������̂����A���ꂪ���N�ŕ�����A�C�ւ̏o���������Č̐��ʂ��㏸���ΊݏW���͐��v���n�߂��A�����Ő�J���ꂽ�̂��Y����ł������B���i�ΐ��݂���œI��Q�����Ƃ����B�Y����A�v�X�q�Α���聫�N�ȂŗL���Ȑ����ɂȂ���B

�ꕶ�������U�̒n�}��

���̒n�k�ł͑S�̓I�ɂ͒Ôg�����A�n�ʂ����N�����悤�ł���B���̂����肩����l�����̂���O��������܂ŁA���l�p��20�L���ȏ�ɂ킽���āA150�`250���[�g�������������ֈ����āA�l�͊��オ�����Ɠ`���B

�Y������J�����s���v���q�̉��҉Ƃł��낤���A�����̕����ɁA

�u�O���S�̓��A�O���Y��葁���܂Ō܁`�Z������̊ԁA��C�̈�ӂ����\�ԁA�����Y�͉��֕S�O�\�Ԋ��オ��A�v�B�������������͂܂����m�ƌ��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B

�O���܌̗��N�ɂ��Ă̒����͂悭�����邪�A���l����������̒����������Ȃ��B���|�O���f�w����̂悤�����A���N�̖��������Ƃ��Ă��Ȃ����B

���l������

���H��W���̂���ʂƍ��l�̖ʂɔw��ȏ�̒i��������B���̂�����̊C�݂͂����Ƃ��������l�q�ł���B�����l�ƌĂ��ԛ��⍻�̒����ρA���{�̔��l��100�I�Ƃ��̊C������ł���B�A���`����͌�ݍH���ŏグ���̂��A�������ɂ������J�l������Ȃ��Ȃǂƌ��Ă������A���̕��������n�k�ŗ��N�������̂̂悤�B�����̂�������q���ʐ^������Ɨ��N�����悤�Ɍ����邪�A�V���[�g�ł͏ڂ����͂킩��Ȃ��B�ዷ�p�͒��~������Η��N������B���̒n�k�łR���[�g�������N����Η�p�C�����������߂��R��Ƃ��Ƀ����g�_�E��(���l�͂Q���[�g�����ʂ�������Ύ搅�ł��Ȃ��Ƃ���)�����Ȃ�Ȃ������Ɏ搅�H���P�O���[�g���͌@�艺����A�オ�邩�����邩�����N���邩�킩��Ȃ��ዷ�p�A��������S�F�p�F����낵���B

���߂���O�����ɗ��Ă݂�A�암���ނ���O�\�O�ԎR(842m)�Ȃǂ̎R�������̂��������������ٗl�̊��ɂƂ����A���̍������A���̒n�k�G�l���M�[�����̂����߂��ɂ����藧���Ă���A�����͉�������A���߂ȂǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ����̂��������̂��낤�A�Ɗ������B���̎R���͖k�֗���(�։�)�����A�����ĊC��n���ĒO���R���֑����A�����̉z�O�C�݂����N�C�݂ł��邱�Ƃ͂��m���Ă���A��ւ͔�ǎR�n�A���������N�R�n�ł��邪�����֑������傫�ȎR���ł���B���̑傫�ȎR�R���[�g���ȏ�����N�����̂������n�k�ł͂Ȃ��낤���B�����̏W������։ꔼ���́A���f�w���̌������������A���ꂾ���łȂ��A���̑�n�k�łR���[�g���ȏ�����N���邩���m��Ȃ��A���Ȃ킿�C���ʂ����ꂾ��������A�ً}��~�ł����Ƃ��Ă����q�F����₹�Ȃ��Ȃ�A�����g�_�E���A�唚���A�~�ڂ��A�z�ǂ��̂��߂ɂƂ��Ƃ����{�I���A�S���E�A�S��������@�ɂ��炳���A�։ꔼ���Ō�����������ғ�������Ƃ����Ȃ�A�\�߁u�Y����v���@���Ă�������l��.��ׂ��ł��낤�B

���\�\�Z�N�\�ꌎ��O���̑�n�k�B���͌��\���̍��̎����̗��N�ɔ��������u���\�֓���k�ЁvM�W�D�Q�A���̓g���t�̈����N���������̂����吳�֓���k�Ђ����K�͂�����傫���A�P�O�����z����Ôg�����������B��\�㗢�l���[���̊e���ɓ����̒Ôg���{���Ȃǂ��c����Ă���Ƃ����B�Ôg�����ł����҂U�T�O�O�l�Ƃ����B ���\�\�Z�N�\�ꌎ��O���̑�n�k�B���͌��\���̍��̎����̗��N�ɔ��������u���\�֓���k�ЁvM�W�D�Q�A���̓g���t�̈����N���������̂����吳�֓���k�Ђ����K�͂�����傫���A�P�O�����z����Ôg�����������B��\�㗢�l���[���̊e���ɓ����̒Ôg���{���Ȃǂ��c����Ă���Ƃ����B�Ôg�����ł����҂U�T�O�O�l�Ƃ����B

�]�˂̒��_�Ɖ̂�ꂽ���\�͗��N�ɕ�i�Ɖ�������邪�A���ꂪ�܂�����ȏ�ɂ���������ƂȂ����B��i�l�N��Z���l���͕�i�n�kM�W�D�S�ƌĂ�A���j����Ɍo�������ő�K�͂̋���n�k�Ƃ����B��C�Ɠ��C�g���t�̓����j��ŁA��������Ôg�ɏP��ꂽ�B���ꂩ��l�\�����x�m�R���������B�R�[�̂T�O���̏W�����D�ɖ��܂�A���{�͊e�˂ɋ`�����������I�ɉۂ����A�������ďW�܂����S�O�����̂������ۂɔ�Вn�~�ςɓ��Ă�ꂽ�̂͂P�U�����A�c��͍]�ˏ�C���Ȃǂɗ��p�����Ƃ����A�����s�M�̂̂镽�����{���}�l���˂G�G���̂��B����ȗ��x�m�R�͕����Ă��炸�A������u�߂������Ɂv���܂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���A�ΐ����̐��������ɋ���s�s������̂Ŏ��͑�ςȂ��ƂɂȂ낤�B �]�˂̒��_�Ɖ̂�ꂽ���\�͗��N�ɕ�i�Ɖ�������邪�A���ꂪ�܂�����ȏ�ɂ���������ƂȂ����B��i�l�N��Z���l���͕�i�n�kM�W�D�S�ƌĂ�A���j����Ɍo�������ő�K�͂̋���n�k�Ƃ����B��C�Ɠ��C�g���t�̓����j��ŁA��������Ôg�ɏP��ꂽ�B���ꂩ��l�\�����x�m�R���������B�R�[�̂T�O���̏W�����D�ɖ��܂�A���{�͊e�˂ɋ`�����������I�ɉۂ����A�������ďW�܂����S�O�����̂������ۂɔ�Вn�~�ςɓ��Ă�ꂽ�̂͂P�U�����A�c��͍]�ˏ�C���Ȃǂɗ��p�����Ƃ����A�����s�M�̂̂镽�����{���}�l���˂G�G���̂��B����ȗ��x�m�R�͕����Ă��炸�A������u�߂������Ɂv���܂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���A�ΐ����̐��������ɋ���s�s������̂Ŏ��͑�ςȂ��ƂɂȂ낤�B

������N�̍]�˒n�k�͂l�V���x�Ƃ����A���҂P���A�V�s�̂������V�g���ł�1000�l���]���ƂȂ����A�V���������o���Ȃ��悤�ɂ�����ƌ@��Ɉ͂܂�Ă��ē����鋴���P�ӏ��݂̂ł���������Ƃ�����A�C�U�̏ꍇ�ɓ��������Ȃ��ǂ����̂��ꂽ�����v�������הw�������Ȃ�͎̂��������B�O�����ۂ��m���Ă��āA����ɂ������������Ƃ��A�������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�{�����̏�ɏオ�����Ƃ��A�~�����̎ւ��]���]���o�Ă����Ƃ��A�n�������ُ�Ƃ��A�n���C�Ɉُ킪�������̂��������͂��������Ƃ��A�����ꂽ�����A�e�ɂ�������Ȃ��̂ł��C�����悤���̂��A�����꒬���������ȓ����̕����͂邩�ɒn���ُ�ɂ͕q���̂悤������A��Ȃ��̂��B ������N�̍]�˒n�k�͂l�V���x�Ƃ����A���҂P���A�V�s�̂������V�g���ł�1000�l���]���ƂȂ����A�V���������o���Ȃ��悤�ɂ�����ƌ@��Ɉ͂܂�Ă��ē����鋴���P�ӏ��݂̂ł���������Ƃ�����A�C�U�̏ꍇ�ɓ��������Ȃ��ǂ����̂��ꂽ�����v�������הw�������Ȃ�͎̂��������B�O�����ۂ��m���Ă��āA����ɂ������������Ƃ��A�������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�{�����̏�ɏオ�����Ƃ��A�~�����̎ւ��]���]���o�Ă����Ƃ��A�n�������ُ�Ƃ��A�n���C�Ɉُ킪�������̂��������͂��������Ƃ��A�����ꂽ�����A�e�ɂ�������Ȃ��̂ł��C�����悤���̂��A�����꒬���������ȓ����̕����͂邩�ɒn���ُ�ɂ͕q���̂悤������A��Ȃ��̂��B

���̑O�N�̈������C�n�k�l�W�D�S�ł͓��C�g���t��������Ôg���������v�`���[�`������悹���D��������B���̗����͓�C�g���t���������A������C�n�k�l�W�D�S�ŁA������Ôg���P���Ă���A���{�ł͂P�T���[�g���A�u�X�X���X�X���w�C�^�C�X�X���v�̌R������̒��ł��̋��ނ����͎g��ꂽ�A���܂��ɓ����̐l�X�̋L���ɑN���ȁu��ނ�̉v�̕���͂��̎��̘b�ŁA�h�Ћ���̕s���̖���Ƃ�����B ���̑O�N�̈������C�n�k�l�W�D�S�ł͓��C�g���t��������Ôg���������v�`���[�`������悹���D��������B���̗����͓�C�g���t���������A������C�n�k�l�W�D�S�ŁA������Ôg���P���Ă���A���{�ł͂P�T���[�g���A�u�X�X���X�X���w�C�^�C�X�X���v�̌R������̒��ł��̋��ނ����͎g��ꂽ�A���܂��ɓ����̐l�X�̋L���ɑN���ȁu��ނ�̉v�̕���͂��̎��̘b�ŁA�h�Ћ���̕s���̖���Ƃ�����B

���̗��g���t�͂��������X�O�`�P�T�O�N�Ԋu���炢�œ����Ƃ����A�����������N�����Ă����������Ȃ������ɂȂ��Ă��邵�A���̑O�����������������G�l���M�[���~����ꂽ�܂܂Ȃ̂ŁA���͋���ɂȂ�Ɨ\������Ă���B�܂����̃g���t�̒n�k�ɐ悾���ē������f�w�̒n�k���������A��_�W�H�����ꂾ�낤�Ƃ����B���{�̒n���͂ǂ����������������ւ�Ƀ��o�C��Ԃ̎���ƂȂ����悤�ł���B

���������ӂ邢���́A�V���Ôg�́A ���������ӂ邢���́A�V���Ôg�́A

�w�������L�x�V��13(1585)�N11��29��

| ������n�k�j�p���V����V�A���X�݉ƃ��������]�X�A�O��E��B�E�z�B�Y�Ӕg���ŏ�݉Ǝ������A�l�����s�m���]�X�A�]�B�E���B�ȊO�l���]�X�c |

�悭�V���ȂǂɎ��グ���Ă���b��̂Ƃ���(����̃f�[�^�x�[�X���)�B�֔��G�g���}���㗌���Ă��������ŁA�����^�̑�n�k�������B�]�X�Ƃ��ē`���Ƃ��ď����Ă���̂����A�H�ւ̎���ŁA�H�ւ̖����g�c�����̘�̉ŁA�ނ̐g���͂��������ɂ����āA���̓`���͂��Ȃ�M�����������̂ł͂Ɛ�������Ă���B

�V���n�k�͗{�V�R�n���珯��ɂ����Ă̒f�w�т������ɓ����l�W�N���X�̑�n�k�ł������Ƃ�����B�R����L�̖������l��ň������A����˔���̋A�_��Ƃ��̂R�O�O�]�˂̏鉺�͎R����Ɉ�u�ɂ��Ė��߂���l�c�炸���ɐ₦���B���̂�����̒f�w�т������ɓ����Ƃl�W�N���X�œ����^�Ƃ��Ă͍ő勉�ɂȂ�B��̖�����O�N�̔Z���n�k�������ł��������A�f�w�͏ꏊ�ɂ���Ă͂W���[�g���߂�������������Ă���B���̂�����ߋE�̒��k�����璷�쌧������܂ł̎R�x�n�͊��f�w�̑��ŁA�n�k�̑��ł�����{�̒��ł����ɑ��̏W�����钴�댯�n�тł���B������������̋������͂��Ċ��f�w���炯�A���̊��f�w�̓x�d�Ȃ銈���ɂ���č��̎R�܂��R�̒n�Ȃ̂ł��邪�A���������^�łl�W�Ƃ����̂������Q�͋Ǐ��I�����A���̒n�͐M�����Ȃ��قǂ̐r���Q�ƂȂ�A����ȏꏊ����������Ȃǂ͋C�Ⴂ�݂̂��Ȃ��郏�U�ŁA�܂��Ă���S�Ł`���Ƃ̂��܂��ɂ������Ă͔]�݂�������̂��Ƌ^���Ďd�����Ȃ��A�����łȂ���f�}�ƍߍs�ׂɂȂ�B���R�̗͂̑O�ɂ͐l�Ԃ̗͂Ȃǂ͂������Ȃ����̂łقږ��ł���B�\�z�O�̗͂��ˑR�P���Ă���A�����̃A�o�E�g�Ȃ�����܂�Ȃ��J���ŗD��v�z�ƌ������S�_�b�����ݏo�����ዷ�Ǝu��́A��ÂɌ������Ă݂�A���̂���ė��n�Ղ���܂Ƃ��ɂ͒����������Ă��Ȃ��A�n�k�̂������n�ɑ厛�@��z���ꍇ�A�̂̂����ꂽ���z�Ƃ����͂��̒n�Ɍ����@��20�N30�N�Ƃ����Ē�������OK�ƂȂ��Ă͂��߂ăS�[�T�C�����������Ƃ����A���{�ł͕��������Ƃ��Ȃ��T�d�������A���{�͓`���I�ɑϐk�n�Ւ����ɂ��Ă͂悢������ŁA�͂����肢���Ȃ��Ɠ����悤�Ȃ��Ƃł���A���������A���̂������悾���́u���E��̑ϐk�v�v�Ȃǂ͂܂������A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A

�p�F�����Ȃ��B����Ƃ���n�k���Ôg���N����߂��́u��Ɉ��S�v�̌����֓������݂܂����B �V���n�k�͗{�V�R�n���珯��ɂ����Ă̒f�w�т������ɓ����l�W�N���X�̑�n�k�ł������Ƃ�����B�R����L�̖������l��ň������A����˔���̋A�_��Ƃ��̂R�O�O�]�˂̏鉺�͎R����Ɉ�u�ɂ��Ė��߂���l�c�炸���ɐ₦���B���̂�����̒f�w�т������ɓ����Ƃl�W�N���X�œ����^�Ƃ��Ă͍ő勉�ɂȂ�B��̖�����O�N�̔Z���n�k�������ł��������A�f�w�͏ꏊ�ɂ���Ă͂W���[�g���߂�������������Ă���B���̂�����ߋE�̒��k�����璷�쌧������܂ł̎R�x�n�͊��f�w�̑��ŁA�n�k�̑��ł�����{�̒��ł����ɑ��̏W�����钴�댯�n�тł���B������������̋������͂��Ċ��f�w���炯�A���̊��f�w�̓x�d�Ȃ銈���ɂ���č��̎R�܂��R�̒n�Ȃ̂ł��邪�A���������^�łl�W�Ƃ����̂������Q�͋Ǐ��I�����A���̒n�͐M�����Ȃ��قǂ̐r���Q�ƂȂ�A����ȏꏊ����������Ȃǂ͋C�Ⴂ�݂̂��Ȃ��郏�U�ŁA�܂��Ă���S�Ł`���Ƃ̂��܂��ɂ������Ă͔]�݂�������̂��Ƌ^���Ďd�����Ȃ��A�����łȂ���f�}�ƍߍs�ׂɂȂ�B���R�̗͂̑O�ɂ͐l�Ԃ̗͂Ȃǂ͂������Ȃ����̂łقږ��ł���B�\�z�O�̗͂��ˑR�P���Ă���A�����̃A�o�E�g�Ȃ�����܂�Ȃ��J���ŗD��v�z�ƌ������S�_�b�����ݏo�����ዷ�Ǝu��́A��ÂɌ������Ă݂�A���̂���ė��n�Ղ���܂Ƃ��ɂ͒����������Ă��Ȃ��A�n�k�̂������n�ɑ厛�@��z���ꍇ�A�̂̂����ꂽ���z�Ƃ����͂��̒n�Ɍ����@��20�N30�N�Ƃ����Ē�������OK�ƂȂ��Ă͂��߂ăS�[�T�C�����������Ƃ����A���{�ł͕��������Ƃ��Ȃ��T�d�������A���{�͓`���I�ɑϐk�n�Ւ����ɂ��Ă͂悢������ŁA�͂����肢���Ȃ��Ɠ����悤�Ȃ��Ƃł���A���������A���̂������悾���́u���E��̑ϐk�v�v�Ȃǂ͂܂������A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A

�p�F�����Ȃ��B����Ƃ���n�k���Ôg���N����߂��́u��Ɉ��S�v�̌����֓������݂܂����B

�����������������Ȃ�A������x�Ɠ��{�̌��݉�Ђɂ͔�������ȁA�n�Ւ����ɍł��`���ƌo������O���̉�ЂɈ˗����邵���Ȃ��B

�w���ߎs�j�x�̔N�\�ɂ͂��̒n�k�Ôg�̋L�ڂ͂Ȃ��B�w�{�Îs�j�x�́u�������L�v�������Ă���ӏ�������̂����A���̒n�k�Ôg�Ȃǂ͉����L�ڂ��Ă��Ȃ��B�I�C�I�C�N�̂��߂ɒN�̐ŋ����g���Ďd�������Ă���̂��A���[�T�C�A���[�T�C�Ƃ������A�����̋����{�ʂ̎d���ł͂Ȃ����A�[�ŎҎs���̈��S�Ȃǂǂ��ł������N�\���ނȂ̂��A���̋��y�j�Ƃ̌l�I��̂��߂ɍ����ŋ���[�߂����Ă���̂��B����Ȃ��Ƃ�����a�@���Ԃ��̂��낤�B���̂܂܂ł͂���ɔ[�ŎҎs���̈��S���S�͎����悤�B���̂��߂̒N�̂��߂̊w�₩�A��^���ɖ₢�����Đi�߂Ă����Ȃ���A����������x���₤���Ƃ��Ȃ������������i�N�\�ǂ��Ɠ����N�\���x���ł���A�s��������͔[�Ŏ҂���������ł̔j�łł���B�N�\�ɂ��N�\�̂��߂̃N�\�̌����A�N�\�ɂ��N�\�̃N�\�̂��߂̎s�j�A���炪������z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �w���ߎs�j�x�̔N�\�ɂ͂��̒n�k�Ôg�̋L�ڂ͂Ȃ��B�w�{�Îs�j�x�́u�������L�v�������Ă���ӏ�������̂����A���̒n�k�Ôg�Ȃǂ͉����L�ڂ��Ă��Ȃ��B�I�C�I�C�N�̂��߂ɒN�̐ŋ����g���Ďd�������Ă���̂��A���[�T�C�A���[�T�C�Ƃ������A�����̋����{�ʂ̎d���ł͂Ȃ����A�[�ŎҎs���̈��S�Ȃǂǂ��ł������N�\���ނȂ̂��A���̋��y�j�Ƃ̌l�I��̂��߂ɍ����ŋ���[�߂����Ă���̂��B����Ȃ��Ƃ�����a�@���Ԃ��̂��낤�B���̂܂܂ł͂���ɔ[�ŎҎs���̈��S���S�͎����悤�B���̂��߂̒N�̂��߂̊w�₩�A��^���ɖ₢�����Đi�߂Ă����Ȃ���A����������x���₤���Ƃ��Ȃ������������i�N�\�ǂ��Ɠ����N�\���x���ł���A�s��������͔[�Ŏ҂���������ł̔j�łł���B�N�\�ɂ��N�\�̂��߂̃N�\�̌����A�N�\�ɂ��N�\�̃N�\�̂��߂̎s�j�A���炪������z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���⎩���͎s�j��{���Ƃ�M���Ă��āu�O��̒n���v�̐Q���Ȃǂ͐M���Ȃ��Ƃ����l�ł��q�������ɂ͓`���Ă����Ă��炢�����A�����`���ł͂��ꂭ�炢�̒Ôg����������Ƃ����A���̎��́A���̎R�̂������ȏ�֓�����B�����ɕ��˔\������A�����傫�ȒÔg���ƒv���ʂ�����ʂ�������Ȃ����A����ɂ͂�������ƁB(�ǂ������炢�������^�V�ɂ͂킩��Ȃ����A����Ɍ������ē����������������ł������܂œ��������낭�炢���c)

�����Ôg�ɂ��āA �u�t���C�X���{�j�ɂ���ዷ�̒Ôg�L���v�@�ɂ��A����ɂ����낵���B �u�t���C�X���{�j�ɂ���ዷ�̒Ôg�L���v�@�ɂ��A����ɂ����낵���B

�u�ዷ�̍��ɂ͊C�ɉ����āA��͂蒷�l�Ə̂���ʂ̑傫�������������B�����ɂ͑����̐l�X���o���肵�A�i����Ɂj�������s�Ȃ��Ă����B�l�X�̑傢�Ȃ鋰�|�Ƌ����̂����ɂ��̒n�������ԗh�ꓮ������A�C���r�ꗧ���A�����R�ɂ�������g���A�������狰��ׂ��X����Ȃ���җ�Ȑ����ʼn����Ă��̒��ɏP��������A�قƂ�Ǎ��Ղ𗯂߂Ȃ��܂łɔj�Ă��܂����B�i���j���������Ԃ����ɂ́A��ʂ̉Ɖ��ƒj���̐l�X��A�ꋎ��A���̒n�͉����̖A���炯�ƂȂ��āA���������̂��̂��C�ɓۂ݂��܂�Ă��܂����B�v

�Ƃ��邻���ł���B���l�Ƃ���̂͗ג��̍��l���Ƃ����B�傫�Ȓ��Ƃ����̂Ȃ珬�l���A���������ƃ��A���Șb�ł͂Ȃ����낤���A����̓e���r�Ō������̎O���̌��i���v�������ׂ邪�A���ۂɋ���Ôg��ڂ̓�����ɂ����l�ł������Ȃ��قǂ̔��͂ł���B����Șb����������Ȃ��̂ɒN���̓��̒������łł����グ������̂��낤���A�l�Ԃ킴�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�c

�@���m�Ȏ����͕s���Ȃ���A�w���c�����x(��30)�ɁA���̒Ôg�L�^������B �@���m�Ȏ����͕s���Ȃ���A�w���c�����x(��30)�ɁA���̒Ôg�L�^������B

| �N���r���@����̗��̎R���z�������{�C�݂����̉Y�Ƃ��ЁA�����ɂ͈ȑO�N���r�Ƃ��ӑ����������A���ӑ��l���o�����ɑ�Ôg�������悹�Đ_�ЂƎ��Ɩ��ƈꌬ�������c���đS�ł������A���̈ꌬ�Ƃ͌�ɑ����ֈڏZ���A���͍ē]���đ��ɂ��Ƃ��ӁB�N���r�����Ȃ��Ȃ����A�����͊C������ЁA�����͎R������ЁA����͌�{���̉����n�U��F������ĊC�U�@���J���Ƃ��͂�Ă��B�����̉Y�ɂ͑�������J�����A���ď\�˗]��ɂȂ�A�ډ����삩��d�����Ђ��v������Ă��B |

���c���͏�_���������̉Y�X�ƎO���ΔȂ̓c�䂪�������Đ�����������40�N�̑��B��_�����̓����A�����ł́u���̉Y�v�ƌĂ�ł��邪�A�ٓc�̖�Ƃ��A�O���Y�A���邢�͔��l�p�Ƃ��Ă�����C���ɂ��N���r(�N���~)�Ƃ����������������Ƃ͕ʂ̌Õ���������m�F����Ă���B�����͓V���N�Ԃ̏o�����ƌ��݂͌����Ă���B

���C���{�[���C�����A�藧�R��ꡂ����ɎO���菬�Εl�����遪���A���̂ǂꂩ�ł��낤���B������������̒n���u�v�����猬�v�̓`��������A�_�Ђ⎛�����܂�����قǂ̍L���͂Ȃ��悤�Ɍ�����B

(���̉Y)�u��Ôg�̎S���́A�퍑������]�ˌ���̊Ԃ̏o�����Ƃ݂��܂��v�Ƃ����A���̑�Ôg�ɂ��Ă͊��d�͂���╟��V�������HP�ɂ�����B

�u�́A��Ôg�Ŗł��|���l������݉Y�v �u�́A��Ôg�Ŗł��|���l������݉Y�v

�u���l�̑����u��Ôg�ő��S�Łv�@�������n�̎ዷ�p���v �u���l�̑����u��Ôg�ő��S�Łv�@�������n�̎ዷ�p���v

���d�͂���͉��������{�[�����O�����Ȃǂ���āA���̎��̒Ôg�͂Ȃ������ȂǂƁA���̂���͌����Ă����邪�A����Ƃ͐����̂��������L�^����������Љ��Ă���AHP��L��ʂ��Ăł��邪�A�I�C�I�C�ǂ������Ⴂ��A�����ǂ��܂荇����������̂ł��낤���B�֓d������₱��ȊO���Ôg�`�����ዷ�ɂ��邱�Ƃ͂悭���m����Ă��邱�Ƃł��낤�A�Ȃ��A�Ȃǂƌ����Ă����邪�A�����Ă�����͂��ׂďo���Ȃ��ƐM�p�����������Ǝv���A�S���E���Ȃ����S�ɂ������d�厖�Ƃ��Ē������Ă��邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɁB

�܂��Ôg�͕K���������������Ă��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ́A�R�D�P�P��Вn�̃e���r��ʂ���ł��������������ŁA�����Ȃ�����Ôg�͂Ȃ������Ƃ͒f���͂ł������ɂ͂Ȃ��B���͂���܂���ł����A�������Ôg�����������ǂ����ɂ��ẮA���̒����ł͕s���ł��A�Ƃ��������Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��B����ȏ�������A�s���̗ǂ��f�[�^�Ɠs���̗ǂ�����ȉ��߂��肵������A�������ɓƐ�̂͋����킢�A�v���o�������A����̓d�����ז��Ȃ��߂ɂǂ������ւ�����ƈړ������Ă��炦�낤���A�Ɗ֓d����֗��݂ɂ������Ƃ������邿������̔��ꂽ���Ə���������ɁA���Ƃ��̌��ւ��ړ��������炢���ł��傤�A�Ɠ������Ƃ��A�댯�������H����Ȃ����猴����߂Ă���낤���A�ȂǂƗ���ł�����Ȃ��d�����܂���A����ł���낵�������炢�̓����������ǂ��Ă͂��邱�Ƃ͂���܂��A���ꂪ���̑̎��ł�����킯�����A�łт�܂ŕς�邱�Ƃ͂���܂��A�����������̂ɃG�l���M�[�N�Ƃ��߂����Ă����قNJ댯�͂Ȃ��B�����ȏ�Ɋ댯�ł���B

���������ł���ϒÔg�͐ϕ��̃{�[�����O�������s���A�͐ϕ����F�߂�ꂸ�A�����ł͒�ϒÔg�͂Ȃ��A�����Ă����ݑz���5.3���[�g��������̂ł͂Ȃ��������낤�Ƃ��āA���f�����A����Ƃ�Ȃ������B�͐ϕ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͒Ôg���Ȃ��������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��A���܂��܃{�[�����O�n�_�ɂ͑͐ϕ����Ȃ����������Ȃ̂����m��Ȃ��A�����[�g�����������ɂ͑͐ϕ������邩���m��Ȃ��A�����������Ƃ͂悭����̂������ł���B�{�[�����O�������ʂ͒Ôg�͂Ȃ������̏ؖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�킸���Ȓn�_�̊ȒP�Ȓ��������ł������_�Â��邱�Ƃ͂ƂĂ��댯�Ȕ��f�Ƃ����Ă���B�܂��ʂ̎��Z����Ôg�͑z�����A���ۂɂ���Ă����Ôg���Ɠ������炢�ɂȂ�̌v�Z���o�Ă����A����̒Ôg�͑z��O�ł͂Ȃ������̂ł��邪�A�����ł��������߂̃j�Q�̑͐ϕ������ł������悤�ŁA�͐ϕ��̂Ȃ������Ȓn�_��I�����m��Ȃ��̂ł���A���̐��_�ł͂��镨���猩����܂��B�悢��Ⴊ������ʂ�ł���A�֓d����̓j�Q�̂��߂ɓ��d�����ۈ��@����̋����J��Ԃ��Ă͂Ȃ�܂��A�͐ϕ��������肻���Ȓn�_�ł����������肢�����B

���������̘b������A�n�k�����邾�낤���Ôg�����R�ɂ��邾�낤�A���̑��̂������̊댯�����邾�낤�A�Ȃ������Ƃ͂ł��Ȃ��A�܂�ɂ͓r�����Ȃ��f�J�C���̂����邱�Ƃ��낤�A����͖��������m��Ȃ��A���{�̍��y�͂����������ł���A�����܂ł����������Ȋw�I�ȑ�O�ɁA�Ս����̂͋N����̑O��̂��ƂɁA�����̂悤�Ȓ��댯�Ȃ��̂́A���{�ł͍��Ȃ���Ȃ�܂����ғ������Ȃ���Ȃ�܂��A�n�k�Ôg�͂���܂���ł����������Ȃ��Ɍ��܂��Ă���ł́A�s���������Ƃ͂��ׂđz��O�Ƃ��čl���ɓ��ꂸ���x���V�厖�̂��������R�E�P�P���o������ȑO�̃i�C�[�u�ȗc�t�Ȏ���ɖ߂邱�Ƃł���B�{�[�����O������f�w�������厖��������ŏ�����������ł��낤���ׂĂ��\�z�ł�����͌����Ă��Ȃ��B�R�D�P�P���킩��Ȃ��������A���������Ă���Ƃ����铌�C��C���n�k���{�[�����O��f�w�����ł킩�邾�낤���B���C���Ȃ��҂��{�[�����O���Ă����߂��猋�_���肫�A�N�����̘A������{���͐M�����A���ʃ[�j�ɏI��邵�A�֓d������ƁA����Ȃ��̂ł��M�����肷����̂����邢�͏o�邩���m�ꂸ�{���̊댯���B����邱�ƂɂȂ邩���m��Ȃ��B

�l�Ԃ͎��s�����邪�A���s����w�ԂƂ����Ƃ��낪�����Đi�����Ă����̂ł��邪�A�Ɛ�̂̓a�l�ǂ��₻�̒Ǐ]�҂ǂ��ł͑S���E���l�ԎЉ�ȉ��̂��̂ɑމ����Ă��܂����ƂɂȂ�B���Ɍ��q�͂�l�ԎЉ�ɖ𗧂ĂĂ����ɂ��Ă��A���������A���ł͂���ȃ����͌����Ď����͂ł��Ȃ��B��������Ȃ��A�A���悢��l�̐�����ޏ�肢�������̂ł���B

���E�j�͒m���Ă��Ă������̏Z�ދ��y�j�͒m��Ȃ��A�����̂��Ƃ͂܂������m��Ȃ����A����̂��Ƃ��m��Ȃ��A�ߋ��̂��������L�^���c����邱�Ƃ͂܂�ł���A���ꂪ���d����邱�Ƃ͂���ɂ܂�ł���B

�ЊQ��h���ɂ́A�Ƃ��Ď��c�ЕF�u�Ôg�Ɛl�ԁv�́A�u�c��B��̕��@�͐l�Ԃ����������ߋ��̋L�^��Y��Ȃ��悤�ɓw�͂��邱�̊O�͂Ȃ��ł��낤�v�Ƃ��Ă���Ƃ����B

���������w�͂����悤�Ƃ������ɁA����ǂ��납�A�܂Ƃ��Ɍ��������E�\���G�G�J�Q�����A�M�p�ł��Ȃ��Ƃ����A�����ă��V�قǃG���C�����͂����Ƃ�����������Ă�����A���ꂪ�����ȏ����Ƃ����ĕς��ʂ����ł̈���Ȏp�ŁA����Ȃ��̂́u�Ȋw�I�z��v����������������̎��͔̂������Ȃ������B

�O���⑾���m���Ȃǂ̋���Ôg�������I�ɏP���Ă����l�����L�^���������ł���A���������ߋ���Y��Ă��܂��A����̃��x���V�ł������B����Ôg���ɕ�炵�A���x�����̔�Q�ɑ������Ȃ����������DNA�ɂȂ��Ă��Ȃ��A����͒Ôg�̂Ȃ��悻�̒n���痈���V�Q�҂����m��Ȃ����A���������̔��˒n���Ôg���n�k���Ȃ��n�̂����m��Ȃ����A�����������́A�ǂ���ɂ��挴�����i���ɌX�����@�ւ́u���S�v��ł͓��{�����̈��S���m�ۂ����Ƃ͌���Ȃ��B���{�Ɍ������}���Ɍ��݂���Ă���������͂��܂��܍K�^�ɂ�����n�k���Ôg�̂Ȃ���������ł������B���������܂ł������K�^�͑����ʂ��̂̂ł͂Ȃ��낤���B�s���͂ǂ����_�̌b�݂���Ƃ��I�ƋF�邩�A���ɗ����オ�邩�A�c

���ׂẲߋ��o�������L�^�Ƃ��Ďc����Ă���Ƃ͌���Ȃ��A���߂Ďc���ꂽ���̂����ł����d���悤�ł͂Ȃ����B����Ȃ���܂ł̎v�����݂�z��������ň�x���Z�b�g���āA�ŏ����猩�����Ă݂悤�ł͂Ȃ����B

�Q�l�ɒn�k�̋L�^�����������t�������Ă����A(�w�O��j���p���Q�x) �Q�l�ɒn�k�̋L�^�����������t�������Ă����A(�w�O��j���p���Q�x)

�S�Ђɒ��ʂ���

�i�l�F��

�c���č��x�̒n�k�͒O��j���p���̒��ɑ�]�R�S�ގ��̊≮���{�����߂邱���ɂ��ē�����K�Â��ɋA��������̒�œ�ڈȏ������ᒆ�ɔ�яo�����܁T�ł���B���\�ܓ��̂���������̓��k���c���ِ搶���k�Вn�K�@�̓r�����R���̂��珬���֔������ė����āA�b�肪���̒n���ɂ�����n�k�̗��j�̂��Ƃɋy��ŋ}篒��ׂĂ݂�C���ɂȂ��āA�܂Ë��؉��鎛�N��L���n�߂��̑��蓖�莟��ɘ^�����Ď��̌��ʂ��B

�����P�l�N����@�\�ꌎ�O�g����n�k

�@���̓����ɂ͖����O��Ƃ��Ӎ��͂Ȃ��O��̏o�����̂͘a���Z�N�ł߂邩��O�㕪������N�ȑO�̂ł����ŒO�g����n�k�Ƃ���͒O�g�̂ǂ̕ӂ����͍��̒O��̒n���k���ł�������������ʁA���ꂩ��

�����P�\��Nᡖ��@�\���\�l����n�k����y�����c�ތ\�ݍ��זv�C�ƂȂ�ɓ��C���O�S����̈�����B

�@�y���̍��͒n�}���啂̗��̗l�Ɍ����Ă�邪�ł��͉��O�݂̂₤�ȍ��ł������̂����̒n�k�Ŕ��������Ă���Ȍ`���ɂȂ����̂��Ƃ��ӁB

����N�h�N�@�O����\����I�N�A������n�k�O���s�������S�唼���C�ƈׂ�

�@���P�l�N�̒O�g�n�k����\���N�ڂɖ����O�g�ɑ�n�k���������B����͍��̒O��̍��ŗ�������ő��C�ɕς����Ƃ��ӂ͉̂����S��Y���̉��̕��ł���B���̋��ς͒O��B��̍ŌÑ�j�Ȃ�O�㕗�y�L�ɂ��ڂ��Ă�邪�O��̏o�����a���Z�N���\�O�N�O�̂��Ƃł���B

���c�_�l�N�����@�Z���������n�k

���V���Z�N�b���@�l����n�k�l������

�����@�\�l�N�p�߁@�l����n�k�O���s�~�������n�k���茎�����ĕs��

���čt�O�N���q�@�O����n�k����

����ϘZ�N�b�\�@�����\�����x�m�R����

���m�a�O�N�����@�����A����n�k����

�������l�N�b�߁@�܌����l����n�k����

�����@���N���с@�l���\�ܓ��O���n�k�\�ꌎ�x�m�R����

�����@���N���@�l����n�k�ܓ��s���������ܓ������V�c���N

���V�\�O�N�p�\�@�\����n�k

���V���l�N���q�@�Z���\������n�k�����\�O�������匳���N

��������N�p��@�O����n�k�A�����ۏ��O���C��

�����v�O�N�h���@������n�k

������O�Nᡓс@������n�k�\�Z���������ی��N

���N����N�����@���O����n�k�O���\�l�����������N

�������ܔN�p�C�@�\�ꌎ��n�k�l������

�����@�Z�Nᡖ��@�l����n�k���蔪���ܓ������i�m���N

�������l�N�b�q�@�Z����^���\�ꌎ�������n�k�\��������������N

�������O�N�h���@���������n�k�����s�������x�m�R���א��\�䔪���\���������O���N

�������ܔN�M�q�@�܌���n�k

�����i��N�p�߁@�\��n�k

�����@�\�l�N����@�����ܓ���n�k

���i���l�N�p�q�@�㌎���l����n�k

�������ܔN��C�@�\����n�k

���N�����N����@�����l�N�������ܓ������\�A����n�k

���������N�����@�������N�����������\�ꌎ�������n�k

���������N�����@�Z���\����O���n�k

�������O�N�h�b�Ё@�Z���\���n�k���B�l���זv���ĊC�ƂȂ�

�����@�ܔN���C�@�܌��\����O�㑾�n�k�������ܓ���n�k

���i�����N�M�߁@����������n�k�l�V�����Β�������

���V���\��N�b�\�@�\�ꌎ�����n�k

�����@�\�O�N���с@�\���������n�k

�����\�ܔN���\�@�[������n�k�����R��肭�Â��V���F�����͂��A���ӂ��݂̊قԂꎀ�l�����A�\�ꌎ�����������c�����N

���c���\��N�b�Ё@�\�ꌎ���ܓ��n�k���̒n�k�z�㍂�c��C������

�����i�l�N���K�@�����������n�k�l�������莵���\����܂ŝ��

�����@�\�Z�N�ȉK�@�\�ꌎ�ܓ��n�k�z�O�����

���c���l�N�h�K�@�Z����\����n�k�����\����啗�J

���ݎ��O�N�M�q�@�����l���O��A�n��n�k�Z���\�������G���V���E���֗�����

��������N�p�Ё@�܌�����O���n�k�V���l�������������j����

�����@�Z�N���߁@�܌�����{�Ï���O褂ցH(���ւ�ɓ�)���������ˎ�����������A�n���֎R�����n�k�n������l������

�����l�N���C�@�Z������n�k�_�B�ΏB�ł���

�����\���N�b��@�܌���\�����n�k���H���Ҏl�S�P�\�����Z�������c����莵�c���܂ő�n�k���ʂ��O�㑹�Q����

����i�l�N����@�\���l����n�k���]���r��֊C�ɖv���\�ꌎ���O���x�m�R������i�R����

�����@���N�h�K�@��n�k�����A��ł��l����\�ܓ������������N

�����ۏ\�l�N�ȓс@���������n�k�k�����ґ��������\����啗�J���ꋫ�����O�\�l�{��

�������l�N�h���@�l����\�Z����n�k�O�z�ł�����������n�k�\����\�����������N

�����i�O�N�b�߁@�\�\������n�k����

���V���O�NᡉK�@�V�ϒn�d�����M�B��ԎR���O��ɋ���

�����@�Z�N���߁@������n�k����������{�Ô@�莛�J����^�����N��k�܍����炸�l������

�������\��N�Ȗ��@�܌���\�Z���n�k�������ƂԂꎀ�l����

��������N�ȉK�@�܌���n�k����

�����@�\�O�N�M�Ё@�l���n�k����l�Ó��|�\��\�l�������V�ی��N

���O���l�N�����@�����\�O���ؒÑ����ُ��a�c����P�n���n��

���������N�b�Ё@�Éi���N�����������Z���\�O�����Z�c�������c�����l�c����n�k

�����@�ܔN��߁@���Z�����c���Í��H�Ȃ��n�k

�������ܔN�p�\�@�Z�����n�k�ΏB�l�c��ɗ��������^��

�����@�\�l�N�h���@�O���\�������n�k���n�k���k�n������

�����@�\���N�b�\�@�O���\�ܓ���㈢�h�R�����D�J�~��

�����@��\�N����@�O���n�A�n�a�c�R�����Đ����ڗ��N�A�Z����B��O�_�Z�x�����n�ρA������

�����@����N��q�@�ꌎ�����D�o�~��A����������R����ਂ߂Ȃ�ƁB���N�����\�ܓ���㍑�֒�R������

�����@���l�N�h�K�@�㌎���Z������n�k�ʂ��Ĕ��Z������

�����@����N�Ȉ�@�O���������O���n�k������\�����邢�����啗���X��Q����

�����@�l�\��N�ȓс@�����\�l���n�k�]�B�o��ӌ������R

���吳�O�NᡉN�@�ꌎ�\����F���N���������ĒO��n���܂ŊD�o�ӂ�

�����@�\��Nᡈ�@�㌎����֓���n�k

�����@�\�l�N���N�@�܌����O���A�n�O���n�k�L���A��葴�����ߑS�ċv���l�S��

�ƁA���̂���Ђ���B�ܘ_��L�̒n�k���O���k���Ƃ����n�k�݂̂ł͂Ȃ��đ�����k���Ƃ����n�k���Ȃ肠�邾�炤�B����ǂ��O���l�N�����\�O���ؒÑ����ُ��a�c����P���v���V�Ƃ���@���́A���܂ő�n�k�ł͖���������������ʂ���ǂ��e���p�|��S�ؒÑ�����N�o�n��т�k���Ƃ����n�k�ł������ɑ���Ȃ��Ƒz�������T�A���ꂩ�猳�\���N�\���̒n�k���ǂ����k��������ʂ���ǂ��{�Ò��ł͉ƁX�̊Ԋu��ڈȏ�������Č��ӂ��݂������{���ӂł͓��H�ɋT�ł��ēD�y�𑽂����o���|�Ɖ����Ȃ葽����ɓy���͑��Q���r��ł������Ƌ{�Î��L�ɂ���B�������ɓy���ɑ��Q�̑����������Ƃ͍���̒n�k�ł����l�Ŏz�͑ϐk�͂ɕ����錚�z�p�̌����ソ�����Ɉ��鋳�P�����Ă��B�c |

���O�݂̓y�������啂ɂȂ����Ƃ����u���P��n�k�v�A��C�g���t�̋���n�k�ł������B�C�ƂȂ����Ƃ����\�����͂P�Q�����L�����炢�������ł���B�V���P�R�N�I�Ɍ�������{�ŏ��̋���n�k�̋L�^�ł���A�Ȍゾ�������P�O�O�N�Ԋu���炢�ŌJ��Ԃ���Ă����B���P��n�k�ł͈ɓ��哇���������悤�ł���B

�u�c���\��N�b�Ё@�\�ꌎ���ܓ��n�k���̒n�k�z�㍂�c��C������v �Ƃ��邪�A���̎O�N�O�ɎO���ł͌c���̑�Ôg���������B�O����Ôg�̎O�N��͓��{�C�����v���ӂł���A���ꂾ���łȂ����{�S�����v���ӁA�l�Ԃ��\�z����ʂ�ɂȂ�Ƃ͎��R�͌���Ȃ��A�v�������Ȃ��Ƃ��������悭����̂ŗ��j�̕s���S�Ȃ��������L�^�݂̂Ŕ��f���邱�ƂȂ����o�C�Ƃ݂āA�n�k��Ôg�͂܂��܂��܂��܂���ł���B���{�S���͂ǂ�����n�k��Ôg�̗\��ς݂ŁA���ł��_�������ƌ��߂�Α����Ɏ��s�����A�Y�͂��łɒ���Ă��Ă��Ƃ͂��̎��s��҂��l�Ƃ������Ă͕ς��Ȃ������ɂ���͂���A���̓��̓I���͎��Y�ł͂Ȃ��낤�A�I���͉����������͂��ĂȂ����A�Ƃ��A����͕s���Ȏ����ł����F��܂����\���ɂ����ӂ��o����I�B

�c���O���Ôg�̋L���Ƃ��ẮA���s�������́u�Q�ؕs���v��u�Q���_�Ёv�͂悭�m���Ă���A���u�g�����n���v�Ɩ��t�������悭���Ă���B

�S�l���́u�_�肫�Ȃ����݂ɑ������ڂ���̏��R�Ȃ݂������Ƃ́v(��E��a�̏W)�́u���̏��R�v�́A���̖k�̑����s�A���̏��R�������Č����ĒÔg���z�����Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�S�ς��͂��Ȃ��_�������A�Ƃ����Ӗ��ŁA����͂�������Â���ϒÔg���L���������̂ƌ�����B

�n���I�Ȋ��o�ł����Ȃ�A�����������Ƃ͒��N���Ċ��悤�ȓ��풃�ю��̂���������O�̒n���̒ʏ�̊����ɂ����Ȃ��A�C�a�⊈�f�w�Ȃ瓮���ē�����O�A���ΎR�Ȃ畬���ē�����O�A����ɂƂ��Ȃ��u���Ôg�v�Ȃ炠���ē�����O�A�Ȃ�����̕������������A�ǂ����a�C�����m��Ȃ��A���̃G�l���M�[�͋���ŁA�}���g���̓������~�߂�Ȃǐl�Ԃ̗͂łł�����̂ł͂Ȃ��A�܂��Ă���{�̂悤�ȍ��y�̐��藧���̍��ŁA�z��O�Ƌ������������ĂĂȂ��l�Ԃ̕��������Ԃɂ��������Ƃ������b�ł����Ȃ��A�A���T���炻��ł����{�l�Ȃ�ł����A�c����������ǂ����̂܂Ƃ��Ƃ͌����Ȃ������l�Ȃ�ł����A�������肵�Ȃ͂�A�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���B

�w���O��k�Ў��x(���R�E���s�{)

�O��n���̑�n�k

�O��n���ɂ������n�k�̋L�^��H��ƁA�L�j�ȑO�̂��Ƃ͑f���m��R���Ȃ����A�L�j�Ȍ�ɂ�����ŌÂ̋L�^�́u�O�㕗�y�L�v�ɋL����Ă��}�C���זv�̑�n�k�ł���B���̖}�C�n�k�̓�\���N�O�ɂ����P�l�N����(����Z���ܔN)�\�ꌎ�O�g����n�k�Ƃ��ӂ̂��u���؉��鎛�N��L�v�ɋ������Ă�邪�A�����ɂ��O�㕪���O�\��N�O�̂��ƂŁA�k���n���ʂ��č��̒O�ォ���͒O�g���s�ڂł������łȂ���Q�̒��x�Ȃǂ��S���s���ł���B����ƈقđ�N�h�N(����Z��N)�O����\����̖}�C���n�k�́A�u�O��̚���n�k�O���s�������S�唼���C�ƂȂ�v�c�c�Ɠ��N��L�ɂ��L����Ă�邩��A���y�L�̋L���Ƃ��ƍ����āA�k���n�������O��A���̉����S���E����Y���̉����ł������Ƃ͖w��Nj^�ӂ̗]�n���Ȃ��B��Q�����c�Ɍ��r�ł����炵���A�}�C���S���זv���č��R�̒���̂݊C��ɏo���̂��A���̌B���E�����ł���Ƃ��͂�Ă��B�܂��ɒO���n�k�Ƃ��čŌẪ��R�[�h�Ǝv�͂��̂ł��邪�A�ɂ������Ƃɂ͂���ȏ�ɋL�^���ڂłȂ��A���������Ŕ�Q���x�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���̌㍟�n���̑�n�k�Ƃ��ӂ̂���ŎU�����鏊�ɂ���

��A�������N����(�����l�Z��N)�Z���\����O���n�k�B

��A�����ܔN���C(����l��Z�N)�܌��\����E������\�ܓ��O���n�k�B

��A�ݎ��O�N�M�q(����Z�Z�Z�N)�����l���O��A�n��n�k�B

��A�������N�p��(����Z�Z��N)�܌�����{�Ï���O褂փR�m�V�����������ˎ����A��������A�n���֎R�����A�n�k�n�����莀�l�����B

��A�V���Z�N����(���ꎵ���Z�N)������n�k�E������\����{�Ô@�莛�J����^���A���N��k�܍����炸���l�����B

��A�O���l�N����(���ꔪ�l���N)�����\�O���ؒÑ�(�|��S)���فE���E�a�c���]�n���n���A�O����\�l����l�c����n�k�B

�Ȃǂ����邪�A������k���n���ǂ�粂ŁA�ǂ̒��x�̔�Q�����������炩�łȂ��B�����Ȍ�ɂ����ċ��k���x�ƌ�����̂́A������\��N�l���\�����ߌ�O���̋{�Òn�k�A���O�\���N�\�ꌎ�\����ߌ�뎞�㕪�̒O�㐼���̒n�k������䂯�ł��邪�A����Ƃđf�����ۏ�ɂ͕ʒi�̔�Q�͂Ȃ����B |

�@���n�����ɂ��ğ�C�ƂȂ�Ȃ�āA�z���}��납�A�Ƌ^���F�l�� �@���n�����ɂ��ğ�C�ƂȂ�Ȃ�āA�z���}��납�A�Ƌ^���F�l��

�@���̑O�́u�O���k�Ёv�ł��킸�������A���N�����蒾�~�����n������ꂽ���A�����Ƃ����ƍL���n�悪��זv���N�������ߋ����n�w�Ɏc����Ă���B���̐_�Ђ����肪��ӂɂȂ铌����k�P�O�q�l�����炢�́u���I�w�̒n��v�́A����500���[�g���ȏ���זv�����Ƃ����B�����2000���N���̂̂��Ƃł������Ƃ����B �@���̑O�́u�O���k�Ёv�ł��킸�������A���N�����蒾�~�����n������ꂽ���A�����Ƃ����ƍL���n�悪��זv���N�������ߋ����n�w�Ɏc����Ă���B���̐_�Ђ����肪��ӂɂȂ铌����k�P�O�q�l�����炢�́u���I�w�̒n��v�́A����500���[�g���ȏ���זv�����Ƃ����B�����2000���N���̂̂��Ƃł������Ƃ����B

�����߂��ɂ������S���S�������邪�A�悻���玝���Ă����₩�킩��Ȃ����A���Ƃ��Ƃ����ɂ������̂Ȃ�A���ꂪ���̑�זv�̏؋��ɂȂ邩���B���̂���������S���[�g�����זv���A�����̊�͂��ǂ��Ƃ����Ă��Đ��C���炩��̂��̂łȂ��A���̒f�w�R�ォ�痎���Ă������̂ł��낤���B���̍����f�R�͂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����͍����ܕS���[�g���������������I�w�Ƃ����B�ۂ��x���ォ��g����̊C�ʂɌ����鋐�܂ł������Ă���̂��A�����m���̃v���e�N���_�����ł͐������������ɂ��Ȃ��d�|�������{�C�C��ɂ͖����Ă���̂����m��Ȃ��B

�����m���ŋ���n�k�������������オ�|�������A���̂�����͈�������͂��������ăS�{���Ɨ������ޏꏊ�����邩���A�ዷ�p�|���i�|�ɐ��p�̑сA�ዷ�p�|���i�|���p�̑т͒Ⴍ�ĉ����������݂����H(���͑f�l�ł��M�p�ł��Ȃ����ł��A����Ȃ��Ƃ͖�����ɂ��Ȃ��悤�F��܂�) �����m���ŋ���n�k�������������オ�|�������A���̂�����͈�������͂��������ăS�{���Ɨ������ޏꏊ�����邩���A�ዷ�p�|���i�|�ɐ��p�̑сA�ዷ�p�|���i�|���p�̑т͒Ⴍ�ĉ����������݂����H(���͑f�l�ł��M�p�ł��Ȃ����ł��A����Ȃ��Ƃ͖�����ɂ��Ȃ��悤�F��܂�)

�w���s�n�w�K�C�h�x

�R�ɂ͑召���܂��܂Ȃꂫ���݂��A�傫�����̂ɂȂ�ƎO�A�l���[�g��������܂��B�ꂫ�͊p�������̂��������ƂɋC�Â��܂��B�ꂫ�̒��ŁA��ԑ����͉̂Ԃ�����ł��B���̊�͐������̓삩�����{�Âɂ����čL���݂��܂��B�ԐF��ÊD�F�������ꂫ�͈��R��ŁA�O�㔼���̉ΎR��̒��ł͂����Ƃ�������ł��B�ꂫ�Ƃ��Ă͂ق��ɕϐ��������܂��B