|

文珠(もんじゅ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

−天橋立観光− 主なものだけ (文珠地区) (府中地区) 2 |

文珠の概要《文珠の概要》  文珠は日本三景・天橋立の南の付け根に位置する言わずと知れた丹後一の観光地。KTRの「天橋立駅」があり日本三文珠・智恩寺の門前町。土産物屋やレストラン、旅館やホテル、民宿などが多い。 天橋立は文珠から対岸の江尻までの海の中を続く自然の砂嘴で、長さ約3.6キロ、巾約20〜50メートル、海抜は何メートルほどか、わずかなものである。途中の2ヶ所で切れている。 天橋立の周囲はかなり広い範囲にわたって丹後天橋立大江山国定公園になっていて、大天橋・小天橋や対岸の笠松区域は府立天橋立公園、これに智恩寺境内を含めて国特別名勝地域、白砂青松の景観美を誇っている。天橋立は明治維新以来国有地。 小天橋と文珠との間は廻旋橋でつながっていて、文珠は天橋立の南の入り口になる。右手側が小天橋、左手側が文珠地区になる。 近世は文珠門前村と呼ばれ、江戸期〜明治8年の村名。惣村の枝郷であった。平安初期の創建と伝える日本三文殊の1つ「切戸の文殊堂」として有名な五台山智恩寺(文殊堂)があり、その門前として殷賑を極めた。惣村の支配を脱し独立したのは明治8年。 文珠村は、明治8〜22年の村名。明治8年惣村に編入されていた当村の土地のすべてが返されて土地・住民ともに当村に帰属した。当村内には鍛冶町の飛地があった。 明治22年吉津村の大字。当村内智恩寺山門の南方に鍜冶町があり、同年吉津村字文珠に編入された。 文珠は、明治22年〜現在の大字名。はじめ吉津村、昭和29年からは宮津市の大字。 《文珠の人口・世帯数》363・157

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 智恵の輪 この石達りの輪を、「智恵の輪」と言う。古来、舟航の安全にそなえた輪燈籠で、享保十一年(一七二六)刊行の「丹後与謝海名勝略記」巻頭を飾る「丹後与謝海天橋立之図」や、「天橋山智恩寺」海岸に、すでにこの輪灯籠が見られるから、その由来は甚だ古いと言わねばならない。 この輪灯籠をなぜ「智恵の輪」と言うかは、いろいろと説があって明かではない。けれども、遠い昔から智恵の文殊さまの境内にあって、その「九世の渡」の安全を守ってきた輪灯籠が、そのまま文殊さまの慈悲の光を海上に放つものと見る昔の人々が、これを文殊さまの「智恵の捕灯籠」と呼び馴れるのは、きわめて自然のことであった。  従って、この「智恵の輪灯籠」の輪をくぐり抜けた者には、文殊さまの智恵を授かるご利益があるという話など、これまた極めて自然な、しかもほほえましい諸人のユーモアではなかろうか。誠に、「智恵の輪」とは、文殊さまの境内に建つこの輪灯籠にのみ、ふさわしい呼び名である。 智恵の輪も文殊汀に時雨居り 浩一露 宮津市教育委員会 |

廻旋橋のすぐ手前にある。昔の灯台。案内板には、

廻旋橋のすぐ手前にある。昔の灯台。案内板には、| 文珠港の灯明台 この橋のあたり、昔は船着場で、文珠の港であった。ことにかつての岩滝港や須津港へ出入する船は、すべてここ文珠の水道を通ったから、いま私たちが想像する以上に、当時の港「文珠」は賑わった。 さてここに建てられた「石燈籠」は、天保十五年(一八四四)、大阪の商人・大和屋藤兵衛という人が、当時宮津の有力商人・宝来屋儀八と酒見屋弥兵衛の二人を世話人にたのみ、ここ文珠・船着場の灯明台とすべく寄附したもので、当時の港を照らす「灯台」であったことが知られる。 その後、ここ文珠が天橋立とともに発展し、むかしの港風景は知るよしもないが、この「燈籠」だけは土地の人々に愛され、いまもその場所を変えることなく、幕末の姿をそのままに、かくも立派に名勝「天橋立」を見守りつづけている。 宮津市教育委員会 宮津市文化財保護審議会 |

四軒茶屋と天橋立名物・知恵の餅

智恩寺山門の門前に名物「智恵の餅」を売る四軒の茶店。

智恩寺山門の門前に名物「智恵の餅」を売る四軒の茶店。橋立観光に来た人なら必ずといってよいほどに立ち寄る名物お店である。「吉野茶屋」 「彦兵衛茶屋」 「勘七茶屋」 「ちとせ茶屋」と並んでいる。「元祖」「総本家」とか看板には書かれているがみな本家だそうである。

昔むかし一人のおばあさんが、夢に現れた文殊菩薩に教わって作ったという智恵の餅で、この四軒は、いずれも享保年間、智恩寺の許可を得て店を構えたという。今でこそ旅館やみやげ物店が並ぶ門前街になっているが、その当時はこの四軒だけだったという。機械が餅を搗いているような音も聞こえるが、昔は男衆が威勢よく千本づきで餅をつき、女衆があんこをからめて、その場で客に出していたという。

伊勢の「赤福餅」に似てますが、彼の地のものが問題になったような乱売は一切しておられぬようで、「智恵の餅」はここの四軒でしか買えないようです。

伊勢の「赤福餅」に似てますが、彼の地のものが問題になったような乱売は一切しておられぬようで、「智恵の餅」はここの四軒でしか買えないようです。搗きたてが一番おいしいと言われ、この茶店の店先でいただくのが最高。召し上がれば「文珠の智恵」を授かるとか。

しかしじゃ!私めは確かにすでに何百個かはいただいたのでありまするが、いやいやもっと多かったかも知れなせぬ、が、今もってその霊験がないではありませぬか、頭がぜんぜん良くなっていないではありませぬか。あと何千個食えば、人並みになれるのでありしょうか。それともいかに文珠さまとてアホに付ける薬はおもちでないのでござろうか(涙)

そんなことは私めだけと思いますので、ぜひお土産などにお薦めします。(賞味期限は短いので注意して下さい)

かつては名物は知恵の餅以外にもあったようで、「丹哥府志」は、

| 【文珠茶屋】 文珠堂山門の前西の方に茶屋軒を並ぶ是を文珠の茶店といふ。名物三品、一は思案酒、一は才覚でんがく、一は智恵の餅なり。 |

知恵の餅を買うと中に次のような栞が入っている。

| 天の橋立文珠名物 知恵の餅の由来 知恵の餅は古刹切戸文珠堂の名物にして、嘉暦の頃堂前に一老婆あり、餅を売る、深く菩薩を崇敬せしが、常に餅を児童に与えて、その喜戯するを嬉べり。一童子最も老婆に親しむもの天性怜悧にして応対よく長者を凌ぐあり、偶々京都大徳寺大燈国師来り見て聡明に驚く。老婆曰く『是れ智恵仏文珠尊の霊夢により製したる餅を喫せしが爲なり』と。 爾来この餅を『知恵の餅』と称し、今尚観光の旅人これを購うて家土産とするを常とす。 |

←坂根正喜氏の空撮。

←坂根正喜氏の空撮。文珠の裏山である。140mほどの山頂を開いてビューランドを設け、近くの通称玄妙とともに天橋立眺望に絶好の地となっている。リフトやケーブルカーがある。ここからの天橋立の眺望は龍が天に昇る姿に見え、飛龍観と呼ばれる。

上には観覧車やジェット・コースターなどもある。

案内板に、

| 名称 飛龍観 昔文珠の地形は山鼻がきりたって海に入りこんでいて山すその路は巌石が出ていて飛石ずたいの処や、波をがぶる処もあった。そのために往来の人達はやむなく山越えをして麓の渡舟場まで降り、そこから渡し舟で文殊堂や天橋立へわたり参詣や見物をしたのである。 ここ、ビューランドは、その当時の山路の跡で台地が設けられていた。往来の人達はここまで来ると、ひとまず肩の荷をおろして、一ぷく、眼下に見える文殊堂から対岸に延びる白砂青松の天橋立を眺めつつ汗をふいたのである。そして文人墨客たちは早速筆をとり、歌や詩をつくり絵画を画いた。 天橋立の「股のぞき」のことは昔より誰れゆうとなく巷に流れたもので今日では全国的な愛称となっている。各所に設けてある「股のぞき台」の上で股をひらき頭を深くさげていると、だんだん頭に血が充血して目が廻るようになり、まさに天橋立が幻想的に紫紺の空につづくようになる。 皆様も、是非一度ごらんになって下さい。 古歌に 神の世に 神のかよいし 跡なれや 雲居につづく 天橋立 村田春海 即興詩 股間観望有公評 笑見景光殊態呈 萬松懸倒?波生 即題而飛龍観矣 文政三年 難波の旅人 ここからの眺望の、「飛龍観」の名は、この旅人の詩からつけたもので、まさにここよりの天橋立観望にふさわしい、マスコットネームとして、愛されている。 |

天橋立名物の「またのぞき」。

右利きの人は左利きに、右巻きの人は左巻きに見える。天橋立から異次元空間が見えます。誰も、大学者大先生ですらも、気が付いていないのか、「またのぞき」の秘密が書かれているものもないようなので少し書いておくと−、

↑飛龍閣から「またのぞき」で写せばこんなことに(なるはず−−なるはずなどと頼りないことを言うのは、携帯やデジカメは勝手に修正するのか、なぜか逆さまは写せない。これはソフトで作成したもの−−あるいは人間の脳味噌の中だけに結ばれる心像なのかも知れない。とにかく見る人間が逆さまにならぬとどうにもならぬようである。天に鏡を置いてそこへ写る下界の風景ということになるのか、田んぼに張られた水面に映る風景とでもいうのか)。

そんなことでたまには天地をひっくり返した見方をするのもよいと思いますが、普通に写して、そのプリントを180度回転させ逆さまにしても、カメラを逆さまにして写しても、「またのぞき」の世界は写らないようです。

だいたいどのHPもこれに気がつかず「またのぞき」世界ではない、写真ならぬ写偽が載せられているようです(橋立の風景を見慣れている地元の人のHPはさすがちゃんとしたもので、写偽がない。天橋立紹介のテレビなどでもウソの写真を放映している、気がつかないよう、真実を報道しましょう。)

これは現実には存在しない世界のようで、「またのぞき」で見る世界は正常なというのか我らの住んでいるこの世界ではなく異次元世界。上下がというのか左右がというのが、それが反転しています。

異次元はなぜか本当に美しく異様に美しく見えるから不思議。異様な時空間こそが天橋立。

↑これが正常な、見慣れた我らの住む世界の写真。やれやれという感じ。

渦巻きが逆になる。左側の男の人は右手にカメラを持ってますが、「またのぞき」では左手に持っています。中の女性は左足を先に出していますが、「またのぞき」では右足が先に出ています。右の男性は左肩にショルダーを下げていますが、「またのぞき」では右肩にさげています。

まったく同じ物でも見方が変われば右と左は入れ代わる。どちらが正しい世界ともいいかねるようなことにもなり、右や左、上や下といった重要な基本概念も単なる人間の錯覚なのかも知れない。

本当をいいますと、上のような説明は実はどうでよいことなのです。股のぞきにはもっと深い秘密が隠れていそうです。本当は「のぞく」行為ではないように思われます。

興味ある方は

以下はマイナーなものになりますが、しかしこちらの方が歴史的には由緒正しかったりするのかも−

写真の中央下、鉄道線路の左に円い塚が見える。

文珠の南側・杉末側にある、文珠街道と呼ばれるが、以前はこの辺りは海だったという。

いろいろと伝説が多い。《丹哥府志》に、

【鶏塚】(しらぬ坂の下、出図) 巡国志云。丹後守公基朝臣一国巡見の時日置の郷金剛心院において数多の宝器一覧ありける中に、和泉式部の書捨らし反古多し、よって其一紙を乞ふて泪の磯に埋め為に三重の塔を建て名付て鶏塚といふ、其書捨られし反古の歌にいふ いつしかと待ける人に一聲も 聞せる鶏のうき別かな (和泉式部) 既にして金剛心院に供養の歌合せあり、後拾遺和歌集云公基朝臣丹後の守にて侍る時国にて歌合せし侍りけるによめる 鹿の音に秋を知る哉高砂の 尾の上の松はみとりなれとも (源頼家朝臣) 其後いつの頃や年暦詳ならざれ共、風波の為に橋立の景色多く損せし事あり、是時泪ケ磯にある鶏塚も砂に埋りける。明応の頃智恩寺より其塚をほり出して之を文珠堂の傍にたつる、今の歌塚是なりといふ。忠興の懐中日記云。慶長のはじめ中院通勝卿田辺の配處より橋立にまゐられて父藤孝に告給ひけるは、元泪の磯にありし和泉式部の和歌塚今文珠堂の傍にあるは口惜き事なり、殊更歌も千載集にありと思へば早く本の地へうつし玉へ、和泉式部亡世の誉れ捨置べき事にあらずやと返し返しすすめられける、歌人の心筋なる處遂に忘れ侍らすといふ。 |

説明大変なので、次のページを見て下さい。

文政一揆の義民を顕彰する「義士義民追頌碑」が建っている。鉄道の老翁坂トンネルがあるせり出した山鼻の裾。国道から見える。

| 義士義民の碑 宮津市字文殊 宮津藩においては幾度か全藩的な百姓一揆があった。わけても文政五年(一八二二)の一揆は最も大規模なものであった。江戸時代後期にかけて、藩財政の窮乏化の一方で、藩主本庄氏は幕府要職についてその出費も嵩み、遂に来年年貢の三分一銀納分の先納め、五万の領民に一律一日三文(のち二文)の日銭をかけるに至った。そして、その徴収のために役得公認の徴収役人を任命した。 加悦谷石川村枝村奥山の新兵衛・為治郎・元蔵や、城下宮津の大工長五郎らは、同志を語らい、広く藩民を、組織し、文政五年十二月十三日蜂起、村々の大庄屋・庄屋を襲い、城下に押し寄せ、日銭とりやめその他諸要求を藩庁につきつけた。藩士・栗原理左衛門・百助父子、関川権兵衛らは百姓に同情的であったが、藩ははじめ栗原らを使って一揆鎮座に当たらせた。 鎮圧後藩は嫌疑のせんさくを厳しくし、多くの入牢者を出し、文政七年四月、為治郎は獄門、新兵衛は打首、元蔵・長五郎は永牢(牢死)、併せて関川は死罪、理右徳門・百助も牢に入れられた。百助は江戸の藩邸に訴えんと牢を出て逃走をはかったが、宮津領近江において捕吏に囲まれ自殺した。文政九年二月のことである。文政七年大方の処分は終ったが、奥山村の多数犠牲者の家では、罰金の支払い等にも困つたので、この後長く村民は金を出しあって、犠牲者の家庭に同志的援助を続けた。 宮津市教育委員会 宮津市文化財保護審議会 |

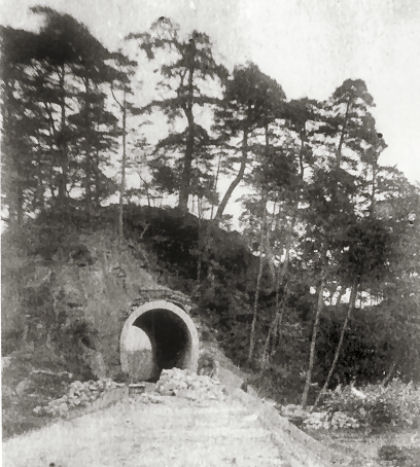

隧道工事(宮津市・大正時代) トンネルを掘り整備を進める現場。上に見えるのは龍燈の松。

(『舞鶴・宮津・丹後の100年』より キャプションも)

鉄道のトンネルと思われるが、これは義士義民碑のある老翁坂トンネルではなかろうか。あのトンネルの上に龍燈の松があったようである。古い地図などをひっくり返して見てみるが、どうもどれもエエカゲンな地図のようで位置の確定ができない。この松は今もあるのかもわからない。

義士義民追頌碑の向側の海側で、国道に沿ったところ。車からも見える。

義士義民追頌碑の向側の海側で、国道に沿ったところ。車からも見える。水路をめぐる遊歩道がここの泪ヶ磯で一度途切れている。泪ヶ磯はもっと長いものだったと思われるが今は10メートルばかり残されている。

ここもいろいろな伝説がある。本来は何であったのかもわからないほどに伝説が習合してきている。

文珠と小天橋の間の水道。運河とも呼ばれる。大きな船が内海に入るにはこの水路しかない。

海から見れば運河だし、岡から見れば渡し場である。

海から見れば運河だし、岡から見れば渡し場である。世界一美しくまた歴史ある「九世戸の渡し」、「九世の渡し」「久志の渡し」(の名残り)。

水路と呼ぶか渡場とよぶか、ここがそれである。古来有名すぎるほどに有名な所のはずだが、しかしなぜか案内も宣伝もないようである。昔はこんなに狭くなく、江戸期までは小天橋はなく、文珠門前から橋立明神鳥居までの1丁(100m)ばかりを小舟で渡していた。

ここも決して見落とせない見物の箇所。周囲の海辺はずっと遊歩道が整備されていて、人影もない、ここはなぜかすごくお得な感じにさせられるパッピーロードです。絶対にお薦めの穴場。

北近畿タンゴ鉄道の駅。年間300万人とかの橋立観光客を受け入れる大拠点。日本三景の観光地を持っていれば儲かるはずなのですが、あに図らんや、ずっとずっと赤字続きのようです、国鉄民営化の時代には廃線にするというような話もあった鉄路であります、現在は第三セクター方式で運営されている。

北近畿タンゴ鉄道の駅。年間300万人とかの橋立観光客を受け入れる大拠点。日本三景の観光地を持っていれば儲かるはずなのですが、あに図らんや、ずっとずっと赤字続きのようです、国鉄民営化の時代には廃線にするというような話もあった鉄路であります、現在は第三セクター方式で運営されている。プロがやって駄目なものを、アマばかりがよってたかって、新たな大投資もせずにいて儲かるはずはないわけですが、観光客ばかりでなく周辺住民には欠かせないインフラでもあり、儲かる儲からぬだけの話として公共福祉の向上を無視して簡単にめくってしまうわけにもまいらぬもの。マイカーやバスもよろしい、しかし道路は絶対に大赤字で公害発生元、それをめくってしまうことができないのと同様。私もたぶん少しは株主のはず、たまには乗ろうと考えてはいるのですが、一年に一度くらいだろうか。

おほえ山いく野のみちのとほければ

まだふみもみず天の橋立

ちょうど千年昔の小式部内侍の時代は、京の都から天橋立まではエッチラコッチラと何日かかったものなのだろう、しかし今は京都駅から2時間で着きます。

超便利な世の中になったもの。天橋立駅から天橋立は歩いて5分くらい。道路はごった返しても鉄路はスイスイ。ぜひどうかご利用を。

天橋立駅の隣に作られている。ここでは唯一の外湯。入り口に「足湯」があるが、それはタダ。智恵と健康が授かるという。

大人600円。

天橋立駅の裏側の山裾にある。

天橋立駅の裏側の山裾にある。《宮津市史》

| もと智恩寺の鎮守社で三宝荒神と称していたが、明治の神仏分離で智恩寺を離れ、社名も改めた |

《与謝郡誌》

| 吉野神社 吉津村字文殊小字宮ノ谷。もと三寳荒神を祀りしも維新の政変神佛剖判により荒神の称を廃せられたるまゝ今に祭神不詳となす。神祇志料には吾野神社今須津村和我野にあり本村より文殊村に出る道を和野塙といふは吾野の訛なりとあり亦参考となすぺし。明治六年二月村称に列せられ吉野神社と號す、氏子五十九戸、祭同前、境内に稻荷小祠あり境外には宮津境の蛭子尾に恵美須神社あり。 |

天橋立駅の裏山になる。登山道がある。案内板に、

天橋立駅の裏山になる。登山道がある。案内板に、| 桜山の由来 前方に峙つ山が桜山である。この山について、次の物語が伝えられている。 細川幽斎(名は藤孝・一五三四から一六一〇)は桃山時代の武将であり、近世歌学の祖と言われた。 天正八年(一五八〇)織田信長よの丹後を与えられ宮津城を築き、この桜山には大和国吉野から吉野さくらを求め、植えたのに始まる。 天下の名勝天橋立を望み、当時は東の玄妙山と西の桜山から望む天橋立近辺の風光は誠に佳景である。以来、文珠区民は幽斎の遺徳を偲ぶとともにこの山を『桜山』と愛称してきた。 そのかみに契りそめつる神代まで かけてぞ思ふ天の橋立 (幽斎) 衆妙集より 平成十二年五月吉日 文珠自治会 |

| 能野 名所なり寓葉にいへるよし斡也細川幽斎大和の吉野より桜をもとめて植られしと也俗桜山といふ。今は桜も朽ちぬれど残れる木少々ありて春を忘れず。 |

国道ぶちに建っている。昔はここは海の中だったという。カメラの水平がどうしても狂う。何か少しずれているようなビミョーなバランスで、千年もこうして立ち続けているのだろうか、大風が吹くと倒れるのでは、と心配になる。案内板には、

国道ぶちに建っている。昔はここは海の中だったという。カメラの水平がどうしても狂う。何か少しずれているようなビミョーなバランスで、千年もこうして立ち続けているのだろうか、大風が吹くと倒れるのでは、と心配になる。案内板には、| 市指定文化財(建造物) 石造三角五輪塔(鎌倉時代) 宮津市字文珠 智恩寺 享保十一年版(一七二六)「丹後与謝海図誌」に「無字塔」として掲出し、 俗に三角五輪といふ、由来しれす。この塔より南の方二町余殺生禁断なり。昔寛印供奉の禁たる余風残れり。殊勝なることなり。勅裁にて禁たる事は大谷寺の奏状に見へたり と解説している。当時この付近が殺生禁断の慣習があったらしく、それと結びつけた解釈である。建武二年(一三三五)の大谷寺奏状には、かつて延朗上人が寺辺海上の殺生の停止の勅裁を得たことを記し、大乗寺中興と伝える寛平供奉のことは「元享釈書」に載せている。延朗は十二世紀、寛印は十一世紀のことである。 現在塔が立つこの位置が、もとは海中であったことは先の「海図誌」をみても明らかである。塔の特徴としては、その名の如く無字であることと、火輪が平面立面共に三角形であることがあげられる。地輪は上端を中心に向かって少々盛り上げて水輪を置き、水輪は球形の背が高く裾ですぼまっており、このような形態から造塔の年代は鎌倉末期に近いと考えられている。とすれば、寛平や延朗に直接結びつける根拠がなくなるが、いまは伝承を伝承として記すほか資料がない。 宮津市教育委員会 |

文珠の主な歴史記録

《丹哥府志》| 【文見坂】(犬の堂より二疔余) 増補府志云。和泉式部丹後に下られけるはじめ、一日橋立の辺に遊び玉ふ、たまたま都より来れる人と此處に逢ひまゐらせて小式部の便を聞く、其消息の中に此頃和歌の御会に中納言定頼丹後の便はと問われければよめるとて、大江山幾野の道の遠けれはまた文もみす天のはし立、斯ありしより世の人此坂を文見坂といふ。 【姪子社】(文見坂) 【志らぬい坂】(文見坂の次) 慶長日記云。慶長四年六月廿日文珠堂和歌興行の帰に光広卿玄旨法印に今通りし坂は老翁坂なり、又前に見ゆる坂は文見坂のよし、此坂はいかゞとなへ侍るやと尋玉ひければ、此奴はいかゞ申すやしらぬ坂なりと答へらる。歌師傍にありてこれぞ誠に君問はゞしられ坂なりと戯れて皆笑にたへざりし。前の日光広卿君問は我は知らしと答へまし言の葉もなき天の橋立、其歌の言葉を用ゆるなり。 【飛石】 文見坂の下より渚にそふて鷄塚に至る凡二町斗、其間石より石へ飛て渉るなり、よって飛石といふ。 【赤巌】(飛石の間) 赤岩といふは岩の色赤さを以て赤岩といふ、別に所以あるにあらず、但其色の濃淡時々刻々変化をなす、蓋龍神のなす所と語り傳て土人種々の願をなせり、極て験ありといふ。 【和泉式部産湯の瀧】(飛石より西へ入る) 和泉式部山中の草庵より兼房卿の許へまゐらせける途中、婦人の産に臨むを見る、よって和泉式部扶て之を産しめ共産む所の児を此瀧の流に洗ふ。其頃観世昔菩薩の出現して産婦を扶け玉ふといひしが三とせ斗過て後実は和泉式部にてぞありけると聞ゆ、是以此瀧を和泉式部産湯の瀧といふ。(土人の説) 【一盃水】(路傍) 同じ時和泉式部此水を掬して其産婦に飲しむ、是以子母共に全を得たり、よって名あり。(土人の説) 【難塚】(しられ坂の下、出図) 巡国志云。丹後守公基朝臣一国巡見の時日置の郷金剛心院において数多の宝器一覧ありける中に、和泉式部の書捨らし反古多し、よって其一紙を乞ふて泪の磯に埋め爲に三重の塔を建て名付て鷄塚といふ、其書捨られし反古の歌にいふ いつしかと待ける人に一聲も 聞せる鷄のうき別かな 和泉式部 既にして金剛心院に供養の歌合せあり、後拾遺和歌集云公基朝臣丹後の守にて侍る時国にて歌合せし侍りけるによめる 鹿の音に秋を知る哉高砂の 尾の上の松はみとりなれとも 源頼家朝臣 其後いつの頃や年暦詳ならざれ共、風波の爲に橋立の景色多く損せし事あり、是時泪ヶ磯にある鷄塚も砂に埋りける。明応の頃智恩寺より其塚をほり出して之を文珠堂の傍にたつる、今の歌塚是なりといふ。忠興の懐中日記云。慶長のはじめ中院通勝卿田辺の配處より橋立にまゐられて父藤孝に告給ひけるは、元泪の磯にありし和泉式部の和歌塚今文珠堂の傍にあるは口惜き事なり、殊更歌も千載集にありと恩へば早く本の地へうつし玉へ、和泉式部亡世の誉れ捨置べき事にあらずやと返し返しすゝめられける、歌人の心筋なる處遂に忘れ侍らすといふ。 【泪の磯】(鷄塚の浜) 【身投石】(泪の磯) 小松重盛の五男丹後侍従忠房に久しく仕へたる花松といふ白拍子、八嶋合戦の後忠房公はいづれの地に遁れけるや詳ならす、されば敵人の丹後に追はへ来るは必定なり、是時おめおめと公子を敵に渡さんより寧共に磯の藻屑とならんと早く之が備をなし、詳に矢野頼信に其よしを語り跡の事など頼まゐらせて帰て或夜の暁大岩の上より海に溺れて死す。実は跡を晦すなり。世の人花松の爲に泪を流さぬものなし、よって此磯を泪の磯といふ、身投石といふは花松の溺れたる處なり。後の世に丹後物狂といふ謡曲に花松といふ狂女に又花松といふ男子を作る、此事実に非事なり。 【老翁阪】(鷄塚の北) 蕪村曾て李思君の体に倣ひて老翁奴の図を写し、其上に老翁阪上老翁阪の句を題す尤妙なり。今蕪村を語れば必や老翁阪に及び老翁阪を語れば必蕪村に及ぶ、蕪村と老翁阪と相寄て以各名あり。抑いかなる訳ありて斯名高ふなりしや、尤図の工みなろ妙はにたれどもこれより図の面白きものあり、此によって観る時は不虞の誉又求全の毀など思ひ合せて世の中の事も扨あてになられものなり、今いかゞ恩ふや。 【片枝の松】(身投石の上) 片枝の松といふは松の枝一方に生じて曾て瓦に生ぜず、よって片枝の松といふ、所詔都恋しや片枝の松といふ是なり、蓋難波江の松、須磨の磯馴の松の類なり、目から天気の然らしむる奇とも妙ともたしゆべかちず。 【龍燈の松】(老翁阪の下) 老翁阪の下より北文珠堂に至る凡二三町其間天橋の如く松樹相連る。其中に一株老勝れたる松樹の梢に一図の茂りあり、其茂りたる處へ龍宮より瀧燈を點ず、是を龍燈の松といふ。拾芥抄云。龍宮より六斎日には丹後九世戸の文珠堂へ龍燈を奉るといふ。此外にも龍燈の事は諸所に見へたり今之を略す。 草根集 風しむる与謝の浦松夜見へて 波に消せぬ龍の燈火 徹書記 【蓮池】(龍燈の松の次) 今蓮池のある處より北は離れたる嶋にて其内に文珠堂ありし由、今は地続きとぞなりぬ。元潮の通せし跡なりとて大なる池あり、池の中に多く蓮を栽て今放生池となる。 舟さして誰かれ行し跡ならん 一筋分る池の濡草 … 【夕日の浦】(文珠堂の西) 砂ふみて見にこそ来つれ入方や 夕日の浦の天の橋立 平祐挙 【龍穴】 夕日の浦の入海を龍穴といふ。入海の北に小島あり、島の上に弁才天女の社を安置す。 ◎門前村(夕日の浦の次) 【杉の清水】 【対潮庵】興彦龍の半陶稿に対潮庵の記あり。今之を略す。 【澤藏軒墓】(対潮庵の後) 潰海録に沢蔵軒の傳を載て云。清和天皇十一代の苗裔阿波前司長清十二代の孫小笠原式部太夫源朝経剃髪して沢蔵軒庵主と號す。始め細川政元に属して大に戦功あり、永正四年の春朝経入道三萬の兵を率ゐ丹後に赴き一色氏と戦ひ過半丹後を平治す、是歳夏六月廿三日細川政元其臣葛西又六の爲に弑せらる、於是丹後の兵又蜂起せり、朝経入道力を尽して防戦すといへども遂に九世戸に潰ゆ、是時一族門葉八十二人討死す、朝経入道文珠堂に在て自殺の時自から其腸をつかみて堂の天井に投げ付け死す。成相寺記に廿七日と記す。近来の猛将なりといふ。 【金剛峯】(対潮庵の後山) 【梅渓】(対潮庵の西) 【能野山】 万葉集 浦はここよし野船つきめづらしや かけて思わぬ月も日もなし (読人不知) 【荒神社】(能野山の麓) 【無字塔】(荒神の社の西麓より一丁余海を隔て塔あり) 【無字塔】(荒神の社の西磯より一丁餘海を隔て塔あり) 天橋記云。無字塔俗に三角五輪といふ、いかなる謂を知らす。昔寛印供奉来迎会式を行はれしより内の海は殺生禁断の地となり今に其餘風残りて此塔より以南二町餘の所網苫を設ける事習ひなり、殊勝に覚ゆ。元より殺生禁断の地と定まりしは勅裁なるよし、事は大谷寺奏状に詳なり。或云。無字塔は殺生禁断の塔なりともいふ。海前殺生禁断の塔と合せ見るべし。 【菩薩岩】(無字塔の西)。菩薩岩は俗に見さるといふ大江越中守の彫刻する一千躰仏の一なり。 【穴憂の里】(菩薩岩の西、今輪の崎といふ) 音にきく穴憂の里やこれならん 人の心の名こそありけれ (頼円法師) |

《丹後の宮津》

| 門前町 文殊堂の山門を後もどりすると、海側には三階二階の大小旅節がたち、その反対側には名物「智恵の餅」の本家や元祖がならび、さらに土産物屋のデパートがあって、観光地「天橋立」の玄関としてはづかしぐない町並である。だがこれはきわめて最近のことで、さきにもみたとおり文殊さんの門前として発足したもので、それが現在のような盛観をそなえたのは、実に明治三十三年以後のこと、また土産物屋のデパートが建ったのは昭和になってからである。 ではその昔はどんなであったのか、もともと文殊村として智恩寺の寺百姓であった時代、明治以前はすべて現在の「天橋立駅」裏の山麓にそうてならぶ古い家々がそれで、戸数は四十戸ほどしかなかったのである。それが江戸時代のはじめは、山門前の方へ僅かに四軒の者が、特に寺の許しをえて昼間だけ茶店を出していたのが、おいおい山門前の西側に居住するようになったが、軒数はやはり四軒で、これが特権のようになって、俗に文殊門前の四軒茶屋という通り名で呼ばれるようになった。そしてこの時分、この四軒茶屋では名物「智恵の餅」をうり、それに「田楽」に「思案酒」をそえて客の注文に応ずるといった、まったく「天橋立」見物と文殊さん詣りの遊覧客を相手にするだけで、この点では現在と少しも変らないのである。 以上のように、門前町の発展はおいおい現代におよび、それに明治以来の埋立また埋立で、土地の異動がはげしく、ことに大正十三年国鉄宮津線がつき、「天橋立駅」が設けられると、町並はすっかり変って今日の有様となり、それに他からの移入者もあって、昔のおもかげはすっかりなくなった。ことに町村合併の機運におされて、旧吉津村字文殊が、昭和二十九年六月一日以来、宮津市字文殊になると、さらに旧来の門前町らしさは消えて、観光地宮津の代表的地域となり、「天橋立」観光の中心街として、将来の文殊は「天橋立」がつずくかぎり、日本有数の代表的観光街となることはいうまでもない。 九世渡 この門前町の海辺一帯を「九世渡」という。あるいは「九世の渡」ともいい、なおこの「九世」を「救世」などともいっているが、要するに文殊堂の境外から、「天橋立」への渡し場なのである。といえば、いまごろの人は、橋があるのになぜ渡しがいったんだというかも知れない。だがこの廻旋橋ができるまでは、あの見樗の鼻の手前から向うの「はしだて」へ一人五厘、それから一銭になって、ギッコンカイと渡舟で渡してもらわないと、「はしだて」の土はふめなかったのである。このことが宗教的に利用されたのが「救世渡」であり、−− 九世の戸や松の葉越しに沖見れば いつもたえせぬ天のつり舟 という花山院の歌である。いずれにしても、いまはもはやこの渡しに、昔の宗教的な関係はなく、ただかっての思い出として老人だらの話ぐさにすぎない。とはいえ、あさなゆうな、この辺のそぞろあるきはまことに快適で、ことに都会人の滞在客には忘れがたい思いでとなるにちがいない。まして月夜などの景色は、さすがに天下の名勝だけあって、人の心をちゞにくだく思いがする。 月影や 切戸の潮に乱れつゝ 五城 橋立や切戸をつなぐ月見船 宣甫 短夜や六里の松に更け足らず 蕪村 |

文珠の小字

文珠

和野 彼岸寺 袴田 宮ノ下 宮ノ谷 浜戸 弁天 水戸 古切戸 朱坪 鶏塚 田苗 六斗田 赤石 枯松谷 獅子滴茶師雫 獅子崎村茶師森下 獅子崎氏神森下 舟小屋場在ケ 庵ノ屋敷 タイト 上地 上路 スリノ浜 西尾坂 鶏塚道側スキー先 田苗通左側 蛭子尾筋東方海ノ方 サイクリ尾 小畑ケ 流シ跡 イカミ 桔雲谷 波路塩谷 ズリ浜 浜戸 屋敷地 墓ノ口 和野道下 宮ノ下車屋場 庵屋敷 小切戸 両尾坂 六斗畑 六斗 六斗畑流シ山 蛭子尾山助東側海方 流シ山 鶏塚 池ノ奥 片葉松 流シ山北側 トンコ

関連項目

資料編の索引

| あ | い | う | え | お |

| か | き | く | け | こ |

| さ | し | す | せ | そ |

| た | ち | つ | て | と |

| な | に | ぬ | ね | の |

| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| ま | み | む | め | も |

| や | ゆ | よ | ||

| ら | り | る | れ | ろ |

| わ | ||||

市町別 |

市町別 |

|---|

| 市町別 |

貝原益軒の『天橋記』(元禄2)の挿絵(『郷土と美術21』(昭和16)より)

【参考文献】

『角川日本地名大辞典』

『京都府の地名』(平凡社)

『宮津市史』各巻

『丹後資料叢書』各巻

その他たくさん

Link Free

Copyright © 2009 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com)

All Rights Reserved

「三人寄れば文珠の智恵」の文珠さんの智恩寺は久世戸または文珠堂と呼ばれ、智恵の文珠と「入学祈願」「学問成就」に参詣客はたえない。

「三人寄れば文珠の智恵」の文珠さんの智恩寺は久世戸または文珠堂と呼ばれ、智恵の文珠と「入学祈願」「学問成就」に参詣客はたえない。 文化財の多いお寺で、重文の鎌倉期の木彫文珠菩薩像、両脇侍の善財童子・優□王像など3体、至治2年銘の朝鮮製金鼓(鰐口)、明応9年建立の多宝塔、重要美術品に鎌倉期の大宝篋印塔1基。鉄造湯船1口、マリア燈籠と称する織部灯篭、近世初期の酒屋絵馬をはじめとする多くの絵馬・算額・俳額などがあり、本堂およびその近くにあって常に観覧することができる。当地方寺社のうちでは所蔵文書も多く、文明年間九世戸智恩寺幹縁疏、細川幽斎・忠興関係文書、大陸渡来の釈迦三尊図1幅、同じく地蔵菩薩像など。

文化財の多いお寺で、重文の鎌倉期の木彫文珠菩薩像、両脇侍の善財童子・優□王像など3体、至治2年銘の朝鮮製金鼓(鰐口)、明応9年建立の多宝塔、重要美術品に鎌倉期の大宝篋印塔1基。鉄造湯船1口、マリア燈籠と称する織部灯篭、近世初期の酒屋絵馬をはじめとする多くの絵馬・算額・俳額などがあり、本堂およびその近くにあって常に観覧することができる。当地方寺社のうちでは所蔵文書も多く、文明年間九世戸智恩寺幹縁疏、細川幽斎・忠興関係文書、大陸渡来の釈迦三尊図1幅、同じく地蔵菩薩像など。 ここを「九世戸の渡し」と呼ぶのだが、元々はもっと広い水面だったのだが、今はご覧の橋がある。

ここを「九世戸の渡し」と呼ぶのだが、元々はもっと広い水面だったのだが、今はご覧の橋がある。

廻旋橋の近くには大小色とりどりの観光船がたむろしている。カッコいいのやら悪いのやら。橋立は歩くと1時間ばかりかかるので、そんな時間がないとか、天橋立を海から潮風に吹かれ眺めるのはさわやかでたいへんに結構でなかろうかと、思われればご乗船を。

廻旋橋の近くには大小色とりどりの観光船がたむろしている。カッコいいのやら悪いのやら。橋立は歩くと1時間ばかりかかるので、そんな時間がないとか、天橋立を海から潮風に吹かれ眺めるのはさわやかでたいへんに結構でなかろうかと、思われればご乗船を。 智恵の文珠のすぐ近くなので「智恵の輪」と呼ばれる。この輪をくぐれば文珠の智恵を授かるといわれている。橋のない時代はここは「九世戸の渡し」と呼ばれて舟で渡ったので、その海上安全を守るための輪燈籠であった。天橋立のシンボルのようになり、あちこちにコピーが建てられているが、こににあるのが本物、オリジナル。

智恵の文珠のすぐ近くなので「智恵の輪」と呼ばれる。この輪をくぐれば文珠の智恵を授かるといわれている。橋のない時代はここは「九世戸の渡し」と呼ばれて舟で渡ったので、その海上安全を守るための輪燈籠であった。天橋立のシンボルのようになり、あちこちにコピーが建てられているが、こににあるのが本物、オリジナル。