19集・百姓一揆

丹後の伝説:19集 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 農民一揆、百姓一揆 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

神崎松原(慶応一揆)由良川の河口に延長一五○メートル(引用者注-こう書かれているのでそのままにしたが五五〇メートルの誤りか)の由良川鉄橋がかかっている。この鉄橋は大正十二年八月にできたものである。その由良の対岸に神崎松原がある。 慶応二年(一八六六)四月、宮津藩の縮緬国産仕方反対の百姓たち五百人が、河守の清国寺に集まって須津の産物出張所を打ちこわし宮津城下へ押し寄せた。この宮津藩の物産改法というのは、元来丹後縮緬は農民たちが副業として自主販売してきたのを安政三年(一八五六)に藩が一方的に産物会所を設けて販路を統制して百姓たちの縮緬を安価で買占めようとしたもので、さらに文久元年(一八六一)藩主宗秀は幕府の意向に従って他藩に先んじて「本田畠桑栽培禁止令」と「禁絹令」を布告した。百姓たちは生活のたのみであった桑田栽培や絹糸造りを統制された上にもうけを藩に独占されたものだから当然怨嗟の声があがってきた。そこで文久二年には二月と三月の二回一揆が起きているが、その取締りは益々きびしくなるばかりで、翌三年再び強訴となった。藩の過酷な弾圧で、文久二年一揆には三人、三年の一揆には五人の庄屋が斬首されたが藩の政策はいぜんとして改まらず百姓たちの怒りは高まるばかりで、ついに慶応の一揆となったものである。 事の重大に驚いた藩では一挙に事を解決しようと一揆勢に鉄砲を打ちかけたため百姓は総くずれとなり、傷いて逃げおくれた五七名の百姓が召捕られてそのうち二六名が神崎松原へ牛車で護送され、しばり上げて並ばされ次々に斬首された。そのために由良川河口の水は真赤に染って流れたといわれている。 この度の一揆は処刑された殆んどが庄屋級でなくて一般農民であることが注目される。この事件は文政百姓一揆に次ぐ大強訴で、その処刑も過去に例をみない過酷なものであるが、どうしたわけか名君宗秀の名声のかげにかくされてあまり広く知られていない。あとわずか二年で明治維新を迎えようとする時にである。 由良川河口の水は真赤(神崎)丹波、丹后、若狭の三国を見渡せる三国嶽の頂上近くいく。小浜より鯖街道を通り、登り坂を通ってきたのだ。左右の山は紅葉し黄葉に色どられて美しい。道の横を流れる清流は、昨日の雨で水量が増し、岩にあたる光景は男性的である。杉木立が並ぶ山もある。このあたりを源流として、日本海にそそぐのが由良川である。 私は友と共に車で由良川にそって河口にきた。砂で大川の河口はせまくなっている。延長一五○メートルの由良川鉄橋の上をJRの二輌の汽車が通っている。この鉄橋は大正十二年の夏できたそうだ。対岸に神崎の松原がある。紫紺の海、うちよせる白波、日本海の景色、国定公園だけあると見とれる。 慶応二年(一八六六年)四月、宮津藩の縮緬国産仕方反対の百姓たち五百人が、手にくわ、かま、竹棒などを持ち、河守の清源寺に集まって須津の産物出張所を打ちこわし、それぞれ大声をあげて宮津城下へ押し寄せた。この宮津藩の物産改法というのは、元来丹後縮緬は農民たちが副業として自主販売してきたのを、安政三年(一八五六年)に藩が一方的に産物会所を設けて販路を統制して百姓たちの縮緬を安価で買い占めようとしたもので、さらに文久元年(一八六一年)藩主宗秀は幕府の意向に従って、他藩に先んじて「本田畠桑栽培禁止令」と「禁絹令」を布告した。  百姓たちは、生活のたのみであった桑田栽培や絹糸つくりを統制された上に藩に独占されたものだから、怒りの声があがるのは当然である。そこで文久二年二月と三月に一揆がおこり、その取りしまりはきびしくなり、翌三年再び強訴となった。文久二年一揆には三人、三月の一揆には五人の庄屋が由良川沿いで斬首された。ついに慶応の一揆となった。事の重大に驚いた藩では、一揆の農民たちに鉄砲を打ちだしたので、百姓たちは総くずれになり、傷ついて逃げおくれた五十七名の百姓が捕らえられ、うち二十六名は神崎松原へ牛車で護送され、しばりあげて並べられ、次々に斬首された。そのために由良川河口の水は真赤にそまって流れた。 この度の一揆は庄屋級でなく、一般農民であった。この処刑は過去にみることのできない過酷なものであるが、歴史の上では藩のためにか、あまり広く知られていない。

石川の奥山村山田の対岸石川は文政百姓一揆の発端地として有名である。文政五年(一八二二)宮津藩は、藩主本庄宗発(むねあきら)が幕府の寺社奉行加役の重職にあって江戸に出仕し、丹後はほとんど重役に委せきりであった。そのために莫大な費用を要し、藩の財政が窮乏したために、御勝役頭取沢辺淡右衛門、元締松山源五右衛門、郡奉行飯原鎮平、郡奉行見習代官頭取古森乙蔵らが画策して、年貢として先納米、先先納米をとったあげく、万人講と称する人頭税を考えついた。そしてこの徴税のために責任を大庄屋に押しつけ、これを助けるために出役庄屋を設け、大庄屋と出役庄屋には年貢の一部を手数料として渡すことにした。これを知った江戸家老栗原理右衛門の庶子関川権兵衛が、分宮の祭礼の時に奥山村の吉田為治郎(喜右衛門)に話した。為治郎は急ぎ奥山へ帰り、姉さくの夫である吉田新兵衝(滋蔵・中部常吉村より入聟)に話した。そうしてもう一刻も猶予できないと文政五年十二月八日領内一二○ヶ村の百姓にひそかに激をとばした。 同年十二月十三日の霜の降る夜、みのかさをかぶり、手に手に鎌、なた、竹やりなどを持った加悦谷の百姓たちは続々と野田川べりの加久屋僑につめかけた。夜半に浪江要助という者が橋詰にのろしを上げると同時にかねてから手はずのあった三河内の中田、宮津の狼煙山より合図ののろしが上がり、手はじめに上山田の大庄屋小長谷安四郎、石川村大庄屋芦田庄兵衛、出役庄屋八郎兵衛宅を打ちこわした。これに呼応して与謝郡内百姓はもとより、中郡、竹野郡、加佐郡の一部の百姓が蜂起してその勢約五万人、各地の大庄屋、出役庄屋、ちりめん問屋等を打ちこわして宮津城の大手門に押し寄せた。驚いた宮津藩ではなすすべを知らず、ちょうど江戸表より帰城した家老栗原理右衛門をして百姓の要求をのませてようやく十七日になって鎮まった。ところが翌六年石川村に潜入した藩の密偵が駄菓子屋の主人から新兵衝、為治郎のことを聞きこみ、二月十五日未明村上淡右衛門ら捕手が奥山を急襲して両人を召捕った。新兵衝の妻さくはその時、汁をよそおうと見せかけてすばやく連判状を火にくべた。処刑者が意外に少いのはそのためである。そののち奥山村元蔵をはじめ石川村からも次々と三五名の百姓が召捕られて入牢し、きびしい拷問にも唯一人として口をわらず、この間奥山村の与治右衛門と、宮津町大久保稲荷大工の長五郎は牢死し、結局文政七年(一八二四)二月二二日、新兵衝と為治郎の二人のみが処刑された。また関川権兵衝は、百姓に同情して事実を知らせた罪により切腹させられている。 一揆を事実上指揮した総髪の大男といわれる宮津大久保稲荷の神主坂根筑前(清太郎)はいち早く大阪へ逃亡したといわれる。 二人の首級はある夜ひそかに石川福寿寺の住職が盗み出して奥山村に埋めたといいそのような大騒動が起きたども思えぬような静かな奥山の墓地には、 大綱院峰恵操居士 (新兵衛戒名) 寅岩了説信士 (為治郎戒名) 桃雲宗季信士 (与治右衛門戒名) と三人の墓がねむっており、吉田家には新兵衝の使用した刀架、煙草盆、見台が残され、家の上には当時の屋敷跡がある。大正十二年には福寿寺で百年忌が催された。 元来宮津藩は田辺、峰山両藩と異なり、領主が次々とかわって、それも悪政が多かったため、一揆が群をぬいて多く発生している。江戸時代に府下で五六件の一揆のうち.田辺藩二回、宮津藩十回、峰山藩では一回も起きていない。

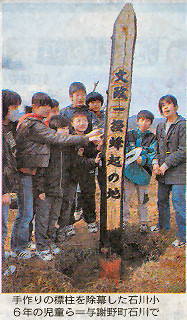

*「文政一揆」標柱立て替え*

*与謝野の石川小6年* *歴史学び「古里に誇り」*  江戸時代の文政年間に丹後で起きた最大の百姓一揆の歴史を語り継ごうと、与謝野町立石川小学校(牧野公造校長)の6年生が「文政一揆蜂起の地」の標柱を、手作りで新しく立て替えた。9日に同町石川の嘉久屋橋近くの町道沿いで設置式があり、約50人が参加して完成を祝った。 宮津市史によると、1822(文政5)年、重税を課す宮津藩に反発し、石川村の吉田新兵衛を首謀者に農民が蜂起、庄屋などを焼き打ちにして、宮津城下に押し寄せる勢いを見せた。結局、新兵衛らは捕まり、打ち首になったが、地元では一身を顧みず、犠牲になった義民と崇拝した。 昨春から6年生31人は百姓一揆を学習、関係史跡を訪ねるうちに標柱が風雨にさらされ、字が見えなくなっているのを知り、立て替えを思い立った。木材は台風で倒れた松の再利用に取り組む「天橋立名松リバース実行委員会」が提供、保護者の建築業者がカットしたものに、児童が字を書いて仕上げた。 標柱は高さ約2・5メートル、幅約30センチで、先代より50センチは高く、幅広くなった。6年生代表の柴山健次君(12)は「困っている人のために立ち上がり犠牲になった、すごく偉い人がいた古里を誇りに思います」とあいさつした。 太鼓櫓や城門や海軍の赤レンガ倉庫。こんなモノに××市などは一生懸命になって、すでに何億円も投入している。超馬鹿げた話である。決してふるさとの自慢となるようなのではない。郷土の文化財と持ち上げるまえに、頭をよく冷やしてこれらのためにいかに郷土の庶民が苦しめられ、虐げられてきたかを考えてみればどうか。こうした行政や政治の動きに荷担し、庶民から見た本当の郷土の歴史を忘れてしまうことは、やはり歴史を誤る行為である。またしても一般庶民が痛めつけられ虐げられる長い長い闇の苦しみの歴史を繰り返すことにつながろう。 隣の町だったと記憶するが、農村に残されたさる超豪邸を自治体が買い上げて、観光用にリサイクルしようと計画したところ、「何で町がそんなことをするのだ。ここは高利貸しで儲けた家だぞ。ワシらの祖先がこいつらにどれだけ苦しめられたか知らんのか。町のカネを使って復元するような建物とちがう」と反対が出たそうである。 そうだ。モチはモチ屋に。シーザーのものはシーザーに。観光は観光業者にまかせよう。もしも自治体がやるならもっともっと考えてやらないと、納税者の反発も当然出るし、そんな無計画などこかのサル真似のようなことだからまず絶対に採算がとれない。何をしても赤字はすべて自分たちで引き受ける覚悟でやってくれ。どれだけの赤字がこれらの施設から発生し累積しているか、ケタは違っても市民病院と同じではないのか。すみやかに赤字を公表し責任を明らかにしてから、やるならやるで新たな計画をすべきであろう。

徐福伝説の新井

はるかなる子の日の崎に住む海女は みるめをのみや引きやよすらむ 子の日崎とよばれた新井(にい)は丹後半島一周道路から外れた日本海に突出した僻地であるが、その風景はすばらしいの一語につきる。真青な海を目の下に見て、冠島、沓島が手の届くように浮び、はるかなる水平線には能登半島が霞んでみえる。 耕地が少い上に断涯になっているため、小さな田が無数に重なりあって「千枚田」とよばれて一種の名所になっており、人間の耕地に対する執念と過酷な労働を物語っている。いまから二千二百年前、万里の長城を築いた秦(しん)の始皇帝は家臣の徐福に命じて不老不死の薬を求めさせたが、徐福は薬を求めてこの地に着いたといい、眺望のよい岬の上には徐福を祀る新井崎神社がある。 寛文元年(一六六一)京極高国が藩主の時代に重い年貢の一部が払えなかったために、庄屋助左衛門ら村民が追放になって亡所となったが、高国が所領を没収されてからは幕府の天領となった。 文政九年(一八二六)二月三日、宮津駒之爪場屋から脱出した栗原百助は天領である養老の大島村の酒屋島崎藤五郎を頼ってかくまわれたが次第に身辺が危険となり、舟で若狭へ渡ろうとしたが、冬の風浪にさえぎられてやむなく新井村へたどり着いて小西新四郎方へかくまわれた。ところがここも藩の詮議が次第にきびしくなってきたために、新井村の漁師市助の船で若狭小浜へ渡り、陸路江戸へ向ったが足を患い、近江八幡の宿で家人に密告されて追手に追いつめられ、ついに西光寺の門前で切腹して果てた。時に三十九才であった。西光寺の住職は宮津藩の追手の非礼を怒って死骸を渡すことを拒み藩から重役が出向してようやく貰い受けている。この地方では義士百助を慕って次のような歌が残っている。 おいとしや 宮津家老の栗原様は 百姓想うて腹召さる 家老であったのは百助でなくて父の理右衛門である。理右衛門は百姓に同情した罪で十七年間座敷牢に入れられていたが、宗発がなくなって宗秀が後を継いだ時に許されて補佐役となった。八○余才になっていたという。 新井の小西家には理右衛門が座敷牢から出された天保十二年(一八四一)子息百助が世話になった新四郎にあてた丁重な礼状が残っている。 新井崎神社の上、いま青年の家のある所に昭和十一年海軍の監視所が設けられ、陸軍は山麓に口径二一センチの重砲四門をすえつけて舞鶴湾口の護りとしたか、いまはみかん畑とかわり、きじが飛び交う楽園とかわっている。 義士義民の碑鶏塚から文珠へ寄ると老翁坂(おきなざか)に文政の百姓一揆で処刑された奥山村吉田新兵衛・為治郎と文政九年(一八二六)二月三日、事の次第を江戸表の若殿宗秀に伝えようと、牢番の手引きで脱牢して、宮津藩領であった近江八幡の西光寺の門前に追手に囲まれて自刃した家老栗原理右衛門の一子百助の霊を慰める義士義民の碑が建っている。 高さ三メートに 大正十五年四月有志が建立したものであり、字は頭山満翁の筆である。かたわらに小さい百助の墓があるが、宮津の本妙寺にも理右衛門と合祀した百助の墓がある。自刃をした時は三九才であった。戒名は「通玄院殿光刃顕忠居士」である。

第2次大戦すら知らない人が多く、それも、日本軍はカッコいいですねえ、憲法を変えてまた戦争をしましよう、日本は強いですよ、などと考え違いをしているそうだから、当然にも江戸時代の百姓一揆などは知るわけもないと思われる。バチが当たらねばと願う。この資料は岩崎英精によるもの、もし知らないのならバッチリ学んでみよう。 文政百姓一揆への回顧 岩崎英精一、 はじめに いまから百六十年の昔といえば、丁度文政五年(一八二二)のこと、この丹後では宮津藩領内に大百姓一揆があり、この一揆が以来「文政の百姓一揆」として、やかましく伝えられて今日となっているが、なぜこの百姓一揆だけがやかましく伝えられて今日となっているのか、なぜこの一揆だけが多くの人々に忘れられぬ事件として、やかましく伝えられてきたのか、丹後に百姓一揆は必ずしもこの「文政百姓一揆」だけでなく、近世約二百六十年間の徳川幕府時代には、更に幾度かの強訴打ち壊しを伴ういわゆる百姓一揆が勃発しているが、なぜかこの「文政百姓一揆」だけが今日まで大きく伝えられ、多くの人々はこうした話題の会合などでは言い合したように「文政百姓一揆」が回顧され、大きく話題としてはずみ、心ある多くの人々は熱気を帯びるほどに、話し合に興じるのである。 折から季刊「郷土と美術」の主宰者・沢村秀夫さんは近く刊行予定の「郷土と美術」を「文政百姓一揆」の特集号とされる由で、私に何か適当なものを寄稿せよとのこと、そこで私は表題のような「文政百姓一揆への回顧といった一文を草した。 二、一揆勃発への前夜 では「文政百姓一揆」とは、いったいどのようなことだったのか。それに今日の吾々にどうつながるのか、この一揆が百年をすぎる頃には、吾々の先輩たちはこの一揆に一身を挺して刑場で消された犠牲者を、義士とし義民として、吾々の先祖たちの死の苦しみを救ってくれた救世者と仰ぎ、その事蹟を永久に忘れまいとして、あの文殊の老翁坂トンネルの傍、街道沿いに「義士義民追頌碑」という大顕彰碑を建てゝ、今日の吾々に遺してくれにのであるが、その「文政百姓一揆」とは- あの文政五年当時の宮津藩の中心は、なんといってもずっと江戸詰めの藩主・本庄宗發(むねあきら)であり、殆んど江戸藩邸中心であって、対幕府との関係を維持することにきゅうきゅうとし、宮津藩のすべてを傾けつくしたのであった。当時の記録「宮津旧記」にも 一、文政四辛己年(一八二一) 当殿様(宗発のこと) 江戸表において御公儀(幕府のこと)寺社奉行仰せ 蒙らせられ、上を衒い下を虐げ御勝手向六ヶ敷御借 財多分に出来致し、身元の者へ御用金仰せつけられ、 貢租(租税年貢のこと)三分一銀納の分先納仰せつ けられ、外に追先納米一万五千俵これまた銀納仰せ つけられ-以下略 と書いているが、よさにその実情を尽くしていると言ってよい。いわば当時の宮津藩としては藩運営のための財政が破綻していることは明かで、その財政上必要な財源は完全に枯渇し、この上は何か非常手段を講じる以外に策のない窮境に陥っていたのであった。 果して、ここで宮津藩として江戸藩邸藩主宗発への必要経費を補給するためには、六万藩民を対象に貢租以外の手段に訴えて強制的に徴収しうる財源を確保しなければならぬ。即ちこゝで考えだされたのが、いわゆる「万人講」の名のもとに人頭税的な「日銭」を課して、これを確実に徴収することであった。従ってこの「日銭」の対象である領内人口調査によると、「御領分丹後国四郡町在人別御改め」の結果 六万○二百十六人、この内男女七十才以上の者、七才 以下の者、常病人並に愚成者・狂顛の者、都合七千五 百七十三人御除き、残り五万二千六百四十三人 という領民が即ちこの「万人講」の対象であり「人頭税」の相手である。そこでその五万二千六百四十三人という七才以上七十才以下の領民を、どのように絞るのかをみると 一人一日銭三文宛の上納とみて、一日銭百五十七貫九 百二十九文、これを一ヶ月平均二十九日半と見つもり 四千六百五十八貢九百五十五文 この巨額の銭を領内の町から村から集める方法は、町名主や村々の庄屋の手によることゝし、これら名主・庄屋の責任において集めよと命じたが、さすがの名主・庄屋もこの責任は到底不可能と断ると同時に、いくらなんでも日銭三文とはひどすぎるとの声が高まったので、藩もその声の影響をおそれ、改めて 「一人一日二文」ということにし、その代りとしてこの日銭を集める責任を全面的に町在に押し付け、併せて次のような組織をつくらせ、その組織によってこの巨額の「万人講」日銭を集めさせること」した。すなわちその組織とは 宮津藩領丹後六万石を五組に分け、この一組に大庄屋一人だったのを二人にして一○人、出役庄屋(当番庄屋)一組五人だったのを二人増して七人とし五組で三五人、町方(宮津城下のこと)六町組(本町・魚屋・万・職人・白柏・川向)町名主六人、組頭六人・別に手組と称する者を一組二名宛、別に手組頭取三人で計二七人、合計七二名に総元締として一人千賀八郎肋を命じたので総合計七三名 このように領内の町方・村方に組織をつくらせ、「万人講」の日銭を集める仕事はすべてこの町方・村方の組織に全責任を負わせる仕組である。もっともこの組織に全責任を負わせて巨額の「日銭」を集めさせるためには、宮津藩は甘い条件をつけて、この組織全員に甘い汁を吸わせる工夫も決められている。というのはこの「日銭」百文を集めると九十二文を百文として藩へ納め、その余の八文をこの町方・村方の役人の懐(ふところ)へ入れるという仕組、いわば藩側と同罪の枠に組み入れる考えである。このような仕組は文政四年中で終り、実施は翌文政五年(一八二二)ということで、六万領民は絶望的な渕に追いたてられ、泣くにも泣けぬ苦しみの文政五年を迎えた。 さてこの文政五年は、ただに「万人講」の日銭だけでなく、この年の正月そうそうからさきにみた一万五千俵の追先納代銀の徴収も始められた。即ち毎年の年貢(税金のこと)の先取りである。年々の定額の年貢でも苦しいのに、その年貢の先取りであるから普通なら迚も納められる筈のない年貢である。しかもそれも現物でなく直ちに役に立つ現銀で納めよというのである。こうした苦しみの年に加えての「万人講」の日銭である。言うまでもなくこうした臨時の大きい仕事には多くの事務があり、仕事があって多くの係り役人が増えるのが当然であるがこうした臨時に増えた役人の給料もすべて町在に割りつけて負担させるという徹底した絞りようである。それに「万人講」の日銭の負担、これらが定額の年貢の上に、更に追先納米一万五千俵の銀納を併せると、実に定額年貢の倍額となり、とうてい納めえぬ負担である。それでも藩は納めさせようと、あの手この手を使って絞りとろうとする強圧手段、わが町わが村の名主や庄屋、それに組頭や手組たち、領民の味方であるべきこれら町役人や村役人が、いまは鬼であり人の顔をしたけだものである。 以上のような状態から、町方・村方の巷(ちまた)には、不平不満は渦まき町役人や村役人への恨みや怒りはみちみちている。こうした何時爆発するとも知れぬ領内でたゞ甘い言葉や押えつける威丈高さでは迚もやれぬ有様である。だからこそ一方家中(藩主側)にさえ町方、村方を気の毒がり、藩の責任者に対してはその非道さ無慈悲さを非難する声さえ高まっている。こうしたなかで誰かが火を付ければ忽ち仁燃えあがり、それがどのような大事となるか、六万領民のなかにはその危機は日に日にたかまり、いまやいつ爆発するやも知れぬ噴火山上の一刻にすぎない。 はたして「宮津旧記」によれば-(その他の多くの資料にも大同小異であるが) 然る処八月十一日分之宮祭りの砌、御家中関川様(栗原理右衛門の義弟と伝えられる)へ石川村奥山分為治郎と申同家御出入の者罷越し、右万人講日銭の仕組等に取集め日銭は九拾貳文壱匁の勘定にて掛屋に納め、八文は右七拾余人の役徳に相成候事、是は御勝手頭取沢辺淡右衛門、元締松山源五右衛門、郡奉行飯原鎮平、郡奉行見習代官頭取古森乙蔵等の面々と右大庄屋手組連中と謀し合せての仕業にて、栗原百助様、山崎甚右衛門様は御不同意の趣聞込罷帰り、奥山新兵衛と申者宅にて密談に及び、徒党を催し強訴目論見……中略 とあって、この秘密を知った為治郎と新兵衛の怒りがどのようであったかはおよそ想像され、だからこそこの二人の話はしぜん百姓最後の手段として「強訴目論見」となったのであり、まずその実行計画の第一は領内六万領民へどうして連絡するかであるが、この新兵衛・為治郎は文政五年末の年の瀬も押し詰った十二月八日から、「御領分中へ落し文手配いたし」、目前の十二月十三日夜四ツ時(夜十時)全領一斉に決起することを決め、その合図として石川村かくや橋詰に大火を焚き、その火の手を見て出動する計画である。こゝで注意したいことは「落し文手配」ということである。いわば全宮津領は誰かが火を付ければ、たちどころに燃え上り、全領が爆発するような有様になっている処への「落し文」であったということである。 三、一揆軍は如何に戦ったか ついにその日はきた。文政五年十二月十三日の夜、まず加悦谷石川村のかくや橋詰に燃え上った焚火を合図に加悦谷全体からわき上がるようなどよめき、骨を刺すような寒い夜空には大江山連峰の上に満月にちかい月がかかり、大地にはあちらこちらの谷あいから、村々からのときの声がと思う間もなく、あの骨の髄まで吸いつくそうとするような「万人講」の日銭に、先納米代に加えての追先納米代、そして増し役人の給料割まで絞り取られる苦しみ、こうした領民の苦しみをよそごとのように、あの「日銭」から百文に八文の割で役徳を横領する村々の庄屋・大庄屋への怒りはたちまちに爆発、石川村で山田村でまず火の手があがり、それに勢いづけられた大衆はやがて手に手に持つ得物に力をこめ、一気に岩瀧へ宮津への道をひた走る。そして十五日の夕方までには宮津藩全領から集合したのが、天下の景勝・天僑立の文殊村であった。ここで全一揆軍は隊勢を整え、いよいよ目指す御城下宮津への集結である。それは領内遠く竹野郡から、中郡から橋北から、そしてあの普甲峠を越えた加佐郡からも、総勢五万といわれ三万といわれる大一揆軍が、天地に響く喚声あげて進みはじめたのが、満月の夜も更けようとする宮津への文殊街道であった。 以上のような領内一揆の情勢については、宮津藩もすでに充分察知しているばかりでなく、領内村々の一揆勢と藩の取締り役人とは到る処で衝突敗北を繰り返しており、その一揆勢がいまや御城下目指して進撃するというのであるから、藩側としても何としても御城下への進撃を阻止せねばならぬ。それが最後の防御陣として杉ノ末犬之堂を固めよの厳命に、藩側も懸命の隊勢を固めている。その犬之堂を目指して一揆軍はまさに突入しようとしているのである。 いよいよ犬之堂へ突入した一揆軍は、まず手初めにここを固めている藩の番人小屋へ火を付けて二棟とも焼きはらい、その余勢をかって御城下へなだれこんだ―揆軍はかねて承知の藩の手先となって、領民を苦しめる有力商人らの居宅を襲い、夜明けまでに白柏、河原、魚屋、万、職人町などの合計七戸を、そして夜明けてから更に数戸を襲ってそれぞれに大きい打撃を与えたが、一方一揆軍の指導者らは城下へ騒動鎮圧に出張ってきた藩の役人との折衝をはじめたが、藩側は一刻も早く騒ぎを鎮圧すべく好計を企て、かねて領民から信頼の厚い栗原理右衛門の名を編り、領民の願いを聞き入れる約束のもとに、一揆軍側の要求を取り上げたが、その要求の内容はすなわち 一、先達御頼みの追先納米一万五千俵、万人講日銭之儀、 今日限り御免の事 二、大庄屋・出役庄屋元之人数に御減し、且つ手組連中 御廃止之事 三、澤辺淡右衛門・飯原鎮平・古森乙蔵等、右日銭取立 発頭之役人役目御免之事 四、先達召捕えられ候者御咎め無之御放免之事 五、此之度之儀、徒党之御詮議無之事 以上の五項目であった。この要求を取上げた藩側は藩重役・栗原理右衛門の名によって、栗原の代人と称する木股某らが波止場において、一揆軍の指導者へ藩の回答と称する次の五項目を渡し、その引換えに一揆軍に一刻も早く御城下を退散し、村々へ立帰って農業に精出すよう告げたのであるが、これはもとより藩側の欺瞞策であった。その藩回答の五項目とは 一、万人講日銭御免之事 二、諸御頼一万五千俵御買上米御免之事 三、当午歳為御取扱米千俵被下置候裏 四、奉公人増給御免之事 五、七人被召捕候者御免之事 以上であったが、これが一揆軍へ披露されると、大衆は一応これを信じて追々とそれぞれの村々へ引きあげはじめたのであるが、これが翌十六日の明け方のことゝ伝えられている。 それにしても、御城下を退散する大衆にすれば、この死を覚悟しての一揆に立ちあがった苦しみの村々で、その苦しみを救い助けねばならぬ庄屋や村役人たちの非情さを思うと、到底このまゝで矛を納めるなど思いもよらぬこと、なんとしてもこの恨み怒りを何とかたゝきつけねばと、それぞれの村々へ帰ると、この怒り恨みは忽ちに爆発、御城下からの途次、すなわち十六日から翌十七日と、その翌十八日の夜明けまでに、あの憎むべき大庄屋・庄屋・組頭・手組ら合計七十三人の約八割方に対し、一揆大衆によって痛撃が加えられたのであった。いま当時の記録によってみると、まず十六日の朝御城下を退散に際して綿屋利助と犬之堂の番頭の角兵衛を襲い、同じ十六日中に須津村で三人、岩滝村で二人、だから最初の十三日夜の総録、千賀八郎肋と糸井市郎兵衛を併せると四人となる。また橋北の一揆軍は十六日に日ヶ谷村の六右衛門を、更に菅野村の武助をも襲っている。一方遠く普甲峠を越えて一揆軍に参加した一隊は、まず河守町の大庄屋真下六右衛門ほか二人を襲い、加えて二俣村・外宮村・関村で各一人づつを襲った。なお御城下の外廻りでは十四日中に上宮津の今福で一人、皆原では大庄屋三宅忠左衛門を、波路村で一人、一方御城下へ突入前の十五日に獅子・矢原で一人、日置の上と浜で二人、男山で一人と、それぞれ打壊して文殊へ渡り、御城下へ突入の全軍へ加わった。越えて十七日中から十八日の夜明けまでに弓木村、四辻村・岩屋村・明石村・与謝村・後野村、加悦町で各一人、遠く竹野郡からの一揆軍はまず周枳村、溝谷村・成願寺村・徳光村・木橋村・島溝川の各村々で一人宛、網野村では二人、浅茂川一人、木津村一人といったことで、十三日最初の石川村二人と山田村一人を加えると、合計五十二件となるが、この他に二、三件の落ちがあるやも知れぬが、とにかく第一日の十三日から十八日朝までの宮津領は実に名状し難い大混乱のうちに過ぎたが、この間の宮津藩側の周章狼狽ぶりは譬えようもない。 かくて一応領内は静穏を取り戻したが、さきに藩から示した五項目の回答は、只急場を誤魔化すためのもので、すべてが欺瞞策にすぎなかったこと、後日になってもこの回答の五項目は無視されたことで明かであった。従ってこの藩の好計を見破った一揆指導者たちは、折返し一揆軍を再編制しようと企図したが、一旦解散した大衆を再度決起させることは困難で、遂に不可能に終ったが、一方藩側は一揆軍の再度襲撃するであろうと予想し、城下内外の防備を新たにしたことなど、藩自らが一揆軍を誤魔化すだけの好計であったことを物語っている。このようにして曲りなりに領内一揆騒ぎが漸く終ったとみた藩側は、次は藩側から一揆徒党を企てた町方・村方の謀反人たちへの反撃ともいうべき検挙弾圧、そして断罪への動きであり、一揆軍側にとっては悲惨きわまる最後への道である。 四、義人たちの悲惨な最後 宮津藩丹後六万石の領民たち起てるほどの者誰もが決起した一揆の文政五年(一八二二)は暮れ、明ければ翌文政六年(一八二三)である。宮津藩はこの新年一月そうそう、江戸詰家老、有本助左和門を国元丹後へ遣わし「殿様御思召」を領内へ布告して一面領民の決起一揆の騒ぎを責め、一面領民への「御仁恵」を押しつけて、「殿様ご存知なされぬ」事態と、江戸仁年中滞在する宗発の責任をかばい、領民は蔭ひなたなく毎日の仕事にはげむようにとの励ましを述べている。しかし藩でのこの一揆騒ぎの始末には厳しい態度での具体化が進められていた。それはこの新年の二月十五日以後の事実が最も雄弁に物語っており、まず第一はこの日の朝早く藩吏多数が石川村奥山の吉田新兵衛宅を襲い、一揆徒党の発頭人として捕え、更に同じ奥山の為治郎や重右衛門をも捕えたが、更に翌二月十六日には宮津蛭子町の大工長五郎・石川奥山の元蔵・元右衛門を、こえて十八日には太三郎・九平・友治郎を、また二月二十日には儀三郎・徳蔵と、それぞれ一揆の中心として活躍したと見られる義人たちを捕えて引きたてたが、また一方一揆大衆を押えるために利用した栗原理右衛門と同姓百肋の親子、そして最初にあの八月十一日の晩、出入の為治郎へ「万人講」の真相を語りきかせたと伝えられる関川権兵衛、この三人への藩の嫌疑はいよいよ深まり、ついに捕えられて入牢の破目である。 これより前、藩は一揆大衆の要求である(一)大庄屋 出役庄屋は元の人数に減し、手組連中は廃止のこと。(二)沢辺淡右衛門、飯原鎮平、古森乙蔵等、右日銭取立発頭の役人役目御免のこと、といった処分については、大庄屋、庄屋、手組連中に対しては「是迄出精相勤大儀に存候」と、ねぎらいの言葉さえあたえたほどであり、役人関係では沢辺淡右衛門に御役御免蟄居という軽い処分としたのみで、他の飯原や古森は単に御役御免のみであった。かくて町方、村方の一揆関係活躍の容疑者検挙はいよいよきびしく、全宮津領から百名ちかい領民を逮捕検挙して日夜これら逮捕者から一揆目論見の真相を白状させようと、あれこれと惨酷な拷問まで加えて責めたてるが、誰一人としてその真相を語る者なく、やむをえずこれら容疑者は追々と釈放せざるをえず、結局最初に検挙した新兵衛、為治郎ら十一名の義民らをあくまで追及する以外に手はない。けれどもこれら義民から真相をきくことはいっそうに困難であり、何一ツ極め手となる証拠もない。それに一方領内からは日夜の責め苦にすぎる義民たちを釈放されたいと「御免願」が繰り返し出されるが、藩側はこれを無視して取上げない。そしてこの文政六年も空しくすぎて、ついに断罪の文政七年(一八二四)である。 明けて一揆から二年目、その二月から三月も領民こぞってその安否に気を揉むうちに過ぎたが、やがて最後の断罪の日がきた。即ち同年四月二十二日、捕えられて一年二ヶ月を日々の拷問とたたかい、ついにひと口も事実を漏さないよゝ、あの大事件を一身にひきうけて苦しみを他に及ぼさなかった義人たちに、そして領内六万の人々が祈りつづけた「用赦」の願いも空しく、ついに次の判決がくだされると共に、その刑は実行されたのであった。(今年はその百六十年目に相当する) 獄 門 奥山分 為治郎事 喜右衛門 討 首 同 村 滋 蔵事 新 兵 衛 永 牢 同 村 峰 助裏 元 蔵 同 断 葛屋町 大 工 長 五 郎 (姪子町の旧称) 御国追放 奥山分 元右衛門 同 断 同 村 友 治 郎 同 断 石川村 儀三郎 同 断 同 村 九 平 同 断 同 村 徳 藏 同 断 同 村 太三郎 牢中病死 與治右衛門 なお、家士関川権兵衛は切腹、領民の信頼厚い栗原理右衛門と同姓百肋はいぜん牢舎、そのうち百肋は此の度の一揆騒動は若殿図書頭様(後の藩主宗秀)は委細御存知ない模様というので、なんとか若殿様のお耳に入れようと切念苦心、ついに文政九年二月三日脱牢して宮津城を脱出、さまざまの苦労をかさねて宮津藩飛領地江洲(滋賀県)守山へ、こゝで足を休めて江戸へ「若殿図書頭様へ直接強訴の始末を言上」しようとの企てであったが、早くも宮津よりの追手に追われ、この二月十六日八幡町の西光寺境内において捕手重囲のうちに無念自刃し果てたのであった。(同西光寺ではその後百肋を手厚く葬り今も百助稲荷として祭られている。)なおその父栗原理右衛門は天保十一年(一八四○)藩主宗発病死するまで出牢ゆるされず、翌天保十二年図書頭宗秀帰国して始めてゆるされ、晩年は藩主宗秀後見として重用優遇された。 また石川村奥山の為治郎、新兵衛の両義人は処刑後ひそかに奥山の家墓に葬られたが、新兵衛は高峯恵操信士、為治郎は寅岩了説信士の戒名がつけられた。なお右近江八幡の西光寺で自刃した栗原百肋には通玄院殿光刃顕忠居士との法名であった。享年実に三十九才。 更に刑死に臨んだ義人新兵衛は左の辞世を遺したが、いかにも正義一徹の義人として、その心情を吐露したものとして強い感銘を覚える。 新兵衛辞世 桜咲く桜の山の桜花 散る桜あれば咲く桜あり 五、その後の宮津藩の苦悶 以上の始末によって、この一揆騒動はひとまず収められたが、それは藩の文政六年以後における一面強硬・一面妥協の両面策を操作することによって、得られた結果であった。即ち強硬策ではすでに見てきたように、一揆関係者と目される義士、義民たちを中心に領民へのきびしい弾圧策を強行して、その義士・義民たちを悲惨な最後に追い込んだが、一面一般領民に対しては藩政において打って変った妥協的態度をもって、例えばあの正月そうそう江戸誌家老有本助左衛門を帰藩させて慰撫的訓令を町在へ廻し、或は領内の希望を聞きいれて多少の改革を行うなど、つとめて民心を迎える態度である。殊に一番の問題である藩財政策についても、いかにも領民の負担を軽減するかに見せかけるなど、これならばと大衆を油断させるに効果的であった。 けれどもこうした妥協的藩政が永続ざするはずはなくあの義士義民たちを断罪処分した文政七年以後は、またまた領民の負担は増える一方で、村方町方の困難は忽ち表面化し、加えてこの七年から八年にかけては農業は不作つづきのため米価はあがり、領民の生活困難は甚しい。例えば上宮津の小田村だけを例にみても、この文政八年だけで十年十五年という長期身売り奉公に出た少年少女が二一人もあり、その僅かな身売り代金も直ちに右から左へと年貢不納分の穴埋めに取られるという有様である。殊に藩主宗発がおのれの立身出世のためにする濫費は少しも改められず、文政十年には大阪城代に進み、大阪城へ入城してからは宮津藩の負担は一段と増し、町在の苦しみは並々でない。 以上のようにして、領内の負担はいつの間にか一揆当時を思わせる重荷となったが、ひとたびあの厳しい弾圧と刑罰を知っては、いまさら表面に立つ勇気も出せないのが実情である。そして天保元年には宗発京都所司代に、更に天保六年にはついに老中職に昇進して幕府閣僚に列するといった有様。加えて翌天保七年八年は世に有名な恐ろしい天保大飢饉、宮津藩内だけでも多くの餓死者を見ており、遠く大阪では大塩平八郎の乱起り、当時の幕府政治に大きな動揺を与えている。のみならず、ますます財政の枯渇に困りはてた宮津藩は、窮余の一策として前の「万人講」ならぬ「三百人講」という頓母子を企てたが、これはあの「万人講」という全領民対象の「日銭」収奪策はあまりに露骨で、ついに全領民的一揆徒党騒動を見たことに恐れたものか、あれから約十年後の天保四年春(一八三三)には、新たにより一層効果的な収奪手段として考えたのが、この頼母子形式の「三百人講」であった。従って頼母子形式であるから毎月一定の掛金と称する金を出さねばならぬが、これは万人講と異り町在の有力者ばかりを相手に絞り取る方法であるから、町在とも前のように領民一人一人から集めるのではなく、町在有力者個々の出金を求めるのである。それにしても結局町在の有力者にしても前の「日銭」とは比較にならぬ大金である。そこでその有力者たちの考えたことは、その頼母子掛金は個々の懐(ふところ)からでなく、その町在の責任としてそれぞれの高割と平等割ということにしたのであるが、としてもその莫大な負担にはどの町在とも堪え難い苦痛であり、結局は町在とも町方、村方それぞれ全体の堪え難い負担であった。この宮津藩の新しい収奪手段は、全く徹底した誤魔化しの好策で、最後は藩もその始末に詰ったまゝで明治革命を迎えるのである。 以上にみた「三百人講」は、当面「万人講・日銭」の収奪が思うようにならぬ結果、なんとしても藩財政の窮迫を緩和する一策として企てられたもので、他にも宮津領内最大の産業である「ちりめん機業」からの悪辣きわまるあれこれの搾取策、これには宮津城下では、木綿屋大津屋、綿屋などが、また岩滝でも山家屋なとが藩の手先となって領内を苦しめた。更に沿岸漁業にも目をつけ特に「伊根浦鰤漁業」など、直接には運上に重税に、また間接には宮津魚市場を通じて二重三重の搾取策、それは至れり尽くせりの収奪手段が企てられた。 このようにして吸い上げられた財力は、京都所司代に任じられた宗発が一段と高い役職として願った老中に昇格することで限りない浪費がつゞくが、これは一方で当時あの天保大飢饉の真最中であり、宮津城下に多くの餓死者が出るほどの悲惨窮迫の時代、それに宗発の猟官慾はいよいよさかんで、ついには大御所前将軍家斉附の老中となって権勢を振うにいたったが、これ偏に国元宮津藩で領民を絞りに絞ったその血と膏の結晶といえた。 でも驕る者久しからず、藩主宗発は天保十一年九月、江戸藩邸で病死、こゝに宮津藩は内外とも一変の機会をえて、領民もようやく安心、それというのも新領主図書頭宗秀は先代とうって代り、相続前から大きく期待されて「宮津事跡記」の記者も 天保十二年殿様御儀伯耆守様と御改名、御慈悲深き御殿様にて、御家中町在共諸科人御赦免其上殊之外御倹約能殿様にて 暫御用金等御免--中略 などと書くほどで、かの粟原理右衛門も早速牢をゆるされるばかりか、無二の忠臣として重用優遇されるなど、こゝに藩政はまったく一新をみたが、これ宗秀江戸にあっても領内の一揆徒党の勃発した事情なども充分知るところであり、宗発の暴政に深く反省するところがあったからにちがいなく、領内一般に今更にいまは亡き義士義民たちの恩恵と偉大さを追慕してやまないのであった。 かくて折から日本内外の情勢は日一日と急激に変り、やがて幕末変革の時代を迎えるが、宗秀の善政も及ばずこれより僅かに二十余年後には、過去二百六十年に亘る幕藩体制も崩壊せざるをえぬ変革を迫られ、いよいよ明治維新は否応なく宮津藩をも解体し、新時代へと移ってゆくのである。 六、義士・義民への感謝と追慕 その一 -石川で、富津で、八幡で- 以上にみてきた「文政百姓一揆」から百年後のこと、それまでにすでに機会ある毎に、心ある人々は文政の義民たちの事情について回顧し、いまさらの如くにその犠牲の偉大さ尊さを讃美してやまないのであったが、折からこゝに一百年という記念すべき機会に想いを新たに、その一揆勃発の震源地ともいうべき与謝郡石川村の有志たちの間には、誰いうとなくこの義挙発頭の新兵衛・為治郎を中心に立ち上った多くの義民らへの追悼法会を営んではとの話が交され、やがて全村民の志として村内有力者が発起人として実現が企てられた。すなわち大正十二年十月二日(一九二三)のこと、時の石川村長、金谷房雄、亀山白須重右衛門、奥山金谷文蔵、堂谷伊達義雄の諸氏が発起人として、新兵衛・為治郎両家の菩提寺である村内福寿寺へ京都相国寺山崎大耕老師を請じ、「義民新兵衛・為治郎等一百年忌追悼法曾」が盛大に営まれたが、この日菩提寺住職樋口文勝師は右新兵衛・為治郎両義民に対し、当初の法名新兵衛の高峰恵操信士・為治郎の寅岩了説信士を新たに居士号院号を追贈 大網院高峯恵操居士 新兵衛事 寅岩了説居士 為治郎事 と改めて回向されたのであった。当日この法会に出席したのは両義民の遺族は勿論のこと、その他の義民たちの遺族はじめ、郡長・警察署長・旧宮津藩領内の町村長その他村民多数が参列し、いまさらに義民の犠牲を偲び、その遺徳を感謝したのであった。 更にその二年後のこと、大正十四年二月十六日(一九二五)はさきにみた近江八幡の西光寺で無念自刃し果てた栗原百肋の一百年忌に相当するので、その栗原家の菩提寺である宮津金屋谷の日蓮宗本妙寺住職鈴木眞静師は、栗原百助百年忌追善法要を同寺本堂で行われたが、当日は東京在住の栗原家遺族も遠路を来寺、その他宮津銀行頭取黒田宇兵衛氏、宮津警察署長田滝氏、石川村奥山の吉田新兵衛、為治郎両家の遺族はじめ、本妙寺檀家など多数の参列者があったこと、当時の地方新聞紙上に詳細報じられている。 次いで同年六月十六日には、滋賀県八幡町外宇津呂村(現近江八幡市)西光寺では、住職柴田玄鳳師の発起で丹後文政百姓一揆の有力関係者栗原百助百回忌法要が営まれた由、前記本妙寺住職鈴木真静師へ連絡があり、柴田玄鳳師はその後も老齢をもいとわず、両三回親しく宮津を訪れて本妙寺の栗原家墓地に額ずき、或は文殊街道の文政百姓一揆に犠牲となった「義士義民追頌碑」に回向を捧げるなど、なおその時の老師が直接岩崎に語られたところによると、同西光寺では文政の昔同寺境内において無念の自刃を遂げた栗原百助霊を今も「百助稲荷」として丁重に祭祀しあるとのこと。感慨ふかく拝聴したことであった。 七、義士・義民への感謝と追慕 その二 -「義士義民追頌碑」建つ- 以上、「文政百姓一揆」犠牲者義民新兵衛・為治郎はじめ、多くの犠牲義民を出した石川村での百回忌法要が盛大に営まれたことにつぎ、同じく犠牲者義士栗原百助家の菩提寺である宮津金屋谷の日蓮宗本妙寺においても、住職鈴木真静師の熱誠なる発起により、同年三月十日(旧暦二月十六日に相当し、栗原百助自刃の命日)同寺本堂にて厳粛盛大に「文政百姓一揆犠牲義士義民百回忌追悼法要」が営まれたことなど、いずれも地方の心ある人々への大きい刺戟となったことは当然であった。従ってこの結果、地方有志者の間に大きい声として提起されたことは、この際義民新兵衛・為治郎はじめ、この一揆強訴騒動に当初から領民の同情者として深く関係した関川権兵術のように死罪切腹となった犠牲者に加え、同じく脱牢脱藩の禁を犯して近江八幡に自刃し果てた栗原百肋も共に、これら義人追碩の顕彰碑を建てゝ、永く郷土人の犠牲者遺徳への感謝追頌の資としてはとの案であった。この声ひとたび伝わるや、宮津町(当時)はじめ与謝郡を中心として、急速に実現への波はひろがり、同大正十四年十一月(一九二五)には次に見るような廣範多彩な有志によって発起人の呼びかけが行われたのであった。 この呼びかけには、その前提として「義人追頌碑建設の趣意」なる長文の趣意書が付くが、紙面の都合もあり、すべては以上述べてきた経過に尽きれているので略するが、その趣意書の最後の結びに 前略-然るに去るもの日に疎く、爾来百年記憶おのづから遠ざかりて将に忘却せられんとす。豈恩人に対する本義ならんや、即ち同志あいに謀り茲に義人追頌の 碑を建て永く遺徳を仰がんとす、天下の志士翼くば賛嚢せられんことを。敬白 大正十四年十一月二十五日 とあり、この大正末期になお多くの率先賛助の有志者をえたことは、現代の吾々にも大きい刺戟であり教訓ではなかろうか。さてその呼びかけ発起人は次の通り 義人追頌碑建設発起人 糸井品蔵・橋本信治郎・細井直義・兵頭玄武・岡田啓治郎・大槻藤太郎・川崎安之肋・金谷房蔵・津原武・永浜宇平・長崎両右衛門・内山廣三・長田桃蔵・上山彌之助・矢野藤右衛門・山添喜代治・山崎義丈・藤田市之助・神鞭常孝・小牧仙四郎・坂根直右衛門・宮崎佐平治・白須重右衛門・江原清八・樋口文勝・鈴木真静・大原真千百 以上の二十七名氏であるが、今日となっては残念ながら全部鬼籍の人であり、当時の声を聞くすべもない。けれどもこの顔ぶれを見て感ずることは、宮津、与謝郡のみでなく、東京在住の有志に京阪在住の有志にまで及んでおり、従ってその呼びかけに応じられた多くの有志が醵出された浄財は巨額にのぼり、かねて計画設計の「義士義民追頌碑」は、文政の昔いよいよ宮津城下へ突入の直前、領内各方面からの一揆軍集結の記念すべき地点、即ち文殊村(現宮津市文殊)老翁坂の浜側、国道一七八号線に沿う一郭を卜し、巾一メートル余、高さ三メートル余の巨大な花崗岩を加工彫刻した碑が建てられた。実に感慨無量、はるかに百余年の往時を回顧し、一身を挺して六万領民の死に瀕する窮境を救い 暴君宗発の悪政を押さえ、自らは城下宮津犬の堂の刑場に極刑で消された生涯は、今日の吾々といえどもなお痛憤痛惜に耐えない。 八、丹後義士義民百三十年祭を迎えて その一 百回忌追善行事以後のこと 以上にみた「文政百姓一揆」の多くの犠牲者となった義民たちの「百回忌追悼法要」が与謝郡石川村の福寿寺で、また宮津町(当時)の本妙寺で、さらには近江八幡町(当時)の西光寺で、それぞれ盛大厳粛に菅まれ、加えて宮津文殊には多くの有志によって「義士義民追頌碑」が建てられたころの大正十二年(一九二三)から大正十四年ごろといえば、当時日本の世相は未曽有の異状時代であった。まずこの大正十二年九月には突如として関東大震災という大事件があって、国を挙げて上を下への大騒ぎ、それから二年後の大正十四年五月(一九二五)には隣りの但馬円山川下流域に大地震が襲い、さらに二年後の昭和二年三月(一九二七)は思いも初めね丹後半島にも大震災、このように何時なにが突発するかも知れぬ不安時代である。しかも当時、日本の大資本企業と軍部と政治は天皇制を看板に中国大陸への侵略を企てゝおり(同年六月の東方会議)、やがてそれはまず昭和六年九月(一九三一)の中国東北(旧満州)へ日本侵略軍の襲撃という所謂「満州事変」である。そしてこの侵略は逐に十五年戦争へと続く最初で、これが昭和二十年(一九四五)八月、あのピカドンといわれた原子爆弾二個がアメリカ軍によって広島と長崎へ投下され、大量の非戦斗員の死傷者に驚いてやっと手を揚げて敗戦という時代の日本、それは日本全体が監獄のようであり、日本人全体が自由のない囚人にひとしいという時代であった。 そして日本は戦勝連合国軍に占領されること六年、多くの国民が全面構和の願いも空しく、昭和二十六年九月(一九五一)にはアメリカとの単独構和という表面の裏では日米安全保障条約と日米行政協定が押しつけられ、その結果は構和独立とは名ばかりで、アメリカ一国に占領されたも同然の日本となったのが、昭和二十七年四月二十八日(一九五二)からのことである。 こうした悲しみと憤りのうちに迎えたこの昭和二十七年夏のこと、私たちはふと自らの足もとに目を向けて気づいたことは、こゝ長年にわたって気も転倒せんばかりの激動に揉よれてきたせいか、大事なことを忘れていたような思いがするのである。勿論それは一ツや二ツではないが、私は当時敗戦後の荒廃した市内文化財を何とか一日も早く元の姿に回復してもらいたいものと、毎日のように文殊や天僑立、府中、日置、成相寺などへ往復しているうち、当然のように目につくのが文殊の「義士義民追頌碑」である。そこで私は不思議とも思えることを発見したのであるが、それはこの碑が建てゝあるあの一郭が迚も清々しく掃除され、雑草も寄麗に苅り取られていたことである。この敗戦後の人々の心のすさみ荒ている時に、誰がまたこの様な心あたゝまる手間惜しぬ奉仕をし、私は文殊在住の親しい知人に訊ねたのであったが、その知人はこゝ二三年来、石川の青年諸君と吉田さんという人らがきて掃除して貰うので……とのこと、それはいつも四月末のことでとも知らされた。私はこゝでハツと虚をつかれた思いで、忘れるともなく忘れていた「文政百姓一揆」の犠牲者義民吉田新兵衛・吉田為治郎両人の事蹟に思いあたったのであった。 そこで私は早速手元の資料で、あの文政の昔の百姓一揆から今年(昭和二十七年、一九五二)は丁度百三十年目であることを知ったのである。ではと私は日頃心通うたれかれとなくこの事実を話し伝えたが、親しい澤村秀夫さんや、本妙寺の鈴木眞静上人らはすでに承知しておられ、なんとか記念行事を考えようではないかというのが、それら多く人々の意見であった。それにしてもまず第一に石川奥山の吉田新兵衛さんを訪れ、私たちの思いを伝え、遺族としての当主新兵衛さんのご意見も聞かればと、初夏の六月五日のこと、私一人で訪れるよりとまず津村さんと駅前の前田保三郎さんを誘い、石川奥山の吉田新兵衛さんを訪れたのであった。この日初夏新緑の奥山界わいは清々しく、あの奥山一番奥の吉田さんのお宅はすぐ分った。新兵衛さんに早速来意を告げ、早急に準備をすゝめ、今年中になんとか盛大な記念行事をしいう私らの申出には、新兵衛さんも異存はなく、精々の協力を約されたのは有難かった。それにしても現に私らがおじゃましているこのお宅が、あの百余年前の文政一揆発頭の義民新兵衛が住まっていた当時その儘の家であると教えられ、その上新兵衛その人が日頃書見に際して使用した見台とか、煙草盆、さらにはあの文政六年二月十五日早朝、多くの藩吏に踏み込まれて、まさに逮捕されようとするときの新兵衛夫妻の剛胆、機敏、細心、以心伝心の動作で対処した囲炉裏が、当時そのまゝで私らの目の前に見られた時の私の感慨はなんとも名状し難い感激であった。それから何彼と義民新兵衛ならびに義民為治郎に拘わる話を同行三人一緒に拝聴、やがて時も経ったので両義民の墓所にぬかずくべく吉田家を辞し、すぐ近くの墓所に歩をはこんだが、こゝはほんの僅か登ればよい丘上台地で、地域の共同墓地である。探すほどもなく両吉田家の墓域を発見、そしてすぐ目に着いたのが義民吉田新兵衛の墓碑、「高峰恵操居士」と吉田為治郎の墓碑「浜岩了説信士」である。この丘上台地は低いがこゝに立てば奥山部落は勿論のこと、ずっと下の石川田圃まで見渡せそうで見晴らしの好い丘である。 やがて私らは宮津へ帰ったが、さあそれからが大変であった。私岩崎個人としてはなにはさておき、いま一度「文政百姓一揆」とはどのような事件であったのか、一応のことは篤と承知しておかればと、曽てまとめた資料をあれこれと目を通し、後にさゝやかなパンフレット「旧宮津藩・文政百姓一揆の話」にまとめたのであるが、そのサブタイトルに「丹後義士義民百三十年祭を迎えて」としたのは、この年末までにその百三十年祭を盛大に実行したい願いがあったからである。ところで私岩崎にはこの昭和二十七年という年には、なお緊急な仕事があって、その一つは「宮津町営住宅借家人組合」の結成と基礎固め、その二は急がれる「京都府漁業の歴史」の仕上げであり、その三は敗戦後の沈滞した「天橋立観光」再興への協力である。こうした雑事を抱えての傍での何はさておき「丹後義士義民百三十年祭」を実現しなければという焦りにも似た毎日である。日時の経つのは速いもの、いつか夏も終って秋への日足は容赦なく進む。夏間にあの人この人と、多くの方々に協力をお願いしてまず第一に「発起人代表」として次の十名氏にご承諾を受け、その方々で色々と話しを煮詰めていた、といたのが次のような内答であったが、その「発起人代表」とは‐ (敬称略す) 樋口文勝・鈴木真静・小室洗心・浜田京子・岡本繁蔵・吉岡時蔵・矢野藤右衛門・志田友治・比賀掃部・沢村秀夫・岩崎英精 の十名氏、この発起人によってあらかじめ計画された素案は- 丹後文政一揆百三十年義士義民祭 計画案 一、追善法要 十一月下旬本妙寺において 一、両丹地方百姓一揆関係資料遺品展 一、百姓一揆に関する講演 一、演劇・映画・短歌俳句展その他 一、記念出版 なお来年二月及四月義士義民命日にその菩提寺において法要、四月には石川村にて義民祭の計画こうした準備を経て「義士義民祭準備打合せ会」を本妙寺で開くことを決定し、この打合せ会を十月二十九日の予定として「丹後文政一揆百三十年・義士義民祭準備について」の案内状を発送して有志の出席を求めたところ、当日本妙寺へ集っていたゞいた有志約三十名はいずれも熱心にこの催しについて討論研究された結果、右の計画素案のうち、差し当り実行し得る行事を次の通り決定したが、同時に当日出席された有志中、左の諸氏を賛助員代表に選んで今後への一層の協力をお願いした。 賛助員代表 石間金造・今井清子・池田藤之助・花谷光治・羽渕吉之助・西山良雄・戸田 晋・河島正男・足立美枝・坂根一治・三津屋須善・三宅義治 一、追善法要 十一月十六日 本妙寺において 一、両丹地方百姓一揆関係資料遺品展 十一月十七日・ 十八日・十九日 本妙寺において 一、記念講演会 十一月十八日 宮津町公民館 以上の決定に基いて後はいよいよ実行である。でも万全を期するに如ずと第二回準備会を十一月六日に開き、計画実行に当っての事務局の設置と事務の分担を決め、直ちに行事実行への準備活動開始である。この運動を開始するに当っては思わぬ阻害もあり、意外の抵抗が波紋をひろげたのも事実であったが、いまはもはや躊躇すべきにあらずと各自分担の行動を敢行、ここで感謝にたえなかったことは事務局設置について宮津商工会(宮津商工会議所の前身)が事務局開設を快諾されたこと、「丹後文政百姓一揆百三十年祭」の大立看板をこゞに立てえたことは、大きい宣伝となったこと勿論であった。そこでこの事務局には 事務長 坂根一治 会 計 羽測吉之助 事 務 三津屋須善・沢村秀夫・竹原惇子 という陣容であったが、いよいよとなると手不足でありとくにプリント作成などには佐々木健次氏や津村秀夫氏から多大の資材労力の提供があり、感謝にたえなかった。 その二 まず本妙寺での追善法要 以上の準備により予定の追善法要は十一月十六日本妙寺で厳粛盛大に営まれた。当日は案じられた天候も晴れわたり、定刻前から当日の協賛寺院も続々と参集、宮津では経王寺・妙照寺・戒岩寺・観音寺・町外からは石川村の福寿寺・伊根の大乗寺・大江町の妙雲寺。加えて義民の遺族代表としては石川奥山の義民吉田新兵衝直系九代の吉田新兵衛氏、更に主催者側は当日の主催者代表として吉岡時蔵氏はじめ、発起者代表に賛助者代表・事務担当者たち、さらに当日殊に大書すべきは会場整理、参会者の下足、その他の雑務を進んで担当された与謝郡青年団体連合会の幹部諸君、これらの諸君は早くから会場の準備に当り、かくて定刻の午後二時には町内はもとより、加悦谷・岩滝町・吉津村その他各方面からの有志が続々と詰めかけられて、式場の本妙寺本堂は超満員、やがて当日の導師をつとめられる鈴木真静老師司式のもとに義士義民追頌法要は厳粛盛大に営まれた。当日の式次第は次の通り- 一、開式の辞 一、通 場 偈 寺院側 一、三 宝 礼 仝 一、散 華 仝 一、祭 文 主催者総代 吉岡時蔵氏 一、メッセージ 日農京都府連代表 一、開経偈-読経 寺院側 一、焼 香 遺族はじめ参列者一同 一、四 誓 寺院側 一、奉 送 仝 一、発起者総代より遺族への挨拶 一、退 堂 寺院退場 一、閉式の辞 主催者側 かくて一時間余に亘った追頌法要は無事終了、たゞちに主催者側より岩崎が「文政百姓一揆について-」と題する百三十年前の大百姓一揆が勃発した原因、一揆の事実、その結末など約一時間の講演を行って参会者一同にこの「文政百姓一揆」についての理解をふかめ、こゝに「丹後義士義民追頌祭」第一日の予定を盛大に終ったのは、晩秋の夕闇が冷たくせまる頃であった。 その三 更に意義ある祭典とするために このたびの「丹後義士義民百三十年祭」における主要目的は、いまさらいうまでもなく「丹後義士義民追頌法要」であった。しかしこの祭典の一層の意義づけとしては、やはり翌十一月十七日から十九日までの三日間に亘って行われる「両丹地方百姓一揆関係資料遺品展」および十一月十八日宮津町公民会館で行われる講演「徳川時代の百姓一揆とは如何なる社会的政治的背景によるか」が京都人文学園教授・藤谷俊雄氏によって語られたことそしてその閉会の挨拶に主催者代表として宮津町在住の医師比賀掃部氏が熱弁をふるわれたこと、いずれも記録にとゞむべき重要な行事であった。殊に前記の「両丹地方百姓一揆関係資料遺品展」は、会場は本妙寺本堂であったが、その内容は丹後側の資料と共に、丹波地方、とくに綾部藩二万石の領内にしばしばおこった一揆強訴はじめ、福知山藩三万二千石の領内を沸かせた有名な万延元年(一八六○)の「市川強訴」資料など、普通この種の資料遺品は極めて少ないといわれるなかで、それは驚くべき豊富な資料遺品、分けて宮津藩文政百姓一揆については、その発頭人義民吉田新兵衛に関してはその日常生活を想察させるにたる「書見台」はじめ、新兵衛が武家奉公時代の主人、鞍岡氏から拝領の脇差、短刀、それに日頃愛用した「煙草盆」など、その他どの一点を見ても目頭の熱くなるのを覚えるような文書や品々、あるいは岩崎が編集したパンフレット六百部もこの行事期間中に殆んど出尽したことなど、まずはこの企画実行が成功であったことを物語っており、これで一応この春以来苦心準備し、多くの志を同じくする人々の協力により、百三十年前に宮津藩六万領民の死の苦しみを救うことに一身を挺して、藩権力と斗って自らを犠牲に供した義士義民諸霊位への、後世吾々がいさゝかの感謝追頌の志を披瀝したことゝなろうか。-終わり- 両丹地方百姓一揆関係資料遺品展にて (一九五二年十一月 宮津本妙寺) 文政一揆の歴史的意味 藤谷俊雄 昭和二十七年十一月十八日宮津公民館における丹後義士義民祭の記念講演の概要を筆録したもので、文責は記者にあることをおことわりしておきます。標題もこちらで付したものです。 (沢材秀夫 記) 終戦後間もなく私はこの会場で歴史のお話をする機会をもった。紀元二六○○年はウソであるというような話をしました。それから実に七年、七年間に非常に世の中が変ったが、近頃は大がいは逆行の状態である。然るに今日義民のお祭りが行われることは大へん大きな進歩であると思うのであります。京都の三十三間堂の近くの寺で最近法要をやるというボスターをはっている。ポスターには戦犯刑死者慰霊と書いてある。まつっている仏は身代り不動さんです。戦犯処刑者の中には気の毒な人もあるが、東条らまで身代りに処刑されたと考えるのであろうか。これに反して宮津は本当の人民の身代りとして身を献げた愛郷愛国者の義民祭が行われる、大へん結構なことで欣びに堪えません。宮津において文政一揆の起った頃の日本はどういうふうな状態であったか、百姓一揆の歴史的意味、こういうことを今夕はお話したい。 江戸時代の中を通じて末期近くの頃、江戸幕府の権勢も峠を越して先が見えて来ている。文政五年からしばらくして(十五年ばかりして)大塩の乱が起った。これは小規模の維新である、幕府の土台石が動いて来ている。文化文政の時代は文化が興った時代で、山東京伝や鶴屋南北の出た時代、自然科学方面では杉田玄白を中心とした蘭法医の人々が輩出した時代であって、日本の歴史が大きく動こうとしている兆があちこち表われて来ている時代である。 一七八三年(天明四年)アメリカがはじめて独立、一七八九年(寛政元年)仏蘭西大革命というふうに近代の社会が誕生してくる。近代民族国家として完成してくる時代である。日本は依然として将軍が封建君主として大大名として君臨して政治をやっている。 天明は田沼時代で、田沼意次が低い身分(御用商人)から老中になった、建策していろいろ商売をやるようになる。専売制度である、封建時代の危期が迫って来ている。封建時代は農業に基礎を置く、人民の九九%が百姓で農作物特に米を年貢としてたゞで将軍や大名がとり上げる。年貢は六公四民で人民の生活は苦しかった。貨幣経済となり現物経済が破タンしてくる。金が無ければ生活出来ぬ、武士は生活出来ぬようになる。大商人が幕府にとり入って政治が乱れて来た。賄賂、奢り、武士の質実剛健の気分すたれてくる。 これに対して、寛政の改革で倹約令が出たのである。当時はまた思想が変って来ている。儒教-朱子学が官学であったが、一般の武士の中には外の学問、陽明学(大塩平八郎も陽明学であった)が行われ、これがいろいろと政治を批判する。寛政異学の禁があり、酒落本、エロ文学が盛んとなってこれも禁止、こうしてはじめの頃の武家政治にもどそうとしたが、寛政の改革(松平定信)も失敗に終り再び田沼時代にもどって行く。〃水野出て田沼になりにけり〃 経済破タンし封建政治の危機到来、これをやりくりするため貨幣の改鋳を行い質を落としサヤをかせぐ。天保三年頃から全十三年までの間に何回か改悪している。これで幕府は七百五十五万両もうけた。文政元年に出た水野老中は文政年間(十二年間)に八種類の貨幣をつくっているが、その度に悪い貨幣をつくってもうけた。そのため物価が上り、その上当時天災が盛んに起っている。文政四年には近畿地方に風雨がひどく洪水が起っている。文政五年にはコレラ病が流行した。外国船は盛んにやってくる。 幕府はもうけた金で旗本の困っている連中をたすける。百姓は苦しさに堪えかねて百姓一揆がふえてくる。黒正博士がよく調査されたが千五百件位の一揆が江戸時代に起っている。それ以上いくらあるか分らない。寛政頃から幕末にかけて非常にふえている。文政五年には一年間に五つの一揆、文政六年には八つの一揆が起っており、どんどん一揆の数がふえていく。その中の一つとして宮津の一揆が行われたのである。 このようにして世界の歴史に非常に近づいて来ている。外国では大名、将軍はつぶされた。即ち仏蘭西大革命で古い貴族、寺院の勢力はすっかり打ち倒されて市民が力を得て資本主義に近づいて来た。機械生産が高まり生産物の余分を売る市場を世界に求める、海外進出で植民地をつくってその民衆に売りつける。特にイギリスは早くから印度を征服し、さらに極東に前進し中国、日本へ、外国勢力が東洋の天地にのび来つゝある、この世界情勢に為政者はうとい。ロシア(帝政)は北辺に迫り、文化二年にロシア人が樺太、蝦夷にやって来ている。文化十三年にはイギリス船が浦賀に来ている。 これに対し幕府は国内の改革を考えてはいるが、鉄工業は日本に殆ど起っていない。政治の状態は封建領主が依然として支配し、軍備は微々たるものであった。文政五年から十四年を経てから中国阿片戦争が起っており、国際的に日本の危機、独立の民族として日本が立ちうるかどうかというこの危機に対して、武士階級はどういことをやっていたか、彼らはこの情勢を理解しない。理解しようとしない。 文政六年シーボルト(蘭館医ドイツ人)が来た。幕府は鎖国政策でありオランダだけ貿易を許していた。高橋作左エ門は幕府の天文方で蘭学を研究していた。幕府は蘭学者の行動を疑をもって見、日本の機密を売るものとして捕えられ牢死した。所謂地図事件であるが、高橋がシーボルトに渡した地図というは、伊能忠敬のつくった地図で秘密でも何んでもないものである。これを理由として弾圧している。新しい社会の知識を封建社会の日本の人々が知って革命を起すようになると困る-これが幕府の意図である。 知識人は新しい社会を求めたが、無力で弾圧された。その中で一般人民はどういう動きをしていたか、百姓一揆-裏正博士は百姓一揆は自然発生的なもので革命的なものではないという見方であるが、単なる反対運動であるかどうか、なぜ百姓がそういうことをやらねばならなかったか、為政者側は貧之人の二人や三人首をつって死んでも仕方がないという考え方である。国は人民が無くては成り立たない。人民のくらしが楽になり平和にくらしが出来るようになって、はじめて文化も発展するのである。〃歴史は天才がつくる〃というが、天才近松門左エ門も伝統の中で出てきたので、〃人民が文化の源泉であり宝庫である〃とゴルキーは云っている。封建支配者は人民の生活を無視し人民を一層苦しめて省みない。自分自身の生活を守るために立ち上った百姓の叫びは、個人の生活を守るだけのものではない。そんな深い意味をすべての百姓がもっていたとは思われないが、百姓の自分自身の生活を守る斗いが日本の文化を守る斗いであったのである。これなくしては天才も生れね。当時の人民の斗いの最もはげしい表れが百姓一揆であり、この人民の斗いこそが当時の日本を守る斗い、即ち封建制度の腐敗を打ちやぶる力となったのである。これが無ければ当時すでに日本は植民地にされたであろうということが出来る。これによって日本の独立を守ることが出来たのである。大塩の乱当時のことを考えるとこのことが言える。 大塩の乱の前年、天保七年は風雨のため凶作で飢饉であった。大阪の城の中には米が一ぱいつまっていた。将軍の娘の結婚の費用にあてられてあったのである。この米をひきずり出して貧民に分けたのである。この大塩の乱には部落民が参加している。 〃大阪さんがい流れよ 焼ける 焼けず流れぬ国立てよ〃 こういう軍歌が、このときうたわれたということである。この歌は、明治維新の「宮さん宮さん」や、否それよりもすぐれ、フランス革命のラ・マルセーズに比すべきものであると思います。「焼けず流れぬ国立てよ」こういう力を持っているものは武士階級ではなかった。正義の士は武士の中にもあったろう、しかし人民の斗いと結びつかねば無力である。 要するに、百姓一揆というものに表されているような名もない人民の斗い、人民の中につちかわれた郷土愛、民族愛、こういう力が日本の歴史を進め国を守ったのである。 「人民の英雄」-例えば奥山村の為治郎・新兵衝という人々が、こういう中から生れて来ている。非常な苦労をなさっている。 今日も破防法がある。江戸時代はうっかり書くと首があぶないので注意深く書いてあるが、記録が残されており、その中でも人々は民族の英雄のやったことを語りつたえている。丹波では鐘をつくりひそかに供養をしている。 終りに、吉田新兵衛の桜の辞世 〃さくらさく さくらの山の さくらばな ちるさくらあれば さくさくらあり〃 のさくらは、佐倉宗五郎の佐倉にかけて歌ってあるのではないだろうか。さくらが散らされても人民の中から咲いてりると-

花がたえない白鳥峠

田辺藩下に大きなかん声が聞こえる。沢山の農民たちだ。手にはむしろ旗、カマ、クワを持ち、白いはちまき、女もいる。さしづめ現在のデモ行進である。宝暦六年三月、田辺藩の一千人の百姓たちが一揆をおこした。田辺の各地より集まった百姓達は、むしろ旗をたて、かまやくわ、竹棒を持ち徒党をくんで、まず大庄屋源三郎、治兵衛方へ押し入り、食糧や金を強要する乱暴をはたらいた。郡奉行は武士たちを特励して、一揮のリーダー格の八戸地の長左エ門、吉左エ門、河原村の五郎左エ門、上福井村の佐左エ門の四人を捕え打首にしたうえ、建部峠の宮ヶ谷にさらし首にした。また堂奥村の喜右エ門もとらえられ、往来のはげしい西国街道の白鳥峠にさらし首、結局五人はさらし首、八人は死罪、このほか田辺藩より他国へ追放二十余人、庄屋年寄職は村あずけで免職など多数の犠牲者をだしてしまった。 この二年は全国的に気候不順で凶作であった。お上も手もと不如意であり、農民に対して米千俵を上納せよとの強いおふれに対する悪政悪税にたえかねた農民たちが立ちあがり米よこせデモの一揮であったのだ。 白鳥峠にさらし首になった首謀者の喜右エ門には同情が集められ、夜こっそりと花が供えられ、だれが供えるのかわからないが、いつも花がさしてあった。 今はその道は雑草がおい繁り、道行く人もなく、明治三十七年に峠のどっぱらにトンネルがほられ福知山~新舞鶴間に舞鶴鉄道が完成し、舞鶴軍港の大幹線となった。 又峠には戦後に自動車道が作られ、自動車が行きかよっている。私はたゞ一人、むかしの西国街道を歩き、野に咲く花と頂上のさらし首があっただろう場所にさして、両手をあわせておがんだ。何かしら「わあー」と叫ぶ農民の一群が峠の方に進んでくるのが頭の中をかけめぐった。 一羽のカラスが松の木にとまって鳴くのも、ものがなしい光景であった。

田辺藩は宮津藩と異なり、藩主の交替が少なかったので比較的善政がしかれたといわれているが、享保十八年(一七三三)に起きた強訴赤松義民については特筆しなければならない。

この年は凶作であったため米価が高騰して生活が困窮した上に有路村では他付よりも重い年貢が課せられた。これに激怒した村民は二箇の大庄屋赤松源右衛門ら十六名を代表とし、減租嘆願のため多数が三月五日から七日までの三日間田辺城大手口、広小路に押し寄せたため、十三日藩重役は郡代を罷免し八○石の減租を約束したが、主謀者十六名を揃えて入牢させ、そのうち十二月二一日に赤松源右衛門(享年四九才)、 弟佐兵衛(享年四五才)の二人は獄門、赤松又右衛門は打首、他の十三名は首代として一二○匁を出させて釈放した。またこの年の秋、与保呂村百姓二三人が連署で借用金の返済延期嘆願書を出し、百姓十四人とその家族四九人が家財没収御国追放となっている。文政五年(一八二二)の宮津藩の強訴の際も加佐郡の宮津領内の百姓が呼応して蜂起し、庄屋六人が打ちこわしを受けている。

享保、宝暦一揆への参加

享保十八年(1733)、田辺藩内の総百姓が、城下に集り大請願運動となったのが享保一揆である。藩政下の百姓の苦心については既に述べたが、そのような状況の中で、各村から要求訴願が行われた。この校区でも、三浜小橋両村とも一揆に参加した。 まず、百姓から要求が出され、庄屋へ奉行への取次を頼み、庄屋が、百姓の要求を上へ伝える形がとられている。 三浜では、百姓三十二名から庄屋に対して、連判状が出された。要求内容は(1)〃農科米二十石を銀札にても、お米にても〃よいから貸してほしい。(2)租税率が八割八歩なのは〃高免につき、免合わせ七ツ(7割)〃にしてほしいということであり、この訴願によって、〃公儀様より、如何よう仰せつけられ〃ても〃一切庄屋にうらみ御座なく候〃と覚悟を述べて、連判をしている。それに応えて、庄屋が、庄屋、惣百姓の名で奉行あての訴状をしたため、これに、百姓二十四名が、加判した。その内容は次のようなものであった。(意訳) 「近年、不作が続いていまして、ことに、去年の秋は、悪い稲の病がはやり、百姓はみな困っておりまして、田を耕す力もございませんので、耕作代(農料米)として、米二十石を、米か銀札で貸してください。また、大へん、税率(高免)が高いので、享保九年までは、控除(御用捨)がございましたが、十年からこの方、全然ありません。それで難儀していますから、八割八分の税率を七割にまけてください。そうしてくださいましたら、いつまでも耕作をしたいと思います。」 ことばは柔らかいが、初めに〃耕作つかまつるべきようの力ござ無く〃といい、後で、〃お慈悲の上にて仰せつけられ候はぱ末々まで耕作つかまつり度く〃と書き、中味は、強訴であり、ストライキ宣言に似たものであった。 百姓から庄屋へ、庄屋から奉行への二通とも、日づけは三月六日であり、訴願田辺行きの日に合わしたと思われるから、このような方法形式をとることか一般的であったと思われ、百姓の下からの力が、必要であったことと、また庄屋と百姓の信頼関係があったこととかうかがえる。 小橋では、百姓から庄屋宛に、〃大庄屋預り農料米に〃ついて願いが出され、〃如何よう仰せつけさせられ〃ても〃一切うらみ御座なく候〃と、二十一名が、からかさ連判をしている。さらに、惣百姓名で、奉行あてに訴願がしたためられた。その内容は次の通りである。(意訳) 「小橋村は、近年漁をようしておりません。その上、去年は特別に作物が不出来でしたが、助けていただいてありがとうございました。その上、今年の春は、飢餓状態になっている者に麦を貸していただき、今までたすかりましてありがたく思います。また、毎年借りています米については、享保三年の分までは、許していただきありがとうございました。このようなことで私達もういうことはないのですが、大庄屋に年貢米をたてかえて払っていただいた二十二石の返却を請け合いましたが、難儀しております。この分も藩から貸していただくとありがたいのです。そして、耕作代として米十九石くださるとありがたく、田を耕作したいと思います。このような願いを庄屋方へお願いしましたけれど、いっこうに取りついていただけませんので、私達それぞれが、直接お願い申し上げるのです。」 小橋の特徴は、百姓から奉行へ直接訴願していることと、連判が、「からかさ」であることである。なぜこのようにしたのかは、確たるものはないが、一つには、強訴そのものに、藩権力へのなみなみならぬ覚悟を要したことと、庄屋をさしおいても訴願せざるを得ない急迫した百姓の困窮がうかがえる。それにしても、庄屋が取次をしなかった事情は、庄屋と百姓の離反を意味し、その後の信頼関係はくずれたと思えるのに、他の資料や伝承の中ては、当時の庄屋次左衛門は、中世以来の落人伝承の中に生きる一門の長であり、また、血縁につながる大家族の家父長的存在でもあって、強い信頼関係は他村以上のものがあったと思われる。このことから、〃御取次なく”という文面と、からかさ連判とは、一門から一切犠牲者を出さないという強固な連帯感から巧妙に作為された一連のものかも知れないとも考えられるのである。 宝暦六年(1756)、夜乞食によって始まる田辺藩二度目の一揆については、校区に残るのは、三浜に、宝暦六年四月の庄屋宛連印四十人のものと、藩よりの申渡書である。後者は、一揆後の藩の回答書ともいうべきものであるが、前者については、欠字多く何であるか判然としない。あるいは、訴願とり下げについての相談後に、その処置を庄屋に委した証文のようでもある。 いずれにしても、宝暦一揆は、多数の処分者を出す苛酷なものであり、その結果百姓が獲得したものは次のようなものであった。 一 三月上納三千二百七俵一斗 一 農料米千俵 右の通りこの度、お救いのためくだしおかれ候 一 籾代米千七百五拾俵 当夏上納に相定めおき候ところこのたびご用捨、当秋上納仰せつけられ候 註-略

*峰山藩士、飢饉に米蔵開き追放*

*ご先祖様名誉回復* *子孫の長谷川さん調査し〃直訴〃* *藩主家認める* 江戸後期の天保の飢饉で藩の米蔵を飢えた農民らに解き放ち、追放されたと伝わる峰山藩士の子孫が、古文書の解読や聞き取りで伝承の裏付け調査をした。7日には旧峰山藩の藩主家16代当主京極高幸さん(65)と面会、先祖の名挙回復を訴え、「一揆を防いだ」と認められた。 藩士の子孫は京丹後市大宮町の織物業長谷川寿紀さん(70)。先祖の長谷川権平が藩を追放されたと記す家伝来の古文書「申渡」を基に、同じ言い伝えがある家などを訪ね、「飢饉に苦しむ農民らを救うため、藩の米蔵を開き米俵を持ち出させたのが追放の原因」だと突き止めたという。 長谷川さんは同市峰山町の相光寺で京極さんと面会し、「私利私欲でした行為ではなかった」と古文書を示し説明した。 京極さんは「藩米流用は打ち首、切腹ものなのに追放の軽い処分だったのは、藩も暗黙のうちに権平の行為を理解していたのでは」と指摘。京極家家臣団の子孫の集まり「共同社」から聞いた話として、250年の峰山藩政で百姓一揆が一度も起きなかったことを紹介。「権平がいなかったら一揆が起きていたかもしれない」とたたえた。 長谷川さんは「殿様から名誉な言葉をいただいた。死刑にしなかった当時の殿様、10代高景公の墓にお参りしたい」と話した。市教委職員も同席、編さん中の市史に「江戸時代の武士の善行」として掲載を検討する。 「…京極家が治めた峰山藩では250年間、一揆が発生しなかったことは特筆に値します。ですが、実は峰山でも天保年間の飢饉では一揆寸前でした。一揆が発生しなかったのは藩の米倉を預かっていた長谷川権平なる峰山藩士が飢饉の窮状を見るに忍びず、無断で米蔵を開放した行為が結果として一揆を未然に防いだのです。ただし、長谷川は藩命に背いた咎で士籍を剥奪されて領外に追放されました。権平の子孫の長谷川家には天保8年に藩から申し渡された奉公構の文書が残っています。サイトウ様には説明など不要ですが、…」

いやはやとんでもないことで、実は不勉強なことで、そんな事とは私はまったく知らなかったようなことであります。 一揆がなかったという裏には、こんな藩士がいて、その犠牲があってのことだったようです。

*福知山の歴史劇*

*市、出演者ら募る* 福知山市は、江戸時代中期の福知山藩であった庄屋の強訴をテーマにした演劇「享保福知山騒動」の出演者とスタッフを募集している。30日まで。 経験の有無を問わず、市内在住・在勤者を対象に出演者と大道具の製作などのスタッフ各30人を募集。2008年日月8、9両日の市厚生会館での舞台を目指し、12月から週1回程度、発声やせりふなどの練習、舞台準備を行う。 演目は、江戸中期の福知山藩主・朽木玄綱の治世時、享保の大飢饉などが原因で発生した庄屋らの強訴がテーマ。財政が窮迫する中、藩が迎えた苦境を、ロック調の踊りや若者の恋模様など現代的な趣向を織り交ぜながら描く。 市民が市活性化のために提案、実現した事業で、市まちづくり推進課は「市民が主役の演劇。新しい角度から福知山の歴史を表現する舞台をつくりませんか」と呼びかけている。問い合わせは、同課(0773・24・7033)。 『図説福知山・綾部の歴史』 藩を揺るがした大強訴 ●万延の強訴

江戸時代、福知山藩では二度の大きな百姓一揆が起きた。その一つは享保一九年(一七三四)の強訴で、二、三日の座りこみ程度であったにもかかわらず二人の死罪を含め多くの犠牲者を出し、悲惨な結末をむかえている。 それに対し、「万延元年の強訴(一八六〇)」は要求のほとんどが受け入れられ、一人の犠牲者も出さなかったという百姓側の全面勝利に終わった。この強訴は藩の財政改革の中心人物であった市川儀右衛門の施策に反発するもので「市川騒動」とも呼ばれている。 当時の藩の借財は一〇万両もあった。一〇万両と言えば、藩の約七年分の租税額に当たる膨大な額である。藩では嘉永三年(一八五〇)から本格的な財政改革に取りかかった。改革は家老の原井惣左衛門以下、市川儀右衛門、関三蔵などを中心に進められた。 改革はまず歳出の削減である。藩士の俸禄を削減したり、江戸、福知山での支出も徹底して節約したが、消極的な支出の削減だけでは根本的な解決にはならず、積極的な収入の増加を図らねばならない。収入増加の基本は年貢の増徴である。藩の平均年貢収納量は三万六、〇〇〇俵であるが、それが強訴の前年の安政六年(一八五九)には四万一、八〇〇俵余にも達した。次に専売制の強化が進められた。藩営専売制はすでに文政一〇年(一八二七)に桐実(ころび)が「御産物」に指定されているが、改革が始まるとあらゆる商品が次々と御産物に指定されていった。京町に産物会所を置き、また広小路南側に大家三軒を普請し「諸商業正直取締会所」という大きな看板をかかげて正直会所とし、あらゆる商品の売買の度に約一割の手数料を取った。「凡そ口銭のいらぬものハ井戸の水ばかり」という状態であった。この他、一人一日二勺または二勺五才ずつの米の喰い延ばしを命じた。上納米の一粒選りを命じたり、強制的に積金・封札をさせた。他藩の藩札や金銀貨の使用も禁止し、わずか使用しただけでも多額の過料を命ぜられた。 このような施策の中で領民の不満は高まっていた。当時の話として、中村庄屋勘左衛門が「殿豆腐 家中赤味噌 唐辛子 阿呆辛う(家老)て舌(下)がたまらん」と世間話にしたところ、市川の耳に入り入牢になった、と伝えられている。 万延元年八月二一日、検見を前にして夜久郷平野村広瀬河原に集まった農民がついに強訴に踏みきった。強訴はまたたくまに全藩に広がり、富農をたたきつぶしながら城下町に押し寄せた強訴勢は、産物会所の手先となった商人の家々もたたきつぶしていった。翌朝、町人・農民の代表が菱屋町塩屋(広小路)の表の間を借りて、三一ヵ条の要求書を書き上げた。その内容は「専売制の廃止、喰い延ばしの廃止、当年の年貢を三割減免すること、首謀者の探索をしないこと」などであるが、藩は最終的にすべてを受け入れ、強訴側の全面勝利に終わった。(照岡正巳)

伊兵衛とおこん

船井郡和知町仏主 この伝説は江戸時代、背負った幼子が死んでもなお走り続け、殿様に免税を直訴した--という甲田勝衛著「石の声 風の音」(和知町教委刊)に紹介されている庄屋の妻女の哀話。 この妻女の名は、おこん。夫は藤田伊兵衛といい、仏主(ほどす・いまの和知町仏主)の庄屋だった。延宝元年(一六七三)のある日、伊兵衛は藩から呼び出しを受けた。帰ってくると、なんだか深刻な様子で、ろくすっぽおこんとも口をきかず、物思いにふけるばかり。 「どうしたのです?」 おこんにうながされ、ようやくポツリポツリとしゃべりはじめた。 「じつはね、呼び出しの日は大変なごちそうが出てね。けれど、帰る間際、重い課税をいいわたされたのだよ。いまの私どもの生活では、とても払えないし……」 顔を真っ青にしながら、伊兵街はさらにこう続けた。 「ともかく、断るしかあるまい。こんど呼び出されたときは、二度と家には帰れまいから、そのときは、これを殿様に差し出してくれないか」と、一通の書状をおこんに手渡した。はたして、次の呼び出しがあり、伊兵衛はそのまま牢につながれた。そして三年後に牢死。  あとに残ったおこんは、夫の遺言どおり、書状をもって殿様に直訴しようとした。しかし当時は、直訴をすれば死刑になるのがふつうだった。おこんは、二人の子供のことを考えると、決断が鈍り、悩み続け、子供を背に子守歌をうたいながら、幾日も近在をさまよったという。しかし、ついに意を決し、延宝三年、いまの美山町板橋あたりで殿様のカゴをとらえ「殿様、お願いです。免税をかなえてください!」と直訴に及んだ。夢中で走り続けてきたので、背中の子供は死んでいた。 殿様も、おこんのひたむきさに心を動かされたのだろう。直訴は取り上げられ、重い税は払わなくてもよいようになった。おこんは直訴の罪で牢に入れられたが、特赦で出獄し、村へ帰って長生きをしたという。 (カット=梅原正道君=和知町和知第三校) 〔しるべ〕仏主は国鉄和知駅から北へ約十キロの山間地。いまも「大円休真信士、延宝三年、秋光永須信女、元緑十一年」と戒名の刻まれた伊兵術・おこんの夫婦碑が残っている。晩秋になると、碑のある高台一面が紅葉し、たいへん美しいという。

義民清兵衛

北桑田郡美川町内久保 美山町内久保は、旧幕時代上久保と大内の二つからなっていた。いまから百四十年程前、この上久保に宮内満兵衛という人がいた。生まれつき負けん気が強く、おとこ気があり、信望が厚かった。 たまたま天保四年から七年までの天候不順で、農作物の収穫が悪く、各地で大飢きんが起こり甲斐、三河などで一揆があいついだころ、この地力でも農家の人たちは食べるものにも事欠き餓死寸前にあった。しかし園部代官所からは何らの容赦もなく、きびしい取り立ての知らせ。この取り立てに、だれ一人としてこの窮状を訴え出る人はなかった。このとき清兵衛は死を覚悟して単身直訴することを決心し、代官所にいってこの実情を訴え続けた。代官所はこの訴えを聞くどころか〝百姓の分際で生意気〝と清兵衛をしばり上げ、下役人に命じて清兵術を責め殺してしまった。そして、その日の夕方恨みをのんだ清兵街の死体は、竹の簀巻きにされ園部川に没げ捨てられた。数日後、通りすがりの人が下流の堰堤に引っかかっている簀巻きを引きあげてみると、簀巻きの中から指が二本出ていてびっくり、大騒ぎとなった。当時この上久保村は、園部藩から五つの免割り(百姓の上納する米の高、一免は十石)をうけていた。清兵衛はこの凶作続きの大飢きんに、とても上納できないから三免を免じて二免にしてもらいたいと訴え続けていたもので、この二本の指はこの二免をさしたもので、清兵衛の鉄のような堅い意志のあらわれであった。 この話は藩主の耳にも入った。さすがに非情な代官も、土地の人たちのため直訴を続けてきた清兵術の心意気に感じて、ついに、二つの免に下げることを承諾したため、農家の人たちは蘇生の思いで、家業に精を出すことができたという。しかし清兵衛の強訴の罪は許されず、家族たちは地元にいることができなくなり流浪し家は没落、その屋敷あとはいま畑となって残っている。 昭和四年の夏ごろ、この上久保の人たちは、死の強訴を続けて餓死を救った清兵衛の功績をいつまでも伝えるため、近くの上由良川の川底から高さ一・五メートルの大きい川石を掘り起こして、〝義民宮内之碑〝と刻み上由良川にかかる野田橋のほとり西南約五十メートルのところに建て、毎年十月十日地元の人たちが、この碑の前に集まって盛んな供養を営み、そのめい福を祈っている。 〔しるべ〕内久保は国道162号線の美山町安掛から分かれて東北へ約四キロ、府道沿いに内久保、大内両地区合わせて六十余戸が散在する。 |

資料編の索引

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||