さて、それは置いてでは、どこにどれくらいの人数が海外残されていたのであろうか。

同じ『…援護局史』の資料によれば、

〈

引揚対象

(イ)終戦前後は通信交通の不如意、軍隊の降伏、占領軍の管理等により、同胞の移動損耗の詳細は不明であったが、在来の資料等により当時は主要方面の在外軍官民の数は次のように推測されていた。

中国本土 一、五○一、二二五 関東州 二二三、○九三

満洲 一、一○五、八三七 北鮮 三二二、五四六

ソ連(外蒙を含む) 七○○、○○○ 南鮮 五九四、七一四

樺太、千島 三七二、○一六

これらの方面のうち、中国本土は中国軍の管理地域、満洲、関東州、北鮮、樺太、千鳥はソ連軍の管理地域、南鮮は米国軍の管理地域であった。

(ロ)これらの内で舞鶴に上陸帰還したものは

中国本土 五三、一七三 樺太 二、一○三

関東州 二七、○四九 北鮮 二、三七五

満洲 一一一、四八一 南鮮 一四、二三五

ソ連(外蒙を含む) 四五三、八四九

である。

なお、この他に、当局の処理した沖縄、台湾、東南アジア各地、インドネシア諸島、マライ諸島、ニューギニア諸島、南北アメリカ、和蘭等からの帰還者二百数十名があったが、ことごとく便船による他港上陸者であった。

〉

→引揚方面概観図(『舞鶴地方引揚援護局史』より)

→引揚方面概観図(『舞鶴地方引揚援護局史』より)

どの国を侵略対象としてしていたかがよくわかる資料であるが、もう少し詳しく知りたいもの。

引揚の様相は、引き揚げてくる地域によって異なっていた。

同書は、方面別に特徴点を挙げている。

〈

終戦後の状態と引揚の概況

各方面の状態は一様ではないが、降伏とともに、敗戦国民として悲境に陥ったことと、生活基盤の喪失、治安の混乱、ときに悪疫の流行に会い、物心両面にわたり不測の苦難に当面したことは共通であった。ただし、軍隊はソ連軍管理地域を除いて、おおむね建制と秩序を保持していた。

引揚は、ソ連軍管理地域を除き、昭和二十年から開始され、昭和二十一年には、大体、完了した。

(イ)

中国引揚

中国本土では蒋政府主席の方針により比較的寛大に取扱われたが、軍隊は華北は昭和二十年十月十日、華中は同年九月九日、華南は同年九月十六日、武漢は同年九月十八日降伏調印式を行ない、各方面の集中営に収容された。満洲と異り、総司令官が軍官民の引揚を指導することができたことから、計画実施が円滑であったが、一部の軍民技術者が留用され、また山西省のように軍隊の一部が治安を分担させられるものも生じて引揚の機を失し、ついに国共紛争の渦中に巻きこまれ、絶大な苦難に直面したものもあった。

軍民は、逐次、引揚と生活を容易にするため鉄道等、交通上の要点に集結した上、華北にあっては北京、天津、青島、連雲港(鄭州、開封方面は上海)に、華中武漢にあっては上海に、華南にあっては広東に移動し、昭和二十年十月から塘沽、青島、連雲港、上海、広東等から乗船し、主として、博多、佐世保に、一部は仙崎、舞鶴等に帰還した。

昭和二十一年六月には大部の引揚を終ったのであったが、この頃から国共の紛争ようやく戦乱化し、昭和二十四年一月平津地区、同五月上海地区、同十月広東地区相ついで中共軍の手に落ち、同十一月ついに重慶の陥落となり、引揚に決定的な影響を与え中断するに至った。

中共軍の本土進攻は、これに留用されていた満洲方面の男女同胞多数の本土への移動となり、その戦況の進展に伴って、遠く越南戦線に進出し、さらに朝鮮動乱の勃発によってその一部の北鮮進出とさえなった。中共政権の樹立後は、華北、華中、中南、西北、西南地区の開発のため、大連、満洲の残留邦人技術者、学者の留用移住が行なわれ、これらの人々の引揚の遅延となった。

昭和二十八年、北京において、いわゆる三団体と中国紅十字会の間に引揚協定が成立し、これらの残留者の引揚が行なわれ、途中曲折があったが、昭和三十三年八月まで続行され、目下再び中断している。この間、昭和二十五年にはソ連から戦犯容疑者九六九名が中共政府に移管され、満洲に拘禁されたが、その少数を残し昭和三十一年に帰還した。現在、中国(満洲を含む)に残っている同胞は約六千であって、その大部は中国人と結婚した婦人であり、主として満洲に住んでいるが、その生活はあまりよくない。

(ロ)

満洲引揚

満洲・関東州で最も辛酸をなめたものは、国境方面と奥地にあった開拓団、義勇隊、一般在留邦人であって、ソ連軍の進入とともにその戦禍をこうむり、次いで治安の混乱により匪害に会い、家財をすてての逃避行となったため、その惨苦は筆紙につくせぬものがあった。特に降伏とともに軍官要人はことごとくソ連軍に逮捕されたため、救護の運営に指導者を失ったことは一層その被害を大きくした。

ソ連軍の進駐とともに軍隊は武装解除のうえ、作業大隊に改編し、その大部は昭和二十年九月から翌年にかけて入ソし、一部は現地で使役されたが、ソ連軍の撤退にさきだち解散された。作業大隊の編成に際し、奉天、新京等では一般在留邦人のこれに加えられたものが少なくなかったのみならず、ソ連軍の駐留全期間にわたり多数の軍官民が受刑者またはその容疑者としてソ連に送致された。

国境方面と奥地から避難したものは、ハルビン、チチハル、新京、吉林、奉天、大連等の要地に雲集し、住宅、食糧、医療等の不足に苦しみ、多数の死者を出したのであるが、国府軍の進駐とともに米・中両軍の指導下に、昭和二十一年五月から引き揚げることができた。すなわちいわゆる葫蘆島からの百万人引揚であり、第一期は昭和二十一年五月から十月、第二期は同十一月から十二月、第三期は昭和二十二年六月から十月、第四期は昭和二十三年六月から八月までであって、主として博多、佐世保、仙崎に帰還したが、当局にもその一部が上陸した。

第三期の末期以降は国共の戦闘のため引揚行動が極めて困難となり、第四期には新京以北との連絡の断絶、奉天、

錦州間交通の中断となり、ついに米軍の空中輸送によって辛うじて脱出帰還するものさえ出る状態となり、数万のものは中共軍の勢力下にある北東満と大連に残留することを余儀なくされた。このころから生活に窮した婦人で中国人等の家庭に遁入し、その家族となるものが激増したようである。

終戦前後北鮮に遁入したものは約六万といわれているが、そのうち約二万は再び満洲に復帰したようである。関東州は比較的平穏であったが、ソ連軍の進駐とともに、技術者の多くは留用され、その撤退後は中共政府に再留用され、これらのものが、後に華北、西北、西南、中南、華中地区の建設のため中国本土へ移住させられたことは前述のとおりである。またソ連軍が旅順を軍事基地とするとともに、その在留邦人は大連方面に強制移住させられた。かくて昭和二十四年九、十月には一時的に、大連から同地と満洲各地の老人、病弱者、婦女子等の引揚があった。

昭和二十八年三月、北京協定が成立し、中国本土のものとともに秦皇島、塘沽から舞鶴に向い引揚が再興されたが、目下中断している。中共軍の勢力下に入ってからは、主要都市に日本人会、日本人の多い機関には日僑団体が組織され、おおむね延安系等のものの領導下にいわゆる民主教育が行なわれ、所によっては同胞あいはむ悲劇もあったようである。なお附記せねばならぬことは、昭和二十、二十一の両年にソ連抑留者中の病弱者、約二万が琿春、綏芬河、黒河経由で逆送され、延吉、敦化、牡丹江、掖河、黒河等に収容されたが、多数の死亡者を生じた。そしてその一部は健康恢復とともに再び入ソし、他は現地に留り昭和二十二年以降の引揚にあたり帰還していることである。

(ハ)

北鮮引揚

北鮮においても、ソ連軍の進入とともに国境地帯では戦禍を譲り、咸鏡北道の邦人は興南、元山方面に避難した。軍隊は武装解除後、延吉、古茂山、富坪、宣徳、興南、平壌等に集結し、作業大隊に改編されたうえ、昭和二十年九月から翌年九月にわたり、大部は興南等より海路ソ連に、一部は鉄道または徒歩により入ソした。満洲から流入した避難邦人は、主として、新義州、平壌、鎮南浦等の要点に集中したが、一部は満洲に反転した。右のような事情から邦人の集結地は生活に窮迫し、ついに三十八度線を突破して南鮮に脱出せねばならなくなった。この方面の引揚は、昭和二十一年末の米ソ協定成立前は、陸・海両路から三十八度線を突破し、南鮮経由で博多、佐世保、仙崎等に上陸し、極めて少数が興南から乗船して帰還した。北鮮引揚の大部(約三十万)はこの時期にはこのように自動的に行なわれたものであるが、技術者(約一千名)は留用され帰還できなかった。昭和二十一年十二月、米ソ協定成立後は、興南、元山から送還され佐世保、舞鶴などに上陸したが、依然三十八度線を突破脱出し南鮮経由で帰還するものが跡を絶たなかった。昭和二十三年末ソ連軍のこの方面撤退に伴い、米ソ協定は履行せられず、引揚が中絶したが、三十八度線からの脱出は朝鮮動乱の勃発まで続いていた。昭和三十一年二月、平壌において両国赤十字社間に引揚協定成立し、同年四月ただ一回の引揚があり、少数のものが遮湖から舞鶴に帰還した。ここに特筆すべきことは、昭和二十、二十一の両年ソ連抑留者中の病弱者約三万が.海路清津、興南を経て古茂山、興南に逆送されたことであり、このうちから多数の死亡者を出したが、その残存者の多くはその後の引揚において帰還している。従って現在残留しているものは極めて少数(約二百名内外)であって、そのほとんどは現地人と結婚した婦人である。

(ニ)

樺太千島引揚

樺太、千島にあっては 軍隊は降伏とともに作業大隊に改編され、その大部はシベリア、カムチャッカ、北樺太に送られ、一部は現地で使役されたのち解散した。在住邦人は国境附近の戦闘により、戦禍をこうむったのみならず、千島にあったものは樺太に強制移住させられたが、収容施設に集結させる等のことはなかった。従って終戦直後数万のものが北海道に向って脱出して来た。この方面の引揚は昭和二十一年十二月米ソ協定の成立するまで行なわれなかった。米ソ協定成立とともに同月真岡(ホルムスク)から送遠され函館に上陸したが、昭和二十四年七月中断した。昭和三十二年三月にいたり、テボシヤン通告により同年八月以降真岡から、主として樺太地区残留者とその家族である朝鮮人の帰還が行なわれ舞鶴に上陸した。この地区の同胞中には、樺太、千島において受刑し、シベリアに送られたものが、はなはだ多く、そのうちには満刑後もシベリアの各地に移住させられているものがある。現在樺太の残留者は約七百名と考えられるが、その多くはソ連人または朝鮮人と結婚した婦人であり、ソ連籍または朝鮮籍を取得し、各地に自由に生活している。千島には残留者はないようである。

(ホ)

南鮮引揚

南鮮はもっとも平穏地区であり、わが本土にも近いため終戦後いち早く引揚船が配船され、九月以降注文津、釜山、鎮海、木浦、群山、仁川等から仙崎、博多、佐世保等に帰還し、昭和二十一年五月には、大体、引揚を完了した。しかし、北鮮からの脱出者が跡を絶たなかったためと、南鮮の一部残留者はその後も時々帰還した。昭和二十五年六月朝鮮動乱の勃発してからは、南鮮の生活困窮邦人(朝鮮人の妻である元日本婦人)と、北鮮脱出邦人の帰還が増加し、毎月釜山からの便船によって門司、神戸、大阪等に上陸したが、現在にいたってもまだ時々帰還している。

(ヘ)

ソ連引揚

ソ連に抑留されたものは.その後の調査により約五十七万五千と推定された。このうち捕虜は、昭和二十年九月からおおむね翌年十一月までの間に、その他の被捕者は昭和二十年からおおむね昭和二十五年の間(樺太にあっては最近まで)にシベリア(約四十七万二千)、中央アジア(約六万五千)、欧露(約二万五千)、外蒙(約一万三千)に送られ、東はカムチャツカ等ベーリング海に面する地方、北はナリリスク、ヴオルクタ等北極海に近い極北地方、西はドニエプロ河の流域にわたる広大な地域の、一般捕虜収容所約一千二百カ所と監獄、強制労働所等の特種収容所約五百カ所に収禁された。

昭和二十年九月から翌年十一月ごろの間、その病弱者約五万は黒河、綏芬河、ポセツト、ウラジオから陸海両路により、満洲と北鮮に逆送され、また昭和二十五年には戦犯容疑者九百六十九名が満洲に移され、中共政府に引き渡された。

ソ連に入ってからは、酷烈な気候、食糧の不足、住居の不備、衛生施設の不良等の悪環境に加え、過重な労働、時々の悪疫の流行により想像を絶する辛酸をなめ、特に、昭二十、二十一年は多数の人々がその生命を失った。抑留者は鉄道とその附帯物の建設(約三○%)、採炭採砿とその附帯労働(約一四%)、一般土木建築(約四三%)、生産工業(約一一%)、その他(約四%)に就労させられたようである。昭和二十一年ごろから各地に民主運動が勃興し、昭和二十二年民主委員会、昭和二十三年反フアシスト委員会が誕生して、収容所内に権力を振い、生活、労働、戦犯摘発、帰還順位の決定等に利用されるようになってからは、同胞相剋の悲劇を招来し、環境の不良と合して抑留者の物心両面の辛苦はその頂点に達した。

この方面の引揚の開始は、他地域に比しもっともおくれ、昭和二十一年十二月、米ソ協定の成立により、ようやくその緒につき、ナホトカから舞鶴と函館に帰還したのであるが、遅々として進まず、毎年冬季数カ月の休止を見たのみならず、昭和二十五年四月にいたり戦犯、一般受刑者、満刑解放者を残し中絶した。昭和二十八年十一月モスコーにおいて両国赤十字社間に引揚協定が成立して引揚が再開され、毎年数回少数の満刑者がナホトカから舞鶴に帰還して来た。

さらに、昭和三十一年十月、日ソ共同宣言に伴い、戦犯全員の釈放となり、同年十二月戦犯とその他の満刑者がナホトカから舞鶴に帰還したので引揚の大部を終了することができた。

しかしマガダン、ハバロフスク、クラスノヤルスク、モスコー各地区や中央アジア等には満刑解放者等約百七十名のものがまだ残留している。

〉

これらは方面別にみた、概要であるが、次に年度別に見てみよう。

−−−−−−−−

(参考)

森寮

森寮

森寮は大森神社(彌加宜神社)の近くにあり、確か日之出寮と呼んでいたが、私が子供の頃、中学生の頃まではあったと記憶している。今は建てかえられて市営日之出団地になっている。

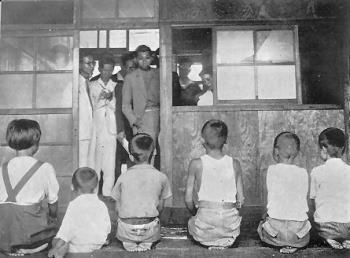

→森寮。初期は引揚者用、のちに出迎え家族宿舎となった。と書かれている。

〈

孤児、無縁故者の取扱い

孤児、無縁故者の取扱い

この期において取扱ったものは第二九表のとおりである。

このうち、孤児は、相談係において孤児相談調査カードを作成し、送出を延期して森寮に収容し、引取り人の調査を行ない、肉親に引取られるよう努めたが、その発見のできないものは、戦災援護会(同胞援護会)の協力を得て雪渓園(京都市上京区北野)に収容した。

(二九表によれば、昭和21〜24に、援護局が扱った孤児は合計101名。無縁者は合計142名)

また無縁故者も相談係において無縁故者相談カードを作成し、送出を延期して森寮に収容し、縁故先を調査して定着先の世話に努めたが、その発見のできないものは戦災援護会(同胞援護会)の協力を得て、なるべくその本籍地において住宅、職業の斡旋につとめ、止むを得ないもののみ、同和園(京都市東山区醍醐)に収容することとした。

これらの孤児のほとんど全部に近いものは、満洲からの引揚者であって、戦争終結前後の混乱のため、その肉親と別離したもので、多くは近隣の引揚者の保護により引き揚げて来たものであって、もっとも惨ましい戦争の犠牲者である。なお当時葫蘆島、大連、北鮮からの引揚が輻輳したのと、引揚者が多数であって相談業務も不徹底のときであったから、この取扱い数以上の孤児、無縁故者の存在したことが想像せられる。

〉

『私の海外引き揚げ』

〈

みなさん、お元気ですか

京都府舞鶴市… …

あのころ(昭和二十八年初夏)私は市給養課の森寮に臨時職員として奉仕していました。朝の訓示がすむと、それぞれに持場に散って行きます。仕事に馴れない私が、みんなのあとを追っている時、ある部屋から若い女の方に声をかけられました。

「おねがいしたい事がございます。夫を迎えに参りましたが、お義母さんから、折角帰って来てくれるのだから、荷物になるが和服を着て迎えてやってほしい、と頼まれました。ですが、どうしても帯が締められないのです。おねがい出来ませんか」何と素直なお嫁さんでしょうか。私はほのぼのとした暖さを感じました。「よろしゅうございます。上手ではありませんが、お手伝い致しましょう」とお部屋に入れてもらい、どうにか形にむすべました。

「お家にお帰りになりましたら、何卒、いつまでも仲よくお暮し下さいね」とおわかれしましたが、わたしの子供にと、下さったあのリンゴの味は今でも忘れられません。あの奥様も、もうお孫さんが居られるかも知れませんね。近い所だったら、一度お会いしたいなと、時々思います。

またある日、私たちは第×寮の二階控室で昼食を終え、下の事務室へ入り、午後の仕事にかかろうとしていたとき、アッという間に、廊下も外の通路も階段もピケラインが張られてしまいました。下りるに下りられず、上では困っています。下では外に出られず、何ともいえぬ息苦しさになりました。固い表情の男の人たちが一ばいです。

食堂の中では、何か声高な話声のみ、意味はわかりません。暑いさ中です。事務室からは一歩も出られません。どんどん時間が過ぎます。反対側の方からある新聞社の方が脚立をかついでやって来られました。

「息ぐるしくて困るから外へ出たいのですが」というと「小母さん、タバコを買って来て」といわれるのです。うれしくなりました。窓から、脚立に自分の足をかけたのですが、ガクガクしてどうにも下りられない。その時、部屋の中を見ると、あった、あった。鉄製の寝台です。当直者の仮眠用なのです。部屋の中に引返し、ベッドに敷いてあったタタミを一枚窓際まで持って行き、その上に上り、窓の下にあるはき出し窓に足をかけ、エイッとばかりに飛び下りたのです。そして小走りに売店へ…。その途中の空気のおいしかったこと。

あれから三十余年、あの当時のあの人々は、お元気でしょうか。私が窓から飛び出した時のピケの人々のおどろいた顔、何かいいたげであった顔などを時々思い出します。夕刻、退庁時間になりました。年長の男子職員が、 「この人たちは退庁時間だから通してあげて下さい」との言葉にやっと上に居た仲間の人たちも下りて来て、一しょに帰宅しました。

翌朝、出勤してもピケはそのままでした。ピケの列の中を通り、事務室に行く途中、私の顔をじっと見ている方もありました。後日、ゆっくり新聞を見たら、厚生省への十三項目云々とありました。午後一時ごろから退庁時まで四時間は、缶詰の時間でした。援護局での奉仕では、いろいろ思い出がありますが、これが一ばん印象に残っています。

昔のことになりました。みなさま御機嫌よくお暮しをと祈っております。

引揚証明書の交付

京都府舞鶴市…

…

舞鶴引揚援護局に就職したのは一九四六年(昭和二十一年)六日である。その日は雨上がりの蒸し暑い日で、葫蘆島から一般邦人の引揚船が舞鶴に入港した日であった。そのころの援護局の庁舎は、西舞鶴倉谷の旧海軍工廠第二造兵部の庁舎であった。その五月に旧平海兵団から移ってきたと、言っていたと思う。復員後に仕立てた背広を着て、午前八時過ぎに一階にあった業務部援護課のあたりで待っていると、元陸軍少佐(後でわかった)の援護課長が出勤してきて、私を室内に呼び入れ、「森寮知っているか、そちらへ行ってくれ」 と威厳のある言い方であった。どうすることも出来なくて、片隅でかしこまっていると、業務部長の秘書の若い女性が連絡に来た。よくしゃべる人で、おかげでその場を救われた。しばらくして迎えの人と一緒にトラックで十五分、森寮に着いた。ここが私の最初の勤務場所で、引揚証明書と初めて出会ったのもここであった。

市内森にあった森寮は、引揚者のうち家族の誰かが国立舞鶴病院へ入院したために残っている人達、帰郷先の決まらない人達、といったような何らかの理由で直ちに帰郷できない人達が、一時滞在するための施設で、旧海軍の勤務員宿舎が使用され、木造二階建の建物三棟と付属建物からなり、一見して収容所のたたずまいであった。そこには寮長以下十二人(女性四人)ぐらいの勤務員がいた。私は旧海軍工廠の技師であった五十過ぎの人と第一寮の受け持ちになった。階下は事務室、食堂、倉庫等で、私達の八畳ほどの控空は二階にあった。この控室をはさんで、二十畳ぐらいの和室が廊下に面して六室あったように思う。多いときには、この二階だけで二十数人も滞在していた。食事のこと、帰郷準備、慰問の受け入れ等、この人達の世話が私の仕事であった。この年の夏は非常に暑かった。その上、食糧事情は一段と悪化し、遅配、欠配が始まった時期で、滞在者の食事も極めて少量で気の毒であった。

七月であったと思うが、高松宮殿下が視察においでになり、皆んな玄関に並んで気楽にお迎えした。森寮に滞在する人は、二、三日の人もあったし、又、一か月ぐらいに及ぶ人達もあった。私は出来るだけその人達と接した。敗戦による混乱の中での移動の苦労話、引揚船での水葬の話など強く打たれるものがあった。帰郷後の生活についてもいろいろと話をした。夏が過ぎると森寮も暇になった。その年の十二月初めに、シベリヤからの引き揚げが始まり、二隻続いてナホトカから入港した。旧軍人、軍属がほとんどであったことは、まもなく復員者が二人森寮にまわってきたのでわかった。その人達から石炭ストーブにあたりながら抑留中のことなどよく聞いた。一人は沖縄の出身だったと思う。一週間ほど経ってこの人達は帰っていった。ナホトカからの引揚は、私の兄がシベリヤにいる関係もあって特に強い関心があった。

援護局庁舎はナホトカからの引き揚げが一時休止され、大連からの引き揚げがあった一九四七年二月に本格的な引き揚げに備え、倉谷から東舞鶴の旧平海兵団地区に移った。その際、私は森寮から援護課引揚証明書交付係へ配置がえになった。…

〉

1937(昭和12)以降の日本軍の地域別兵員数

|

|

|

|

| 朝鮮 |

35万4000人 |

| 中国(満洲を含む) |

222万1500人 |

| 台湾 |

22万7900人 |

| インド・ビルマ |

24万6900人 |

| フィリピン |

61万3800人 |

| 中部太平洋諸島(グアム、サイパン、テニアン、アンガウル、ペリリュー、トラック諸島、ギルバート諸島など) |

34万7400人 |

| 仏領インドシナ |

10万8700人 |

| タイ |

11万2400人 |

| 英領マラヤ、オランダ領東インド |

48万6700人 |

| ニューバニア、ビスマルク諸島、ソロモン諸島 |

39万2800人 |

↑↓ 『一九九五年八月一五日に』(朝日文庫)による。

「旧日本軍の地域別兵員数は厚生省資料による。敗戦時に生存した軍人・軍属数に、37年以降敗戦までに死んだ軍人・軍属数を加えた」と注がある。下はそれを図にしたものであるが、その地の主な「輸移出品」も書かれていて、何をするために兵隊が海外へ行っていたかもわかる。

→引揚方面概観図(『舞鶴地方引揚援護局史』より)

→引揚方面概観図(『舞鶴地方引揚援護局史』より)