岸壁の母

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治32年(1899) | 9月15日 石川県羽咋市に生まれる、一人娘。函館に移住、自宅と貸家があった。父は外国航路の船員で、年中ほとんど留守。実の母は早く亡くなっていて、継母に育てられる。そのことは長く知らないでいたが、母を何となく冷たく感じていた。女学生時代に親類がそのことを教えてくれる。実母は顔も知らない。 |

| 大正7年(1918)か | 裁縫を習う(女学校とも書かれているが、同じものか不明) 父の死。女学校3年のことという。 |

| 大正9年(1920)か | 母の(一方的)すすめで清松と結婚。顔を見たことも話したこともなかった、母の話では、両親はないが、兄弟6人の末っ子、兄弟はみな樺太に住んでおり、函館商船学校を卒業して青函連絡船に勤務している、とのことであった。養子を迎えて母をみなければならぬ立場であり、意には沿わないが、それに従った。 |

| 家庭の不和。夫の酒と暴力などと金を入れない。自殺未遂など。 | |

| 大正14年(1925) | 6月12日新二(長男)誕生。 10月類焼で自宅と貸家を全焼。 |

| 大正15年 | 離婚。 |

| 復縁。 | |

| 昭和4年(1929) | 年末、 栄子(長女)誕生 |

| 昭和5年(1930) | 9月12日 清松死去。 |

| 昭和6年(1931) | 1月13日 栄子死去。 2月末 新二と函館から東京へ移住。 仕立や家政婦、工場の寮母など住み込みで生計を立てる。 |

| 昭和11年(1936) | 東京都大田区大森へ転居。借家ながらも念願の我が家であった。 表札は端野新二とした。展示より→ これ以後生涯を当地で暮らす。 |

この当時のものか(展示より)↑ |

|

| 昭和19年(1944) | 新二氏は立教大学文科を中退し、商船大学を受験。親類が死にに行くのと同じと猛反対、受験したが不合格。(商船船員の死亡率は兵士の死亡率の数倍はあり、わかっている限りでも7300余隻が海軍の護衛もなく米軍攻撃で沈没、6万余の民間船員が死亡している。兵站軽視の悪しき伝統のようなことで、商船や漁船は海軍も逃げ出すような最も危険な任務につけられ、そのクルーは帰ることはなかった。月に百隻とかのペースだったそうで、「母一人子一人か」と、ワタシが試験官なら不合格とするだろう。親類なら猛反対するだろう。船員志望は父や祖父の後を継ぐものか、また授業料などの免除制度の利用も考えていたよう) 3月末 新二渡満。しばらく友人の会社(奉天の満州銅鉛鉱業)に勤める。 (満州は関東軍がいるから本土にいるよりも安全という神話があった、彼もそう考えて渡満し、現地で入隊した。しかしそれが裏目と出た、最悪の裏目であったよう、最悪の国ではこの年代のそこそこ体格のよい一般国民の男子には安全な所はなかった。) 5月草々 兵隊検査。 7月 入隊。甲種合格。5尺6寸(170㎝)、17貫(64㎏)で、相撲や柔道が得意であった。 |

| 昭和20年(1945) | 6月末 石頭の教育部隊入隊。「関東軍石頭予備士官学校」と通称されているが、昭和20年7月設置の、正式には「関東軍歩兵第二下士官候補者隊」の編成を増強し甲種幹部候補生を入隊させ教育したものという。また満州第604部隊、関東軍第13981部隊という。 『岸壁の母』には、 〈 (19年11月2日、熱河省承徳歩兵240連隊に入営、同日歩兵砲中隊に編入) 8月15日、新二氏は満州国牡丹江省穆稜県磨刀石陣地で戦死か(戦友の証言による判定)。 新二氏ばかりではなく、様子が分からないままの候補生は磨刀石にはあまりに多い、ロクな武器もなく、見とる者もなく、若い命が何百と天へ登っていった、そして弔われることなく、殺害の真犯人も捕らえられず、追究もされず、書籍すら図書館に置いてもらえず、舞鶴は引揚港「岸壁の母」で知られるが、それでは暗いイメージだ、それよりも赤れんがだ、とアホほどのゼーキンはそちらへ投入され、今も肝腎なことはほったらかしである。地獄で奇蹟で仮に生き残ってもシベリアであった。心ある人によって語りつがれる岸壁の母や磨刀石の悲劇性はこんなところにも見られ、ファシスト側に不本意であっても巻き込まれた場合は戦争の底のない地獄を戦争が終わってもさまよい続けることになる。この悲劇の心ない最悪の端役をどっかの市民も演じているのかも知れない、ワルは何もどこかの他国ではなさそうである。天国へ行くなどとダマされて人でない道を行けば、結末は地獄である。 戦没者名簿によれば、丹後でも与謝郡、中郡の方が亡くなられている。新二氏と同じ六中も南桑田郡におられたが、13日亡くなっている。 引揚げが行われている期間は、息子が生きて帰ることを信じて、品川駅の出迎えや、舞鶴にも数度足を運ぶ。しかしシベリア抑留は誰も彼の姿を見た者もなく、帰っては来なかった。 |

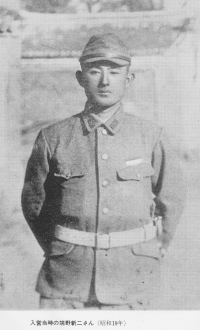

| 昭和31年(1956) | 9月25日 東京都より新二の死亡通知書(戦死公報)が届く。 「死亡通知書」展示より→ 〈 本籍 東京都大田区入新井町四丁目一一四番地 陸軍見習士官 端野新二 右は昭和二十年八月十五日中華民国牡丹江省穆稜県磨刀石陣地で戦死されましたのでお知せします なお市区町村長長に対する死亡の届出は東京都でいたします。 昭和三十一年九月二十五日 東京都知事 安井誠一郎 留守担当者 母 端野いせ殿 中華民国なのか、満洲国なのか、昭和二十年八月十五日なら満洲国であろう。天皇の玉音放送が終わった途端から満州国軍の反乱が始まった、上官の日本人将校が小銃で撃たれ射殺された。日本の敗戦とともにその傀儡満洲国は十八日に自ら滅亡を宣言。その存在すらここでは消されたよう。満州国の政府要人などはソ連軍によって一斉に逮捕された。 また中華民国というのもイカレたハナシで、三十一年ならば今の中華人民共和国(中国)でなければなるまい、中華民国は台湾の蒋介石政権であった。日本は架空の亡霊政権としか国交がなく、実際の統治者である中華人民共和国とは国交を持たず、生死不明者、残留孤児などの捜査にも困難をきたした。 責任者の謝罪や言い訳もなく何のための死ともわからぬイカレどもを代表した通知である。 |

| いせさんには受入がたいことであった。この通知以降も息子の生存を信じて帰還を待ち続ける。 中国との国交なってからは中国大使に調査を頼んだりしている、マスコミもあげて調査に取り組んでいる。本来はどっかのくさった国がやらねばならない仕事であるが…  裁縫で生計をたてながら、新二氏の帰りを待った。 舞鶴までの旅費さえ容易なことではなかったという。 |

|

| 昭和56年 (1981) |

〈 7月1日 逝去。81歳。 |

ワタシが購入した古本『岸壁の母』は、前の持ち主がいい人だったようで、多分その持ち主が丁寧に切り取ったものと思われる新聞紙面が二枚はさまれていた。

(56.7.1 M)と書き込まれているもの

〈

「息子は帰ってくる」叫び続け…

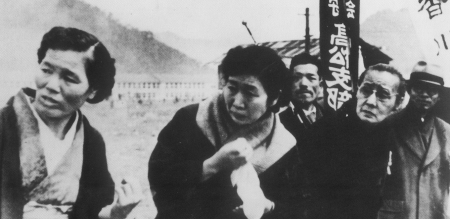

太平洋戦争末期、戦地の中国へ出征したまま行方不明となった息子を待ち続けた「岸壁の母」端野いせさん(八一)=東京大森区大森北四=が、一日午前三時五十五分、脳軟化症のため死亡した。「息子は必ず生きている。必ず帰ってくる」と、病床でもなお叫び続けた端野さんは、歌手の二葉百合子さんらの手厚い看病にみとられて、静かに息をひきとった。息子を待った三十六年間、その息子はついに母のまくら元に立つことはなかった。

母一人子一人の生活をしていたいせさんが息子の新二さん(当時十八歳)と離ればなれになったのは昭和十九年。新二さんは学徒出陣で中国東北地方へ出征、翌二十年、ソ連軍と交戦中に負傷したまま行方がわからなくなった。

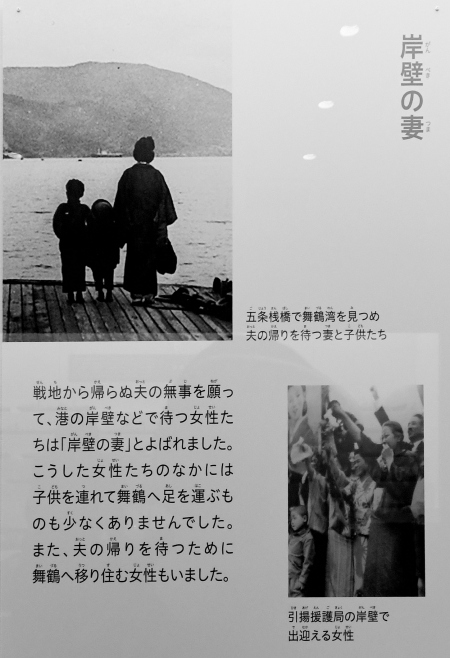

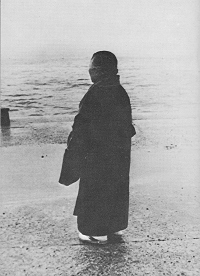

戦後、いせさんは、復員船が入港する京都・舞鶴港へ足を運び、帰国する兵士たちに息子の消息を聞いて回った。しかし、新二さんは昭和二十九年の最後の復員船にも乗っていなかった。

帰らぬ息子の身を案じ舞鶴港の桟橋で涙を流すいせさんの姿はこの年、菊池章子の歌う「岸壁の母」で全国民の涙をしぼった。

いせさんは、二、三年前から脳軟化症の症状が出て、東邦大学付属病院に通院するようになり、昨年十一月二十九日から、大田区山王三の九の六の中島病院=中島宏二院長(五二)=に入院していた。

身寄りもなく初めは病床に見舞いに訪れる人もなかったが、二葉さんが今年一月、いせさんの入院を知って、付添看護帰や個室を世話した。

中島院長は「ここ二、三日は意識不明で発熱が続いていたが、それまではかなり意識ははっきりしていた。とくに、舞鶴港に新二さんを迎えにいった状況だけははっきり記憶していて〝いつか新二は帰ってくる〝〝新二は生きている。死んではいない〝と言い続けていた」という。

いせさんは病床で、新二さんのことばかり話していた。同病院の菅野彰子婦長が「息子さんに会いたかったら元気にならないと-」と食事をすすめると「こんなに親が待っているのに、なんの便りもくれないで…。帰って来たら、そのままでは家に入れない。玄関で踏んだりけったりしてから入れてやるんだ」とつい最近まで、いかにも端野さんらしい気丈な表現で新二さんへの思いを語っ

ていたという。

また、舞鶴の岸壁に通ったことも、昨日のことのように覚えていた。「ラジオで引き揚げ船が入るというニュースがあるたびに必ず行った。旅費がなくて、家財道具を売ったりしてつらかった。息子の写真を胸に下げて、船から降りてくる兵隊さんに〝この子を知らないか〝と聞きまわったものです」と菅野婦長に繰り返し話していた。

いせさんの自宅玄関には「端野新二」の表札がいまもかけられ、いせさんの死後も新二さんの帰りを待っている。戦後は終わっていない。

会える日まで生きて欲しかった

二葉百合子さん

「こんなにがんばって、三十六年間、いっときも忘れずに生きてきた。会える日まで一分でも一秒でも生きていて欲しかった」。

「岸壁の母」を歌った浪曲歌手、二葉百合子さんは、満院で端野さんの最後を知らされ、涙ながらにこう語ったという。

二葉百合子事務所の大村忠士マネジャー(四九)によると、病院から「危篤」の知らせがあったのは、前日の三十日朝。二葉さんは着のみ着のままの洋服姿で駆けつけ「おばあちゃん」と声をかけたが、すでに意識はなかった。「がんぼって」という二葉さんの思いば届かない。酸素吸入を受ける姿は苦しそうで、しばらく席をはずもた間の一日午前三時五十五分、息を引きとった。その知らせに二葉さんはしばらくほう然とした様子だったという。

二葉さんは昨年十一月二十七日に入院した当日、病院へ駆けつけ、その後は舞台生活のかたわら、見舞いを続けた。「行方不明の新二さんにぜひ会わせたい。必ず帰ってくるから、早くよくならなくっちゃ」と励ますと、端野さんも、二葉さんの長男明彦君(一七)の話を持ち出し「あんたは歌うために生まれてきた人だから、坊やを大事にして、元気で永く歌っていかなければいけないよ」とさとすような口調で話していたという。

(56.12.30 西日本)の書き込みがあるもの

〈

新二さんの最後

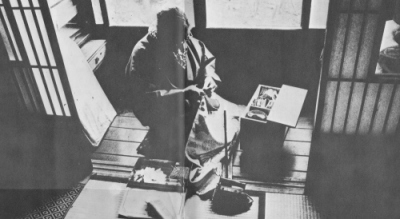

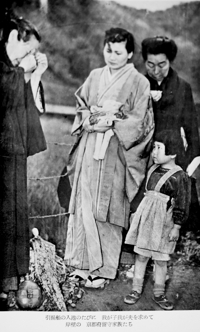

入営当時の端野新二さん(昭和19年)→

入営当時の端野新二さん(昭和19年)→『岸壁の母』より→↓

〈

それによれば、八月十二、三、四日と磨刀石でソ連軍と激しく戦い、戦死者が多数あったため、翌十五日の朝はみんな壕の中でしばらくやすんでいたそうです。早く起きた人達は、原隊めざして行軍していったそうですが、後に残された十二人は反対の方向へ戦友を呼びながら進んだそうです。その時、ソ連軍の戦車がみえ、みんな分散して逃げましたが、新二は米山さんに双眼鏡を渡して、ドブの中へ飛び込んだそうです。昭和二十年八月十五日午後三時から三時半頃までの出来事です。

米山さんはもう一人の戦友と二人で逃げましたが、戦車にうたれ、その戦友は戦死してしまいましたが、名前も部隊名も知らない人だったそうです。米山さんは足に負傷しましたが、鉄砲をつえに、双眼鏡がありましたので、敵をのがれ助かったそうです。一週間かかり、友軍のところにたどり着いたそうです。十二人の中で新二とだけ親しかったので、氏名が判明しておりますが、他の十人の名前は知らなかったとのことでした。米山さんは、

「自分も傷ついていたが、別れた戦友の行方を見届けないで、申しわけない」

と話しておいででした。新二はドプへ飛び込んでも、そのまま死ぬとは思えません。相撲も、柔道も、水泳も出来ます。冬なら大変ですが、満州とはいえ八月の中頃ですし、日中の出来事ですから、何とか救いを求めて、どこかで生きているのではないかと思います。これが戦後はじめて知ることができた新二の消息です。しかし八月十五日以後の消息を知る人はなかなか見つかりませんでした。

ようやく戦友から消息を知らせてくださいましたが、ソ連参戦のため参加し、元気で活動しておりましたとのことで、参加当時の二、三日間のことしかわかりません。

昭和二十六、七年ごろ、一通の手紙が届きました。私は風邪で休んでおりましたが、なぜか手がふるえて開封できません。現地到着以来八月十二、十三、十四日と、二、三日眠らず戦いましたので、戦友三、四十人で戦闘区域外の濠のなかで眠り、息子たち十二人は置き去りになってしまったので、戦友の名を呼びながら行軍しておりました。そのときソ連の戦車隊に出会い、十二人ははなればなれになりましたとのこと。新二は戦友に双眼鏡を手渡し、溝のなかに飛び込んだということしかわかりません。

「隊長よりいただいた日本刀を背にした勇ましい姿が今も目に見えます。今日まで通信もないのでは、あのとき戦死をしたのではないでしょうか。自分だけが帰り、お母さんに申しわけありません」

との手紙を手にした私は、続けて読むことができません。涙で字も見えません。手紙を手に床のなかで泣きました。

遺族には戦闘の悲惨な状況をそのままには伝えにくい、そこでの戦死はその極限で、人から人へ、まして遺族へは正気では伝えられない、あんな様子で死んだとはとてもそのままを正直には遺族へは伝えられません、遺族の気持ちを思うと、かなりボカシて柔らかく美しく立派に戦死されましたと伝えるしかない。そんなことをよく体験者から聞いた覚えがある。

『われは銃火にまだ死なず-ソ満国境・磨刀石に散った学徒兵たち』より↓

(筆者の南雅也氏も新二氏と同じ荒木部隊第一大隊にいた)

戦友が「双眼鏡を渡して、ドブの中へ飛び込んだ」と表現しているのは、あるいは敵戦車へ肉迫攻撃(肉攻とか肉弾攻撃とか呼ぶ:爆弾を抱えて敵戦車に飛び込むこと)する覚悟を決めて、もう不用となった砲兵用の双眼鏡を戦友に譲り、散兵壕かタコツボ、肉攻壕と呼ばれている〝ミゾ〝へ身を隠し、戦車の近づくのを待つ覚悟のようだったという意味かも知れない(ワタシの勝手な、そうあっては欲しくはない悲劇的判断だが、当時の事情を知る人は同じ判断のようである)

6月(7月とも)に入隊したばかりで、全国から3600名も集まっている隊だから、お互いに顔も名も定かではない、彼は本当に肉攻したのか、彼は本当に死亡したのか、それは誰も見届けていない。

同書には附録として、次の文書が添えられている。新二氏本人の消息はわからないが、部隊全体の大まかな戦闘状況がわかる。

〈

石頭教育隊・荒木連隊・第一大隊(猪股大隊)の磨刀石陣地に於ける戦闘(行動)概要

荒木連隊は、昭和二十年八月十一日未明牡丹江市街東方掖河附近に陣地を占領すべく駐屯地石頭を列車にて出発し同日午後一時三十分頃掖河駅到着と同時に主力は同地附近に陣地を占領し、第一大隊(長、猪股大尉以下約七五〇名)は第五軍、第三野戦築城隊長の指揮下に入らしめられ「綏芬河」方面より侵入する戦車を阻止する任務をもって磨刀石に至り、同地到着と同時に敵航空磯の空襲により十数名の戦死者を生じたるも部隊は直に磨刀石駅東側に陣地を占領して戦闘を準備中八月十三日午前七時頃より陣地の最前線に敵戦車が出現して爾後数次に亘り侵入せる優勢なる戦車部隊と之に伴う歩兵部隊とにより陣地は完全に蹂躙せられ此の間各中隊より出撃せる肉迫攻撃班は殆ど全滅の状態となり八月十四日夜間迄に大隊は随所に最後の肉攻を敢行し約半数以上の戦死者を生じ部隊の戦闘は全く不能となり生存者は逐次同戦場を離脱し八月十五日には陣地は完全に敵の占領する処となった。

此の間兵員は終始沈着冷静にして混乱の禍中を克く状況を判断し、特に肉攻手にあっては爆薬を抱き欣然として敵戦車に突入し随所に適時的確なる戦果を納むると共に敵の進出を阻害し、後方部隊の後動を容易ならしむる等、その戦闘果敢にして全軍に布告されるところとなる。

第一大隊の編成

大隊長 大尉 猪股繋策 戦死 教育第一中隊本部

第一中隊長 少尉 吉橋幸一 戦死

(戦死後)見士 宮島一郎 未帰還 教育第一中隊第四区隊長

第二中隊長 中尉 太田賢助 帰還 教育第一中隊第二区隊長

第三中隊長 中尉 倉光日出翁 〃 教育第一中隊第五区隊長

歩兵砲中隊長 中尉 梅津慎吾 〃 教育第六中隊第一区隊長

(注・端野新二氏所属)

機関銃小隊長 見士 小山弥太郎 〃 教育第五中隊第五区隊長

歩兵砲中隊の戦闘状況(長、中尉 梅津慎吾)

中隊は八月十二日磨刀石駅東側台上に位置して陣地を構築中、十三日午後零時十分頃第二、第三中隊台上、陣地前方道路上にソ軍戦車が出現と同時に、我が方より射撃するも効果なく、かえって砲の位置を発見され、やむなく陣地変換をなし更にソ軍の接近を待ち待機中、ソ軍戦車からの砲撃激しく、たちまち速射砲・大隊砲とも破壊され死傷者相当数を生じ以後、我が方の肉攻兵により擱座したソ軍戦車搭載砲を使用し猛烈な反撃を加え、たちまちソ軍戦車数台を擱座炎上させソ軍の進路を一時完封の状態に陥らせたが優勢な後続戦車、歩兵部隊の攻撃を受け苦戦の状態となったので中隊長は全員を以って肉攻斑を編成して同日夜から翌十四日夜まで数回にわたり肉迫攻撃を敢行し、八月十四日夜には全くソ軍の真只中となったので中隊長以下全員最後の肉攻を敢行したが遂に集結不能の状態となり、生存者は単独又は小群となり磨刀石部落を迂回し山中に入り離脱した。

厚生省未帰還調査部(昭和三〇年九月)

調査実施の経緯

現地に於ける調査

此の大隊はソ軍の進出正面において、これを迎え撃ち戦闘の初期から激戦を繰返し、混乱の状態となり、多数の戦死傷者を生じたので一部の者は辛うじて戦場を脱出した。これが為戦死傷者の調査を実施する事は不可能であり現地における調査は一切していない。

復員官公署の調査

昭和二十一年末より開始されたソ連地区の帰還輸送にともない帰還者に対し通信調査ならびに合同調査(帰還者を一地に招致して行う調査をいう)を行った。殊に合同調査については昭和二十四年以来全国各地に於て前後十四回の調査を実施し、又通信調査については帰還者全員(約千二百名)に対して余す所なく実施した。

綜合判決

以上の調査状況及び調査の経緯に基いて、日ソ開戦時第一大隊(猪股大隊)に所属し、磨刀石の戦闘以後全く生存資料のないものは此の戦闘に於て戦死したものと判定する。

帝国にとってはファシストどもにとっては兵隊は赤紙一枚で招集できる使い捨ての消耗品同様であった、一銭五厘が命のネダンであった、実際には役場の人が「おめでとうございます」と言って持ってくるのでタダ、兵士の命のネダンはタダ同然の超安価なものであった。そもそも人間とは見ていない、「お国のため」と宣伝したファシズムとはそうした恐ろしい観念で「お国のため」と言っていればナニでも免罪された。人の命よりも「お国のため」が上であった。

母一人子一人であってもそうである、大事の息子を殺しても何も心痛めたり猛省したりはしない。悔しく悲しいが、旅費すらロクに支給されることなく、ほとんどが悲惨な最期となり、二度と故郷に帰ることがなかった古代の防人の時代から日本上層部の、子とりのオニどもなどはそうしたものである。

彼らの死に意味を与えるのは、後世に生きる者である、そうでなければ彼らの死は本当に無意味なものとなってしまう。ファシストどもに意味が与えられるわけもない、市民一人ひとりが意味を与えていけるか、それが現代を生きる者の課題であろう。さてさてできるのであろうか。今年は開館30周年、舞鶴市民と当館さんも、そこそこの答えを出さねばならない。この役人とこの市民ではムリかのぉ、大きくはとりあえずは期待はできないかも知れないが少なくとも頭脳の程度が疑われかねないような、世界に笑われるようなことではなるまい、ド田舎の片隅で何も見えていない中ながらも、せっかく30年も続けてきたのだから。。

死亡認定理由書(展示より)↓

〈

本籍地 東京都大森区入新井4の114

所属部隊 関東軍歩兵第二下士官候補者隊 (満604 徳13981)

官等氏名 見習士官 端野新二

一、当時の状況及び調査実施の経緯

別紙調査の通りである

二、死亡した本人の状況

1本人について調査した結果は次の通りである

昭和二十年八月十五日

本人は歩兵砲中隊速射砲小隊(上田小隊)に属し八月十三日ソ連軍と戦闘開始以来弾丸雨飛の中をよく弾薬の輸送にあるいは斥候にと常に同僚を励ましつゝ勇戦奮闘していたが同日夕刻以降優勢なるソ連戦車部隊のはげしい攻撃によって大半の戦友が戦死し翌十四日も終日戦闘が続けられ僅かな生存者は箇々ばらばらに分かれついに本人と自分達十一名は一組となって磨刀石部落附近の湿地帯に集結して待機中八月十五日未明前方約三〇〇米の地点附近より突然にソ軍の射撃を受けたのでたゞちに分散してこれに応戦したが数多いソ軍の一斉攻撃によって戦友はつぎつぎとたおれ本人は最後まで抵抗していたがついに力つきて「お母さんによろしく」いゝ残してたおれたのを目撃した(熊本県清水町室町459 西村猛)

昭和二十年八月十三日夜

第一会目の肉攻直後はいたがその後不明(青森県北郡中川村川山 畠山芳)

(福岡県福岡市荒戸町256木下?七夫)

以上の資料を得たが本人については死亡の現認者もなく、磨刀石の戦闘参加後の消息、入ソ或は中共残留等の資料も得られなかつた

三、判決

前各号のとおり調査の結果、本人は関東軍歩兵第二下士官候補者隊の所属であつて開戦時には荒木連隊第一大隊歩兵中隊上田小隊に属し日ソ開戦と共に磨刀石の戦闘に参加し昭和二十年八月十五日満州国牡丹江省穆稜県磨刀石陣地において戦死したものと原生大臣において認定されたものである

昭和二十九年 九月 十日

厚生省未帰還調査部長

【参考文献】

『われは銃火にまだ死なず-ソ満国境・磨刀石に散った学徒兵たち』より↑

(筆者の南雅也氏も新二氏と同じ荒木部隊第一大隊にいた)

『画文集 シベリア虜囚記』(佐藤清)

などに見る、磨刀石陣地の死闘

軍上層部や国家が書く「戦史」などはまことに下らぬエエかっこ言っているだけものである。一番問題のテメラら自身を批判できないのだから、読む価値すらないようなことである。アトサキ考えることもなく勝つわけもない戦争を仕掛けて大負けし、何千万の犠牲を生んだ、半分以上は頭が狂ったような者で本来なら全員即時逮捕して軍法会議で銃殺されても仕方もないような連中であるが、それがその反省もないまま書くのだから噴飯ものである。

どこが戦律厳しい日本軍だ、どこが正義の軍隊だ、これらを全員銃殺にしていたなら、それも言えるかも知れないが、ダーダーでないか、何が戦陣訓だ、オマエらには無いのか、無辜の邦人をほったらかしにして、一発の銃声も聞かないうちにテネエらは大挙して逃げって帰って何のオトガメもなし、何がサムライだ、ヤクザギャングよりまだ落ちる。ドアホの腰抜けの不正義の何の理念も目標もない超無責任暴力軍隊ではないか。

他国を批判するというなら結構だが、しかしその前に自国と自分自身らをその百倍も批判すべきであろう、一番の巨悪についてはクスっとも言わずすべて免罪し、何か他国がワルイからこうした悲劇が発生したかのようにする、ワザとスリカエをしているのか、それに気付かない程度の俗論なのか、それだけの手前勝手な一方的な思い込みのみを書いているだけで、一言も自分の側の負の側面について触れていない、どうしても強い違和感を覚えるし残念ながら読む価値もなかろうし、ムリして読んでも賢くはなれそうにもなく、アホになりそう。別にワタシごときが今更言うまでもないことである。

当館も基本的にはその超俗論の立場に立っていて、舞鶴市ともあろうものがと批判はされている。しかしもっとさらに厳しい批判が寄せられるようでないと、下層の国民や他国からの信頼は得られまいし、平和日本の未来も危ぶまれる。

〈

(「寄せることば」より)描き出すものはチト違うぞ、という『画文集 シベリア虜囚記』などにによって、その実像をもう少し見てみよう。すべて紹介したいが、それは出来ないので、特に新二氏の消息と関係で大事そうな所だけである。

佐藤氏も新二氏と同い年、同じ甲種幹部候補生で、石頭陸軍予備士官学校十三期生であった。戦闘時には新二氏は荒木隊、佐藤氏は小松隊であった。

彼が書く物はお互いに顔も名も知らない同士であったとはいえ、同じ部隊に属した戦争体験者の本物である。

〈

当時わが石頭陸軍予備士官学校十三期生は牡丹江の南にある石頭の地で教育途中であったが、ソ連軍の侵攻に対して、三六〇〇名の隊員を荒木連隊と小松連隊に二分し戦時編成とした。この二つの連隊のうち、荒木連隊は東満の軍事基地牡丹江を目指すソ連軍機甲部隊を邀撃するために石頭から北上し、ムーリン街道の要衝である掖河・磨刀石に布陣して、進攻するおただしいT34重戦車にたちむかった。素手にもひとしい装備を以ってしてはいかんともしがたく、このうえなく悲痛な肉迫攻撃の後、六〇〇名にのぼる戦死者を出し壊滅したが、三日にわたってソ連軍の進撃をはばみ、牡丹江にいる日本人居留民の避難を容易にした。また一方小松連隊は石頭より南下し、やがて牡丹江を突破侵攻するソ連軍を迎え撃つために東京城・鏡泊湖の山中に肉攻陣地の構築を急いでいた。しかし十八日になって突然停戦の命令が下ったので陣地を撤収し、敦化でソ連軍に降伏したのである。

みずから世界最強を誇った関東軍も南方戦線での消耗を補充しつづけたために、すでに極度に弱体化しており、ソ連軍にとっては、当初彼らが予想したよりもはるかに脆く崩壊し去った。そして「王道楽土」の夢を破られた日本の民間人は大陸の曠野に投げ出され、悲惨な逃避行を続けなければならなかった。

(序)

(荒木護夫少佐(教育主任)は荒木貞夫大将の子息)。

ありがたいことに画が添えられている。ちょっと大人っぽく描かれているが、みな二十歳十九歳である、甲種合格者だから、体格は大人以上であったが、その顔や物腰の実際はもっと幼さが残る子供の兵士(この当時は軍曹)ではなかったかと思われる。

古い地図が見当たらない、東満州で、北朝鮮の北側のロシアと近い所である。

『ソ連が満州に侵攻した夏』より↓

『画文集 シベリア虜囚記』より

〈

太平洋戦争も日本軍の敗北が決定的となった昭和二十年七月、東満州の軍事基地、牡丹江の南にある石頭(せきとう)に、三六〇〇名にのぼる甲種幹部候補生が召集された。

関東軍、北支軍、朝鮮軍の甲幹のすべて、歩兵、工兵、重砲兵、輜重兵など兵科おかまいなしの、数だけをそろえた集合教育だった。

教育内容は、急造爆雷を抱いて敵戦車に肉迫攻撃をする、〝陸の特攻隊〟ともいうべき訓練と、ゲリラ戦の特訓とが、連日にわたってくりかえされていた。

教育隊の兵器は小銃、軽機関銃、重機関銃、擲弾筒、歩兵砲(速射砲、連隊砲、大隊砲、曲射砲)ぐらいのもので、満州事変当時と変らない旧式兵器しかなかった。肉迫攻撃を目的としていたので、装備は必要がなかったかも知れないが、およそ近代戦争をするにしては、まさに貧弱そのものであった。

すでにソ連軍は、強敵ドイツ陸軍を降し、勢いにのって、対日戦を着々と準備しており、ソ満国境全域にはT34重戦車の配備も終って、侵入の機会を狙っていた。

南方戦線での消耗ですでに満足な重火器、飛行機はなく、肉攻以外に迎え撃つ手段のない関東軍は、速成で肉攻挺身隊員を作らなければならない土壇場においつめられていた。

そして急造爆雷を抱いて飛び込ませるためには、襟に座金をつけた、血気盛んな若き候補生を必要としたのであった。

(「座金」というのは、幹部候補生の徽章のこと。当地には司馬遼太郎氏などがいた戦車連隊などがいたが、それが内地へ移動になったのは二十年明けてすぐのことだったという。その空き兵舎に間島省延吉市から幹部候補生隊が移駐してきたものである)

『われは銃火にまだ死なず』

〈

だが常ならぬ異様な一群に気付き、我々は愕然とした。いつもは姿を見せぬ小松学校長を始め、荒木少佐以下の本部要員がすでに堵列しており、緊迫した空気に満ちている。(何かある) ハッと気付いた時、「点呼報告は各隊とも後で行なう。只今より学校長殿から訓示がある」週番士官のただならぬ声であった。

八日二十三時、ソ連が対日宣戦布告、国境全線にわたってソ連軍戦車が侵攻開始という、寝耳に水の状況が報告された。「諸子は教育半ばにして、本日より戦時編成に移されるが、あくまでも甲種幹部候補生としての衿持と自覚とをもって、ご奉公の誠を捧げるよう、小官からとくに切望するものである。なお、軍司令部より別命あるまで、各区隊長の指示に従い環境の整備を実施するように。終わり」

- 遂に来た。来るべきものが来たというのが実感だった。蒼白になった顔を引きつらせ、わけもなく肩を激しく叩き合っている候補生たちがいる。私は五体が震え、容易にとまらなかった。

敵戦車侵入、元冠遂に来るかと私は思った。誰もが、昂揚した気分を押さえ切れぬのか、点呼の掛け声が割れるような大声でそこら中から沸き起こったのである。

八月九日は終日、対空警戒と出動準備であった。兵器受領、糧株と弾薬受領、被服の支給と、次々に使役差し出しが下令された。その合間を縫って入浴、遺髪・遺爪が刈り取られた。舎前では各区隊ごとにさかんな軍歌演習が繰りひろげられていた。久し振りにくつろぐ昼間の区隊である。寝台に仰向けになっている者、修養録に向かっている者、小銃の手入れに余念のない者と、候補生にとって入隊以来初めてのくつろぎの一刻であった。

ところで関東軍直轄だった幹部候補生隊は、軍命により直ちに半数を第一方面軍(牡丹江)、残りの半数が第五軍(掖河)の指揮下に入ることになった。そして前者を伊藤連隊(のち小松連隊)として教育第二・第四中隊の全員と第五・第六中隊の半数が、後者を荒木連隊として教育第一・第三中隊の全員と第五・第六中隊の残り半数で編成され、出陣に備えることになった。教育第一中隊である私は、当然この荒木連隊の配下に入った。運命の岐路はここから始まる。

石頭教育隊の編成は、前述のように本部の他一般教育中隊が四個中隊と、機関銃(五中隊)、歩兵砲(六中隊)の各中隊に分かれていた。第五軍の指揮下に入ることになった荒木連隊は、同じく前述のように一般教育中隊の奇数中隊である第一と第三、それに機関銃・歩兵砲中隊の半数から成り、一千六百八十名の兵力である。この中で荒木連隊は、二つの大隊をつくった。教育第一中隊は第一大隊、第三中隊は第二大隊となり、両大隊には機関銃中隊が配属され、歩兵砲は直轄となった。各区隊は中隊となった。

〈

長い棹の先端に、木で作った模型飛行機をくくりつけ、畑の中を遠くから駆けてくる。それを狙って、対空射撃の演習をするのである。走ってくる飛行機は、足もとがふらつき、前後左右に大きく揺れる。ときにはばったり倒れることもあって、まことに照準の定まらない射撃演習だった。

いうならば、戦争ごっこだったのである。こんな無邪気な演習でも、候補生たちは一生懸命だった。泥濘の畑を這い廻り、泥だらけになった軍服や、小銃、帯剣を洗面所で水洗いすることもたびたびであった。

訓練に明け暮れる石頭は米軍機の猛爆に苦闘する内地とは別に、長閑な毎日だったのである。

それからいく日もたたない八月十日、教育隊の上空をソ連の偵察機が軽快に飛び去った。翌日の夜には、牡丹江がソ連空軍の爆撃で真赤に燃え上がった。敵機はわれわれの上空数千メートルを、姿も見せずに悠々と爆音を響かせ、方々に爆弾の雨を降らせていった。敵の偵察機が来ても、アッという間に飛び去ってしまう。

小銃を空に向け、駆けてくる飛行機に一発撃ち、槓杆を引いて、また狙いを定めて一発撃つというような演習では、もうどうにもならなかったのである。

〈

荷車に天幕を張り、戦車の形に仕立て、三、四人がかりで、畑の中を驀進してくる。そこに両側の窪みから破甲爆雷を持って飛び込む。棒爆雷はキャタピラならぬ荷車の車輪に差しこめばいいので、難しくはなかったが、それがなかなか容易ではなかった。

仮装の敵戦車は凸凹の畑を駆けてくるので右に左に方向をかえ、下手をすると(恰好よくやろうとすると)轢かれて怪我をしかねないので、どうしてもへッピリ腰になって、思うように「肉迫」できないのであった。

本番ならば、爆雷もろとも捲き込まれて自爆しなければならないのだが、演習ではそうはいかなかった。

荷車戦車は雨上りの畑の中で、泥んこになり、しょっちゅうエンストをおこし、擱座していた。

それでも馬鹿々々しいとも思わず、真剣そのものだったのだから、敵を知らないということは怖ろしいことだ。ソ連の主力戦車であるT34重戦車の実態など、まったく知らされていなかったし、当面の敵、アメリカの機甲部隊の内容さえもわかっていない盲同然だったのである。

本丸では竹槍訓練、出城ではこうした訓練であった。B29重爆撃機は竹槍で堕とせると教えられたし、T34戦車もこれでイケルと教えられたのだろうか。ばかばかしいをはるかに通り越していた。本土の米軍上陸に備えた自称「決戦部隊」でも同じようにM4戦車に見立てた荷車に同じように爆弾抱えて体当たりする訓練ばかりだったという。

当校は学徒出陣組の多いエリート校、死の磨刀石へ『万葉集』を抱いていった候補生もいたというくらいだから、今のどっかのマチの文化レベルよりはかなり高く、私的なリンチなどはなかったようで、それはよかった点で、学風などは今も誇りとされているよう。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

非常呼集である。遂に来るべき時は来た。完全軍装二十キロのわが身の重さを忘れ、眼を血走らせた顔、顔。襟に付けた甲幹の座金が闇にキラキラと輝いて、みんな樫の木のようにガツチリと立っている。ああ、これがかつて学生だったのだろうか。目を光らせ、新装の軍衣をまとった候補生たちは、身じろぎもしないで灰色の靄の中に立ちつくしている。(お父さん、お母さん、征きますよ。見てて下さい)誰もがそう呼びかけて、ワッと叫びたい衝動を歯を喰いしぼり堪えていた。

「ここに、幹部候補生による世界一の精鋭部隊が編成された。国境を突破し侵入せるソ連軍を粉砕すべく、只今より出陣する……」今は第一大隊長となった猪股大尉の命令が、ずしりと胸にこたえる。乾パンの糧株と、わずか五発の小銃弾を各自受領し、東京(トンキン)城方面へ南下するという小松連隊配下の候補生たちに訣別の礼、そして遥かに東方を向いて宮城遥拝、故郷への最後の別れが命令された。期せずして、候補生たちの中から海ゆかばの大合唱が津波のように沸き起こる。涙がとまらなかった。

十一日、午前一時を過ぎていた。我々の出発の時が来た。校門近く万歳の声がする。「二中隊前へーツ」の号令の中、りゆうりょうたるラッパの音が轟く。軍靴の整然たる足並みが営庭にこだまして、万歳の中に吸い込まれていく。やがて、早駈けの号令が下った。

『画文集 シベリア虜囚記』

〈

八月十日夜半、出動命令が下だり、校合をあとに駆け足で石頭駅に向う。無蓋草に乗ったのは十一日夜明け頃であった。寧安、牡丹江を過ぎ、掖河(えっか)で停車。連隊本部と第二大隊が下車、猪股大隊はそのまま前進、磨刀石(まとうせき)駅に着いた。

これから下車が始まろうとしていたとき、突然左前方の山合いから敵機が三機超低空で襲いかかって来た。無意識に列車から飛び降り、線路横の側溝にころげこんだ瞬間、ドカーンという大音響とともに砂礫が飛んできた。レールがうなりを上げて貨車の上に落ちてくる。敵機は旋回しながら密集しているわれわれに機銃掃射を浴びせてくる。伏せた足先に撃ち込まれる機関砲に思わず足をすくめた。

貨車の下にはい込んだ者もいたが、無謀にも銃撃が続くなかで、駅構内の遮蔽物のない、砂利の上に折敷して、対空射撃をする者もいる。重機、軽機は迫って来る敵機に対し猛然と応戦した。しかし手応えはまったくなく、敵機はわれわれの攻撃を尻目に反復攻撃を加えると、北の空へ飛去ってしまった。

この空襲で、将校以下十数名の戦死者を出し、負傷者の数も少くなかった。線路も破壊され、これから先の前進は不可能となってしまった。

その後、この敵機は牡丹江、掖河、東京城(とんきんじょう)とわれわれに痛撃をあたえ跳梁したのである。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

その晩は、一夜中キャタピラの轟音がひっきりなしにつづいた。満人部落付近で幕舎野営をしていた候補生たちは、その無気味な音のためほとんどまんじりとも出来なかった。その轟音は、前線から友軍の榴弾砲が牽引車に曳かれどんどん下がって来る音だったのである。

情勢はすでに急迫していた。果たして十二日早朝、第五軍司令部より伝令が「敵戦車は代馬溝(だいまこう)に侵入」の報を伝えて来た。掖河から輜重隊が弾薬を運んで来たのもその頃である。大あわてに部落入口付近に弾薬を積みあげると、早々に引き返して行った。そこに残されていたのは黄色火薬の他に飛行機の五キロ爆弾、一斗缶入りの黒色火薬、満州事変頃使用の古いアンパン地雷、そしてこれも旧式の手榴弾が三種類だった。これで侵入を予想されるソ連戦車を爆破阻止しょうというのである。

第二中隊は、大隊最前線から敵侵入を予想される道路脇に肉攻壕を掘る三中隊の左翼に位置することになった。道路両側にタコツボ壕を構築するのである。タコツボの間隔は約七~十二メートル。円匙も十字鍬もない我々は、鉄帽と指先で石をおこし、赤粘土をしゃくって全身深く隠蔽する穴を掘らなければならない。爪が剥がれ、血に滲んだ指先の感覚がなくなって来る。ブリキの石けん箱まで使った候補生も多い。

-やがて夜が訪れ、陣地は隅々まで明るい月光に照らし出されていく。その頃、急造爆雷を作っていた候補生の一団がいた。本部の太枝公夫曹長を中心に十数名の候補生たちは、爆薬に手榴弾を縛着していた。一式信管がないのでその代用に手榴弾を結び付けるのである。だがこの十キロの急造爆雷に付ける手榴弾は古く、しかも発火するのに十一秒、七秒、四秒と三種類もあった。取り扱う方法をのちに各中隊長に伝達したのだが、やはり発火秒数の違いのため、戦車突入の寸前に爆死した候補生、抱えて敵車に体当たりしたのに身は粉々に砕けても爆発しなかった候補生と、言うに言えぬ悲劇を生んだのだった。支給された飛行機の五キロ爆弾は、一中隊の候補生が侵入予想路に埋設した。

磨刀石陣地と戦闘概要図↑

これでも陣地というのか、スコップもクワもなしに手で掘って急造したもので、戦車が通る道の両側に肉攻用のタコツボを掘っただけの粗末を通り越したもの、武器としては役に立たない速射砲2門と15センチ榴弾砲4門だけが主であった。陣地機能ナシ。地形としては「関ヶ原」のようだっとか、峠の鞍部で、低い所を道路や鉄道が通っていて、周囲の高い所からの攻撃には有利だったというが、結果は悲惨なこととなろう。。

『画文集 シベリア虜囚記』

〈

八月十二日の十七時頃、猪股大隊長は、若槻見習士官を呼び、挺身切込隊三十名を選ばせ、代馬溝(たいまこう)に宿営するソ連軍機甲部隊に対し、夜襲を命じた。

三十名の挺身隊員は、大隊本部からマッチ箱ぐらいの黄色火薬一〇キログラムを受領、それをめいめい天幕で梱包し、信管がわりに手榴弾の底部をドライバーで締めてくくりつけた。

小銃も陣地に置き、あとは帯剣のみという素手にもひとしい隊員もいる。鉄帽をかぶっていない戦友には、あとに残る者が自分のものをとってあたえた。

二十三時、別離の盃を交した隊員たちは、暗闇の中を一列になって代馬溝を目指した。爆雷をかかえた隊員は、ただ黙々と進む。代馬溝の敵陣がどのようなものであるのかまったくわかってはいない。

予定時刻も一時間ばかり遅れて、目的地に到着したころは明るくなり始めていた。敵陣の偵察もそこそこに、ただちに攻撃は開始された。しかしたちまち敵に発見され、けたたましい「ベル」が鳴ったと思うと、猛烈な反撃を受け、またたくまに味方はなぎ倒されてしまった。奇襲は完全に失敗に終ったのである。

白襷をかけた若槻挺身隊長は、攻撃開始まもなく、ドカンという爆発音とともに、斜面を駈けおりていったが、隊長の姿を見たのはそれが最後となってしまった。

重戦車に囲まれたソ連軍陣営に、梱包爆雷を抱いて飛びこむ隙はなかったのである。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

しばらく進むと、道路右側に少し離れ河が流れていた。その向こうは小高い山で、橋に通じて山道が延びている。道案内が「この道が牡丹江に通ずる道路である」と言い残し、来た道をゆっくりと引き返して行った。あるいは特務機関員であったかも知れぬ。

橋を渡りゆるやかな傾斜の山道を登り、小高い山頂に出た。夜はようやく白み始めている。かすかに轟音が聞こえ始めた。後方に見下ろす道路の彼方からであった。じっと音の方向に眸をこらすと、濛々たる砂塵の中から黒牛のような隊列が姿を現わし始めた。巨大な戦車群、そしてそのあとに歩兵を満載したトラックが、列をなしてゆっくりと前進しているのが一望のもとに見えた。戦機熟せり、いよいよきょうが最期の日か、と斎藤は思う。その時、戦車群の中から急に砲をこちらに旋回させる戦車がいた。発見されたか?!

「伏せッ」パッと散開して、一メートル余の夏草の中に肉攻配置、キャタピラ音に神経を集中させた。殺気が全身をよぎる。一瞬、突如として重機の腹にこたえる連射音がうなり出し、鼓膜をつんざくような戦車砲の炸裂音が轟いた。友軍陣地が発見されたに違いない。瞬時にして雷鳴のような音に変わった。

思わず背をあげて眼下を見下ろそうとすると、悲鳴のような流弾が頭上をかすめていく。磨刀石部落の一帯は、硝煙と土埃で望見さえ出来ない。だが、わずかな隙間に真っ赤な焔と黒煙が激しく交叉する様が手にとるようである。この世の生き地獄とは、このことをいうのだろうか。斎藤候補生らは、斬込み挺身の任のためあの戦場を離れている。それが辛かった。一緒に仲間と死ななければ……涙をこぼして見守りつづけた。

斎藤たちは、山上に侵攻してこない敵戦車を見限り、のちに掖河方向を目指して行くのだが、候補生たちが満足な兵器も与えられず肉弾ただ一つで敵機甲部隊阻止に向かわされた悲劇を、今も痛憤の念をもって忘れようとしない。斎藤は、多くの仲間候補生の惨死を目撃し、今もあの二・二六事件で刑死した渋川善助が「国民よ軍部を信頼するな」と絶叫した言葉は間違っていなかったと述懐するのである。

関特演、という名の演習を展開してソ連を刺激し、赤軍に挑戦した関東軍は、今その報いを受けるように痛打を受けている。しかも徒手空拳の候補生たちが死を賭して向かわせられたのだった。

乃木さんの白襷隊か、白襷隊以上に誰一人として敵地には近づけまい。日本陸軍の悪しき伝統の自殺「作戦」、どれだけの若き命が無意味に失われたことであろう。乃木さんは責任を感じて自殺されたが、昭和の将軍どもはさてさてどうしたことであろう。黄色火薬は下瀬火薬で日露戦争時代のもの、TNTほどではないとしても爆発力は強かったという。戦車そのものは破壊できないが、うまくいけばキャタピラか爆発のショックでエンジンを故障させるくらいのことができたという。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

ダダダダダツ、突如銃撃が始まった。発見されたか! 思わず乗り出して見た左翼最前線にわたって、先頭戦車の銃口がさかんに火を吐いているのが見えた。戦車はゆるゆると進んで来る。突然、その砲口が尖光を発し腹に響く発射音をあげて砲撃を開始した。グォーッグワーンッ-何という凄まじい音だ。煙突を横倒しにしたように、太く長いその巨大な戦車砲はほとんど水平射撃をもって砲撃を始めた。午前十時頃であった。砲撃は正確に北方台上の三中隊指揮班の主力陣地を狙っている。砲撃を縫って、けたたましい機銃のうなりが断続して聞こえる。そして遂に、三中隊の肉攻小隊も発見されたらしく、しきりに壕の付近に黒煙が巻き上がる。だが、熾烈な砲撃を浴びながらも陣地は沈黙を守りつづけている。あくまでも敵軍を陣地内に引きつけ、一挙に撃滅を意図しているのだ。二中隊の村瀬勝海候補生はヒュルヒュルドカンと爆発する戦車砲の炸裂音がミズオチを打ち、そのたびに腹に力に入れては息をとめた。

大きく無気味な尾を曳いて、凄まじい炸裂音が後方台上に間断なく巻き起こる。指揮班は大丈夫か。三中隊は? 私は銃を握りしめたまま、タコツボの中から台上を振り仰いだ。グワーンッまたまた激しい砲声。狙われる主力陣地は濛々たる砂塵と黒煙に掩われて姿が見えぬ。

『画文集 シベリア虜囚記』

〈

十二日の早朝、第五軍司令部から「敵戦車が代馬溝に侵入した」との報を伝えてきた。直ちに各中隊は蛸壷陣地の構築をはじめた。ちょうどそのころ、掖河から輜重隊がトラックで弾薬を輸送して来た。磨刀石の部落入口附近の道路ぎわに置くと、早々に引揚げていった。

その弾薬の種類は黄色火薬、黒色火薬(一斗缶入り)、飛行機の五キロ爆弾、アンパン地雷(満州事変当時の旧式のもの)、手榴弾(古いものが多く十一秒、七秒、四秒発火の三種類)であった。爆発に必要な「一式信管」はなく、手榴弾で信管の代用としなければならなかった。

夕方から徹夜で、梱包爆雷の泥縄式製造がはじめられた。縛着した手榴弾は発火秒数が違うため、各中隊長に特にその点を注意、教育するように頼み、配布するありさまであった。飛行機の爆弾は道路に理めるより使いみちがない。

敵のT34重戦車は、全備重量三二トン(乗員をのぞく)装甲板の厚さ九〇ミリ、八五ミリの火砲を搭載した最新鋭戦車で、動く陸の要塞なのだ。しかもその数二百数十台というのに、わが軍の対戦車兵器は即製爆雷という、素手にもひとしい絶望的なものであった。

すでに第五軍司令部の作戦参謀は、気が狂っていたのである。

気が狂っていたのは何も第五軍だけではない、何という軍であろうか。しかしこのメチャメチャぶりはどこかの国の体質のようなもの、いまもその大方は狂ったままか、賛美する者も絶えない、この国では人命などはヘのネウチもない、人の命よりもこの当時は軍事優先、今はモウケ優先。何のための軍事か、何のためのモウケか。こうした時代遅ればかりで、もうマトモなのを探すのも難しい…

〈

八月十三日、″敵戦車現われる″の報に、道路両側に待機中の肉攻各隊の動きも活発となってきた。中隊長は「来たぞッ、爆雷の用意はよいかッ」と蛸壷に声をかけていく。地鳴りのような音が、だんだんと近づいて来る。

いよいよ敵戦車の砲撃が始まった。敵偵察機によって、わが肉攻陣地はすでに察知されているに違いない。敵は一気に進んでは来なかった。肉攻陣地の手前まで来ると停止し、随伴歩兵が機銃を掃射、次いで火焔放射を浴びせ、蛸壷内の肉攻隊を各個に殲滅しては、一寸きざみに前進して来た。やむなく爆雷を抱いて飛びこむところを、歩兵に狙撃され、あるいは戦車の手前で無残にも自爆する肉攻隊も多く、まさに修羅場と化してしまった。

ソ連機甲部隊は肉攻攻撃を極度に警戒し、ホーキではくように進んで来るので、肉攻作戦は完全に敵に裏をかかれた形になり、壕から肉攻に飛び出していった者は、半数とはなかった。

これを見かねて、味方機関銃が、一斉射撃を開始したが、敵戦車から集中砲火を浴び、またたく間に沈黙させられてしまった。

肉攻隊の死闘は、数百の戦友が射殺され、焼かれ、蹂躙されるという、惨憺たる結果に終ったのである。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

正午頃、本道を北上する戦車は台上の機関銃中隊を発見した。砲撃が始まった。けたたましく重機がうなり出した。その時、二輌の戦車とともに約一個中隊の敵歩兵が砲撃の支援の下に、重機関銃座へ向かって進撃を開始したのを知った。腰を低くし、戦車のうしろにへばりついて山を登り始めている。(くそッ今に見ろ!)汗でべとつく銃把を握りしめ、私は地団駄を踏んだ。

ヒュールヒュールッ。突然、頭上で空気を切る凄まじい音に思わず首をすくめる。ふと私は、隣接三中隊の方向に轟々と轟くキャタピラの音に気付いた。すぐ間もなく、肉攻陣地一杯に小山のような戦車が姿を現わして来た。

見ればすぐそのあとをトラックに十数名の歩兵が銃を肩にぶら下げ、鉄帽も冠らず車上で揺られている。何たる大胆不敵! わが陣地はまだ発砲しない。タコツボの壁が、ボロボロと崩れ始めた。若い兵士がいる。上半身裸で、戦車の砲塔から首を突き出しているのも見える。耳を聾するキャタピラの轟音、グァラグァラッとまるであれは悪魔が足を曳きずる音だ。激しい重油の灼けつく匂いがここまで一面に漂い出す。我々は最早これ以上沈黙を守ることが不可能になって来た。だがわが陣地からはまだ遠い。(早く来い、早く来い!)来たらここで刺し違えて死ぬ、と私は身を固くしてその戦車を凝視しつづけた。

その時、台上斜面の擲弾筒斑がボーンッグワーンッと応戦し始めた。陸軍自慢の秘匿兵器である。進み来る戦車の周辺に黒煙が吹き上がるが、相変わらず戦車は轟々と進みつづける。その時歩兵の一団がバラバラツとトラックから飛び降り、腰だめ射撃の恰好で歩き始めた。戦車は三中隊肉攻壕のすぐ側まで迫っている。(肉攻どうしたッ)思わず叫ぼうとした時、おお見よ、隣りの三中隊二小隊からバラッバラッと肉攻班が躍り出た。指揮班の菅原はその様を視界にひたととらえた- 。

突然一人の肉攻手が飛び出すと、爆雷を道路にすえて伏せた。徐行の戦車は三、四メートル手前で止まった。腹匍いの肉攻手は爆雷を押して戦車の下に入ろうとしたが、直前で轟然と爆発した。あっという間の出来事である。戦車に添乗のソ連兵もマンドリンを撃たなかった。爆煙は眼前、高さ五十メートルぐらいまで真っ黒にふき上がり、その尖端で胸から上のなくなった半身が遠心力で巻脚絆の両足を開き、銃剣とまた剣先が外側に振られ、切断部から真っ赤な血を撒き散らしながらぐるぐる回転し、しばらくして元の位置に落下した。そして戦車砲の一斉砲撃が始ま った。遂に肉攻陣が布かれていることが発覚してしまったのだ。これが磨刀石猪股大隊の運命を決した-と菅原候補生は言う。

この日、見渡す限り雲はなく、無風状態のまさに日本晴れであった。道路の両側にいる肉攻候補生に対する砲撃は猛烈を極め、しばらくつづき、ピタリと止む。だが何も見えない。砲煙と土煙が無風状態のため飛散しないのだ。見えて来るに従い、そこには阿鼻叫喚の地獄が現出していた。途端にまた、指揮班の位置からは姿の見えない戦車から一斉砲撃が加えられる。これが何回繰り返されたことだろう-菅原候補生はこの世のものとも思えぬ死闘をこう見た。

東典雄候補生(熊本県出身・戦死)が先頭切って肉攻に躍り出たのを、二中隊の林田眞候補生は息をのんで見た。

肉弾学徒候補生-文字通り肉弾と化した幹部候補生の死の戦いはこうして始まった。

ピカーッ、ズズーンッ。また一瞬物凄い閃光がひらめくと、黒煙が戦車に蔽いかぶさる。(やった、やったゾッ)激しく動悸が打ち鳴る。またまた小さな体が、バラバラッと飛び出した。四角い爆薬の箱を、しっかと胸に抱きしめた戦友の姿。一瞬、天地の裂けるような轟音が轟き、黒煙の中に戦車が停止するのが見えた。これを目撃する壕の中から思わず喚声が上がる。

だが突如真っ赤な煩が敵戦車の砲塔の下側から吐き出した。火焔放射機だ。バリバリパリッと地上を低く散開して進んでいた敵歩兵が、腰だめ射撃を始めた。また一人、わが肉攻候補生が飛び出た。だが、火焔放射機の焔に巻き込まれ、凄まじい轟音とともに自爆した。だが何ということだろう。擱坐したと思えた敵戦車が、再びグワッグワッと動き始めた。爆雷攻撃は不成功なのか! その進む戦車の側面を、自動小銃を射ちまくりながら歩兵が歩いていく-。

ガラガラと進む戦車の陰からまた敵の歩兵が姿を見せた。バラバラと飛び出して来ると、肉攻壕に潜む候補生を狙い射ちにマンドリンと火焔放射機で掃射を始めた。見下ろす擲弾筒陣地からは、それが手にとるように見える。真っ赤な焔が吸い込まれるようにタコツボに突き刺さり、のけぞる候補生の姿が見えた。壕の真上に立ちはだかり、穴の中に射ち込む敵兵がいる。

満を持していた二中隊の土本吉夫候補生たち狙撃隊は、怒りにふるえた。「この野郎ッ」と絶叫して身を乗り出したのは、土本の隣りに布陣していた山近浩候補生(石川県出身・戦死)である。小柄で痩身の土本とは対照的に頑健無比の体駆で、大胆不敵にも上半身をあらわに、肘を直角に張り銃を正しく構えて射ちまくる。

急に片手を高々と上げ手をひろげると、「これで五人目だ!」と土本に太い声をあげた。右隣りには、北支から一緒に来た梶原弘候補生がいた。一発ずつ確かめるように、慎重に狙撃をつづける。土本は唖然とした。勇敢なのか無知なのか、ソ連兵たちは中腰の恰好でマンドリンを構えながら、ノソノソと歩いている。頭には布の軍帽だけで、腰に何かぶら下げていた。(これではみんな命中してしまう)敵であるのに、ふとそんなことを思う。愕然と思い直し、夢中で引鉄を引く。崩れるように斃れるソ連兵を見て、彼はあえて下半身に狙いを定め直し、射ちまくった。(こいつを殺さなければ、味方が殺されてしまう)何度か、そう自分に言い開かせながら……。

斃れたソ連兵を仲間が戦車の陰に引きずり込んでいく姿も見られる。新手の敵兵は次から次へとトラックから、戦車のうしろからイナゴのように群がり出て来る。土本たちは直ちに擲弾筒攻撃に切り換えた。山近、梶原と一つの壕に飛び込むと、眼下の敵に瞬発信管の榴弾を叩き込んだ。

「弾込め!」「よしッ」右側からストンと榴弾を筒口に入れると、皮の引鉄を引いてズドンと射ち出すこの陸軍秘匿兵器は、のちに敗戦後ソ連軍が真っ先に探し回った恐怖の兵器である。弧を描いて落下していく榴弾は、次々に敵戦車に命中。だが飛び上がって喜んだのも束の間、轟音の中に一瞬停止はするがすぐ動き出す。「畜生!だめだ、弾き返されてしまうッ」「よし、天蓋を狙え!」ほとんど筒を水平射撃にして射ち込み、命中させていくがどの程度の損害を与えているのか見当もつかない。中には道路をそれ、後退していく戦車もある。その傍らにうずくまり、あるいは倒れているソ連兵の姿もかなり見られた。

擲弾筒は迫撃砲のようなものだが、手榴弾などを発射する携帯用の装備。小銃に付けたい程度のもので、これではT34はまったくムリ。

『画文集 シベリア虜囚記』

〈

われわれがたどった敗走の道を再び北上して、牡丹江の街を迂回し、掖河に着いたのは、冬をまじかにした晩秋であった。

激戦の跡はそのままに放置されていて、砲撃で崩れ落ちた赤煉瓦の兵舎が廃嘘と化していた。あたり一面には砲弾の薬筴が散乱し、兵舎裏の台地には、十五榴一門が虚空に砲身を向け、あたかも関東軍の墓標のように残骸を晒していた。

腐爛した軍馬、軍服を剥がれて、袴下だけになった戦死者は、葬る人もなく、そこかしこに横たわっていた。磨刀石に通ずる街道下の小さな川辺には、なかば白骨化した戦友が、半身を土の中にうもれ、這い上がるような姿で倒れていた。

掖河、磨刀石で闘った荒木連隊のことは、敦化に収容されたころからそれとなく風の便りには聞かされておったが、この無残な戦場に立ったとき、深夜あわただしく石頭を先発した荒木連隊の全滅を信じないわけにはゆかなかった。

ソ連軍はなぜわれわれを遠くこの掖河の戦場まで歩かせたのか。その真意はわからない。ただ石頭の戦友が散華した山河を、われわれの脳裏にしっかりと焼きつける機会にめぐりあわせ得たのも、神仏のひきあわせだったのだろうか--。

『義勇魂』

〈

そう思った瞬間、私は不吉な予感におそわれ、背筋がゾクゾクして、そこに立ち止ってあたりを見廻した。

道路際の田圃の中に、斜めに突きさすような格好で白いものが見え、それに今見たのと同じような布切れがボロボロになってまつわりついている。人間の足の骨と、ボロボロになったズボンだった。

右側の田圃から左側の丘の方に視線を移すと、そこには人間がしゃがんで入れるくらいの穴が点々と幾つもある。私は思わず太田の手首を握りしめ、無言でその穴の方を指さした、あれを見よと何故か喉がかれて声が出なかった。

ある穴の中には、人間がうずくまったままの伏態で白骨と化し、骨のところどころに布切れが少しひっかかっていたり、ある穴では骨がバラバラになり、半分以上ないところ、またある穴では、風化しかけた軍服の原型が辛うじて白骨にまといつき、金属製のボタンだけが妙に印象的に遺っている。

頭蓋骨にヨレヨレの戦闘帽がのっているのや、骨がくずれて一塊の山になり、その側に頭蓋骨が転がっているのや、さまざまな状態となって、関東軍兵士の白骨が穴の中に散乱していた。

私は穴の中に白骨と化した数々の関東軍兵士に、おもわず手を合わさずにはいられなかった。あふれくる涙をとめることが出来ず、茫然としてその場に立ちつくすのみであった。

あばら骨にひっかかっている軍服の切れはしがかすかにゆれ、頭蓋骨の空うな眼窩が私達に何かを訴えているような気がした。

次の村で村めてもらった時、昼間見た白骨屍体のことについて聞いてみると、土地の人はこう答えた、

「あの白骨屍体はたしかに関東軍兵士で、あの穴にそれぞれ一人ずつ入り、街道を通るソ連軍戦車に爆薬を抱えて飛び込み、それを爆破する兵隊さん達であったが、この近辺のある人々がこのことをソ連軍に通報した為に、ソ連軍は穴のある一帯を砲撃、関東軍の兵隊さん達を皆殺しにした。ソ連軍戦車はそのあとで悠々と通過した。時あたかも八月酷暑の真盛り、屍体の腐敗早く、屍臭あたり一面に芬々として、一時街道は人が通れず大変困りました。」

閨東軍の行動をソ連軍に密告したり、哀れそれがもとでその目的も達し得ず、無念の涙をのんで散華したであろう関東軍兵士を、野ざらしのままで抛っておく満、鮮人。

私は、かつて私達が沙蘭鎮に於いてソ速軍の補虜となり、東京城捕虜収容所へ連行される途中、私達に注がれたあのひややかな満、鮮人達の眼、眼、眼、を思い出した。小孩(子供)達は、私達に、唾をはきかけ、石を投げつけ、口々に「バカヤロー」を連呼し、悪態の限りを尽した…

現地人の大部分の人々が日本人に対して、よくない感情、いやそれ以上の反感をもっていることが了解された。しかしその原因が何であるか、少年である私には、はっきりしたことがわからなかった。

この光景は間島省のことだそう。その通りなら牡丹江省の一つ南の省である、しかし磨刀石に似ている。これはたぶん磨刀石の光景でなかろうか。

野ざらしのまま放っておく者は誰でもない日本人自身、日本政府自身である。誰かこの結末を引き起こした責任あるファシスト日本人が現地を歩き弔い遺骨を拾ったという話は聞いたことがない。「国に殉じた人に尊崇の念を示す」といって靖国にはいきたがるが、その尊崇の対象のおホネはいまもって拾おうともしない。口先とやる事が違うではないか。

満、鮮人(当時でもたぶん差別語)を責めてもとんでもなく筋の違うハナシである。彼らを殺し奪い焼くために派遣されたファシストの尖兵(そう正しく認識した者はなかった)だから、彼らのバカヤローの態度こそが正当であった、蹴飛ばしておいて、骨を埋めてくれるなどと期待する、それはムリだろう、自分らが殺した満、鮮人の骨を丁重に埋めたことなどが一度でもあっただろうか、それならば蹴飛ばし返される。

旧満州地区の約25万人の遺骨は、いまだ収集の見通しさえ立っていないという。これがまともな国であろうか。手前勝手に日本人遺骨だけに限ってもこの状況である。イッチョマエの国のつもりなのであろうか。人の国なのであろうか。犬畜生の国なのであろうか。情けあらずば、人に非ず、ワレラはそのファシスト支配層に似て、あるいは分身であって、人の皮をかぶった何か人ではないものではなかろうか。情けないを通り越してはいないか。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

入ソ最後の頃のグループで、磨刀石を通過した候補生の一人に木屋隆安先任候補生がいる。彼は十一月の末、シベリア送りの隊列の中にあって、戦友が戦った跡をまざまざと見ている。その日、雪が降りしきり、かつての戦場は白一色に掩われていたという。その中に、真っ赤な十字架が林立していた。ソ連兵の墓である。おびただしい林のような、十字架の連なりであった。(いつの間に十字架を)木屋たちは、雪の中に踏み入ってその墓標をのぞき込もうとした時、雪に掩われ、こんもりした地面から、仰向けにのぞく兵士の顔が見えた。日本兵の、それは候補生の屍体であった。

顎は朽ち、眼窩はくぼみ、真っ白な頬から骨が剥き出した候補生の姿である。(いたぞ、ここにも。ああ、ここにも……)木尾たちは、半狂乱のようになって雪の中を駈けずり回った。あそこにも、ここにも無数といっていいほどしゃれこうべが雪に埋もっていた。骸骨が、横たわっていた。

その軍服の襟には、くっきりとあの座金だけが光っている。階級章はむしりとられたのが多く中には赤い階級章の布地は残っているのに、どういうわけか軍曹の星二つだけが付いていないのもまた多かったという。勝ち誇ったソ連兵が、日本兵の屍体から勝利の証しに階級章の「星」、彼らの言うズベズダを奪い去っていったのか。雪にじっとりと濡れて、黒ずんだ星なしの階級章-それは星の跡だけが残っている-と、鮮やかなあの座金が、骸骨と化した候補生たちの襟を飾っていた。

警戒兵に追い立てられる中で、木屋候補生たちは静止も聞かず夢中になって屍の埋葬に腐心した。雪を掘り、そこに亡骸を埋めた。それが何ほどの効果があろうか分からなくても、せめて屍体に雪のしとねを掛けてやりたかったという。哀れ候補生を見下ろすように、林立する赤い十字架の列……。これもまた、無数といってよいほど遙かな連なりを見せている。彼らもまた戦い、命を捨てたのである。しまいには、憎む気になれなかった。荒削りの板を真っ赤に塗った十字架の一基一基に、金色の塗料で墓碑銘が書いてあったという。ロシア語の判る木屋は、ある一基の銘をこう読んだ -。(ここに一九四五年八月十五日の日本軍との戦闘に斃れし吾等が同志ウラジミル・J・イワノフの霊とわに眠る)

Web上の野沢芳夫氏の「体験記」には(新二氏同じ学校におられた)

〈

特に石頭にあった予備士官の十三期生により編成された特設荒木歩兵連隊の麾下の第一大隊(猪股繁策大尉)のソ連軍の重戦車を相手に肉薄攻撃があった。小銃射撃、手榴弾投擲、重機迫撃砲にて肉攻を繰り返した。敵戦車は日本の吸着爆雷の爆発音に驚き急停車して、搭乗員が戦車を捨てて満人部落に逃げて行った。梅津中尉は戦車を分捕り、沈着な行動により弾は一発必中、たちまち五?六台を擱座させた。いっときは後退、ソ連の侵入をいっとき完全に阻止した。

また学校の偶数中隊は一文字山溢路口において、若槻中尉は代馬溝にてソ連機甲団の前線基地の先制攻撃を行うべく陣地を出発、十三日払暁奇襲を敢行す。磨刀石の戦闘にて我々石頭十三期生奇数中隊は、戦死者約八百六十人。

戦後復員船の着くたびに、舞鶴の岸壁で還らぬ息子を求めて立ち尽くす老母の姿を多くの人が見ている。歌やドラマにもなった岸壁の母、端野いせの一人息子新二軍曹もこの猪股大隊の玉砕組の一員であった。

二〇歳くらいの前途ある若者が、まるでムシケラの如く死んでいった。これはその一つの例であって、何もこの戦線だけに見られたものではなかった。

戦死者、軍人軍属民間人合わせて300万人以上とかされる人々が迎えた死は、たいていがこうしたムシケラ同然の何の尊厳も意味もないようなものであった。

その死を無駄死に終わらせるか、それとも生かせるかは、われら後世を生きる者の肩にかかっている。

新二氏は生きている

『岸壁の母』

〈

昭和二十一年三月から二十五年十一月に転勤するまで、滝沢さんはジャムースの第三病院で外科医として勤務されていましたが、その間、新二とずっといっしょで、レントゲンの技術を教えてくださったそうです。ここでは新二は端野を中国読みしてパンエーと呼ばれていたそうです。新二は自分の一身上のことはあまり話さなかったそうですが、ある時、磨刀石の戦闘で左足に負傷し、仮死状態でいたところを現地の中国人にたすけられたと話したそうです。

「端野君は歌が大変上手でした。二人でこっそりラジオをつけ『異国の丘』をよく聞きましたよ」

滝沢さんのお話を聞く間、涙がとまりません。新二はやっぱり生きていた。私の信じていたとおり生きていた。長年待っていたかいがあったと思いました。

滝沢さんはその後北京の病院に転勤され、後にのこった新二のくわしい消息はごぞんじありませんでした。

「噂では杭洲方面へ移ったと開きました。でもまだ帰還されていないとは思いませんでした」と滝沢さんは、くりかえされました。

年があけまして五十年の三月、私の出演したテレビを見た三重県の須川光造さんから、四十八年六月、中国訪問の際、杭洲であった人がテレビの写真の新二に聞達いないとのご連絡をいただきました。

杭洲を旅行中、車から降りた須川さんに、仕事着姿の人が話しかけてきたそうです。

「あなたは日本人ですか。どういう目的で見えたのですか」

「日本人です。中日交流促進のために。あなたは日本人ですか。お名前は」

「日本人です。名前はいえない事情があるので、それだけは……」

話しているところへ中国人が大勢寄って来たので、なごりおしそうに、悪い足をひきずりながら去っていったそうです。言葉は訛のない標準語だったというお話です。

足が悪いのがなによりの証拠です。半年の間につづいて二度にわたる新二が生きているという吉報です。ジャムースの病院におりました時は端野=パンエーと名のっていましたが、杭洲へ来てからは中国名となっているので、本人が名乗りでないと、なかなかわからないそうです。

でも、ともあれ住んでいる場所もこれでわかって来ました。在日中国大使館や、中日友好協会や、紅十字会に新二のゆくえをさがしていただくようおわがいしました。日本赤十字社でもさがしてくれています。会える日もそう遠くないものと信じております。

『われは銃火にまだ死なず』

〈

-八月十四日、早朝から再び熾烈な猛砲撃が開始された。その時、梅津中隊長の命令により斥候に出たのが端野候補生の親友、米山猛候補生である。彼は後方からの敵襲を警戒するため、約百メートルほど真東に、匍匐前進、敵状偵察を行ない引き返して来たが、敵弾はますます激しく中隊長のいる壕まで近付くことが出来なかった。米山は目前にあったタコツボに飛び込み、そこから大声で「後方、敵状異状なし!」と叫んだ。その壕にいたのが、端野候補生であった。だが、タコツボに二人いては狙われやすい- そう判断した米山は、そこからさらに四メートルほ ど下のタコツボに移動、肉攻の機会を待ったのである。

しばらくすると、端野が乾パンを投げて寄こした。戦車は刻一刻迫って来る。二人の壕の側にも何度か近付いて来ては、眼前で戦車砲を射ちつづけていた。本部前は、すでに地獄の様相を呈している。候補生たちのいる壕がシラミ潰しと言ってよいほど蹂躙されていく。小銃、手榴弾、棒地雷-わずかな反撃に猛烈な砲撃が叩き込まれて来る。満人部落に突入したソ連兵らは、土塀に穴をあけそこから銃撃を加えて来る。米山たちは遂に包囲された。

-夜暗に乗じ陣地撤退が開始されたのは、十一時過ぎのことである。裏山目指しじりじりと後退して行く候補生たちを、激しい弾雨が包んだ。翌早朝、米山たち十一名が浅い壕にいるところへ、敵歩兵二百数十名が殺到して来た。完全な包囲攻撃であった。

戦闘約十五分 -候補生の反撃は終わった。米山は足に四発の手榴弾を受け重傷だった。戦友の様子を探ろうにも動くことが出来ない。全員戦死、と判断、夜の更けるまで彼は壕に止まったのである。深夜になって米山は、ほとんど匍うようにして山中を辿り始める。出血は多量であった。愛河北方の山中で、やっと梅津中隊長たちに出会ったのは二十日頃のことである。彼を五日の間も支えたのは、気力ただ一つであった。

-昭和二十三年夏、シベリアから還って来た米山候補生は探し求めた戦友端野候補生の母にその後会うことになる。彼は、端野があの撤退時に先頭にあって皆を励ましつづけたことや、最後の壕の戦いの状況を話し、恐らく端野候補生も戦死したものと思う、といせさんに告げた。だがいせさんはこう聞いた。「新二の最後の脈を取ったのですか」

「私は足に手榴弾を受け動けなかったが、夕刻私があの壕を脱出するまで、あの壕の中では物音一つしなかったので全員戦死したものと思う」こう米山は答える他なかった。その後、端野候補生の生存の噂が立った時、米山は、あの時それでは負傷して一時的に気絶していたのだろうかと思い、もし生きているなら一日も早く帰って来てくれ、と未だに彼のあの時の姿を追いつづけている。

『親と子の日本史』

〈

新二は、妻子とともに中国人名で静かに暮らしていたが、中国政府発行の(端野新二)名の身分証明書を携帯していた。口は終始重く、慰霊墓参団との記念写真も拒まれたという唐桑は「日本と中国に対して気兼ねを感じた」と当時の感想を語る。

昭和二十年八月十五日、旧満州で行方不明となった新二は戦後、一時シベリアに抑留され、同九月十日ごろに再び旧満州に移送されたという。その後、二十一年九月に中国牡丹江省ジャムスで中国共産党軍の八路軍に従軍。当時、朝鮮人と偽って八路軍の軍医をしていた長野県佐久市の滝沢千秋(七八)は、そのころの新二をよく覚えていた。

「端野君は左足を負傷しており、半年以上中国人農家の世話になっていた。レントゲン助手に誘い、農家の中国人が軍に推薦してくれた」

滝沢は二十八年七月に日本に帰国するまで、レントゲン助手の新二と六年以上一緒に仕事をしていた。この間、新二は朝鮮人の(李)という看護婦と恋愛していた。滝沢は「新二君はその後、李さんと結婚したのでは」という。

以来四十年余り、新二がどんな経過をたどって上海市内に暮らすようになったのかはわからない。

本当に本人が生きていてくれればいいが、何とも私には確認のしようもない。深く同情したものであっただろうが、意地悪く勘ぐれば、生きていたことにして、あそこで死亡したという悲惨な真実は忘れよう、忘れさせようの母的゛政治的゛心理が無意識に働いているのかも…

岸壁の母や新二氏が亡くなり、人々の記憶からも消えるとき、それは次の岸壁の母や新二氏が大量に生み出されるときとなる。どこかの腐ったマチなどは、「暗いイメージ」とか言っていて、その先頭を行こうとするかのような愚か者にようにも見える。帝国の亡霊とゾンビがその復活の機会を狙う日本では、どうかみなの心の中に強く生き続けてほしいと希望する。

附録

次のページへ関連項目

| このページの目次 |

| -舞鶴引揚記念館- |

| -引揚の歴史- |

| -引揚の様相- |

資料編の索引

| あ | い | う | え | お |

| か | き | く | け | こ |

| さ | し | す | せ | そ |

| た | ち | つ | て | と |

| な | に | ぬ | ね | の |

| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| ま | み | む | め | も |

| や | ゆ | よ | ||

| ら | り | る | れ | ろ |

| わ | ||||

市町別 |

| 市町別 |

|---|

| 市町別 |

引用文献

Link Free

Copyright © 2018 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com)

All Rights Reserved

『岸壁の母』より

『岸壁の母』より