|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �N�E���E�� | ��v���� | �Q�l�L�� |

| 20.12.1 | �����ϊC�R�������e���ߏ㗤�n�A�����ƁA�R�A�㗤�n�x�ǂߏ㗤�n�x�ǂƉ��� |

|

| 12.6�@ | �����c�������C | |

| 12.8�@ | ���ɍ��×��N�l���e���ɕύX | �����N�l�A�����ߎx���A�ɍ��×����Ɏ������ݒu |

| 12.12 | ���{�Ȃɂ����Ēn����������ǎ�����c | |

| 12.14�@ | �����فA��|�����g����ǐݒu | |

| 12.22 | ���N�l���҂ɂ��ċ��c��i�Ǔ��j �����u�����ɑ���N�C�� |

|

| 12.26 | �����g�Ҏ���A�����c��i�Ǔ��j | ����Љ����A���g�҂ɒ��ԋ��o�Y�������ꌏ�\�~�ƌ��� |

| 12.29 | �����߈��g����Ǖ��ۑg�D���߂� | |

| 12.30 | ���������������O�Y�C���@ | �����E�����A���g�҉�����ꌏ�S�~�Ɍ��� |

| 21.1.10�@�@ | ���F�i���g����ǐݒu�A��|���o�����Ƃ��� | |

| 1.11�@ | �����������茴�R�V�C�� | |

| 1.12 | ���R�͒��~���R�֏o�`�i930���j | |

| 1.18 | ���đD209�Ǒݗ^�Ɋ�e�ȋ��� | |

| 1.19 | �����g�҉���p�������B���c��i�Ǔ��j | |

| 1.21 | ���吐�ہA���R�֏o�`�i2556���j | |

| 1.22 | ���ɍ��×��ɑ�֏�����g�p���� | |

| 1.25 | ���Ɩ������Ŕ������C�� | |

| 1.28 | ���C�h��85�����R�֏o�`�i242���j | |

| 1.29 | ���l���A�H�ƁA���ށA�{�݂ɂ��ċ��c��i�Ǔ��j | |

| 2.1 | ���R�l�����p�~���� | |

| 2.4 | �����R�͕ۍ��A���R�֏o�`�i275���j | ��������틦��Ì� |

| 2.5 | ���ꖜ�����e�����ɂ��ĎЉ�ǒ��d�� | |

| 2.7 | �����]�ہA���R�֏o�`�i258���j | ���A���͑����ɔ�������Ԑ���������i������c�j |

| 2.8 | ����ꕜ���������쐳�s�C�� | |

| 2.9 | �����������ė��� | |

| 2.13 | ���J�������s | |

| 2.15 | �����g�ؖ����l���̓���{�s �Z���]�ہA���R�֏o�`�i491���j ���N�l�ؗ��Ԃ̋��������J�n�i������j |

���Ǖ��ߊY���҂̊����֎~�w�� |

| 2.18 | �����R�͒��~��������`�i6���j�i�Ί_���j | |

| 2.20 | ���\���l�������������c�i�Ǔ��j | ���k�N�l�����{���� |

| 2.21 | ���ԋ{�ہA���R�֏o�`�i857���j | ���c�ӁA���ÁA�ʕ{���g����ǐݒu |

| 2.22 | �����㌟�u�����ޔC�|�|��R�d���C�� | |

| 2.24 | �����]�ہA���R�o�`�i416���j | ���������F�ōďՓ� |

| 2.27 | ���ԋ{�ہA���R�����`�i8���j ��SS7�����R�o�`�i518���j |

|

| 3.2 | ���ԋ{�ہA���R�֏o�`�i866���j | |

| 3.5 | �����]�ہA���E�i457���j | |

| 3.6 | �����쒀�͊��A���E�@�i434���j | |

| 3.9 | �����ɕ��ֈړ]�J�n | |

| 3.11 | �����g�M�l�͐����߁A���Ғ��N�l�͕��n��ɂ����ď����w�� | |

| 3.13 | ����Éۂ��Ɩ������猟�u���Ɉڂ� | �������ȂɈ��g����@�ݒu ������{�l�̓o�^�ߌ��z |

| 3.14 | �����R�͒��~�A���R�֏o�`�i700���j | |

| 3.15 | ���\�R��V�P�� | |

| 3.16 | ���O�A�����ݒu ���ԋ{�ۊ��R�֏o�`�i480���j |

�����g�Ɋւ����{�w�� |

| 3.19 | ���k�N�{�БN�l�̈��g���~�w�� | |

| 3.20 | ���E���r�͋y�і��[�Ηp���� �����g�Ɩ��͐����ߒn�摗�ҋƖ��͕��n��ɂ����Ď��{���w�߁i���n�h���R�j ��SS114���A���R�֏o�`�i333���j |

|

| 3.21 | ���ԋ{�ہA���R�����`�i46���j | |

| 3.23 | �������߉w�O�x�e���J�� | |

| 3.24 | ���ԋ{�ہA���R�֏o�`�i767���j | |

| 3.26 | �Z���쒀�͖��A���R�֏o�q(361��) | �����É����g����ǐݒu �Z�ʕ{���g����ǔp�~ |

| 3.27 | �����͒c�̂Ƃ̋��c��i�Ǔ��j | |

| 3.29 | �����]�ہA���R�֏o�`�i500���j | |

| 3.30 | ���זk�ہA���R�֏o�`�i446���j | ���O�������ݐE��921�� |

| 4.1 | ���q�J�����ݒu ���������ߕa�@�ɕ����ݒu �����g�ҋA���H�Ǝx������� |

|

| 4.4 | ���ԋ{�ہA���R�֏o�`�i468���j | �����i�ߕ��}���[�卲��s���@ |

| 4.6 | ��������Ɍ��u�������ݒu �����g�Ɩ��W�������Ƒō���i�Ǔ��j |

|

| 4.8 | �����P�ہA���R�֏o�`�i401���j | |

| 4.12 | �����g�Ɩ��\�s���K���{ | |

| 4.13 | �����P�ہA���R�����`�i408���j �����g�Ҏx����������i�ѕz�O��_�j |

|

| 4.14 | ���\�R���t�P�� | |

| 4.16 | ��V39���A��C�����`�i3273���j ���זk�ہA���R�֏o�`�i613���j |

���D����g���z��̌����B (�ꕜ���l�����j |

| 4.20 | ���ԋ{�ہA���E(277��) | �������R���t�苒 |

| 4.21 | ��V97���A��C�����`�i3322���j | |

| 4.22 | ��V100���A��C�����`�i3333���j | ���������t���E |

| 4.24 | �����P�ہA���R�֏o�`�i558���j �����]�ہA���E �i490���j |

�����N�l���҂͔����A��菈���ƂȂ� |

| 4.25 | ���蒅�n����v�j�i������c����j | |

| 4.27 | ��V2���A��C�����`�i3802���j | |

| 4.28 | ��V99���A���E �i3134���j���������u�� �����R�͐��A���R�֏o�`�i255���j |

|

| 4.30 | �����n�i���R�̎w�߂ɂ��N�l���e�҂��ꎞ�I�ɓV�䗾�Ɉڂ� | |

| 5.1 | �������A���t�ɐV���{���� | |

| 5.3 | �������ٔ��J�� | |

| 5.4 | ���ԋ{�ہA���R�֏o�`�i323��) | |

| 5.7 | �����g�Ɋւ����{�w�ߑ�ꎟ�C�� | |

| 5.9 | �����Ғ����l�W���J�n�i�V�䗾�j | |

| 5.10 | �����߈��g����NjƖ��A���ψ���� �����g�҉��}������x���v������i����@���Ɠ�O�ꍆ�j |

�����{�ČR�ԍݖ��M�l���ҋ��萬�� |

| 5.14 | �����쒀�͊��A��C�֏o�`(116���j | �����b�����g�J�n |

| 5.16 | ���C�h��158���A���E�@�i5���j | |

| 5.17 | ���{���ɂ�q�J�Ɉڂ� | |

| 5.18 | �����o�۔p�~ | |

| 5.20 | ���ČR�t�I�[�h�������u�����@ | |

| 5.22 | ���g�c���t���� | |

| 5.23 | �����{�R���t�苒 | |

| 5.24 | �����ߎs���ɑ�����g�[�֍u���{�ԊJ�� | |

| 5.26 | ���c�@�É������g�҂ւ̌䉺���i�`�B�� | |

| 5.28 | ���\�A���g�ɂ��ĕă\���J�n | |

| 6.3 | ���ē����g����@�������@ | |

| 6.4 | �����g�w�l����~��̑ō�����i�Ǔ��j | |

| 6.5 | ��V74���A���b�������`�i3474���j | |

| 6.6 | ��V7���A���E�i3492���j | |

| 6.7 | ��V82���A���E�@�i3143���j���]�`�u�X�u�� �������ʐM�戵���ʒm |

|

| 6.15 | ���������������z | |

| 6.20 | �������@�\�ꕔ�����i���ށA�{�݁A���e�̎O�۔p�~�H�Ɖۂ��ۂƉ��߂��j ��V74���A���b�������`�i3545���j |

|

| 6.22 | ��V71���A���b�������`�i2490���j | |

| 6.26 | ��V53���A���E(2475���j | |

| 6.27 | ��V57���A���E�@�i2489���j���]�`�u�X�u�� | |

| 6.28 | ��V28���A���E(2492��) ��V82���A���E�i2425���j |

|

| 6.29 | ��V61���A���E(2499��) ��V92���A���E�i2479���j |

|

| 6.30 | ��V69���A���E�i2492���j ���@�\�����ɔ����E�������i324���j |

���V�@�\�l��1072�� |

| 7.1 | �ZV86���A���b�������`�i2503���j ��V45���A���E�i2504���j |

|

| 7.2 | ��V100���A���E �i2498���j | ���͑D��g����ʖM�l�w���̌��i�ꕜ87���j |

| 7.3 | ��V2���A���b�������`�@�i2490���j | |

| 7.4 | ��V74���A���E�i2495���j ��V37���A���E�i2497���j |

���t�B���b�s�����a���Ɨ��錾 |

| 7.5 | ��V44���A���E�i2496���j | |

| 7.6 | ��V70���A���E�i2506���j ��V24���A���E�i2508���j |

|

| 7.10 | ��V28�����A���E�i2507���j | |

| 7.13 | ��V27�����A���E�i2534���j ��V17���A���E�i2506���j |

|

| 7.15 | ��V76���A���E �i2525��) ��V92���A���E �i2538���j |

|

| 7.16 | ��V53���A���E �i2513���j | |

| 7.17 | ��V86���A���E �i2559���j ��V69���A���b�������`�i2535���j ������Ɩ��A���ψ���i�Ǔ��j |

|

| 7.18 | ��V82���A���b�������`�i2489���j ��V29���A���E�i2529���j |

|

| 7.21 | ��V74���A���E �i2553���j ��V37���A���E�i2568���j ��V68���A���E �i2501���j ��V100���A���E �i2515���j |

�������{�a�����@ |

| 7.22 | ��V61���A���E �i2458���j �����g����ǎj�҂���v�́i�����ܔ������j |

|

| 7.23 | ��V2���A���b�������`�@�i2541���j ��V44���A���E�i2542���j ��V70���A���E�i2514���j |

|

| 7.24 | ��V24���A���b�������`�i2494���j | |

| 7.25 | ��V�����ȍ~��������Ԃɓ���Ǝw�߁i�ō��i�ߕ��j | |

| 7.26 | ��V57���A���b�������`�i2581���j | |

| 7.27 | ��V27���A���E�i2485���j������ǂ��R�����������ɂ�28�������ۂɉ�q | |

| 7.29 | ��V76���A���b�������`�i2505�ܖ��j�R�����̋^�O����Ƃ��Ċu���A�V�䗾�ɒ◯��T�� | |

| 7.31 | �����g�D�Ƃ̒ʐM�A���ō����� | |

| 8.10 | ���{�@���앨���ے��A������ | |

| 8.13 | ���ݗ^���g�D�\�ܐǕԊҌ��� |

���̎����܂łŁA���Ԑl�͂����������g�͏I���ŁA���ƁA���̔N�̔N������͋��\�A����̋����R���m�����̈��g��(����)�ɂȂ�B

������̎���

���߂̂����������������g�{�݂̎��͑����āA�Ō�܂ŗB��c���Ă������j�̏ؐl�u������g���v���Ƃ��Ƃ�����邱�ƂƂȂ����Ƃ����B�V�����͂��������悢���̂�ނ��̏ɂȂ����A���ɐS�ꂵ�����A���čŌ�̎p�����Ă����Ă��炦����ƌ��n�Ō��w�����������������m��l����b�������A�Ƃ����̂ŏo�����Ă݂��B(���L�҂̍H���X����̒m�点���V���Ȃǂŕ��ꂽ�B�����g���̂܂��Ƒ��`���镑�ߎs�̓��[�����瑗���Ă͗��Ȃ������A���70�N�̐܂�ڂ̔N��O�ɁA�ǂ����������Ă�����̂ł��낤���̂��A�����̕��������ĂȂ��̂��A�{���Ȃ�u�����̕��v����������ƕۑ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��؍����̌����ł���A�������܂��������Ȃ������Ȃǂ����ĂĂ��悭�͂Ȃ�B����̐�`����łȂ��A�������葫�������āA�܂��͂����l���������肳��邱�ƁA�����ĉ�ЂŌ����ΐꖱ�N���X�g�b�v�ɂ������肵���̂𐘂���邱�ƁA�����łȂ���ǂ��ɂ��Ȃ�܂��B��26.12.26)

�c���Ă���̂͂��̕����������ł��邪�A�{���͂��̌����͂����Ƃ����ƒ������̂ł������Ƃ����A�ʐ^�Ō��������֓������炢�̌����������Ă����炵���B����̓����̔������炢�������c���ꂽ���̂��A����Ƃ�������͂��Č�ɐV���Ɍ��Ă�ꂽ���̂��A�s���Ƃ����B��ɂ��낢�낢�낢��Ɖ��z���������Ă��āA�ǂꂪ�ǂ̎���̕����A�ǂ����I���W�i���Ȃ̂����悭�킩��Ȃ���Ԃ̂悤�ł���B

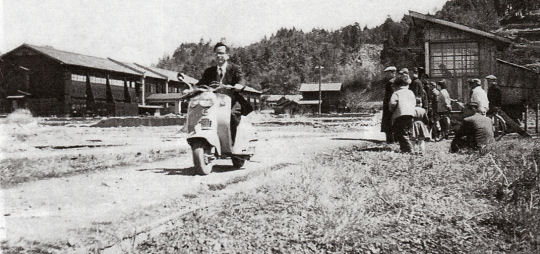

���a30�N���̗l�q���B���߂̐l�̎ʐ^�Ƃ����A�����Ԋw�Z����̂��̂ŁA�o�C�N�̎������A���̂�����Ɍ�����̂����̗��̂悤�����A�m���ɍ����������ƒ��������̂悤�Ɍ�����B(�����̎p����r���Ő�Ă��Čq�����Ă��Ȃ��Q���̌����̂̂悤�ɂ�������A���������c���Ă��錚���Ǝv����B���^�V���o�C�N�̎����������Ŏ���(��41)�����������X�N�[�^�[�ł������A���͕ݑ�����Ă��āA���̃R�[�X�ł������ƋL������A���������������������͋L���ɂȂ��A�A�������ɂ����̈��g����ǂ̂悤�Ȍ���������A�Ǝv�����悤�ɂ��L�����邪�A�m���ȋL���ł͂Ȃ��B)

���X�͕��ߊC�R�H���̍H�����ŁA�������璥�p���ꂽ��\�ΑO��̎Ⴂ�H��������12���12�����l�ߍ��܂�Ă����B�H�ו��̂Ȃ�����ŁA�J�{�`�������H�ׂ�����ꂽ�A���߂̔�����앨���V�b�P�C������A�x���ƂȂ�Β���Ԃɑ����Đ^����ʂ�܂ŐH�������o���ɍs�����A�x�����łɂȂ������Ƃ����B

��������������13�����Ă�ꂽ���A��̒n�}�Ō����ΎႢ�ԍ��قǑ��������A���������قǃf�L�͗ǂ������Ƃ����B

���̎��ォ�s���A������S�i���L�^����Ă���q��ʐ^��

���̌�ɖ��Ԑl�̈��g���Ƃ��Ďg��ꂽ���A�L���ȁu���̎V���v�̕��̉���Lj��g���Ɉڂ�܂ł̏I�풼�ォ��2�N���Ȃ��قǂ̒Z�����Ԃł�����(��22.6��)�B�ŏ��͊��R���������b������̈��g�҂����������B�����������g���Ă��Ă��s����̂Ȃ��l�B�͂��̌�������ɏZ�ݑ����Ă����Ƃ����B���̐g���̂܂܂ň����g���Ă����l�B����ł������B�����ɏZ��ł����������̕����ɓ���Ă��炤�Ƃ����ɂ͉����Ȃ������A�^���X�ȂljƋ��Ȃ������A�ΒY���̂悤�Ȃ��̂����ɗF�͕����Ă����A�����ǂ����Y��ɑ|������Ă��āA�݂Ȃ���Ƒ��̂悤�ɒ����悭�A�����A�������Ƃ�����ۂ������Ƃ����B

�����B��K�͌��ݎ��ނȂǂ��u����Ă��ē����̗l�q�͂قƂ�ǂȂ��B��

�K�i��o�遪����͕��͋C�I�ɂ͓����̂��̂łȂ��낤��(�����̈�Ԑ���)�B

�j�K�͓����̕��������c���āA�^�ɘL���A���̍��E��14��̏��~���̕���������t�����Ă����悤�����A��ɃI�t�B�X�ɂȂ��Ă������̂��A����ȗl�q�B��(�ߑ�I�t�B�X�Ƀ��t�H�[�����ꂷ�������B���҂���������̗l�q�͂Ƃǂ߂Ă��Ȃ�)

�����̒���

���~���͂��łɂȂ��A���͓�m�ނɂȂ��Ă��邪�A���X�J�R��ɂ���ēV��͕���傫�ȃA�i�������A���ꂪ����ɏ��点�ĊK���܂ŃA�i���J���Ă���B

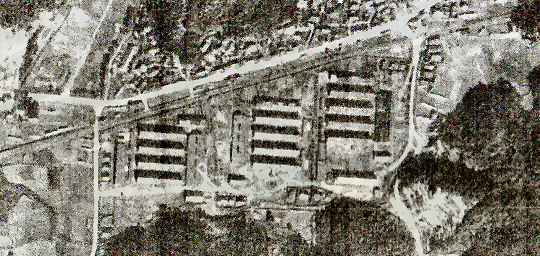

14���~�̕����ł��낤���A�����ɂ�������10����������ꂽ�A������͑S�̂�4000�������e�ł����B����e���Ƃ��͌ĂȂ��ŗ��ƌĂԂ��Ƃɂ����A�嗤�ł̎��e����炵��z�N�����Ȃ����߂Ƃ����B�Q��͖ѕz�����ŁA�~�z�A���������t���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�ѕz�͓~�G��l�U�`�W���A���̑��̎��G�ɂ́A�����ނ˂S����ݗ^���A�ᒠ�͏��v���̕s�����Ă������Ƃƍ\���̂c�c�s���łɂ���̔��������Ȃ��������Ƃɂ��g�p���邱�Ƃ͂Ȃ������B�~�G�̒g�[�͑�Δ��ɂ���Ă����Ƃ����B������ɂ͐�l�p�̐�����R�ӏ��������A��͒n�}�ɂ����̗��̓����ɂ������悤�Ȃ̂����A�ǂ����Ă����ꂾ���̑傫�ȃX�y�[�X���Ȃ��A�z���C�ł��邪�A�_���������܂���Ă����h�{�����̐��サ���l�B����ł���������A���H�͂����Ԃ�ƋC���������Ƃ������A�����̈�ʔz���ʂ�菭���悢���x�̂��̂�����Ƃ����A���̍��͂���������400�O�����ł̂��ɕĔ��V�R�̊����ƂȂ�������A���т₺��܂��卪����̖��X�`�A�Е��@�ׂ�I���炢��2000�J�����[���炢�B��b��ӂ�����������x�ł��낤���B���ɐ\������Ȃ����A�����������Ȃ��F���Q���Ă����̂ł���B�C�R�J���[������Ⴊ�łȂ��A���߂͂��̗��j���炱������������悩�낤�B���a21�N�̈��g�ҋ��H�������c���Ă���B

���H�@�с@�@�@�@���n�Ĉ�O�O��

�@�@�@�@���X�`�@�؎l�����A�˂����A�����юO�����A�ϊ��܂��A���X�l����

�@�@�@�@���@�@����l����

�@�@�@�@���@�@�@�@�l��

���H�@�с@�@�@�@���n�Ĉ�O�O��

�@�@�@�@���ρ@�@�@���ה������A�卪�܁����A�l�Q�l�����A�߂ڂ��l�����A������܂��O�����A�����E�����܃��b�g���A�ݖ����E���ꃊ�b�g���A���O��

�[�H�@�с@�@�@�@�@���n�Ĉ�O�l��

�@�@�@�@�ύ��@�@�@�I�ꁛ�����A�卪�܁����A�l�Q�O�����A�ʂ˂��l�����A�˂��O�����A�ݖ����E���ꃊ�b�g���A���O��

�@�@�@�@�Z���@�@�@�ق���l�����A�ݖ����E���b�g��

�嗤���琼���ߍ`�ɒ����ƑD���ňꔑ�A�⍜�A�⑰�A�v���@���ҁA��ʖM�l�A�����҂̏��ʼn��D�B�����ł���������͈�Ԃ��Ƃł���B�S����u���̑q�ɂɎ��e��40���قǂ̔Ǖ��������āA�Ŋ����A���̕K�v�Ȏ҂̔��ʂƈ��g�،�t�A�ו��Ȃ�DDT���ŁA�����A����A�،��A�؏��̐\���a���B�ו��̑����B���̌�⍜�E��[�̓g���b�N�ŏ�����֑���A���҂̓o�X�ō��a�ɑ����A���̂ق��͐����߉w������܂ŗ�Ԃɏ�����A�P��Ԗ��W15�q�Ґ�750����������B������ɂ��ƁA���u(���f�|�����|�퓗�ڎ�|DDT����)�A���g�E�����葱���ł������B���ԖM�l�̎葱���́A���g�ؖ������炢�A���A����������{�~�ƙ[���A�̋��܂ł̏�Ԍ��Ɖ��}�̉��앨���A�g�s�H�������B�����͂���ɕ����葱�����������B�g�㑊�k�⍢���҂ɂ͋�����t���ꂽ�B������łP�����ė����͓k���Ő����߉w�Ɍ�������(�ו���V��҂͎Ԃő�����)�A�����߉w�ɂ�1000�����e�̑ҍ���������A�����Ȃǒ��ꂽ�Ƃ����A�Վ���Ԃ����������A���ʗ�Ԃł��悩�����B�ǎ��ȂǗ���������̂Ȃ��҂͐X���֎��e�ւ��������B�ꎞ������Ƃ����̂��Ⴆ���Ƃ����A20�N10������͈�l30�~�A21�N�P�������100�~�ɂȂ����Ƃ���(���̂���̓s�[�X10�{���肪�V�~�B�����㏸���͂������������������Ⴆ�Ή��i�͂����Ԃ�ƈႤ)�B

���g�҂�21�N�����ł����̐���13���]�ł������Ƃ����B�t�ɑ嗤�A���čs�����l�͂P���T��Ƃ����B���������3500���ɂ��Ȃ�A����͒���ςȋƖ��ł������낤�Ƒz���ł���B

(�����ɂ����������u������ړ��v���Ԃ���������Ƃ���Ȃ猴�����낤�B�������̂̋K�͂��傫����ΐl���͂���ɂ���ɑ����A�ړ����Ԃ͂����ƒZ���B���g���ł͂Ȃ��A���{������{�ւ̈ڏZ�ƁA���{����C�O�ւ̐��疜�̑�ڏZ�ƂȂ邪�A���̂��߂̒��ԋ��Z�{�݂�������Ȃ������K�v�ɂȂ�B�u������v�I�Ȍ����𐔌���Ȃ����Ă܂����ĐS���Ĕ����˂Ȃ�Ȃ����A�N����������������ĂȂ��B��n�k��Ôg�Ȃǂւ̔��������疜���̌v������Ă��A���ꂪ�����̋������ŁA�厖�̂̏ꍇ�͌v�悷�痧���Ȃ��̂����A����͖ق��Ă��āA�~�~�É��o���U�C�Ŕs���z�肵�Ȃ��������R�����{�Ɠ����Ŋ֓d����o���U�C�A����Ȏ��̂Ȃ��郏�P�Ȃ��ł��傤�A���������{�͂P�N�ɐ��Z���`�̓q�Y�~�ߑ����Ă��Ă₪�Ă̓o���U�C�ł���A�����čĉғ��Ȃǂƌ�����A���Ȋw�I�Ȓ����ӔC�Ȓ��A�z���ƂɂȂ��Ă��܂��Ă���A�u������v������{�ɂ��Ȃ��ČJ��Ԃ���関�������Ă��i��ł���B

�P�O�`�Q�O������́A�ȂǂƂ����G�l���M�[�́u�W���X�g�~�b�N�X�v�_�ȂǂƂ��������ꂽ�m�[�e���L�h�A�z�l�Ԃ̃������č�����N�\���N�c�Ȃǂ͌����̈��S�Ƃ͉����W�͂Ȃ��A�͂��炩���ړI�̃��V�d���_�ł���B���{�ɂ̓W���X�g�~�b�N�X�͐������Ȃ��A3.11���������Ƃ���ł͂Ȃ����B�܂��߂Ș_�c���ł��Ȃ��Ȃ�ޏꂵ��)

�O���猩��̂��܂����������̗l�q�����ׂ̂�悤�B

����70�N���̂̂��ƂŁA������\�ł����Ă����͂���90�ł���A�����̎q�ǂ��B�Ɠ�����(�]�������k��)��������A�Z�Ղ��������Ƃ������n�̐l�B��������������B���̎q�ǂ������ƌ����͔̂N���l���Ă��A�嗤����A��ċA�����q(�嗤�̎q)�ł͂Ȃ��A�����g���Ă���̂��ɂ����Ő��܂ꂽ�q�Ǝv����B���܌��C�Ȏ҂ɂƂ��Ă͂��̎���ɂ܂ʼn����Ă��邱�ƂɂȂ�B

���̌������͒n���@�ۉ�Ђ��ꕔ���w����(���Ԃ�P�`�R��)�A�H��⎖�����ȂǁA���[�v���������������Ƃ����A�����������̂Ƃ��Ďg���Ă������A���̌㍡�̏��L�҂ł���H���X���w�������ޒu��Ɏg���č��Ɏ����Ă���Ƃ����B

�H���X�̎Ⴂ�ꖱ�����A�g�V�Ɏ����킸���̌����̗��j�I���l���������藝�����Ă����A�p�����҂Ƃ��Ă��̐ӔC�̏d�����悭�m���Ă�����l�q�A���ߐl�Ƃ͂��������ė~�����悤�Ȑl�ŁA���̔{�������Ă����N��肪�䂪�g�p���������悤�ȁA����ȎႢ�l������̂��Ɗ������悤�Ȃ��Ƃł������B�������Ƃ͂����������n�̗��j�ɂӂ��킵���悤�ȏZ��n�ɂ������Ƃ����B

���g���͂��Ƃ��Ƃ͕��ߊC�R�H���̍H���Ɛg���ł������B�H��������̎ʐ^���w�������@���̏��a�j�x�Ɍf�ڂ���Ă����̂ŏ���Ɉ������Ă��炤�B

�ǂ��ɂ������H�����Ȃ̂��͕s�������A������Ƃ����Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B

�w���s�V���x2015.2.24������

�Ս����������p�H�����@�@�E����E�O�c�@�O�Y�i���E�E90�j

�@���߂̋��C�R�H��̏h�Ɂu������v����̂����Ƃ����B�������p���ꂽ�̂�1941(���a16�j�N11���������B�����A����h�ɂ͌��z���ŁA�e�n����̒��p�H�͍��l���̖��Ƃɐ�l���炪�h�����A����h�ɂ����܂ł͓��ʗ�Ԃŕ��ߊC�R�H���ɒʂ��Ă����B

�@�~�̕��߂͐Ⴊ�����̂悤�ɍ~�芦�������B����̏h�ɂɈڂ����̂�1942�i���a17�j�N�P���B�h�ɂ̐����͏�P���ɂP�l�̊��ŁA�K���͌������A����5��5���O�ɊC�R���́u�����N���v�̓J���L���ɋ����B���ꂩ��P���ԂŒ��H�Ȃǂ��ς܂��A6���Ɉ�c�ɂȂ�����čH���������A�n�Ƃ�7���������B�����A�o�X�͂Ȃ��A�s���A�������50���̒ʋ������B

�@���p�H�̌��̐E�Ƃ͓X���ȂǂŁA16����18�̎�҂������B�h�ɂ��X����y�͂Ȃ��H�ׂ邾�����y���݂������B�H���͈�V�тł������̓C���V�����������B�����ł������Ă����B�H���̒莞��4��45���ŁA�d�����I�������߂̊X�̐H���i�X�����ڂŌ��Ȃ��������ďh�ɂɋA��B7���̗[�H�͂������ҊO�ꂾ�����B9���̏����ŋ��s�̎v���v���̘b�����f���z�c�܂ł��Ԃ��ĐQ���B�����ɒg�[�͂Ȃ������B

�@��������x�Ƃ��̂悤�ȑ̌������Ȃ��悤�A�����������w�͂��������B

��L

���̎����̖��Ԉ��g�҂̎�L�͈ӊO�Ƒ����c����Ă���B���݂̓��s�́A���悾���u�������}���܂����v�A���ۂ͔ނ疳�����Ă��邪�A���Ă͂����ł͂Ȃ������悤�ł���B

�s���s��(�����ɂ͎��s�ϔ��s����)�w���̊C�O�����g���x�ɂ́A���ۏЉ�ł��قǂɑ����̌f�ڂ�����B

���g���̎v���o

�@�@�@���s�s�R�ȋ�c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c

���a��\��N�����A�����ŐQ������̎�l�̕��i���\�܍˂��炢�������Ǝv�Ӂj�ƌZ�v�w�̎O�l��g�ƁA�������v�w�Ǝq����l�A��l�̕�i���\�l�˂������Ǝv�Ӂj�̌ܐl��g�ň��g���鎖�ɂȂ�A�����̕��́A�Z�Ǝ�l���^���J�ɂ̂��āA���͈�Δ��̒j�̎q��O�ɂ��R����A�Z�˂̏��̎q�ƕ�̎�������āA���ނƐH�Ƃ����������������b�N�T�b�N��w�����A�ߏ��̐l�ƂȂ��ʼnw�ɍs���̂ł��B

���̎p��z�����ĉ������B�ǂ�ȋ�J���o����Ǝv���B���̎��͗܂��łȂ��������A���v�����������Ă���Ɨ܂��o�ĂƂ܂�Ȃ��c�c�B�݂�Ȃ��킢�����ŁA���ق����܁R�ŁA�Ƃ�B�Â��ɂ��ďo�����̂��Ƃ������܂ł��Y����Ȃ��B�ƎR�w�ŌZ�����ƕʂꂽ�B�a�l�Â�͋q�ԂŁA����͉ݎԂŁA���̒��֑������̐l�Ԃ��A����ɂƏ�荞�ށA�N���A�q���A�ו��A�ӂƋC�t���Ǝ�l�̎p�������Ȃ��A���Ȃ����̂�Y��鎖�͂Ȃ��B���������A�ăR�����ɂ����B

�J���ӂ�A�g�C�����Ȃ��B�ݎԂ��~�������ɉ��ɂ���āA�l�����Ă��悤�����Ă��܂����A���܂��Ă����Ȃ��B���͎q���ɓ��̂܂��Ă������琶���Ȃ��Ă悩�������A�����ɂȂ����l�͂ǂ�Ȃɍ����������낤�B���l�̋@�֎�ɂ݂�Ȃŋ������A�ݎԂ��o���Ă��炢�A���H�R�̕������ݎԂɂ������ɂ̂荞���Ƃ�ꂽ��c�B�����炪��R�����ɂ��A���S�̎Б�ɓ���Ă��炤�B����ڂ�ڂ�A�����̂��Ă˂��Ȃ��B��l���q�����������U�߂Ă˂��B���݂̂��̂܁R�A�D�ɂ̂�܂ŐH�����ǂ�Ȃɂ��Ă����̂��A�Ĕ����Ă����Ă��ׂĂ����̂��A������̂ɖ����ł��܂�o�����Ȃ��B���悢��A�A�����J�̃��o�e�B�ݕ��D�ɂ݂�Ȃ���ɏ�荞�ݏꏊ�̎�荇���B�Q������̕��̓A�����J�R���a�@�ւ�čs���ĎE�����A�D�̏ォ��ѕz�ɕ��ŊC�ւ��Ă������ł���B����̑D�ł����l�͊F�C�ɂ��Ă�ꂽ�B�d�l�̂Ȃ�����ł����B

��������Ȃ��Ȃ�A���ނɑ召�ւ��Ƃ�A�b�ɏ���Đ���̂ł��B�傫�ȃz�[�X�ŊC�����b�Ɉ����Ă���A�H����Ӑl�A����l�A����Ȓ��ł�������ւ��C�ւ��āA��Ǝq����l���̂��ނ̐���B���ނ��Ƃ��Ĕ߂����v�������܂����B

���悢�救�߂ɂ����ł�����R�������o�ĂȂ����������Ȃ��Ȃ�A�b�ɒj��������������o���Ă���������ɂȂ����̂��ł��B�͂Â��������Ȃɂ��Ȃ��l�Ԃ��肬��̏�ԁc�c�B���̎����O�\��˂ł����B���悢��㗤�A���A�q����O�ɂ��R����A���̎q�̎�����āA��͎�l���w�����A�V���n���āA���e���œ�������ł���A��l��~������ւ��Ă��炢�A���ꂼ��̍��ւ��ւ�̂ł��B���������ĂȂ��l�ɐ�~���Â��Č�ւ��Ă��炢�A�ܕS�~�ÁR�ɂ��Ăǂ��̐l���m��Ȃ��c�B

�l�\�N���O�̎��A�j�������ꂵ���߂������ゾ�������A����̎��̗l�ɂ����₩�Ɏv���o���B�Ȃ��������܂�A�܈���o�āB���R���ꂩ��l�\�N���̂₤�B

���ߏ㗤�̎v���o

�@�@�@���Ɍ����{�s�c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c

��C���o�q����LST�́A�\���葁�����{�ɒ������̂ŁA�p���ŕd���~���A�R�����̐������Ԃ̉߂���̂�҂����B�߂���ʂ�M����u���A����Ȃ����v�Ǝ��U���Č}���ĉ�����B����Ɠ��{�ɋA��������̂��B

���a��\��N�l����\�ܓ��ߌ����Ə㗤�����B�㗤��O�ɂ��Đ\���n�����ꂽ���Ƃ́A

��A��،��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������Əe�E�����B

��A�����̉ו��͎����ʼn^�ԁB�ԖX�ɂ��̂�ł��S�~�͂Ƃ���B���l���݂��瓐�l�Ǝv���B

��A���O�B�ɕ�����H�Ƃ͂Ȃ��B�쎀���o��ŋA����B

���B�͋A�����ė��Ă悩�����̂��H�ł����B�͓��{�̑��ɋA���鏊�͂Ȃ��̂�����c�B

�����ŏd���ו��������čL���ꏊ�Ɍ����ƁA�r�͂������j�̐l���u�ו��������܂��傤�v�ƌ��͂�邪�A���܂��ĕ����o���ƁA�C�t���ꂽ�̂��ꏏ�Ɏ����ĉ��������B����������Ƃ����Ă����̂ɏ��ł����A���̊Ԃɉ����Ǝ�Â��̗�ɉ����B�����������Ă���Ԃɉ��͒m��Ȃ��l����ɂȂ��Ă���B�ǂ�����l�c�����ꂽ�l�q�A����ĂĂߍ��ו��������Ă��낤�낵�Ă���ƁA�N�����@�u�����A�����A�D�Ԃ��o�܂���v�Ƃ����ė��ĉו������グ�ݎԂ܂ő����ĉ��������B�Ƃɂ����Ԃɍ���Ȃ�����Ǝ�߂̉ݎԂɕ��荞��ʼn�����B

����킷�Ɠ������̕��̊炪����A�����悩�����B

�ݎԂ��~���ƕ��������܁RDDT�U�z�A�U���ĕ��C�ɓ���̂��Ƃ����B����̓����ɂ͂��̊Ԃɂ����߂̒j�̐l�������Ă���B���̑O�𗇂Ń^�I�����Ȃ��Œʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ŕ�э������͔����ɂ����Ă���B�J���L����ꂽ�����A���A�g�̂Ə��ɏ��ł��ꂽ��ł���B�o���ɏo��Ƒ҂����܂��Ă����悤�ɎO�퍬���̗\�h���ˁA�܂�Ńx���g�R���x���[�ɏ悹���Ă���悤�Ȃ��́B

�[�H��A����o����Ă���s�s�̐�Вn�}�ŁA�S����̒n�}�����邪�A������Ԃ��ʂ�Ԃ���Ă���B���ĉƑ��͒��N����ǂ��Ɉ��g���Ă�����̂��H���̖�͉����ɂȂ��M���o���A���̂܂ܐQ���ށB

���߂̕��X�ɂ͐F�X�e�ɂ��č������̂ɁA���̎��͐�����̋����ŁA������d�˂܂����B��ϐ\����Ȃ��v���Ă���܂��B���߂Č�������\�グ�܂��B

�v���o���g���̂���

�@�@�@�@�@�@���挧����s�c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c

�����F�̃R�������畑�ߍ`�ցA�����ĐV���̑����ݏo�����u���߁v�͎��B��Ƃ̑��̌̋��ł��B��������̎v���o�̒�����O�A�l�E���܂��B

�c���Ă������{�͔������������@���g�̉ݕ��D�����C���ʂ鎞�́A�[��œ��ɑ�r��A�����A�D�����u�D�͓]�����E�A��������܂łƎv�������A�F����o�債�ĂƂ́A�ǂ����Ă������Ȃ������v�Əq�����ꂽ���ł����B

�R���A���{�C�ɓ����Ă���͉��₩�ŁA�����ނ�M�̓����g�ԂɃ`���`���������݂���^��D���ċ}���ł��܂����B�₪�ē��̔��ނ���u�������I���{�����[�v�Ƃ̋��сB�����Č������u�ԁu���A���{�͔������܁R�c���Ă����v�Ǝv���A���������т܂����B���ꂪ�A���̑���ۂł����B

�g���̂��݁��㗤�A�����Đ悸�����A���ˁA���łƏI���āA���{�c���ł̏��߂Ă̐H���ł��B���ĐH���Ɉē�����A���V�̏�������u�ԃn�b�Ƌ���˂���܂����B�ԂƔ��̂��݂�������т̏�ɂ̂��Ă���܂����B�܂��ǂ��Əo�ĉ��������Ȃ����ł����B�߂����ɗ܂͌����ʎ��ł����A������������Ȃ���ǂ����Ă������܂��B

���n���R�����ł��傤�ɁA�������ďj���ĉ����邨�S�������������̂ƁA����Ƃ����܂ŒH�蒅�����A�����S���ւ����Ȃ��A�̈��S�����d�Ȃ��ďo���܂������̂ł��傤�B���N�߂��Ă������Ȃ��v���o�̍g���̂��݂ł��B

�c�Ȃ����͂������ĂȂ��Ȃ��Ă������o�q�����R�����`�ł́A��ˎO�P���̎O���́A�Ԃ��������C�𗚂��ă��`���`�ƕ����܂����̂ɁA�D���ł͍����Ă���ł����B�h��邩��Ǝv���ĕ����Ă��肢�܂������A���ď㗤���āA�h�ɂ̕����ŕ������悤�Ƃ��Ă��S�������܂���B�����ŖY�ꂽ���̂ƈ��S���Ă��܂������A���������ʖڂł����B���x�̉h�{�����Ńm�~���̐Ղ��F�A�^�������Č����J���A�����Ⴂ�A�����Ⴂ�Ƃ��������Ȃ���A��P����ɂ��̐��֍ĂыA���čs���܂����B�ł��F�l�̂������ŁA�̋����{�̓y�ɓ���܂��������ł��K���ł��B�F�l�L��������܂����B

�����̈��g�҂ُ̈�S�����R�����`�ŏ�D�̍ہA�}���̑D������̂Ԃ₫�����ɓ���܂����B�u���̐l�B�͊��������Ȋ�����Ȃ��B����ɍs�������͂ƂĂ����ł��ꂽ�̂Ɂv�ƁB���߂ŏh�ɂ̕����Ɉē����ꂽ���A�ǂ̉Ƒ����������ɏW���āA��ė������̗l�A�W�̕����ǂ����^���ւƂ����ĉ���Ă��ʖڂł����B���n�A�������̏�ő�̎��ɐQ�����A�ƌ��������Ă����̂ɁH�s���̒����т��т��A���ǂ��ǂ̂����Ƃ��܂�̐����́A�S�Ŏv���Ă��A���邭�f���ɊO�ɏo���Ȃ��Â��S����Ԃɕς��Ă����Ǝv���܂��B���l�т������Ǝv�������Ĕ܂����B

���̑����@���߂̒����œX���̐^�ԂȃX�����̎��������Ȃ��A�q���ɔ����ĐH�ׂ��������Ǝv���A���ł����̎�������Ǝv���o���Ƃ������ƁA�w���Ō��m��ʂ��k����A�����P�����Ă̗l�Ȃ��̂�������Ďq���ɐH�ׂ��������ƂȂǁA�v���o�͐s���܂���B

�����A����

�@�@�@�@�@�@���{�����s�c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c

�u���{���������I�v�ƒN�������B�b�ɂ������藧���ē�֎��������炵�Ă����R�̐l�����́A���݂����Ă�����̂����炦�Ėق��Ă����B�A�����J�̉ݕ��D�X�����������������g�D�́A�������R���Ɍ������āA�������x�ŋ߂Â��Ă����B���߂��߂��Ƃ݂�Ȃ͎v�����B

����A���̍b�ɍՒd�����炦�A�a���҂𐅑��ɂӂ����B���̋V�������߂Ȃ��玄�́A���̂ɂȂ��Ă��c���ɏ㗤�����Ă��悢�̂ɂƐɎv�����B�D���ł́A�S�����͂��Ȏ������܂Ƃ߂Ă����B�G�̂��Ə������t���V�L���ɁA��̈ꏡ�r��z��ŕ���̂��A���̎����̑S���ł������B�Ȃ��A��r�����A�����̂��H�ǂ�ꐶ�����ɁA�`���镨���ƂĂ����l���镨�̂悤�ȋC�ɂȂ�A�Ɛg�҂̐g�y�����炩�A��D�O�ɏE�������̂炵���B

�S���̈����Ⴂ�ȌN���ɂ��Ă���v�N�́A�v�w�̎����̂��ׂĂ��Ȃ��g�ɂ��Ă����B���̕w�l�́A�b�ɂ���ꂽ�֏��̏��֍s�������̗̑͂��Ȃ��A��l�Ƌ��p�̔�ᴂ�ޏ��̕֊�ɂ��g�p���Ă����B�����܂ŗ����炱�̐l�̖��͏��������Ǝ��͎v�����B

���悢����c����Ƃ����ʂ�ł��ˁA�Ə��V�̒j���������B���̐l�͍��A�S�������ɂȂ��ĐQ�Ă��钆�ŁA�������Ƃ藧�ĕG��g�ݍl������ł����B�֏�����߂������Ɂ@�u���c����͉����֊҂�̂ł����v�Ɛq�ˁA�l���̓c�ɂŕ����S�����Ă��܂��̂łƁA�Ԏ�������Ɓu�����ł��˂��v�ƁA�ƂĂ��A�������Ɍ������B���̐l�̈�Ƃ͖k���̉��؎z�ŕ�炵�Ă����̂����A��V�i���c�z)�܂ŒH����A�w�߂��̏t�����w�Z�ɓ���A�����ɏo�����u�t���~�}�c�v�Ƃ�����W�c�̒c���ɂȂ����l�ł������B

���ߍ`�ɂ͔����ł��ꂽ�炵�����ǂ̊͒����A���܂��܂Ȋ��D�����Ă��т��͑̂����炵�Ă����B��q�����肽���l�ɓ�l�̒j�������Ă����B���ɗ�������Ă���\�Έʂ̕��͌x���̂悤�ł������B�Ď��I�Ȕނ̑ԓx�ɁA�̏d���т̎��͉����Ă�肽��������o�����B

�h�ɂֈē������r���A�O�����痈��ΐF�̎��������͂������Ⴂ�����̊�����߂Ă��邤���A�b�����������Փ����N���u�V�x���A����߂�A���̐l�Ɓv�ƁA���ɂ��錳�R���������茩�Č������B�u�����I�v�Ɣޏ��͂т����肵�u�N���I�v�Ɖ���ǂ̐l���������A����������������͂��Ă����B

���b������������ɏo�����������̑D�������Ȃ��B�ǂ����ŏ��̔ӂ̂����Œ��v�����炵���B�����͑傫�����̑D�ɏ�����̂ŏ��������A�Ɛ��b���̐l���������B

����̎҂��ق��Ă���ƁA�ނ͐����r���āu�����܂ŗ��ď�����D���C�v����Ȃ�Ĕ߂����Ă�肫���v�ƌJ��Ԃ����B

����̍L�Ԃ̐H���ł������B���ɔ����сA���̏�ɖ݂���悹�Ă������B���炵���F�̖��X�`�A�V�N�ȃI�J�Y��M�A�Е��B�u�����A���ꂪ���{���I�v�u�����������I�v�ȂǂƒQ�����Â����B

���̖�A����ǒj�q�E���̖K������B�ނ̍ő�̊S���́A��\���Ƃ�����Ȃ����{�l���\�A�։^�\�A�̂����ƁA���\���R�̐퓬�ڕ�ł������B�\�A�ɗ}�����ꂽ���{�l�̂����A�c���̓y�͎̂����ŏ��炵�������B���́A���x�̓A�����J�R�ɕ߂����Ȃ����A�Ɣ�ɉ�����q�˂��B�����A���g�����a��\��N�Z���\�ܓ��ȂǂƋL�������w���g�ؖ����x����̂��A�e���ʂɓ����߉w�ֈē����ꂽ�B

���ꂩ��l�\�N�߂��Ό������ꂽ���u���߁v�Ƃ������t������A���������邽�тɁA�Ђ��Ђ��Ɗ���������ǂ̐l�X�̋C������v���o���B�Ɠ����ɁA����������ɂ��A��������ɋA�������l�������A�����A�ǂ��łǂ����Ă����邾�낤���A�Ƃ��݂��ݎv���B

�֘A����

| �|���g�̗��j�| |

| �|���߈��g�L�O���| |

| ���g�̗l�� |

�����҂̍���

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | ||

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | ||||

�s���� |

| �s���� |

|---|

| �s���� |

���p����

�w���ߒn�����g����ǎj�x

Link Free

Copyright © 2009-2014 Kiichi Saito �ikiitisaito@gmail.com�j

All Rights Reserved