�O��̓`���F46�W

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

|

�]�ؐ��g

�@�ɍ��p���ŕߌ~�ƂƂ��Ɂu�C���J���v���s��ꂽ�B�u�C���J�v�͕��ʁu�C�v�Ə������Õ����ɂ͂��ׂāu�]�v�Ƃ���A�厚�T�Ɂu�]�v�͘p�A���]�̋`�Łu�]�v�̓C���J�ٖ̈��Ƃ���B

�@�C���J���Ɋւ���L�^�Ƃ��Ă͌����l�N�i�ꎵ�O��j�u���N�]�؊v�i�������ّ��j�Ƒ��ɓ������A�����l�N�l���ȍ~�����O�\�l�N�i��せ��j�㌎�܂ł̋L�^���c����Ă���B�C���J���p���ɓ��鎞���͏t��ɑ����A�l������Z���ɂ����ČQ���Ȃ��ē��p���A��x�ɐ��S�{����ꁛ�����{���z���鐅�f�����������B�����l�N�܌��\�l���Ɏ�����{�A���Z�������ɂ͈ꎵ��l�{�ߊl�����L�^��������B�c

�@�C���J���͍]�ˏ����ɋ��������������ƁA���c�E�T�������̗L���ҁi�S���j�̌����Ƃ��Ă���A���c�O�����A�T�����܊��̊����ɂ���ė��v�̔z�����s���Ă������A�~��ߊl���錠�����T�������Ɛ肷��ƁA���c���̓C���J���ɂ��Ă̌�������߂Ă������B��ɕ��c���́u���H�v�̓C���J�̐��f���̈ꊄ�͕K�������I�Ɏ擾���Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B�c

�@�C���J��ߊl������@�͓�����āA���̈�͘p�O�ŃC���J�̌Q���������Ƃ��́A�D�ɕ��s���đ���C���J�̏K���𗘗p���Ęp���ɒǍ��݁A�D�[���������A�܂��|�Ƃ𐅒��ɓ˂�����Ȃ��畽�c�p�̉��l�i���݂̒����ꗠ�̊C�Ӂj�̍��l�ɒǂ������A����̕l�ӂɐl�X�������������A�����������ė��n�ֈ����������B

�@�C���J���͕��c�E�T�������̋����ɕ������錠���Ƃ��čs�g����Ă������A�������Ō����Ęp���ɒǍ��҂ɂ́u�������v�Ə̂���Ǎ��ݒ��Ƃ��Ĉꊄ���^����ꂽ�B�������u�哈�E���o�V���̃w�n�������s���v�ƋL�^����A�p�����݂ɋ��Z����҂݂̂̒n��̌����Ƃ��Ă����B

�@�C���J��ߊl���鑼�̈�̕��@�́A�p���ɓ������C���J���u�]�؉g�v�Ƃ����ĉg�Ԃŕ߂���@�ŁA�u�]�؉g�n���c�p�j�e�g�v�ƕ��c�p�ɂĉg�����ƂɌ��߂��A���̉g�Ԃŕ߂����ꍇ�͎O���ܕ����g�Ԓ��Ƃ��Ă��Ă���ꂽ�B�ߊl�����C���J�͉����i�Ƃ��ĐH�p�ɂ����������A��Ƃ��Ė����Ƃ�A���E���E�������̎c��͔엿�Ƃ����B�C���J�̂�������Ȃ��̂́u�����]�v�Ə̂��A���������Ƃꂽ�̂Œl�i�������A�����l�N�i�ꎵ�O��j�̗��D���͈�{�l�O����ЂƂ���A���N�̃}�C���J�͈�{�Z��O������Z��㕪�ŏ����ȃC���J�͎O��l���ܗЂƂȂ��Ă���B�����l�N�̕ĉ��͈�ΘZ�Z��ł���������}�C���J�ň�{�A�Ė��l�i��܃L���j�ɂ�����A�����C���J�͘Z�l�Z���]�i��ꁛ�Z�L���j�̒l�i�ł������B

�@�C���J�̕ߊl�ɂ������ẮA�C���J�̌Q���p���ɓ���ƕK�����c�p�ɒǍ��ݕߊl���銵�s�ɂȂ��Ă������A�~��߂錠�����T���n��ɂ������̂ŁA�Ƃ��ɂ͑����̃C���J���p���ɓ���ƋT���n��Z���́A�~�ł���Ə̂��ĕߊl���邱�Ƃ��������B�Ⴆ�Ε��c�́u�]�ؐ��g���v�Ɂu�����]�ؕS��\�{�@�����T�����~�g�\�������֎惋�v�Ƃ�������A�����\���N�i�ꔪ���l�j�܌��\�l���Ɉ�ꁛ�{�̃C���J���A�u�^�`�J�~�~�v�Ə̂��ċT�������ߊl�������ɂ́A��ܖ{�c���ɓn���čς܂����肵�Ă���B�c

�@�ɍ��p���ŕߌ~�ƂƂ��Ɂu�C���J���v���s��ꂽ�B�u�C���J�v�͕��ʁu�C�v�Ə������Õ����ɂ͂��ׂāu�]�v�Ƃ���A�厚�T�Ɂu�]�v�͘p�A���]�̋`�Łu�]�v�̓C���J�ٖ̈��Ƃ���B

�@�C���J���Ɋւ���L�^�Ƃ��Ă͌����l�N�i�ꎵ�O��j�u���N�]�؊v�i�������ّ��j�Ƒ��ɓ������A�����l�N�l���ȍ~�����O�\�l�N�i��せ��j�㌎�܂ł̋L�^���c����Ă���B�C���J���p���ɓ��鎞���͏t��ɑ����A�l������Z���ɂ����ČQ���Ȃ��ē��p���A��x�ɐ��S�{����ꁛ�����{���z���鐅�f�����������B�����l�N�܌��\�l���Ɏ�����{�A���Z�������ɂ͈ꎵ��l�{�ߊl�����L�^��������B�c

�@�C���J���͍]�ˏ����ɋ��������������ƁA���c�E�T�������̗L���ҁi�S���j�̌����Ƃ��Ă���A���c�O�����A�T�����܊��̊����ɂ���ė��v�̔z�����s���Ă������A�~��ߊl���錠�����T�������Ɛ肷��ƁA���c���̓C���J���ɂ��Ă̌�������߂Ă������B��ɕ��c���́u���H�v�̓C���J�̐��f���̈ꊄ�͕K�������I�Ɏ擾���Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B�c

�@�C���J��ߊl������@�͓�����āA���̈�͘p�O�ŃC���J�̌Q���������Ƃ��́A�D�ɕ��s���đ���C���J�̏K���𗘗p���Ęp���ɒǍ��݁A�D�[���������A�܂��|�Ƃ𐅒��ɓ˂�����Ȃ��畽�c�p�̉��l�i���݂̒����ꗠ�̊C�Ӂj�̍��l�ɒǂ������A����̕l�ӂɐl�X�������������A�����������ė��n�ֈ����������B

�@�C���J���͕��c�E�T�������̋����ɕ������錠���Ƃ��čs�g����Ă������A�������Ō����Ęp���ɒǍ��҂ɂ́u�������v�Ə̂���Ǎ��ݒ��Ƃ��Ĉꊄ���^����ꂽ�B�������u�哈�E���o�V���̃w�n�������s���v�ƋL�^����A�p�����݂ɋ��Z����҂݂̂̒n��̌����Ƃ��Ă����B

�@�C���J��ߊl���鑼�̈�̕��@�́A�p���ɓ������C���J���u�]�؉g�v�Ƃ����ĉg�Ԃŕ߂���@�ŁA�u�]�؉g�n���c�p�j�e�g�v�ƕ��c�p�ɂĉg�����ƂɌ��߂��A���̉g�Ԃŕ߂����ꍇ�͎O���ܕ����g�Ԓ��Ƃ��Ă��Ă���ꂽ�B�ߊl�����C���J�͉����i�Ƃ��ĐH�p�ɂ����������A��Ƃ��Ė����Ƃ�A���E���E�������̎c��͔엿�Ƃ����B�C���J�̂�������Ȃ��̂́u�����]�v�Ə̂��A���������Ƃꂽ�̂Œl�i�������A�����l�N�i�ꎵ�O��j�̗��D���͈�{�l�O����ЂƂ���A���N�̃}�C���J�͈�{�Z��O������Z��㕪�ŏ����ȃC���J�͎O��l���ܗЂƂȂ��Ă���B�����l�N�̕ĉ��͈�ΘZ�Z��ł���������}�C���J�ň�{�A�Ė��l�i��܃L���j�ɂ�����A�����C���J�͘Z�l�Z���]�i��ꁛ�Z�L���j�̒l�i�ł������B

�@�C���J�̕ߊl�ɂ������ẮA�C���J�̌Q���p���ɓ���ƕK�����c�p�ɒǍ��ݕߊl���銵�s�ɂȂ��Ă������A�~��߂錠�����T���n��ɂ������̂ŁA�Ƃ��ɂ͑����̃C���J���p���ɓ���ƋT���n��Z���́A�~�ł���Ə̂��ĕߊl���邱�Ƃ��������B�Ⴆ�Ε��c�́u�]�ؐ��g���v�Ɂu�����]�ؕS��\�{�@�����T�����~�g�\�������֎惋�v�Ƃ�������A�����\���N�i�ꔪ���l�j�܌��\�l���Ɉ�ꁛ�{�̃C���J���A�u�^�`�J�~�~�v�Ə̂��ċT�������ߊl�������ɂ́A��ܖ{�c���ɓn���čς܂����肵�Ă���B�c

�]��(���邩)���̂���

�@�~�����łȂ��A�C�i���c��Õ����ɂ́u�]�v�ƋL����Ă���j���u���ԓ��v�ɓ����Ă��܂����B

�@�C�͌~�Ɠ����M�������ł���A�x�ċz�̂��߁A��莞�Ԗ��ɐ��ʂɕ��サ�܂��B�~�͕��ʈꓪ�����ōs�����A�I�R�ƕ�������đ������Ē���ł����܂��B����C�͑�Q�ōs�����A�����̊C�������玟�ւƐ��ʂɕ\���A�s�����s�����ƒ��Ԃ悤�ɂ��āA�ċz�����Ă͐����ɓ����Ă����܂��B���t�́u�C�̎��d�ˁv�Ƃ����Ă���A����Ɍ����鐔�̎��{���炢����Ƃ����܂��B

�@���c���ɂ́A���ۈꎵ�N�i�ꎵ�O��j���疾���O�l�N�i���Z��j�܂ł́u�]�ؐ��g���v�u�]�؎Z�p���v�Ȃǂ��c����Ă��܂����A����ɂ��ƁA�����l�N�i�ꎵ�O��j�ɂ́A����Ɉꎵ��l�{���̐��g�������Ă��܂��B���S�{�����{���z���C�̑�Q���p�����j���܂��l�́A�ǂ�قǂ��s�ς������ł��傤�B

�@�p���ɓ������C�́A�u�C�؉g�v�Ƃ����ĉg�Ԃŕ߂�܂����B�u�]�؉g�n���c�p�j�e�g�v�i���c��L�����j�ƕ��c�p�ʼng�����ƂɌ��߂��Ă��܂����B

�@�C�͑D�ɉ����đ���K��������܂��B�p�O�ŊC�̌Q������ƁA���̏K���������݂ɗ��p���Ęp���ɒǂ����݁A�D�[������������A�|�Ƃ𐅒��ɓ˂����ꂽ�肵�ĕ��c�p�̉��l�i���ݒ�����̂��鏊�j�̍��l�ɒǂ������A����̕l�ӂ���������Ĉ�����������A���t�������C�̒��ɓ����ĊC�������������ė��n�ֈ����������肵�܂����B�C�͐��̒��ł�����������ƁA���ꂽ����݂����肹�����ƂȂ��������Ƃ����`�����Ă��܂��B

�@�߂����C�́A�����i�Ƃ��ĐH�p�ɂ����܂������A��Ƃ��Ė����Ƃ�A���E���E�����Ȃǂ̎c��͔엿�ɂ��܂����B�}�C���J��{�̗��D���́A�Ė��l�i��܃L���O�����j�ギ�炢�Ă���A�u�����C�v�Ƃ����傫���̂́A���������Ƃꂽ�̂Œl�i�������A�ĘZ�l�Z���]��i���Z�Z�L���O�����j�̒l�i�����Ă��܂��B

�@�C��p�O����p���ɒǂ�����ł����M�ɂ́A�u�������v�Ƃ��Đ��g�̈ꊄ���n����܂����B�����ɂ́u���I�v�i�ߐ��ȑO�̂ނ�̐��͉ƂŁA�����Ă�����������̌���ێ����Ă�����̂��������j�������I�Ɉꊄ�擾���Ă��܂��B

�@�����������������ƁA���c���ƋT�������l�����ϓ��ɕ��������Ă���A���̂��Ƃ͖����܂ł����Ƒ����Ă��܂��B�������T�������܁A���c���O���ł�����A�������c�����T�����̓�{�̌����������Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@�~�����łȂ��A�C�i���c��Õ����ɂ́u�]�v�ƋL����Ă���j���u���ԓ��v�ɓ����Ă��܂����B

�@�C�͌~�Ɠ����M�������ł���A�x�ċz�̂��߁A��莞�Ԗ��ɐ��ʂɕ��サ�܂��B�~�͕��ʈꓪ�����ōs�����A�I�R�ƕ�������đ������Ē���ł����܂��B����C�͑�Q�ōs�����A�����̊C�������玟�ւƐ��ʂɕ\���A�s�����s�����ƒ��Ԃ悤�ɂ��āA�ċz�����Ă͐����ɓ����Ă����܂��B���t�́u�C�̎��d�ˁv�Ƃ����Ă���A����Ɍ����鐔�̎��{���炢����Ƃ����܂��B

�@���c���ɂ́A���ۈꎵ�N�i�ꎵ�O��j���疾���O�l�N�i���Z��j�܂ł́u�]�ؐ��g���v�u�]�؎Z�p���v�Ȃǂ��c����Ă��܂����A����ɂ��ƁA�����l�N�i�ꎵ�O��j�ɂ́A����Ɉꎵ��l�{���̐��g�������Ă��܂��B���S�{�����{���z���C�̑�Q���p�����j���܂��l�́A�ǂ�قǂ��s�ς������ł��傤�B

�@�p���ɓ������C�́A�u�C�؉g�v�Ƃ����ĉg�Ԃŕ߂�܂����B�u�]�؉g�n���c�p�j�e�g�v�i���c��L�����j�ƕ��c�p�ʼng�����ƂɌ��߂��Ă��܂����B

�@�C�͑D�ɉ����đ���K��������܂��B�p�O�ŊC�̌Q������ƁA���̏K���������݂ɗ��p���Ęp���ɒǂ����݁A�D�[������������A�|�Ƃ𐅒��ɓ˂����ꂽ�肵�ĕ��c�p�̉��l�i���ݒ�����̂��鏊�j�̍��l�ɒǂ������A����̕l�ӂ���������Ĉ�����������A���t�������C�̒��ɓ����ĊC�������������ė��n�ֈ����������肵�܂����B�C�͐��̒��ł�����������ƁA���ꂽ����݂����肹�����ƂȂ��������Ƃ����`�����Ă��܂��B

�@�߂����C�́A�����i�Ƃ��ĐH�p�ɂ����܂������A��Ƃ��Ė����Ƃ�A���E���E�����Ȃǂ̎c��͔엿�ɂ��܂����B�}�C���J��{�̗��D���́A�Ė��l�i��܃L���O�����j�ギ�炢�Ă���A�u�����C�v�Ƃ����傫���̂́A���������Ƃꂽ�̂Œl�i�������A�ĘZ�l�Z���]��i���Z�Z�L���O�����j�̒l�i�����Ă��܂��B

�@�C��p�O����p���ɒǂ�����ł����M�ɂ́A�u�������v�Ƃ��Đ��g�̈ꊄ���n����܂����B�����ɂ́u���I�v�i�ߐ��ȑO�̂ނ�̐��͉ƂŁA�����Ă�����������̌���ێ����Ă�����̂��������j�������I�Ɉꊄ�擾���Ă��܂��B

�@�����������������ƁA���c���ƋT�������l�����ϓ��ɕ��������Ă���A���̂��Ƃ͖����܂ł����Ƒ����Ă��܂��B�������T�������܁A���c���O���ł�����A�������c�����T�����̓�{�̌����������Ă������ƂɂȂ�܂��B

���ȑO�͂����ɖ��ꂪ�������B���c�̉��l

�@

|

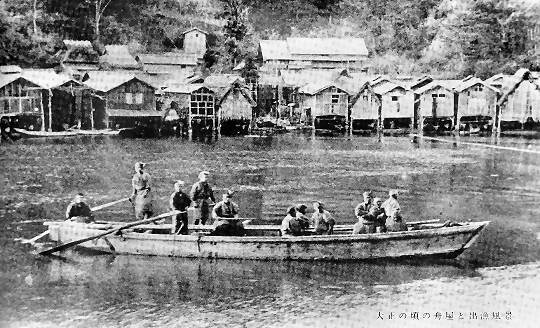

���吳�̍��̏M���Əo�����i(�w�M���ނ������܁x)���

���Ƃ͋ߋ��ɂ����鏎�����������́A�ł��d�v�Ȉ�Y�̂ЂƂł���A���̒n��̎Љ�E�����Ɩ��Ƃ́A���ڂȂȂ���������Ă���B�����̐����́A�Â����ォ��i���ԁu�Ɓv�𒆐S�ɂ����A�Ƒ������̂Ƃ��Ă̐������c��ł������A���Ƃ͂��̓y�n�̋C�y��A�Љ�I�ɂ���Č^���������A�܂��g�p�ޗ����������ȂǁA�i���Ԑ�c������ł��������̒m�b���v���Ɍ���A�����̂������Ă����������������ɂ��������Ɠ`���Ă���B���̂悤�ɏd�v�ȕ�����Y�Ƃ��Ă̌Â����Ƃ��A�ߔN�̋}���Ȑ����l���̕ω��ɂ��قƂ�ǎ�����悤�ɂȂ����B���n���̖��Ƃ́A�傫�������ċ����^�Ɣ_���^�ɕ�������B�ɍ��n��Ō`�ԓI�ɍł������������Ă���̂́A�M���̏W���ł���B���̏M���́A���̔����̗��j�͖��炩�ł͂Ȃ����A���̒n���ɂ��鐔�˂̏M�����ƈقȂ�A�ɍ��n��̏M���͏W�����`�����A���ݓ�O�ܓ�����������B�ɍ��p�͒O�㔼���̎R���ɂ���āA�k���̋G�ߕ������������A�p���̐��͉�����g����������A�l�G��ʂ��Ĕg���₩�ŁA����ɉ����ĔN���A�����̍������Ȃ����߁A�M�����̓��ɂ܂ŊC�������肱��ł����v�Ȃ̂ł���B

�@�}�͈ɍ��Y�ɋ��ʂ���ꉮ�ƏM�����̈��ł���B

�@�M�����̊K���́A�g����ɋ��M�Ƌ���Ȃǂ̊i�[�ƈꕔ��Ə�Ɏg�p����A�蓮�E�C���`�őD�������グ��悤�ɑ��u����A�M���͓��퐶���ɂƂ��Ă����������Ƃ̂ł��Ȃ��[���I�Ȗ����������Ă���B���H����̏o�����������A�ꉮ�Ƃ̉������͋ɂ߂ĕ֗��ɂȂ��Ă���B

�@�̂́A���Ԃ��̈�K���Ă������������A���ł͂قƂ�ǂ����S�ȓ�K���ĂƂȂ�A��K�́A��v�w�̂��߂̏Z����A�V�l�v�w�̉B�������Ȃǂɂ��g�p����A�ŋ߂ł͖��h�Ȃǂɂ��g�p�����悤�ɂȂ��Ă���B

�@�}�͈ɍ��Y�ɋ��ʂ���ꉮ�ƏM�����̈��ł���B

�@�M�����̊K���́A�g����ɋ��M�Ƌ���Ȃǂ̊i�[�ƈꕔ��Ə�Ɏg�p����A�蓮�E�C���`�őD�������グ��悤�ɑ��u����A�M���͓��퐶���ɂƂ��Ă����������Ƃ̂ł��Ȃ��[���I�Ȗ����������Ă���B���H����̏o�����������A�ꉮ�Ƃ̉������͋ɂ߂ĕ֗��ɂȂ��Ă���B

�@�̂́A���Ԃ��̈�K���Ă������������A���ł͂قƂ�ǂ����S�ȓ�K���ĂƂȂ�A��K�́A��v�w�̂��߂̏Z����A�V�l�v�w�̉B�������Ȃǂɂ��g�p����A�ŋ߂ł͖��h�Ȃǂɂ��g�p�����悤�ɂȂ��Ă���B

���ӊO�Ƃ݂Ȃ����ɖO���Ă��܂��B�����Ƃ����ƃ������[�������̓V���b�^�[��葱���Ȃ��Ǝʐ^�Ȃǎʂ�܂��B

�ɍ��̏M���|�|�W���̌i�ςƍ��́|�|

�@�킩�ߊ���^���̓��C�����݂ʂ�

�@�@�C�l�ɂ͂���ɔH�̉Y���@�@�`������

�@���s�{�̖k���Ɉʒu����O�㔼���̈�[�Ɉɍ��̊C������B���R�̌i�ςɌb�܂�A���A�X���C�݂̎ዷ�p�ɂ̂���ŁA�Â����狙�ƂŐ��v�𗧂āA�ɍ��܁i�Ԃ�j�Œm���Ă���B

�@�ɍ��̊C�͎O�����̎R�ɂ����܂�A���]���Ȃ��āA�p�̓��������ɁA�u�Łv�̌Öł�����ꂽ���͈�E�܇`�́u���v���������A�V�R�̖h�g��̖�ڂ��ʂ����Ă���B

�@�C�͐�����ŁA�p���͂����g�Â��ł���A���͖�l�`�̊C�݂ɂ́A�ɍ��Ɠ��̏M���i�M�����j�̏W�����A���傤�ǁA�����̃R�}����ׂ��悤�Ɍ����Ȃ��ŁA���̐Â��Ȃ������܂��́A����̓������v�킹��ٍ��I��������Ă���B���̊����̍������Ȃ��A�N���ł����̖����Ђ��͖�܁��`�Z���a���x�ł���A����ɊC���}�ɐ[���Ȃ��Ă���̂ŁA�M�̏o������ɕ֗��ł��邱�ƂȂǂ��A�M���̏W���̌`���̏����ƂȂ��Ă���B

�@���̒n�ɁA�͂��߂ďZ�݂����Z���́A���a�\�Z�N�A�Õ������@���ꂽ���Ƃɂ��A���̌Â�����Ă���B�Z���͂͂��߁A���݂̊C�ݐ����͖�b�قǏ�̎R�ۂɏZ�݂��Ă������A�C���̍����Ƃ��A���Ƃ��c�ޏ�ŕ֗��ȊC�߂��ɂ���Ă��āA�R�����ɕꉮ�����āA�C�݂ɏM����������A�����ɊC�ɏo����悤�ɂƍl�����B�M�����͌��������̕��ƂŁA���͂ɂ͓��ނ����݂艺�����e���Ȉ͂������āA���̒��Ɂu�g���v�g�v�ƌĂ�ł��钷�����E�l�b�A����E���Z�b�A�[�����E���b�̓��̂������h�����ג����^�̏M����������ł����B���݁A�������̕��Ƃ̏M���͎p�����������A�u���v�̖Îq�_�БO�̊C�݂ɁA��������Ă��̖ʉe�c���Ă���B

�@�M���̍\���́A�y��⒌�́u�Łv�̖�p���A���i�͂�j�͏��̌����g�p���Ă�������Ƒg��ł���B�M���̊Ԍ��͓�Lj��A�O�Lj��Ƃ����āA�܂��܂��̑傫���ł��邪�A�ǂ̏M�����ȓ��p�������A�C���ɏ����Ȉ��̑���������̂����F�̈�ł���B�M���͌����K���ɏM���������݁A��K�͓��ԂȂǂ̋����u�����u��ł���A�J���̑������̒n�ł́A�Ԃ̊���ł��������B����œ�K�̏��͒���߂��A�K������Ԃ��������グ�₷���悤�ɁA�u���ݔv�Ƃ����ĕ��O���a�A�����Z�a�̔�n���A���ʂ��␅����ɗ��ӂ���Ă����B���݁A�ɍ��̏M���̐��͓�O�ܓ����������邪�A�̂Ȃ���̏M���o�����ꂷ��M���̂ق��ɁA�O�������͏M���̍\�������Ă��Ă��A�������ċ@�D��̍�Ə�ɂȂ��Ă���M��������B���A�M���͎��X�ɐV�z���������āA��K�͋q�ԂƂ��āA���̊ԕt���̗��h�ȍ��~�������Ă���M���������Ȃ����B

�@�ɍ���K���ό��q�́A�܂�����قǑ����͂Ȃ����A���h���c�މƂ͓�\��������A�Ă��߂��Ȃ�ƁA���ނ���y�����ƁA�[���A��K�̑�����J�����̔�ь����C�߁A��Ƃ��S���Ȃ��܂���B

�@����ɁA�����͑�̐������A�q�����A�C�J�̎h�g�͐V�N�Ŋ��Ă���B�ŋ߁A���D�̓��[�^�[�D�̑�^�����i�݁A�M���Ƌ��D�̃o�����X������A�M���ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��ĊC�ɕ����ׂĂ��邪�A�M���͈ɍ��̋����ɂƂ��āA������������Ƃ̂ł��Ȃ������̊�Ղł���B�܂��A�X�̏M�������łȂ��A�ɍ��̏M���̏W���̑��݂́A���̌i�ςƂƂ��ɁA�d�v�ȕ������Ƃ��Ẳ��l�������A�[���Ӌ`�������Ă���Ƃ�����B

�@�킩�ߊ���^���̓��C�����݂ʂ�

�@�@�C�l�ɂ͂���ɔH�̉Y���@�@�`������

�@���s�{�̖k���Ɉʒu����O�㔼���̈�[�Ɉɍ��̊C������B���R�̌i�ςɌb�܂�A���A�X���C�݂̎ዷ�p�ɂ̂���ŁA�Â����狙�ƂŐ��v�𗧂āA�ɍ��܁i�Ԃ�j�Œm���Ă���B

�@�ɍ��̊C�͎O�����̎R�ɂ����܂�A���]���Ȃ��āA�p�̓��������ɁA�u�Łv�̌Öł�����ꂽ���͈�E�܇`�́u���v���������A�V�R�̖h�g��̖�ڂ��ʂ����Ă���B

�@�C�͐�����ŁA�p���͂����g�Â��ł���A���͖�l�`�̊C�݂ɂ́A�ɍ��Ɠ��̏M���i�M�����j�̏W�����A���傤�ǁA�����̃R�}����ׂ��悤�Ɍ����Ȃ��ŁA���̐Â��Ȃ������܂��́A����̓������v�킹��ٍ��I��������Ă���B���̊����̍������Ȃ��A�N���ł����̖����Ђ��͖�܁��`�Z���a���x�ł���A����ɊC���}�ɐ[���Ȃ��Ă���̂ŁA�M�̏o������ɕ֗��ł��邱�ƂȂǂ��A�M���̏W���̌`���̏����ƂȂ��Ă���B

�@���̒n�ɁA�͂��߂ďZ�݂����Z���́A���a�\�Z�N�A�Õ������@���ꂽ���Ƃɂ��A���̌Â�����Ă���B�Z���͂͂��߁A���݂̊C�ݐ����͖�b�قǏ�̎R�ۂɏZ�݂��Ă������A�C���̍����Ƃ��A���Ƃ��c�ޏ�ŕ֗��ȊC�߂��ɂ���Ă��āA�R�����ɕꉮ�����āA�C�݂ɏM����������A�����ɊC�ɏo����悤�ɂƍl�����B�M�����͌��������̕��ƂŁA���͂ɂ͓��ނ����݂艺�����e���Ȉ͂������āA���̒��Ɂu�g���v�g�v�ƌĂ�ł��钷�����E�l�b�A����E���Z�b�A�[�����E���b�̓��̂������h�����ג����^�̏M����������ł����B���݁A�������̕��Ƃ̏M���͎p�����������A�u���v�̖Îq�_�БO�̊C�݂ɁA��������Ă��̖ʉe�c���Ă���B

�@�M���̍\���́A�y��⒌�́u�Łv�̖�p���A���i�͂�j�͏��̌����g�p���Ă�������Ƒg��ł���B�M���̊Ԍ��͓�Lj��A�O�Lj��Ƃ����āA�܂��܂��̑傫���ł��邪�A�ǂ̏M�����ȓ��p�������A�C���ɏ����Ȉ��̑���������̂����F�̈�ł���B�M���͌����K���ɏM���������݁A��K�͓��ԂȂǂ̋����u�����u��ł���A�J���̑������̒n�ł́A�Ԃ̊���ł��������B����œ�K�̏��͒���߂��A�K������Ԃ��������グ�₷���悤�ɁA�u���ݔv�Ƃ����ĕ��O���a�A�����Z�a�̔�n���A���ʂ��␅����ɗ��ӂ���Ă����B���݁A�ɍ��̏M���̐��͓�O�ܓ����������邪�A�̂Ȃ���̏M���o�����ꂷ��M���̂ق��ɁA�O�������͏M���̍\�������Ă��Ă��A�������ċ@�D��̍�Ə�ɂȂ��Ă���M��������B���A�M���͎��X�ɐV�z���������āA��K�͋q�ԂƂ��āA���̊ԕt���̗��h�ȍ��~�������Ă���M���������Ȃ����B

�@�ɍ���K���ό��q�́A�܂�����قǑ����͂Ȃ����A���h���c�މƂ͓�\��������A�Ă��߂��Ȃ�ƁA���ނ���y�����ƁA�[���A��K�̑�����J�����̔�ь����C�߁A��Ƃ��S���Ȃ��܂���B

�@����ɁA�����͑�̐������A�q�����A�C�J�̎h�g�͐V�N�Ŋ��Ă���B�ŋ߁A���D�̓��[�^�[�D�̑�^�����i�݁A�M���Ƌ��D�̃o�����X������A�M���ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��ĊC�ɕ����ׂĂ��邪�A�M���͈ɍ��̋����ɂƂ��āA������������Ƃ̂ł��Ȃ������̊�Ղł���B�܂��A�X�̏M�������łȂ��A�ɍ��̏M���̏W���̑��݂́A���̌i�ςƂƂ��ɁA�d�v�ȕ������Ƃ��Ẳ��l�������A�[���Ӌ`�������Ă���Ƃ�����B

�M���̑��E�O��̈ɍ�

�@�O��̈ɍ��Y�i���E�^�ӌS�ɍ����E�ɍ��n��j�͋��s�{�̍Ŗk�[�Ɉʒu����ʐς킸���l�E��l�����L�����[�g���A���ѐ��O�Z��A�l����l�l��i��㔪���N���݁j�Ƃ��������ȏW���ł��B

�@�Â��Ȕg�ł�����ɁA��܃L�����[�g���ɂ킽���āA�������茚������O�Z���̏M���Q�̌i�ς́A�ɍ��Y��K���l�X�ɁA����Ȉ�ۂ�^�����ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B

�@�R���炷���C�ŁA���̔g�ł������肭�����A���߂��Ă��킸���ȕ��n�ɁA�����͂���ŁA�R���ɕ�����̕ꉮ�����сA�C���ɍȓ���̏M���������̂��܂���ׂ��悤�Ɍ����Ă��܂��B�ꉮ�̂������̎ΖʁA�W����Z�b���炢�̂Ƃ���ɁA����_�Ђ��z�u����Ă��܂��B�M���̖ʔ��������łȂ��A���̏W���\�����̂��̂��A�S���ɂ��̗�����Ȃ��A�M�d�ȕ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�C�̒��Ɍ��Ă��Ă���悤�Ɍ�����M���́A���͐����킬�肬��Ɍ��Ă��A�M�����������₷���悤�ɁA�n�ʂ��ȂȂ߂ɐ�Ƃ��Ă���A�C������b�قǒ��܂œ��肱�ލ\���ɂȂ��Ă���܂��B

�@�M���͏M�⋙��̊i�[�ɂł���A����E���Ԃ̊���ł���A������̐����E�o�������̍�Ə�ł�����܂��B���̗�����ɂ��Ȃ�A���̊����̊�����ɂ��Ȃ�A�_��E�_�Y���E�ׂ����̒u����ȂǁA�_�Ƃ̔[���I�������ʂ����Ă��܂��B

�@�̂̏M���͘m�Ԃ��ŁA��y�̕ǂ͂��炸�A����Ó�����������ʂ��̂�������ɂȂ��Ă���A��K���Ⴍ�A�����͂炸�A�������ׂċ���u��ɂ��Ă��܂����B�ŋ߂̏M���͂��ׂĊ��Ԃ��ɕς��A�K���ɕ֏��A���C�ꂪ�����A��K�ɋ���������A��ҁE�V�v�w�̕����ɂ��Ă�����̂������A�q���E���h�ɂ����p����Ă��܂��B

�@�ǂ��̏M��������ɍ��p�S�̂����n�����Ƃ��o���A���E���E��Ƃ����ꂼ�ꂻ�̒��߂͊i�ʂł��B

�@�O�����R�ň͂܂�A�쑤�̘p���ɐ�������A�ǂ���̕��ɂ������n�`�ɂȂ��Ă��邱�ƁA�C�݂܂ŎR�����܂�A�C���}�ɐ[���Ȃ��Ă��邱�ƁA���̖��������قƂ�ǂȂ����ƂȂǂ̌b�܂ꂽ���R���������A��l�������A���Ɛ��Y�ɍł��K���A�����̏�Ƃ��Ă��֗��Ȃ悤�ɍl�Ă��A���ǔ��W�����Ă����̂����̏M���ł��B

�@�������Z�Ȃ��̒��߂̉��ɁA�c�����قƂ�ǂȂ��A�C�����ɂ���炴��Ȃ������A���ꂾ���ɐ^���ɋ��ƈ�{�ɐ����Ă�����y���t�����́A���т����A�������s���̂��������̗��j����߂��Ă���̂ł��B

�@�O��̈ɍ��Y�i���E�^�ӌS�ɍ����E�ɍ��n��j�͋��s�{�̍Ŗk�[�Ɉʒu����ʐς킸���l�E��l�����L�����[�g���A���ѐ��O�Z��A�l����l�l��i��㔪���N���݁j�Ƃ��������ȏW���ł��B

�@�Â��Ȕg�ł�����ɁA��܃L�����[�g���ɂ킽���āA�������茚������O�Z���̏M���Q�̌i�ς́A�ɍ��Y��K���l�X�ɁA����Ȉ�ۂ�^�����ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B

�@�R���炷���C�ŁA���̔g�ł������肭�����A���߂��Ă��킸���ȕ��n�ɁA�����͂���ŁA�R���ɕ�����̕ꉮ�����сA�C���ɍȓ���̏M���������̂��܂���ׂ��悤�Ɍ����Ă��܂��B�ꉮ�̂������̎ΖʁA�W����Z�b���炢�̂Ƃ���ɁA����_�Ђ��z�u����Ă��܂��B�M���̖ʔ��������łȂ��A���̏W���\�����̂��̂��A�S���ɂ��̗�����Ȃ��A�M�d�ȕ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�C�̒��Ɍ��Ă��Ă���悤�Ɍ�����M���́A���͐����킬�肬��Ɍ��Ă��A�M�����������₷���悤�ɁA�n�ʂ��ȂȂ߂ɐ�Ƃ��Ă���A�C������b�قǒ��܂œ��肱�ލ\���ɂȂ��Ă���܂��B

�@�M���͏M�⋙��̊i�[�ɂł���A����E���Ԃ̊���ł���A������̐����E�o�������̍�Ə�ł�����܂��B���̗�����ɂ��Ȃ�A���̊����̊�����ɂ��Ȃ�A�_��E�_�Y���E�ׂ����̒u����ȂǁA�_�Ƃ̔[���I�������ʂ����Ă��܂��B

�@�̂̏M���͘m�Ԃ��ŁA��y�̕ǂ͂��炸�A����Ó�����������ʂ��̂�������ɂȂ��Ă���A��K���Ⴍ�A�����͂炸�A�������ׂċ���u��ɂ��Ă��܂����B�ŋ߂̏M���͂��ׂĊ��Ԃ��ɕς��A�K���ɕ֏��A���C�ꂪ�����A��K�ɋ���������A��ҁE�V�v�w�̕����ɂ��Ă�����̂������A�q���E���h�ɂ����p����Ă��܂��B

�@�ǂ��̏M��������ɍ��p�S�̂����n�����Ƃ��o���A���E���E��Ƃ����ꂼ�ꂻ�̒��߂͊i�ʂł��B

�@�O�����R�ň͂܂�A�쑤�̘p���ɐ�������A�ǂ���̕��ɂ������n�`�ɂȂ��Ă��邱�ƁA�C�݂܂ŎR�����܂�A�C���}�ɐ[���Ȃ��Ă��邱�ƁA���̖��������قƂ�ǂȂ����ƂȂǂ̌b�܂ꂽ���R���������A��l�������A���Ɛ��Y�ɍł��K���A�����̏�Ƃ��Ă��֗��Ȃ悤�ɍl�Ă��A���ǔ��W�����Ă����̂����̏M���ł��B

�@�������Z�Ȃ��̒��߂̉��ɁA�c�����قƂ�ǂȂ��A�C�����ɂ���炴��Ȃ������A���ꂾ���ɐ^���ɋ��ƈ�{�ɐ����Ă�����y���t�����́A���т����A�������s���̂��������̗��j����߂��Ă���̂ł��B

�x�g�i���͊�������������A�e�ʋł͂��낤����ǂ��A�ɍ��̏ꍇ�͕ʂɈɍ��p��ɏM���g�����}�[�P�b�g��R���r�j������킯�łȂ��A���ɂ����炸�ɏM�����ňꐶ�����Ă���l������킯�ł��Ȃ��B

�C�Ɍ������������̍\�������܂��܉������Ă���悤�Ȋ����Ƃ��������Ǝv����B���R���̏ꍇ�͏M���ł͂Ȃ��A����͕ꉮ�łȂ��낤���B

�n�������l�{���Ŏ��Ă��邩��Ƃ����āA�����瓯�����̂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��낤�B

�O��̓`��44 ���j���[ |

|---|

�����҂̍���

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | �� | �� | ||

| �� | �� | �� | �� | �� |

| �� | ||||

�s���� |

| �s���� |

|---|

| �s���� |